Destruction du « Moskva » et menaces littorales – Mise en perspective d’un siècle d’évolution des forces terrestres et navales

La destruction du croiseur russe Moskva le 22 avril 2022 par deux missiles de croisière ukrainiens P-360 Neptune a été un des évènements militaires les plus commentés depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il s’agit d’un des deux plus grands bâtiments de combat coulés depuis 1945, d’un tonnage proche du croiseur argentin ARA General Belgrano, torpillé le 2 mai 1982 par le sous-marin nucléaire d’attaque britannique HMS Conqueror.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les combats navals ont été finalement assez rares, impliquant le plus souvent des groupes limités de petites unités, patrouilleurs, frégates et destroyers. Il n’y a pas eu d’affrontement entre groupes aéronavals, ni de campagne sous-marine contre des voies de communication et très peu d’opérations amphibies. Bien que l’activité navale n’ait pas manqué, les affrontements d’ampleur desquels tirer des enseignements pour un futur conflit de haute intensité furent peu nombreux, en dehors de la campagne des Malouines dont on commémore cette année les quarante ans. Encore son contexte, très particulier, limite-il les enseignements qui en découlent, tandis que son ancienneté l’éloigne des standards actuels.

Malgré de nombreuses études et exercices destinés à évaluer la pertinence relative des différents systèmes, des incertitudes planent donc sur l’efficacité relative en situation de conflit majeur de tel ou tel système naval, sur la place et la pertinence des porte-avions, des sous-marins, des aéronefs ou des missiles balistiques dans ce qui serait une lutte pour la supériorité sur les espaces aéromaritimes entre grandes marines. Il est donc tentant d’extrapoler beaucoup de chaque évènement. Ainsi, la destruction du Moskva est sans doute loin d’être l’illustration d’une révolution. Bien entendu, certaines spécificités de l’engagement doivent être prises en compte, et notamment l’ancienneté du navire et l’insuffisance de la préparation opérationnelle de l’équipage russe. Mais cette destruction s’inscrit surtout dans un mouvement constant, une des rares certitudes historiques non démenties depuis le milieu du XIXe siècle : le renforcement quasi ininterrompu des menaces littorales, de la capacité, depuis la terre, à détecter, cibler et interdire les opérations navales venues de la haute mer. Les conséquences sont d’une part un constant recul de la « zone d’impunité » pour les grandes unités de haute mer, qui doivent s’éloigner physiquement des côtes adverses et d’autre part une difficulté croissante à interagir avec le littoral hostile, pour le reconnaitre, le frapper ou l’envahir. Cette neutralisation non pas de la puissance navale, mais de sa capacité à produire par sa projection un effet utile vers la terre est un problème particulièrement saillant pour les États qui ont donné à cette projection un rôle central dans leur approche des opérations militaires, à commencer par les pays de l’alliance atlantique. Elle a entraîné des cycles d’adaptation, qui ont permis le développement de moyens défensifs contre l’action littorale, mais aussi de capacités de détection et de frappe à distance, pour continuer de profiter des avantages conférés par la haute mer tout en produisant des effets utiles contre la terre. Si la puissance navale est parvenue à maintenir son ascendant sur les forces littorales, le rayon d’action de ces dernières a augmenté inexorablement depuis un siècle, contraignant les forces navales à s’éloigner toujours plus loin de la côte pour bénéficier de l’impunité de la haute mer face aux actions de la terre.

Marine à voile et impunité de la haute mer

Les capacités côtières changèrent peu pendant le « temps long » de la marine à voiles. Vers le milieu du XIXe siècle, les canons à chargement par la bouche tirant à la poudre noire étaient l’arme navale principale. En cas de duel, l’avantage défensif était admis : les batteries côtières étaient dotées de fortifications plus solides qu’une coque en bois, elles pouvaient mettre en œuvre de plus gros calibres, chauffer leurs boulets et bénéficiaient de la stabilité de tir. Mais leur portée était très limitée et au-delà de celle-ci, les forces navales naviguaient en toute impunité.

Aux alentours de 1840, alors les navires de ligne emportaient des pièces de 30 livres, les batteries côtières mettaient en œuvre des canons de 68 livres à âme lisse, à la fois aboutissement et impasse technologique, avec une portée utile d’environ 3 000 mètres, un chiffre relativement inchangé depuis le XVIIIe siècle[1]. Peu mobiles et couteuses, les batteries côtières étaient réservées à une défense de points sensibles : ports, chenaux et détroits. Au-delà de cette limite, les opérations navales étaient libres et il fallait une flotte hauturière pour s’opposer à une autre flotte hauturière. On pouvait ainsi parler d’impunité pour les puissances navales face aux puissances terrestres. Le blocus rapproché des ports était possible et la côte était facilement accessible pour mener raids, débarquements ou bombardements de la part d’une marine toujours capable de réfugier rapidement au large ses bâtiments hors de toute atteinte de la côte.

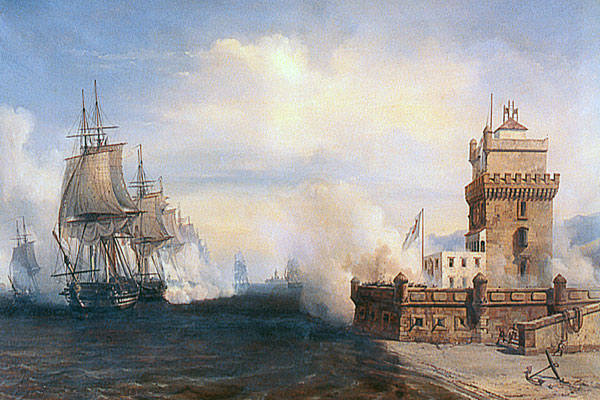

Combat du Tage en 1831 : la flotte française pouvait choisir l’heure et le lieu de l’attaque et bénéficier d’une totale impunité jusqu’à portée de canon, sans que les forces littorales ne puissent être averties ou modifier leur dispositif.

Les progrès de la métallurgie, de la pyrotechnie et de l’usinage contribuèrent à l’augmentation de la portée et de la précision, des effets et donc de la capacité de destruction de l’artillerie navale (obus explosifs puis perforants, canons rayés, poudre sans fumée, optiques, télémétrie, etc.), au prix d’un poids sans cesse croissant des pièces. Malgré ces innovations, au tournant du XXe siècle, les batteries côtières ne pouvaient guère engager un adversaire à plus de 10 000 mètres. Au-delà, la côte était à la fois aveugle aux mouvements navals et incapable de les interdire. Même dans des eaux resserrées comme celles de la Mer Baltique ou de la Mer Noire, jusqu’en 1900, l’avantage allait indiscutablement à la force navale la plus importante, sans possibilité d’égalisation de la part des petites puissances navales, fussent-elles de grandes puissances continentales. La hiérarchie navale était rigide : plus grande était la taille des navires, plus grande était leur puissance, sans possibilité pour les petites unités d’infliger des dommages significatifs autrement que par ruse (abordages surprise, sabotages). Si l’attaque d’un port demeurait un exercice risqué et aléatoire, la puissance navale pouvait choisir l’heure et le lieu de l’action, sans risquer aucun dommage avant d’être à portée de canon de sa cible. Ainsi, le 11 juillet 1831, la marine française força l’embouchure du Tage et se positionna devant Lisbonne, au prix d’une canonnade contre les forts qui en gardaient l’entrée. Un siècle plus tard, une telle opération devint totalement inenvisageable, du fait des mines et des torpilles.

Nouvelles technologies « égalisatrices » : mines et torpilleurs, la fin de l’impunité

Balbutiant dès la guerre de Sécession, le développement des submersibles et des mines puis des torpilles, associé à la propulsion à vapeur, allait progressivement enclencher un accroissement géométrique des capacités littorales et créer des possibilités d’égalisation du rapport de force pour les petites marines. Bien que les conséquences sur le plan global de cette transformation aient été surestimées en France par la Jeune Ecole, elles furent tout à fait considérables. Alors que jusqu’en 1865 les mines ne produisirent que des effets limités, incapables d’entraver les opérations navales franco-britanniques contre la Russie en 1856 ou celles l’Union contre la Confédération de 1861 à 1865, elles jouèrent un rôle très important dans la guerre russo-japonaise de 1904-1905, premier conflit pendant lequel toutes les nouvelles capacités d’action littorale pesèrent contre les forces navales de haute mer. Cette évolution fut marquée pas quatre facteurs : une logique de milieu nouveau (sous-marin), une logique de distance décuplée (le rayon d’action des torpilleurs), une logique de communications (la TSF fut utilisée massivement par les deux camps dès 1904) et une logique d’égalisation, apportée par la puissance destructrice des explosifs sous-marins : une seule mine ou une seule torpille pouvait couler un bâtiment de premier rang.

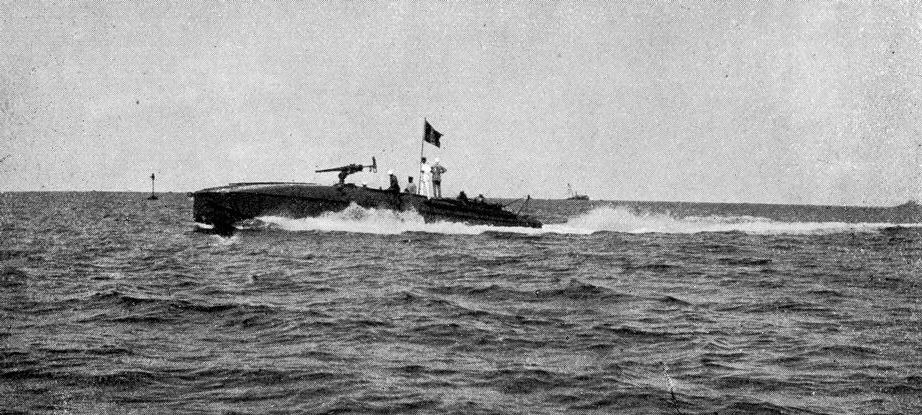

Torpilleurs japonais en 1905. Même si leurs résultats furent décevant pendant la guerre russo-japonaise, les torpilleurs firent planer une menace constante sur les escadres.

Mises en œuvre par des torpilleurs ou des mouilleurs de mine de quelques centaines de tonnes, ces menaces pouvaient être déployées rapidement face à une force navale ennemie dont l’approche pouvait être signalée bien au-delà de l’horizon, de nuit ou par mauvais temps, par l’intermédiaire des ondes radio. Tous les petits fonds pouvaient être minés, toutes les côtes et les eaux étroites pouvaient être parcourues par des divisions de torpilleurs.

Apparus au tournant des années 1880, atteignant des vitesses d’une quinzaine de nœuds, ces bâtiments de 100 à 200 tonnes progressèrent rapidement pour atteindre les trente nœuds en 1904, avec une autonomie leur permettant de mener des raids nocturnes ou de patrouiller les littoraux et les abords des bases navales. Même s’ils manquaient de véritables capacités hauturières, ils s’imposèrent, aux côtés des mines, comme une nouvelle menace existentielle pour les navires de premier rang. Sans effacer les moyens classiques d’artillerie, ils complexifiaient considérablement la manœuvre navale : la zone d’interdiction des opérations navales depuis la haute mer était passée de « points » (portuaires) d’environ 3000 mètres en 1900 à une bande continue d’une trentaine de kilomètres le long des côtes en 1905, de laquelle on ne pouvait plus s’approcher qu’en force, en escadre avec lourde escorte.

| CAUSE | Russie

Cuirassé |

Japon

Cuirassés |

Russie

Croiseurs |

Japon

Croiseurs |

| Artillerie navale | 4 | 5 | ||

| Artillerie côtière | 4 | 3 | ||

| Artillerie + torpilles | 2 | |||

| Torpilles | 1 | |||

| Mines | 1 | 3 | 1 | 4 |

Nombre de cuirassés et croiseurs coulés par cause, guerre russo-japonaise 1904-1905

Bien que le nombre singulièrement élevé de pertes du fait de l’artillerie côtière s’explique par le contexte particulier de la guerre (siège de Port Arthur et destruction des navires russes bloqués dans la rade), il faut surtout remarquer que les nouveaux systèmes sous-marins de la zone littorale, torpilles et surtout mines, furent impliqués dans 12 des 28 destructions de navires principaux (cuirassés et croiseurs), à égalité avec l’artillerie navale. Même si la torpille finit par être mise en œuvre par presque tous les navires de haute mer, du cuirassé au destroyer, et s’imposa dans le combat naval à toute distance des littoraux, elle demeura une arme incomparable pour égaliser la puissance navale au profit des littoraux et fournir aux petits pays et aux petites flottes des moyens de menacer des grandes flottes hauturières. Délaissant les « cuirassés garde-côte », les puissances navales de second rang investirent dans les torpilleurs, mais aussi dans les batteries de torpilles à terre pour protéger les ports. Même d’une portée limitée à quelques miles nautiques, elles pouvaient avoir leur utilité dans les eaux resserrées pour compléter les batteries côtières, comme l’attesta la destruction du croiseur allemand Blücher par les canons et torpilles norvégiennes averties par la TSF d’un patrouilleur devant Oslo le 8 avril 1940, trois jours seulement après son admission au service actif. Une action qui, sur le plan symbolique, ressemble beaucoup à la destruction du Moskva[1]. La mine navale, en revanche, demeura un moyen d’action essentiellement littoral. Même si des essais d’utilisation en haute mer en manœuvre d’escadre furent effectués par la marine japonaise pendant les années 1930, ils ne débouchèrent pas sur un emploi en opérations pendant le second conflit mondial. Quant aux gigantesques champs de mines anglais en Mer du nord posés entre 1940 et 1943 (plus de 90 000 engins), ils s’avérèrent inadaptés à l’immensité des eaux libres et ne revendiquèrent qu’un seul sous-marin allemand.

A gauche, des mines anglaises de contact sur le pont du croiseur HMS Aurora pendant la seconde guerre mondiale. Il faut percuter la mine pour déclencher son explosion. A droite, une mine de fond MDM-2 de conception soviétique, toujours proposée à l’exportation par la Russie sur le site de Rosoboronexport. Les Ukrainiens ont probablement mouillé des modèles similaires. Cet engin dispose de capteurs acoustiques, magnétiques et hydrodynamiques et peuvent être réglés de manière plus ou moins discriminante pour cibler un type de signature acoustique, de fréquence électrique ou de déplacement.

Il faut souligner que le conflit actuel en Ukraine marque le grand retour de la mine navale dans les confrontations de haute intensité. En minant les littoraux dans les premières heures des conflits, les Ukrainiens ont, pour une dépense minimale, neutralisé toute possibilité de débarquement russe dans leurs eaux. Il faut garder néanmoins à l’esprit que les mines n’ont d’intérêt que si le pays côtier dispose de forces littorales aptes à interdire toute opération déminage de vive force.

La Première Guerre mondiale — l’avion, la vedette et le sous-marin

La conséquence de cette létalité littorale étendue au début du XXe siècle fut, pour toutes les grandes marines, un effort de transformation sous la contrainte. La fin de l’impunité ouvrait l’ère de l’adaptation. L’apparition de nouveaux bâtiments, de nouveaux équipements, de nouveaux modes d’action et de nouvelles doctrines permirent de contester ces menaces littorales pour préserver la capacité d’action vers ou proche de la terre : filets anti-torpilles, destroyers pour chasser les torpilleurs, profusion de canons à tir rapide sur les unités de premier rang… Mais malgré ces efforts fut acté l’éloignement des grandes unités navales de la zone littorale adverse, désormais trop dangereuse pour être approchée au quotidien sans escorte ni préparation soigneuse. Le déminage s’avéra notamment bien plus long et aléatoire que la pose de mines. Le blocus de la flotte de haute mer allemande pendant la Première guerre mondiale s’effectua donc « au port ». Champs de mines et torpilleurs allemands étaient trop dangereux pour qu’un maintien des escadres devant Kiel soit envisageable, tandis que la TSF permettait de se contenter de patrouilles par des unités légères pour surveiller les approches maritimes. Cette dangerosité littorale fut confirmée dans d’autres situations, comme l’assaut infructueux mené par les forces navales franco-britanniques contre les Dardanelles en 1915, qui entraina la perte de trois cuirassés et de sérieux dommages sur quatre autres navires de ligne, du fait de l’artillerie côtière mais surtout de mines non éliminées par la force de dragage alliée.

La Première Guerre mondiale confirma et renforça donc les menaces littorales apparues en 1904-1905, et en ajouta de nouvelles. L’apparition des moteurs à explosion permit le développement de vedettes lance-torpilles, très rapides, très mobiles et minuscules. Leur intérêt fut démontré le 10 juin 1918, lorsque des vedettes MAS.15 de 20 tonnes de la marine italienne torpillèrent le cuirassé austro-hongrois de 20 000 tonnes SMS Szent István au large de l’île croate de Permuda. Ce format de petit navire emportant des torpilles fut très utilisé dans le second conflit mondial, par tous les belligérants, et préfigura le patrouilleur lance-missile. Bien que les succès contre de grandes unités fussent finalement peu nombreux, ces vedettes contribuèrent par leur présence à les maintenir loin des littoraux, même en l’absence de flotte adverse, tout en mobilisant pour les contrer des moyens bien plus coûteux.

Vedette italienne « MAS » – 1917

À partir de 1914, les aéronefs et les dirigeables rigides ajoutèrent la dimension aérienne aux opérations navales. Par rapport au torpilleur, l’aéroplane apportait, pour une portée équivalente depuis la terre et un coût de mise en œuvre bien plus faible, une vitesse décuplée et une plus grande liberté de mouvement (d’abord de jour et par beau temps). Sous la mer, la fiabilisation du submersible et le développement de la détection acoustique donnèrent naissance aux opérations sous-marines, d’abord côtières. Gagnant rapidement la haute mer, elles demeurèrent propices à la défense des littoraux contre les forces navales, complétant mines et batteries. Le développement de forces sous-marines côtières par de petites puissances navales constitua — et constitue toujours — un moyen « rentable » de protection d’un littoral contre toute force navale, même de premier rang, qui doivent pour la contrer aligner d’importantes forces d’escorte. Ainsi les forces anti-sous-marines britanniques mobilisèrent en 1982 trois frégates et leurs hélicoptères et tirèrent 50 torpilles et de nombreuses grenades contre le sous-marin argentin ARA San Luis, un modeste bâtiment Type 209, sans jamais l’atteindre. Seule la défectuosité des torpilles argentines l’empêcha d’infliger des dommages à la force navale britannique.

La seconde guerre mondiale — victoire (couteuse et provisoire) des capacités hauturières

Les avancées technologiques de l’entre deux-guerres permirent là encore d’augmenter la portée, la fiabilité et la coordination des moyens côtiers capables de menacer une force navale. Même si certains paris furent décevants et inadaptés, comme le bombardement en altitude des forces navales, d’autres furent couronnés de succès : le radar, l’hydravion de patrouille maritime équipé de TSF, le bombardier torpilleur ou le bombardier en piqué, mais aussi le développement des communication radio chiffrées et la mise en place de structures de commandement intégrées constituant peu à peu une situation tactique « partagée en temps réel » permirent de fiabiliser et d’augmenter la létalité des opérations menées par les forces littorales contre les forces navales dont la portée fut, de nouveau, décuplée, passant d’environ 30 à 300 kilomètres (le rayon d’action moyen des bombardiers torpilleurs basés à terre).

La force Z de la Royal Navy (HMS Repulse, HMS Prince of Wales et quatre destroyers) frappée par l’aviation japonaise basée à terre au large de la Malaisie, le 10 décembre 1941. La destruction des deux navires de ligne par une force aérienne exclusivement basée à terre, sans moyens navals, fut un symbole marquant de l’évolution des capacités littorales contre la puissance navale.

Les forces de haute mer ne furent pas en reste et l’opposition entre forces hauturières et côtières fut un des déterminants des opérations entre 1939 et 1945, l’essentiel des batailles navales se déroulant à portée de l’aviation basée à terre. Le développement des groupes aéronavals efficaces, capables d’opérations soutenues, protégés par des forces d’escorte nombreuses et une défense contre avions enfin solide sembla donner, pour longtemps, un avantage décisif aux opérations depuis la haute mer. Alors qu’en 1940-41 la Royal Navy avait été très malmenée, au large de la Norvège, de la Crète (par la Luftwaffe) ou de la Malaisie (par l’aviation japonaise), les forces alliées purent, en 1944, approcher les littoraux européens et des îles du Pacifique avec assez de confiance pour soutenir les opérations de débarquement malgré une opposition intense et, parfois, hors de portée de leur propre aviation basée à terre. L’approche de la zone littorale ne pouvait plus se faire en toute impunité comme avant 1850, mais les moyens d’action depuis la haute mer vers la terre avaient repris l’ascendant et permettaient de frapper à distance les moyens de défense côtière puis d’approcher, graduellement, d’abord à portée de groupe aéronaval, puis à portée de canon. La liberté de mouvement offerte par la haute mer restait déterminante, par rapport à des forces côtières dont les bases de soutien (aérodromes, radars fixes, ports) étaient immobiles et connues. La parade japonaise des attaques suicide (kamikaze) à partir de la fin de 1944 et les attaques allemandes par bombes guidées Fritz-X à partir de 1943 constituèrent deux réponses rationnelles à un même problème : comment frapper une force navale moderne en haute mer avec des mobiles à la fois puissants, précis et impossibles à détruire par une DCA devenue trop forte pour les frappes aériennes « classiques » ? Ainsi, alors que le porte-avions USS Yorktown avait été mis hors de combat le 04 juin 1942 au large de Midway par une attaque de 18 bombardiers en piqué soutenus par 6 chasseurs, aucun des 174 appareils japonais des trois raids de la bataille des Mariannes (19 juin 1944) ne parvint à toucher un porte-avions américain.

La Task Force 38 de l’U.S. Navy en 1945 au large du Japon : triomphe (provisoire) des forces hauturières et retour à une forme d’impunité face aux littoraux.

Dans l’ère du missile (et de l’arme nucléaire) – entre certitudes idéologiques et incertitudes opérationnelles

La solution passait par la vitesse, mais aussi par la réduction de la taille des mobiles d’attaque pour les rendre plus difficiles à détecter et à cibler. Autant de paramètres qui se retrouvèrent rassemblés immédiatement après la seconde guerre mondiale dans le missile antinavire autopropulsé : trop petit et trop rapide pour être intercepté par un avion de chasse embarqué ou détruit par la DCA classique, muni d’une charge creuse explosive capable de traverser les plus épais blindages, il transposait au domaine maritime l’apport des armes antichar à charge creuse (Bazooka, PIAT, Panszerfaust, etc.) qui avaient donné aux fantassins à partir de 1943 une capacité de lutte dans les opérations mécanisées.

Les premiers mobiles antinavires guidés mis en service à la fin de la seconde guerre mondiale sous la forme de « bombes planantes » furent rapidement suivis par des engins autopropulsés comme le célèbre missile soviétique P-15 Termit (SS-N-3 Styx), qui dota chaque patrouilleur rapide d’une puissance de feu équivalente à celle d’une tourelle d’artillerie de cuirassé. Les évolutions continues du missile antinavire concernèrent sa portée, sa capacité à changer de milieu (versions tirées par sous-marin), mais aussi l’amélioration de ses caractéristiques techniques : l’affinement progressif obtenu par passage aux carburants solides, le développement d’autodirecteurs, la capacité de vol au raz des flots, les centrales inertielles, la miniaturisation grâce aux transistors et aux circuits intégrés, les liaisons de données avec des moyens d’acquisition de cible déportés, la navigation assistées par GPS et les capacités de discrimination des cibles furent autant de progrès qui concoururent à faire de cet engin l’arme de prédilection de la lutte au-dessus de la surface et donc (aussi) celle de l’égalisation de puissance au profit des littoraux. La torpille disparut peu à peu des moyens mis en œuvre par les forces aériennes et de surface dans le cadre de la lutte antinavire et ne fut conservée à cette fin, dans sa version lourde, que par les forces sous-marines (tout en demeurant centrale dans la lutte anti-sous-marine).

Patrouilleur est-allemand OSA tirant un missile P-15 : la puissance de feu d’un navire de premier rang pour 200 tonnes de déplacement.

Paradoxe de la Guerre froide, l’ère de la dissuasion nucléaire entraina une disparition des conflits entre puissances navales significatives. Les certitudes techniques de la pertinence du missile dans le cadre des grands engagements aéromaritimes durent attendre 1982 pour être confrontées à l’épreuve des faits lorsque le Royaume-Uni, puissance navale de premier plan, dut engager la totalité de ses moyens aéronavals disponibles pour faire face à une force aérienne de second plan en matière de moyens et d’effectifs (même si les pilotes argentins démontrèrent un courage et des compétences de premier plan). Comme le soulignent les études sur la contre-offensive britannique, quelques fusées de bombes argentines dysfonctionnelles furent tout ce qui sépara un « succès honorable » d’une « cuisante défaite ». Si on a beaucoup discuté l’attaque menée à l’aide de missiles AM-39 par les Super Etendard argentins, il ne faut pas oublier les raids menés par les A-4 Skyhawk armés de bombes lisses, dont huit des coups au but n’explosèrent pas…

Bien entendu, les améliorations évoquées depuis 1945 profitèrent également aux forces de haute mer. L’allongement généralisé des portées d’engagement, l’amélioration des capacités de détection à longue distance et la vitesse offerte par avions à réaction et missiles furent autant de facteurs qui contribuèrent à la disparition des cuirassés et à la centralité des porte-avions pour les opérations en haute mer et vers la terre. Ce n’est pas parce qu’il était plus vulnérable aux dommages que le cuirassé a disparu — il l’était moins que le porte-avions — mais bien parce que même les plus grosses pièces d’artillerie modernes de 16 ou 18 pouces ne pouvaient guère engager un adversaire à plus de vingt miles nautiques, contre une distance 10 à 20 fois supérieure pour un groupe aéronaval. L’arrivée de l’arme nucléaire donna également un rôle important aux porte-avions dans l’emport de capacités de frappe diluées en mer jusqu’en 1970, tant que le couple missile balistique / sous-marin nucléaire n’était pas au point.

Pour autant, lorsqu’on fait le bilan des conflits en mer depuis un peu plus d’un siècle (1904-2022), il faut admettre que le potentiel des forces côtières de défense des littoraux est bien plus important qu’en 1904 comparativement aux capacités des forces de haute mer (hors mise en œuvre de l’arme nucléaire). Les missiles de croisière basés à terre sont, comme l’atteste la destruction du Moskva, la concrétisation d’un siècle de progrès des capacités littorales pour se défendre plus efficacement. Le comportement du croiseur russe, manifestement imprudent, routinier et complaisant, n’était pas problématique avant 1850 à moins d’être à 3000 mètres la côte. Il n’était dangereux au début du XXe siècle qu’à une dizaine de miles des littoraux. Aujourd’hui, il l’est à dix fois cette distance.

La mise en œuvre de missiles antinavires par des batteries côtières fut une solution envisagée dès la mise en service des premiers missiles. La version chinoise du P-15 Termit fut ainsi largement diffusée dans sa variante basée à terre (CSSC-2 plus connu sous le nom de « Silkworm »). Même si les utilisations de tels missiles furent sporadiques pendant la Guerre froide, pour cause de rareté générale des affrontements en mer, ils figurent toujours dans les arsenaux de nombreuses puissances navales, comme moyen commode de défense de zones littorales sensibles. Les emplois des missiles antinavires en zone côtière sont encore rares, mais on peut citer l’attaque, 12 juillet 2006, de la corvette israélienne INS Hanit, semble-il par un missile C-701 mis en œuvre depuis la terre par le Hezbollah (un acteur « non étatique ») alors qu’elle se trouvait à une vingtaine de kilomètres des côtes libanaises. De fait, de nombreux missiles antinavires modernes sont maintenant proposés par leurs constructeurs en version terrestre sur camion (Bastion-P, BrahMos Block III, 3M-54 Kalibr, MM40 Block3, P-360 Neptune). Par rapport à 1945, la salve depuis la côte n’est plus dépendante d’un aérodrome, cible fixe et concentrée, ou d’une flottille de torpilleurs facile à localiser en mer, mais peut être générée par des véhicules dispersés, camouflés, difficiles à localiser, et qui seront coordonnés par des liaisons de données tactiques après détection de la cible par des moyens variés.

Batterie côtière utilisant le MM40 Block III proposée à l’export.

Cette prolifération en cours des missiles antinavires basés à terre ne constitue donc pas une révolution, mais bien une évolution logique des capacités littorales. Ces missiles s’intègrent en outre avec de nouveaux moyens de détection et de ciblage : satellites, drones navals à longue endurance, ciblage littoral par transmissions en source ouverte… Il peut ainsi suffire qu’un téléphone GSM à bord d’un navire de guerre accroche une antenne relais littorale pour fournir une localisation de ciblage. Le missile de croisière peut donc se diriger vers sa cible sur une longue distance, avec un plan de vol non linéaire, jusqu’à arriver à portée d’autodirecteur, tout en recevant des mises à jour de situation par liaison de données. Cette interconnexion de nombreuses sources de ciblage en zone côtière, couplée aux missiles basés à terre, constitue une forme de renouvellement de la zone de danger pour les opérations navales. Elle n’est pas sans limites cependant : d’une part, la relative lenteur des missiles de croisière donne du temps pour leur détection et pour des contre-mesures électroniques et/ou cinétiques, au moins le temps de la généralisation des missiles hypersoniques, à condition de disposer d’une veille radar permanente. D’autre part, la nécessaire coordination de tous les moyens littoraux de détection, ciblage et guidage décentralisés (dont certains, civils, sont peu durcis) demande un C2 puissant et robuste, qui constitue une vulnérabilité critique des forces littorales, leur nouveau centre de gravité.

Enfin, il faut garder à l’esprit le développement des missiles balistiques antinavires de portée intermédiaire, notamment par la Chine. La réelle capacité de ces systèmes à frapper une force navale mobile en pleine mer fait encore débat. Mais la question, à l’aune de l’histoire de la défense des littoraux, est plutôt « quand » que « si » et l’urgence est de se préparer à leur effectivité dans les années qui viennent. Cela ne sonnera pas le glas des porte-avions, mais cela introduira, comme en 1904, en 1914 ou en 1944, une nouvelle variable à prendre en compte dans les opérations aéromaritimes, avec, encore une fois, un potentiel décuplement de la portée effective des armes littorales… Jusqu’à 3 000 kilomètres.

La destruction du Moskva ne signe pas bien entendu la fin des grands bâtiments de surface. D’une conception ancienne, il semble que le croiseur ait cumulé (comme l’ensemble de la marine russe en Mer Noire pendant la phase initiale du conflit) les erreurs et les imprudences : comportement routinier, absence d’appel aux postes de combat une fois les drones ukrainiens repérés, absence de couverture permanente par un avion de guet aérien, absence de bâtiment d’escorte proche, faible niveau d’entrainement dans la lutte contre les incendies, faible compartimentage… Autant de problèmes intemporels qui, s’ils ne diminuent en rien la valeur de l’attaque ukrainienne, doivent inciter à la prudence quant aux enseignements à tirer de cet évènement. Il n’empêche : la zone des 300 kilomètres est à nouveau celle de tous les dangers pour les grands bâtiments hauturiers, la parenthèse de supériorité aéronavale depuis la haute mer ouverte en 1944 se referme. Focalisées sur les menaces asymétriques de type canot terroriste ou pirate depuis une trentaine d’années, les grandes marines occidentales ont un peu perdu de vue la menace que représentent les forces littorales « conventionnelles ». Cette impréparation est d’autant plus critique que les marines occidentales ont, depuis la fin de la Guerre froide, connu un cadencement de déploiement très important, souvent au détriment de leur préparation opérationnelle dans tous les domaines de lutte. Il y a un besoin combiné de développement de nouveaux moyens de défense face aux littoraux, mais aussi et surtout d’entrainement et de doctrine. À ce titre, il faut saluer le récent exercice « Polaris » qui, en France, marque le retour à la préparation de grande ampleur au combat aéromaritime de haute intensité. Beaucoup des mesures d’adaptation seront les mêmes que face aux menaces en haute mer, mais certaines, comme la lutte contre les batteries mobiles dispersées, contre les drones sous-marins dans les petits fonds ou contre les patrouilleurs côtiers dissimulés dans le trafic civil, seront propres aux littoraux.

Le Moskva peu après avoir été frappé par les missiles ukrainiens. Trop de déficiences techniques, opérationnelles et humaines pour pouvoir s’aventurer dans la zone de danger littoral…

Conclusion : risques et opportunités pour la France

Cette évolution de la puissance littorale est à la fois une menace et une opportunité pour la France, qui a la souveraineté sur le deuxième domaine maritime mondial et dont près de 3% de la population vit dans les territoires ultramarins. Elle ne devrait pas ignorer dans le cadre de la remontée en puissance de ses forces armées, le potentiel offert par les missiles antinavires côtiers, couplés à des moyen de détection et de guidage peu couteux de type drone. Quelques batteries de MM-40 Block III et/ou d’une version terrestre du SCALP, associées à des unités de drones, complèteraient les forces de souveraineté de nos littoraux les plus exposés, ou accompagneraient utilement nos forces en opérations extérieures. Le développement de nouvelles mines navales est également important, là encore pour pouvoir empêcher, rapidement et à peu de frais, toute tentative d’invasion de nos territoires ultramarins.

Depuis 1945, les groupes aéronavals ont régulièrement fait l’objet de polémiques pronostiquant leur disparition, liée à l’arme nucléaire, puis au sous-marin nucléaire d’attaque, aux bombardiers à long rayon d’action armés de missiles ou bien encore, aujourd’hui, aux capacités de frappe à longue distance des chasseurs-bombardiers ravitaillés en vol et des missiles sur batterie côtière. Le porte-avions est en, en mer, l’objet des mêmes attaques que le char de combat principal à terre. Des programmes qui, dans un cas comme dans l’autre, s’étalent maintenant sur un demi-siècle entre la conception et le retrait du service actif. Et pourtant, malgré les pronostics de « mort du porte-avions » ou de « mort du char », dans un cas comme dans l’autre les puissances en ascension capacitaire cherchent en priorité à se doter de ces équipements. Car le rétrécissement de la zone d’impunité de la haute mer ne signe pas la fin de la puissance navale, pas plus en 2022 qu’en 1945.

D’une part, les contre-mesures efficaces aux nouvelles menaces sont déjà en devenir. La lutte anti-drones ou la lutte antisatellite seront sans doute de nouveaux domaines critiques des années à venir, tandis que la protection rapprochée, active et passive, des grands bâtiments de surface contre les impacts peut être améliorée sans les déclasser. D’autre part, surtout, les avantages des opérations en haute mer ne vont pas disparaitre. Le grand large demeure l’espace de la liberté de mouvement, de la flexibilité, de la rapidité du déploiement et de la concentration des forces. Même si la détection et le suivi des forces navales en haute mer se sont améliorés, il demeure relativement difficile de frapper très loin depuis la côte un groupe aéronaval très mobile. Les capacités de frappe depuis la mer, à longue distance, pourront également évoluer : artillerie à très longue portée permettant des tirs à un coût plus faible pour traiter des objectifs nombreux et de faible valeur unitaire, mise en œuvre de missiles balistiques conventionnels depuis la mer ou encore essaims de drones pour saturer les défenses littorales. Le porte-avions verra son groupe aéronaval s’hybrider et il est probable que les enjeux imposeront un renforcement de la part des mobiles embarqués — drones, hélicoptères et avions — consacrée à la lutte anti-sous-marine et anti-mines.

Surtout, et c’est peut-être l’argument le plus puissant qui plaide pour le maintien des capacités aéronavales, la haute mer est appelée dans le siècle en cours à devenir importante par elle-même, non plus comme espace de transit et de refuge pour les forces, mais comme espace géographiquement de plus approprié, utilisé et contesté : du passage des câbles sous-marins (de communication comme de puissance électrique) à l’exploitation des ressources minières et énergétiques en grande profondeur en passant par l’installation de vastes champs éoliens offshore loin des côtes, le grand large va inéluctablement devenir un lieu stratégique approprié, et donc une zone d’affrontement à part entière. Dans ce contexte, les groupes aéronavals demeureront, aux côtés des sous-marins à propulsion nucléaire, les ossatures de la puissance navale. La lutte entre littoraux et grand large est donc loin d’être terminée, tandis que celle pour le grand large ne fait que commencer…

NOTES :

- Des portées très inférieures aux fameux « trois miles nautiques » des premières eaux territoriales revendiquées à la même époque, qui n’avaient sans doute rien à voir avec la portée de l’artillerie, mais plutôt avec celle des signaux depuis la terre : l’État revendiquait non pas une zone qu’il pouvait défendre, mais plutôt une zone d’influence maritime sur laquelle, depuis la terre, il pouvait communiquer vers la mer.

- La séquence a d’ailleurs été reconstitue d’une façon plutôt convaincante dans le film « The King’s Choice » en 2016 : En perturbant le plan allemand de prise d’Oslo, la destruction du Blücher a sans doute contribué à permettre l’exil du roi et du gouvernement de Norvège, ce qui a produit un effet stratégique majeur, compte tenu de l’importance du pavillon marchand norvégien pendant la Seconde Guerre mondiale.