Invasion de l’Ukraine par la Russie : « c’est quoi, gagner la guerre » ? 1/2 – une Russie en déroute et déroutante

Huit mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la situation militaire s’est profondément modifiée. Déjouant les analyses, le conflit a évolué d’une façon inattendue. La Russie, qu’on pensait colosse militaire et nain économique, a tout raté militairement mais tient encore bon économiquement. On parle maintenant de la possibilité d’une victoire ukrainienne en lien avec la contre offensive en cours… Mais que signifierait vraiment « gagner » cette guerre ? Comment obtenir la victoire ?

S’il ne fait guère de doute que l’armée russe est aujourd’hui incapable de remporter la décision, notamment parce qu’elle a usé ses forces vives et ne sait plus apprendre à s’adapter, au contraire de son adversaire, est-ce suffisant pour que la Russie « perde » la guerre ? Et quelle forme pourrait prendre une victoire ukrainienne ? Quels sont les espoirs de terminer le conflit et quels sont les risques d’un retournement de la situation au profit de la Russie ?

Au cours de deux articles, je vous propose un point sur l’évolution de ce conflit hors normes, pour mettre en perspective la défaite militaire russe et son relatif succès dans la résistance de court terme aux sanctions internationales. Cet état des lieux permettra dans un second temps de nous pencher sur l’Ukraine, là encore sur ses succès mais aussi ses fragilités, pour tenter de répondre à la question « c’est quoi, gagner la guerre ? »

Une guerre qui a déjoué les pronostics – un échec russe militaire indiscutable.

Tout comme l’attaque russe du 24 février 2022 a pris, par son ampleur, la plupart des analystes par surprise (moi y compris), les anticipations du début de l’invasion ont également été vite déjouées. D’emblée, il semblait impossible d’arrêter l’armée russe avant le Dniepr. S’il était évident que la Russie n’avait pas aligné les effectifs nécessaires pour s’emparer de villes comme Kyiv par la force, il semblait peu probable que l’armée ukrainienne puisse arrêter l’invasion ou échapper à la destruction et on était probablement voués à voir le pays rapidement ravagé, occupé, et ses grandes villes bombardées sans merci. Le plan russe avait d’ailleurs été dans les grandes lignes correctement anticipé par des rapports du RAND ou du CIS.

Scénario d’invasion prévu par le CIS et positions russes au 25 février identifiées par l’ISW

Après les réformes tant vantées de l’appareil militaire russe et mises en œuvre en Syrie, on attendait un haut niveau de coordination interarmes qui n’a pas vraiment existé. Sur le champ de bataille, l’insuffisance des effectifs d’infanterie, les lacunes de la logistique, le manque d’initiative des échelons inférieurs, la division du commandement de théâtre, la mauvaise gestion de la campagne aérienne, la désorganisation des unités du fait du refus d’engager le contingent, l’usure des troupes par trois mois de déploiement en plein hiver ont (entre autres problèmes) considérablement pénalisé une opération d’invasion qui ne disait pas son nom et qui, de fait, n’avait que la capacité d’occuper sans trop de combats un pays considéré comme artificiel, de briser un Etat considéré comme fantoche et de désarticuler un appareil militaire considéré comme corrompu et non combatif. A la sous-estimation colossale de l’adversaire s’est ajoutée une surestimation de ses propres capacités, mais aussi un gaspillage de certaines capacités par un mauvais emploi.

La Russie pouvait difficilement faire pire dans le nord et l’est de l’Ukraine. La phase initiale, illustrant avec succès la théorie française de la « non bataille », a été un bain de sang pour l’armée russe qui aurait du conduire, au bout de quelques jours, à un arrêt des opérations pour réévaluation du plan global. Il n’en a rien été et l’entêtement dans l’erreur est devenu la marque de fabrique de l’armée russe depuis le 24 février, qui semble ne savoir renoncer que trop tard.

Si la Russie a peu a peu dû adapter la mission à la force faute de savoir faire l’inverse en se concentrant sur le Donbass, cela n’a pas remis en cause l’acharnement militaire suicidaire, qui a consisté à prendre quelques grandes villes par le feu, sacrifiant dans des combats couteux des unités de valeur et usant le potentiel de l’armée russe jusqu’à la corde sans jamais prendre le temps de régénérer ses troupes. Un grand classique des dictatures qui voient partout la bataille décisive, le « dernier combat », le besoin de « sacrifice ultime », pour un rendement militaire très médiocre et des violations systématiques du droit international humanitaire.

L’invasion russe est tout de même parvenue, surtout dans le sud, à se saisir d’une large portion du territoire ukrainien tout en coupant le pays de l’accès à la mer par un blocus de facto. Et partout, le pays a été bombardé, même si la campagne aérienne russe a été déroutante par son irrégularité et ses revirements. L’impact de cette invasion et des destructions matérielles ne doit cependant pas être sous-estimé. L’Ukraine est aujourd’hui un pays affaibli, amputé d’une grande partie de sa population, de ses ressources et de ses capacités de production, et qui tient grâce à un soutien occidental pour l’heure sans faille, autre grande et désagréable surprise de cette invasion pour Vladimir Poutine.

Une résistance économique russe aux sanctions (pour l’heure) tout aussi indiscutable

Or l’aide occidentale n’était pas initialement envisagée comme décisive sur le plan militaire. Ayant refusé — pour ne pas provoquer la Russie — de livrer depuis 2014 du matériel lourd à l’Ukraine, les Occidentaux pensaient que le conflit serait trop bref pour qu’il soit utile de livrer autre chose que des armes légères et des missiles portatifs ainsi que des armes datant de l’ère soviétique, que les Ukrainiens savaient immédiatement utiliser. Les menaces de Moscou faisaient en outre hésiter à livrer des armes plus lourdes. Le grand espoir de l’Occident pour faire cesser l’invasion russe rapidement était de prendre des sanctions économiques « immédiates et massives », menace brandie par Joe Biden avant l’invasion et toujours réitérée, notamment lors des pseudo-référendums d’annexion. Or, force est de constater que, là encore, les pronostics initiaux ont aussi été déjoués. D’abord parce que les sanctions sont lentes à mettre en application, ensuite parce qu’elles ont été au final partielles et incomplètes, et, surtout, parce qu’elles se sont en partie trompées de cibles.

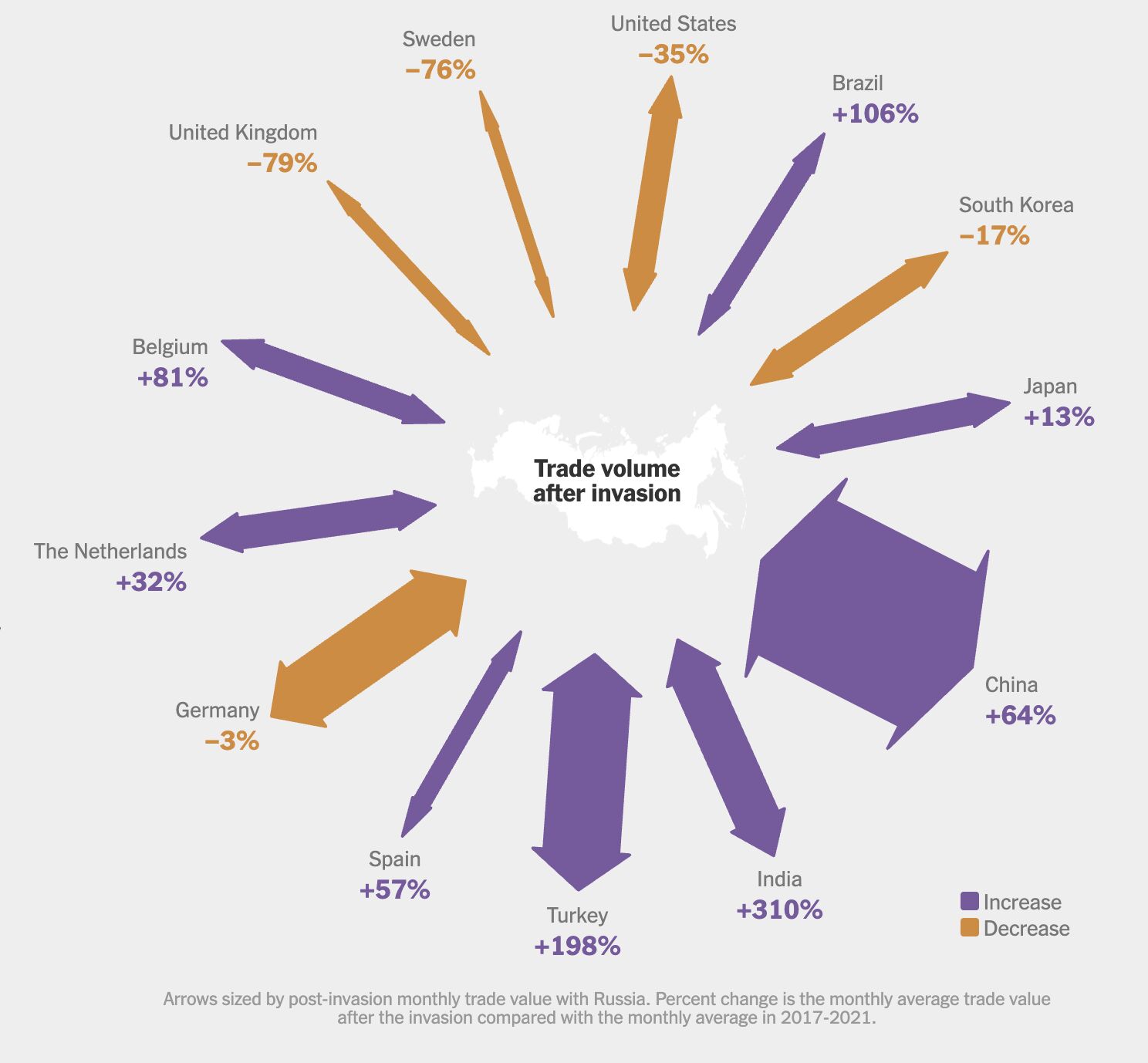

Les conséquences ont été qu’aux échecs militaires imprévus ont répondu une résistance économique tout aussi imprévue. Alors que le monde occidental promettait et espérait un effondrement rapide de l’économie russe du fait des sanctions, la capacité de Moscou à encaisser les restrictions économiques a, pour l’heure, répondu à l’incapacité militaire du pays à triompher d’un adversaire à priori plus faible militairement. Par le biais d’une politique monétaire assez adroite, la Russie a empêché l’effondrement de son système bancaire. Les réserves de change diversifiées, et l’aide opportune de pays refusant les sanctions occidentales (Chine, Turquie, Inde en particulier) ont assuré à Moscou une capacité à faire « tourner » son économie. La carte MIR a permis sur le plan intérieur de se passer des cartes Visa et Mastercard et il a fallu de nombreux mois avant de convaincre enfin un certain nombre de pays limitrophes de ne plus les accepter (Arménie, Vietnam, Kazakhstan, Turquie, Ouzbékistan).

S’il est certain que, sur le long terme, l’Europe va s’éloigner durablement de la Russie sur le plan économique et que cela nuira à l’économie russe, il semble encore trop tôt pour dire si cela sera source d’un affaiblissement critique du régime de Vladimir Poutine. En tous cas, pour l’heure, l’objectif des sanctions massives et immédiates n’a pas été atteint : la population russe n’est pas descendue dans les rues pour chasser le maître du Kremlin et l’invasion n’a pas été stoppée par hypoxie économique.

De même que la Russie a accumulé les erreurs militaires et mal estimé la résistance de son adversaire ukrainien, les Occidentaux ont sans doute utilisé un mauvais prisme d’analyse face à la Russie pour l’application des sanctions. Il a été cherché la détérioration d’indicateurs considérés en zone OCDE comme cruciaux pour la santé d’une économie moderne tertiarisée : la consommation des ménages, l’inflation, la croissance du PIB, la production automobile… On a oublié sans doute que, sur le plan historique, ces indicateurs ne sont pas constitutifs d’une capacité à faire tourner une économie de guerre. Pour alimenter un effort de guerre, il faut une production industrielle importante, un accès aux matières premières, un système de transport qui fonctionne, une main d’œuvre ouvrière abondante, des sources d’énergie amples et peu couteuses et une capacité à piloter la masse monétaire pour éviter les phénomènes de surinflation. Autant de facteurs que la Russie maintient pour l’heure à un niveau suffisant non pas pour le maintien de son PIB, mais pour la continuation de son effort de guerre. N’en déplaise à nos ministres de l’économie européens, la production d’acier et les usines chimiques comptent d’avantage pour produire des obus que le nombre de startups ou de fintechs. Quant au maintien d’une consommation croissante de la part des ménages dans l’économie, il n’est crucial que dans les systèmes occidentaux dépourvus de ressources primaires et désindustrialisés, qui reposent sur des transferts massifs de flux économiques via la TVA d’une part et sur l’accès abondant à des biens de consommation pour garantir la paix sociale d’autre part, et ce dans un contexte de fort endettement public. C’est ce qui explique, entre autre, l’incapacité des pays européens à envisager sérieusement un rationnement, notamment des carburants.

Mais l’histoire de la Russie a montré, depuis 1991 et même avant, que la population ne se révolte pas à cause d’un recul de quelques pourcents de la consommation ou du PIB. L’inflation en 2014 était plus forte et le régime n’a pas vacillé. Il en faudra sans doute bien d’avantage pour déstabiliser un pouvoir qui, en outre, a une forte capacité de contrôle social, via des médias soumis et des forces de sécurité omniprésentes et qui trouve des solutions de contournement et des soutiens hors de l’Occident. Aujourd’hui, le principal frein à la production industrielle russe reste interne, mélange de corruption et d’inefficience. Les sanctions l’aggravent, mais pas au point de tout bloquer.

Même les sanctions contre les oligarques, vantées par les opposants aux sanctions globales, ont vite montré leurs limites. Dans ce domaine comme d’autres, les sanctions montant « à petit feux » depuis 2014 ont encouragé les Russes à trouver des canaux alternatifs et jouer sur les zones grises. Pour l’heure, l’oligarchie russe n’a pas été ruinée, mais se trouve relativement coupée de l’Occident et se tourne vers l’Asie. Une vague « d’accidents » (la « défenestroïka ») a en outre bien signalé aux plus critiques qu’on attendait d’eux un silence loyal. Stigmatiser les oligarques et les traiter comme des criminels est sans doute moralement et juridiquement juste. Mais cela n’a aucune chance de les retourner contre un régime qui est maintenant la seule garantie de survie de leur fortune.

Enfin, on a sans doute mal évalué les vulnérabilités de l’industrie de défense russe à court terme. L’idée qu’en privant son industrie de composants électroniques on allait paralyser son effort de guerre s’est heurtée à deux problèmes : la substitution et les stocks. D’une part, la dépendance à des composants ultramodernes occidentaux est plus limitée qu’espérée. Oui, les systèmes russes emportent massivement des composants issus de fabricants occidentaux. Mais il s’agit le plus souvent de composants anciens, de modèles courants, dont on peut trouver facilement les équivalents en Chine. Ainsi, les rapports du RUSI et de CAR sur les composants des missiles, drones et autres systèmes russes démontés en Ukraine montrent que dans bien des cas la substitution ne serait pas insurmontable. Pour l’heure, si la Chine a refusé tout soutien militaire direct à la Russie, le commerce continue et la valeur des échanges en augmentation montre que la Chine prend, avec l’assentiment de Moscou, les places laissées par les Occidentaux dans de nombreux secteurs industriels. Les constructeurs automobiles et les fabricants d’appareils électroniques chinois remplacent leurs homologues occidentaux. Il en est certainement de même dans l’industrie de l’armement, via la fourniture de composants civils courants à double usage.

Si Taiwan a bien le monopole des puces les plus avancées, elles ne sont pas nécessaires dans les systèmes militaires. On a beaucoup raillé le fait que les Russes utilisent maintenant « des composants de machine à laver dans leurs missiles ». C’est méconnaitre les systèmes militaires et l’ouverture d’un missile occidental de même génération que le 3M-14E Kalibr ou le 9K720 Iskander montrerait sans doute qu’ils contiennent des puces assez similaires. Sans doute plus spécialisées, d’une architecture moins ouverte, mais pas beaucoup plus puissantes ou modernes : un missile n’a pas besoin d’une capacité de calcul équivalente à celle de votre smartphone. Le plus souvent, le processeur attend que la servocommande agisse, ce qui laisse le temps de calculer de nouveaux paramètres. Ce qu’il faut aux systèmes militaires, c’est une électronique rustique, capable de supporter vibrations, changements de température et de pression, perturbations électromagnétiques et humidité. Autant de caractéristiques qui se trouvent dans votre machine à laver plutôt que dans votre tablette tactile. La question n’est donc pas « est-ce que la Russie peut parvenir à substituer à terme les importations de technologies occidentales », mais « combien de temps cela prendra-il ? » et « le pays sera-t-il à court de munitions avant d’y arriver ? ». Il n’est pas certain que la réponse soit favorable à l’Ukraine, vu l’usage massif des stocks de matériels anciens et l’achat de matériels en Iran.

Les amples stocks russes d’armes et de munitions sont l’autre grand amortisseur qui a donné à la Russie la capacité d’encaisser pertes militaires et arrêt des importations occidentales. Par exemple, l’utilisation pour frapper des objectifs au sol de missiles antinavire Kh-22 produits dans les années 1960 à l’époque pour la lutte antinavire à longue portée permet de préserver les stocks de missiles de croisière les plus modernes qui sont sans doute ceux que la Russie a un peu de mal à produire aujourd’hui (comme le Kalibr). Bien entendu, la précision est aléatoire, les interceptions fréquentes et les dégâts collatéraux immenses. Mais sur des infrastructures civiles, cela a un impact. Et des missiles de croisière plus précis comme le Kh-55 continuent de tomber en Ukraine, même s’ils ne sont plus produits, preuve que les stocks, s’ils sont sans doute maintenant bas, étaient bien plus élevés qu’espéré quand on parlait des premières pénuries de missiles, fin mars. De même, au sol, les stocks de chars, de canons et d’obus ont permis de faire face aux pertes matérielles colossales qu’a encaissé l’armée russe tout en soutenant les méthodes offensives brutales qui ont été de mise au Donbass et qui peuvent se résumer par « l’artillerie écrase, l’infanterie occupe ».

Face aux pertes blindées énormes — plus de 1 400 chars, le pays prévoit ainsi de revaloriser 800 chars T-62. Ce chiffre est à mettre en perspective avec la production annuelle avant guerre d’environ 175 chars neufs par an par l’unique usine d’Uralvagonzavod, fort gênée par les sanctions. Certes les productions neuves sont sans doute entravées du fait des sanctions, mais on voit que la revalorisation des stocks est bien plus rapide et significative pour l’effort de guerre que les productions neuves. Bien entendu, les T-62 sont très anciens, mais les équiper d’une nouvelle conduite de tir, de blindages réactifs et de caméras thermiques (composants pouvant sans doute être achetés en Chine ou en Inde) permettrait, en théorie, d’en faire des matériels encore utiles face aux T-64 et T-72 de l‘armée ukrainienne qui ne sont plus récents que d’une génération. A condition bien entendu que la corruption ne mine pas cet effort industriel (ce qui est souvent le cas) et que la Russie prenne le temps de former des équipages, ce qui ne semble pas le cas. A la préparation matérielle russe répond une impréparation humaine qui est aujourd’hui une des causes les plus saillantes de l’échec de Moscou : le pays a des stocks de vieux chars, aucun stock de vieux sergents, or c’est ce qui fait le plus défaut aux forces russes.

Des vulnérabilités économiques réelles mais complexes

Pourtant, les vulnérabilités économiques russes sont bien réelles, mais elles supposaient pour être attaquées à la fois une analyse plus technique et moins financière d’une part et d’autre part une volonté plus immédiate de frapper « là où ça fait mal », quitte à souffrir nous même. Ainsi, l’humble roulement à billes pour wagons de fret constitue sans doute une des plus grandes vulnérabilités actuelles. Produits seulement par quelques entreprises, suédoises ou américaines, ces roulements sont cruciaux et peu substituables. La Russie mettra des années à gérer le problème induit par l’arrêt de leur livraison. Le fait qu’ils n’aient été identifiés que tardivement dit certainement la perte de savoir faire en matière de logistique ferroviaire dans les armées occidentales. D’autres pièces critiques existent sans doute. Il ne s’agit pas d’ailleurs de prétendre que l’industrie de défense russe va « bien » et qu’elle pourrait aider à retourner la situation militaire sur le front. Miné par la corruption et l’inefficience, ayant fait des choix discutables de fermetures de sites, s’étant trop consacré à l’export, le complexe militaro-industriel russe peine à combler tous les besoins de l’armée, d’autant plus colossaux que les défaites en Ukraine accroissent la demande en matériel. Ainsi, le remplacement des futs d’artillerie est presque devenu mission impossible. Mais la question n’est pas « la Russie peut-elle reconstruire une force pour envahir l’Ukraine », mais plutôt « la Russie est-elle capable de poursuivre son agression encore longtemps ? »

La réponse est sans doute que oui, même si la qualité et la quantité des matériels diminue.

Sur le plan économique, l’affaiblissement ne pourrait venir que de la baisse significative des revenus liés aux hydrocarbures. L’espoir actuel est que feront défaut à l’avenir, du fait des sanctions, les technologies de forage profond et d’exploitation des hydrocarbures en conditions extrêmes, qui sont principalement maîtrisées par les groupes occidentaux. Mais le risque est que, le temps que les sanctions fassent effet, la Russie ne parvienne à trouver une aide via les compagnies publiques des pays du Golfe, auprès desquels les Occidentaux — Américains compris — n’ont plus guère d’influence coercitive. La production de pétrole russe n’a baissé que de 10% environ depuis le début de la crise, il faudrait qu’elle baisse de moitié encore pour vraiment gripper la « pompe à liquidités » qui maintien Poutine à flot. Les pays du Golfe ont intérêt à maintenir des cours du pétrole élevé et une certaine stabilité de la production mondiale, pour ne pas user prématurément leurs réserves à vil prix.

La sanction immédiate la plus sévère en mars 2022 aurait été un arrêt rapide et complet des livraisons de gaz et de pétrole russe à l’espace européen. Mais les Européens n’y étaient clairement pas prêts et n’ont pas souhaité s’y risquer. Il y avait encore l’idée chez nos dirigeants que les sanctions ne devaient faire mal qu’à la Russie et pas à nous-mêmes. Or, seuls les Etats-Unis, du fait de leurs ressources énergétiques et de la faiblesse de leurs importations russes, pouvaient se permettre de sanctionner sans (trop) souffrir. La conséquence de ce besoin de nous préparer, notamment en Allemagne et en Italie, contre les conséquences de nos propres sanctions a été de donner à Vladimir Poutine du temps. La reconfiguration des flux pétroliers mondiaux au printemps et à l’été l’a montré. Grâce à la ristourne de 25 à 30 dollars par baril qu’ils consentent, les Russes rendent rentable l’achat de pétrole par l’Inde et son raffinage avant revente en Europe, ou même l’achat par l’Arabie saoudite, premier producteur mondial, pour sa production électrique locale, ce qui libère ses ressources nationales pour l’export (vers nos pays). Seul une baisse mondiale de la demande de produits pétroliers aurait le potentiel, en faisant mécaniquement baisser les cours, de rendre les opérations russes non rentables. Mais si cela est souhaitable et nécessaire sur le plan climatique, cela signifierait d’abord une profonde récession des grands acteurs économiques, au moins pour un temps. Ruiner la Russie sur le plan pétrolier dans un contexte où la production mondiale stagne est un casse-tête qui a clairement bénéficié à Vladimir Poutine.

Conclusion — perspectives russes

La Russie se révèle donc économiquement et industriellement plus résiliente que prévu, notamment parce qu’une grande partie des grands pays émergents ont souhaité continuer de commercer avec elle, moins sans doute par haine de l’Occident que par opportunisme économique dans un monde aux ressources énergétiques et matérielles de plus en plus contraintes. Pour Moscou, cette résistance économique s’accompagne d’un déclin prévisible de long terme de ses productions énergétiques, ayant passé son pic pétrolier. Le risque est une soumission croissante du pays à la Chine qui, à la faveur de son isolement, deviendrait pour Pékin une forme de « grande Corée du Nord », fournisseur de matières premières et dépendant de Pékin pour toutes les importations technologiques. S’il est certain que la coupure d’avec l’Occident n’arrangera rien aux problèmes inhérents à l’industrie russe, entre inefficience, corruption et dépendances à l’étranger, cela ne veut pas dire que le pays ne sera plus en capacité de continuer à frapper l’Ukraine dans un avenir proche, mais s’il est un peu près certain qu’il ne pourra pas pour autant renverser le cours des choses sur le plan terrestre. Une Russie qui ne peut plus gagner donc, mais qui peut continuer à frapper, sanctuarisée dans son territoire par sa dissuasion nucléaire et maintenant suffisamment de revenus grâce aux pays émergents pour maintenir une forme de paix sociale, entre propagande, chèques aux ménages et matraquage des opposants.

Vladimir Poutine peut-il d’ailleurs sérieusement nourrir l’espoir que les sanctions seraient rapidement levées, même en cas de retrait immédiat d’Ukraine et de Crimée ? L’histoire des sanctions occidentales suggère le contraire et il se trouve un peu dans la situation de Cortès ayant brulé (un peu involontairement) ses vaisseaux. Il n’y a plus de retour en arrière possible pour le pouvoir russe en place, uniquement l’espoir d’un approfondissement des échanges vers l’Asie et le Moyen-Orient pour substituer autant que possible les importations ne venant plus d’Europe et d’Amérique du nord. Un pari dont il est difficile de dire s’il sera perdu ou gagné.

Pourtant, sur le champ de bataille, les Ukrainiens gagnent. Mais où en est vraiment l’Ukraine ? Dans le prochain volet de cet article, je m’interrogerai sur l’état de santé de la victime de l’invasion et sur ce que signifierait « gagner » cette guerre si déroutante.