Hamas-Israël : quelles conséquences diplomatiques et sécuritaires au Moyen-Orient ?

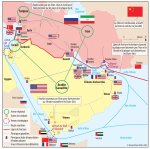

Le 7 octobre 2023, les attaques du Hamas contre Israël et la réponse israélienne qui a suivi ont replacé la question palestinienne au cœur du contexte sécuritaire au Moyen-Orient, faisant craindre une escalade régionale du conflit. Quelle est la position des États arabes face au conflit et à quelles réactions doit-on s’attendre en cas d’intervention terrestre israélienne à Gaza et de prolongation du conflit ? Le conflit Hamas-Israël pourrait-il affecter le processus de rapprochement entre Israël et certains États arabes ? Alors que l’Égypte a décidé de ne pas ouvrir ses frontières, quel rôle le pays tient-il dans ce conflit ? Une médiation du conflit par les pays arabes est-elle possible ? Le point avec Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie.

Des milliers de personnes ont manifesté à travers le monde arabe, notamment en Jordanie ou au Liban, pour exprimer leur indignation après la destruction d’un hôpital de Gaza par Israël et dénoncer le sort des civils palestiniens à Gaza. Quelle est la position des États arabes et à quelles réactions doit-on s’attendre en cas d’intervention terrestre israélienne à Gaza et de prolongation du conflit ?

Il y a en effet eu, en Jordanie et au Liban, des manifestations assez spectaculaires, notamment celle qui s’est tenue à Amman où des dizaines de milliers de manifestants ont réclamé l’ouverture des frontières. Cela a un sens très particulier dans ce pays lorsque l’on sait que plus de la moitié de la population jordanienne est d’origine palestinienne. Outre ces deux pays, de nombreuses manifestations se sont tenues dans des pays comme la Tunisie, l’Algérie, l’Irak ou la Syrie, ainsi que dans des pays non arabes de la région du Moyen-Orient, comme la Turquie et l’Iran – même si l’on peut émettre quelques doutes sur le caractère spontané des manifestations en Iran. La totalité de ces manifestations de soutien au peuple palestinien est une nouvelle preuve, si besoin en était, de la centralité de la question palestinienne pour les opinions publiques dans les mondes arabes et au Moyen-Orient.

La question palestinienne a été largement ignorée depuis des années au niveau des exécutifs des pays de la région. Mais dans la conjoncture politique actuelle, ouverte par le 7 octobre, de nombreux gouvernements sont obligés de tenir compte des sentiments, ou ressentiments, de leurs opinions publiques, ce qui a amené à une forme de radicalisation de l’expression des exécutifs.

Quant à la question de l’intervention terrestre, la visite du président étatsunien Joe Biden du 18 octobre dernier semble avoir marqué, en tendance, un point d’inflexion. Alors que les dirigeants israéliens insistaient continuellement sur la préparation de l’opération terrestre qui ne manquerait pas d’avoir lieu, les positions des responsables israéliens semblent s’être partiellement modifiées. L’état-major israélien, mesurant la difficulté d’une telle opération, semblait moins enclin à intervenir militairement au sol dans la bande de Gaza. On ne peut néanmoins pas exclure l’éventualité d’une opération terrestre risquant d’aboutir à une radicalisation des positions anti-israéliennes et une escalade régionale du conflit, notamment au Liban, pays de la ligne de front, puisqu’une partie de la frontière nord d’Israël est mitoyenne de ce pays. Le Hezbollah, particulièrement implanté dans la partie sud du Liban et qui contrôle méticuleusement la zone frontière avec Israël, a déclaré après le 7 octobre qu’il prendrait toutes les mesures nécessaires en cas d’invasion terrestre d’Israël à Gaza et agirait en conséquence.

Dans quelle mesure le conflit Hamas-Israël pourrait-il affecter le processus de rapprochement entre Israël et certains États arabes, entamé avec les accords d’Abraham, auxquels devait s’ajouter l’Arabie saoudite qui négociait, avant les évènements tragiques du 7 octobre, avec Tel-Aviv une normalisation de leurs relations ?

En réalité, les accords d’Abraham sont en partie dévitalisés de leur contenu depuis bien avant le 7 octobre. Ces accords ont, à tort, été qualifiés d’accords de paix puisqu’il n’y avait pas de guerre entre les pays signataires (le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan, le Maroc et Israël). Ces derniers, à l’exception du Maroc, se posaient de nombreuses questions, notamment depuis le 1er janvier 2023, date de mise en place du nouveau gouvernement israélien dirigé par Benyamin Netanyahou, dont le centre de gravité est clairement situé à l’extrême-droite. Ce gouvernement comprend en effet des ministres suprémacistes juifs et ultra-orthodoxes qui ne cachaient pas leur intention d’annexer purement et simplement la Cisjordanie, mettant en porte à faux les pays signataires des accords.

En revanche, le Maroc a, pour sa part, continué à entretenir des relations de plus en plus étroites avec Israël, y compris depuis le 1er janvier dernier, cela en raison d’une configuration particulière. Les Israéliens, en contrepartie du soutien du Maroc, ont reconnu la marocanité du Sahara occidental, ce qui pour la diplomatie marocaine constituait une victoire considérable. C’est principalement pour cette raison que le Maroc a accepté de continuer à coopérer étroitement avec Israël depuis le début de l’année. Cependant, eu égard à plusieurs manifestations de protestation en soutien aux Palestiniens au Maroc même, le roi et l’exécutif marocain vont probablement être obligés de tenir compte de ce nouveau paramètre et relativiser leur active coopération avec l’État hébreu.

Les autres États arabes qui avaient signé les accords d’Abraham et qui considéraient que la question palestinienne se serait réglée de facto se sont trompés et sont obligés d’en tenir compte, car l’actualité a ramené la question palestinienne au centre de la situation régionale. Ces accords d’Abraham ne peuvent aujourd’hui être considérés comme caducs, dans le sens où ils n’ont pas été dénoncés juridiquement parlant, mais sont en partie politiquement dévitalisés.

Pour Israël, il s’avérait important d’approfondir le processus et de contracter des accords de normalisation avec l’Arabie saoudite, s’agissant du pays arabe le plus important de la région du fait de sa taille, de sa population, de sa richesse et de la présence des lieux les plus sacrés de l’islam. Le processus de négociation était compliqué, car Mohamed ben Salmane exigeait des contreparties, même s’il avait déclaré, à la fin du mois de septembre, que le processus avançait substantiellement. Néanmoins, immédiatement après les premières réactions de l’État d’Israël et le début des bombardements massifs contre Gaza, l’Arabie saoudite a pris la décision de geler immédiatement le processus de discussion et de normalisation. Cela signifie que la configuration régionale de la relation des États arabes avec Tel-Aviv s’est modifiée. Processus déjà perceptible depuis le début de l’année avec la mise en place du gouvernement d’extrême droite à Tel-Aviv et qui s’est accéléré et cristallisé depuis le 7 octobre.

Alors que l’Égypte a décidé de ne pas ouvrir ses frontières, quel rôle le pays tient-il dans ce conflit, notamment du fait de la situation sécuritaire complexe au Sinaï ? Alors que le Qatar et l’Égypte sont aujourd’hui perçus, chacun à leur manière, comme des acteurs clés dans le conflit Hamas-Israël, et face à un camp occidental en perte de crédibilité dans la région, dans quelle mesure peut-on envisager une médiation du conflit de la part des pays arabes ?

Si on parle toujours de blocus israélien à l’encontre de la bande de Gaza, il s’agit en réalité d’un blocus israélo-égyptien puisque la frontière sud de Gaza est sous le contrôle hermétique des autorités égyptiennes. Il y a plusieurs raisons à ce maintien du blocus par ces dernières depuis les attaques du 7 octobre sur le territoire israélien, indépendamment du niveau d’alerte humanitaire qui touche la population gazaouie. Avec environ 2,3 millions de personnes à Gaza, aucun État au monde n’accepterait sereinement la perspective du passage de plusieurs centaines de milliers de réfugiés à la frontière, car celui-ci entraînerait un problème de logistique considérable dans un pays qui connait une situation économique préoccupante. Par ailleurs, la sortie par le sud de la bande de Gaza débouche sur la péninsule du Sinaï. Or, si dans le reste de l’Égypte la situation sécuritaire est désormais à peu près assurée, le Sinaï est une région non sécurisée et gangrénée par des reliquats de groupes djihadistes et des mafias qui s’adonnent à des trafics de marchandises et d’êtres humains. Les autorités égyptiennes craignent donc qu’un afflux de Palestiniens dans le Sinaï n’aggrave davantage les déséquilibres de cette région. De plus, les responsables du Caire raisonnent sur le long terme, ayant conscience des points de fixation que constitueraient les camps de réfugiés palestiniens installés sur le sol égyptien. Ils tirent les enseignements de l’expérience des transferts massifs de populations palestiniennes au Liban, en Syrie, ou en Jordanie et de la constitution de camps de réfugiés. L’Égypte ne tient donc pas à ce qu’un processus similaire se reproduise dans leur pays en cas d’exode massif des Palestiniens de Gaza. Enfin, les autorités égyptiennes voudraient des garanties d’aides effectives de l’Organisation des nations unies (ONU), de ladite communauté internationale et des puissances occidentales, garanties qu’ils n’ont pas obtenues à ce jour. Plusieurs éléments se conjuguent et permettent ainsi de comprendre la position ferme de l’Égypte, que l’on peut certes critiquer, mais qui s’explique par une série de raisons politiques.

Le Qatar est un État central dans une hypothétique médiation, visant à un cessez-le-feu et un hypothétique début de négociation politique. Cela, car il possède une véritable expérience en termes de médiation, notamment par exemple entre les talibans afghans et les États-Unis. Il entretient par ailleurs des relations étroites avec Gaza. Une partie de la direction du Hamas est en effet basée à Doha et le Qatar verse environ 30 millions de dollars par mois à la bande de Gaza. Doha maintient également des contacts avec les autorités israéliennes, sans que le Qatar n’ait jamais été partie aux accords d’Abraham. Cependant, malgré ces atouts, le pays n’a pas à lui seul la possibilité d’avancer un réel processus de négociation, bien qu’il y prendra certainement part. La question des partenariats est donc primordiale.

Une médiation du conflit de la part des États arabes pris dans leur globalité n’est pas envisageable dans la mesure où leurs intérêts nationaux divergent et même s’ils doivent tenir compte de leurs opinions publiques comme nous l’avons évoqué précédemment. La Ligue des États arabes se fait par ailleurs remarquer par son assourdissant silence.

Enfin, phénomène préoccupant, l’ONU se trouve en situation d’apesanteur politique. Cela signifie en d’autres termes que ce qui devrait constituer la première instance de régulation internationale n’est pas actuellement en situation de peser sur le conflit actuel de façon efficiente.