Novembre 2030 : la Russie envahit la Finlande. Les forces françaises et européennes doivent réagir à cette agression. Un scénario imaginaire qui oblige à l’anticipation et à la préparation, ce qui est le propre des armées.

Le chef de bataillon Ludovic C. est officier dans l’armée de Terre et a notamment servi dans les troupes de montagne.

30 novembre 2030. Crépuscule. Une pluie de missiles balistiques en provenance de Russie s’abat sur la Laponie finlandaise. En quelques heures, les aéroports, les bases militaires et les installations énergétiques sont détruits, plongeant le pays dans le chaos. Après la nuit polaire, c’est la nuit rouge qui enveloppe désormais la Finlande. Le 1er décembre au matin, le monde se réveille sous le choc. Une réunion de crise est convoquée à Bruxelles, et l’OTAN déclenche les plans régionaux. Concomitamment, la XIVe Armée Interarmes de l’Arctique (AIA), forte de quatre divisions et 80.000 hommes, franchit la frontière en Laponie, submergeant totalement les unités finlandaises. Moins de cinq années après la fin du conflit ukrainien, qui a fragilisé l’OTAN, l’Europe est de nouveau plongée dans la guerre.

« L’incertitude marque notre époque », écrit le général de Gaulle dans son livre Le fil de l’épée. La France, qui n’a jamais cru à l’arrêt de l’expansionnisme russe, se prépare depuis 2028 à la guerre de haute intensité face à un adversaire symétrique en milieu « grand froid ». La loi de programmation militaire 2028-2034 (LPM 28-34), précédée par les ajustements annuels de la programmation militaire (A2PM) de la LPM 24-30, a donné les moyens de déployer à compter de 2027, une division sous 30 jours au sein d’une coalition internationale en Europe, dans le cadre d’une opération de haute intensité au nord du cercle polaire.

Pour autant, répondre à un tel scénario suppose la prise en compte des spécificités du « grand froid » dans l’armée de Terre, alors même que les enjeux sont grands et la menace réelle. Faire du Général Hiver un allié, déjà vainqueur de nombreuses armées, reste pourtant possible.

Avec le retour de la guerre en Europe et la menace d’un engagement au nord du cercle polaire, la France doit dès à présent opérer un changement d’échelle dans l’équipement, l’entraînement et le soutien en milieu « grand froid » de l’armée de Terre, en s’appuyant sur l’expertise de la 27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM).

Cet article imagine une invasion de la Laponie finlandaise par la Russie durant l’hiver 2031. Après avoir développé le contexte de la montée des tensions entre la Finlande et la Russie, le cadre de l’action de la coalition, de la décision politique au plan de campagne opératif permettra d’en définir les contours avant d’aborder les mesures et les décisions permettant à l’armée de Terre française de tenir son rang dans un tel scénario.

Le contexte de la montée des tensions entre la Finlande et la Russie

Une montée de tensions orchestrée par Moscou

Avril 2023. L’intégration de la Finlande dans l’OTAN génère un accroissement des tensions avec la Russie, considérée comme une violation de son environnement proche.

Novembre 2023. À la suite « d’une augmentation des menaces visant le pays », Vladimir Poutine signe un décret accroissant de 15% le nombre de soldats dans les FAR. Le 17 décembre 2023, dans une interview télévisée, il annonce la création du district militaire de Leningrad et la concentration d’unités le long des 1340 kilomètres de frontière avec la Finlande. Le XIVe corps d’armée, composé de la 80e brigade d’infanterie arctique et de la 200e brigade d’infanterie motorisée de la Garde, devient la XIVe AIA. Les brigades sont transformées en divisions, en incluant la 61e brigade d’infanterie navale.

Figure 1. Ordre de bataille partiel des unités terrestres de la flotte du Nord, avant et après transformation

Décembre 2023. La Finlande et les États-Unis signent un accord de défense conférant, à l’armée américaine, un large accès au territoire finlandais en cas de conflit en Europe.

Mars 2024. La réélection de Vladimir Poutine conforte son pouvoir. Les pertes matérielles russes en Ukraine augmentent drastiquement et la Russie décide d’augmenter sa production industrielle.

Novembre 2024. La réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis entraîne une baisse drastique du soutien à l’Ukraine, et une moindre contribution aux budgets et entraînements de l’OTAN.

Décembre 2024. Les FAR reprennent les exercices de manœuvre des grandes unités (brigades, divisions et AIA) avec des déploiements massifs de troupes et de matériels, au rythme d’une occurrence tous les deux ans. Ces exercices, baptisés « Severo-Zapad », se déroulent sur la péninsule de Kola, durant la nuit polaire dans des conditions extrêmes. Le déploiement des unités s’appuie sur deux lignes ferroviaires nouvellement construites, permettant de rallier les villes de Kandalaksa à Kuoloyarvie et Mourmansk au poste-frontière d’App Lotta, situé à 50 kilomètres à l’Est d’Ivalo en Finlande. En parallèle, la Russie conduit d’importantes manœuvres navales à partir des ports de Saint-Pétersbourg et de Mourmansk.

Printemps 2025. Le soutien à l’Ukraine génère de très fortes critiques dans de nombreux pays membres de l’OTAN. La Finlande annonce en outre la découverte du plus grand gisement de terres rares d’Europe près du lac de Lokan tekojärvi, au sud d’Ivalo. Ce gisement, évalué à dix millions de tonnes, est dix fois plus important que celui de Kiruna en Suède, découvert en janvier 2023. La Laponie est en effet très riche en gisements de minéraux industriels et en métaux (terres rares, fer, etc.). La surexploitation de ses propres gisements depuis 2014 contraint la Russie à multiplier ses sources d’approvisionnement. L’objectif côté russe est en effet double : éviter une rupture stratégique et maintenir sa production industrielle de véhicules blindés (minerai de fer) comme de matériels de haute technologie présents notamment dans les optiques de ses sous-marins et avions de chasse (terres rares).

Janvier 2026. Faute de soutien, l’Ukraine doit négocier une paix avec la Russie, cède les territoires conquis et redevient un pays satellite russe. La cohésion de l’OTAN est durement fragilisée.

Mars 2027. Des rapports militaires top secrets de l’OTAN, interceptés par des hackers russes, révèlent la faiblesse des défenses militaires le long de la frontière finlandaise en Laponie. Ils pointent également les difficultés de mise en œuvre de la mobilisation générale en cas d’attaque. La Finlande, jusqu’alors réticente, consent au déploiement d’une brigade américaine à Rovaniemi.

Décembre 2028. La Russie conduit un exercice militaire d’ampleur baptisé « Severo-Zapad 28 ». 50.000 hommes appartenant à la XIVe AIA sont déployés dans la péninsule de Kola durant deux mois et manœuvrent à quelques kilomètres de la frontière finlandaise.

Été 2029. « L’adhésion de la Finlande à l’OTAN est une violation de l’espace vital russe », déclare le Président russe. La Russie demande alors officiellement à la Finlande de quitter l’OTAN et propose de conclure un accord de défense bilatéral, à l’image du Grand-Duché de Finlande en 1809. La Finlande refuse. Les tensions s’accroissent et de nouvelles vagues migratoires sont orchestrées par Moscou, laissant craindre une infiltration d’espions. À l’automne, l’ambassadeur de Finlande en Russie est expulsé et les relations diplomatiques sont suspendues.

Mars 2030. Vladimir Poutine est réélu pour un 6e mandat, comme le lui permet la Constitution. La Russie lance alors, dans le plus grand secret, les préparatifs d’une invasion de la Laponie finlandaise durant l’hiver 2031. Conforté dans son jugement par le haut commandement militaire, le Président russe ne croit ni au déclenchement de l’article 5 ni à l’utilisation de l’arme nucléaire par l’OTAN.

Une invasion répondant à un triple objectif stratégique : préserver l’honneur russe, détruire la cohésion de l’OTAN et capter des ressources naturelles supplémentaires

Octobre 2030. La Russie conduit l’exercice « Severo-Zapad 30 » et déploie massivement ses troupes à sa frontière nord-ouest avec la Finlande. Des manœuvres navales ont lieu en mer de Barents, à partir de la base navale de Mourmansk. Concomitamment, le Président russe annonce le déploiement d’armes nucléaires tactiques dans la péninsule de Kola, tout en assurant qu’« elles ne seraient utilisées qu’en cas de menace contre le territoire ou l’État russe ».

29 novembre 2030. Une cyberattaque massive paralyse les institutions finlandaises. L’OTAN accuse la Russie, qui dément toute implication.

30 novembre 2030. À 11h00 (heure locale russe), Vladimir Poutine annonce lors d’une allocution télévisée que « la Russie ne reconnaît pas les frontières de la Finlande » et impose de revenir au tracé de 1809 à l’époque du Grand-Duché pour sa frontière nord-ouest.

Figure 2. Grand-Duché de Finlande en 1809

Soir du 30 novembre 2030. Les FAR frappent par missiles balistiques, les aéroports, les bases militaires et les installations énergétiques au nord-est de la Finlande. L’aéroport de Rovaniemi, où stationne la brigade multinationale sous commandement américain, est touché, mais aucune perte humaine n’est à déplorer. Les principales bases aériennes, abritant les F-18 finlandais, sont détruites tout comme les batteries d’artillerie, les stocks de missiles, les dépôts logistiques, les systèmes de défense anti-aérienne et les systèmes informatiques des centres de commandement et de contrôle. Des avions de chasse russes pénètrent l’espace aérien finlandais et imposent une supériorité aérienne. En quelques heures, le travail de ciblage, préparé depuis de nombreuses années, permet de détruire sur position plus de deux tiers des cinquante-cinq F-18, des deux cents chars et des sept cents pièces d’artillerie, notamment les K9 Thunder coréens et les M270 Multiple Launch Rocket Systems. Les principaux matériels de l’armée finlandaise sont anéantis, plongeant le pays dans le chaos.

1er décembre 2030 à l’aube. La XIVe AIA lance une offensive terrestre d’envergure d’est en ouest sur deux principaux axes d’attaque, avec quatre divisions, soit 80.000 hommes. Dans le fuseau sud, la 80e division d’infanterie arctique appuyée par une division d’infanterie de montagne passe à l’offensive sur l’axe Alakourtti (péninsule de Kola) – Kemijärvi (Finlande). Dans le fuseau nord, la 200e division d’infanterie motorisée de la Garde attaque sur l’axe Mourmansk (péninsule de Kola) – Ivalo (Finlande). La 61e division d’infanterie navale est conservée en élément réservé à Spoutnik (péninsule de Kola). Le poste de commandement de la XIVe AIA de l’Arctique est stationné à Mourmansk.

L’offensive aéroterrestre des FAR se déroule en trois phases distinctes (figure 3.). La phase n°1, du 1er au 3 décembre 2030, est une attaque en force au sud et au nord de la Laponie finlandaise. La phase n°2, du 4 au 7 décembre 2030, relance l’offensive au centre. La phase n°3, du 8 décembre 2030, vise à sécuriser les territoires conquis.

Submergée par la puissance mécanique russe, la Finlande déclare la guerre à la Russie et ordonne la mobilisation générale. Helsinki annonce compter sur 280.000 soldats aptes au combat et plus de 600.000 autres réservistes pour seulement 5,5 millions d’habitants. Mais la mobilisation peine à se mettre en œuvre en raison du chaos général. L’armée finlandaise ne peut repousser l’attaque terrestre, mais parvient à contenir l’avancée des FAR et à stabiliser le front. En moins d’une semaine, le nord-est de la Laponie finlandaise est conquis.

Figure 3. Schéma de manœuvre de l’offensive russe et dispositif statique

Le cadre de l’action de la coalition

De la décision politique à l’état final recherché militaire

Le 1er décembre 2030 au matin, le monde se réveille sous le choc. Une réunion de crise extraordinaire est convoquée à Bruxelles au siège de l’OTAN. La Finlande, par la voix de son représentant, expose la situation et demande officiellement le déclenchement de l’article 5 à la suite de l’agression russe. Bien que ce dernier ne fasse pas l’objet d’un vote, la Turquie refuse son application et y met son veto. « Les conditions ne sont pas réunies », annonce le Président Erdogan. La décision turque entraîne alors une situation de blocage et d’autres membres commencent à en questionner la mise en œuvre, déclenchant une grave crise diplomatique qui paralyse l’OTAN. Les plans régionaux sont cependant mis en œuvre pour dissuader toute nouvelle attaque de la Russie.

La Finlande invoque alors les accords de défense avec les États-Unis, qui en dehors des pays nordiques, demeurent à ce jour leur principal allié. Une brigade américaine est d’ailleurs stationnée à Rovaniemi. La France, le Royaume-Uni, l’Italie et les pays scandinaves (Suède et Norvège) fustigent l’attitude turque et annoncent leur soutien total à la Finlande. Le Groupe des plans nucléaires de l’OTAN écarte tout recours à l’arme atomique, en raison d’opinions publiques défavorables à son emploi.

L’engagement d’une coalition ad hoc menée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni est décidé avec comme état final recherché la restauration de l’intégrité territoriale finlandaise pour mi-avril 2031. L’état-major de la coalition s’installe à Bruxelles et démarre la planification de l’opération Arctic Shield.

Le plan de campagne opératif

À la suite de la planification de la coalition, l’opération interalliés, interarmées et interarmes Arctic Shield est conduite en quatre phases (figure 4.). La phase préalable, du 1er décembre 2030 au 28 février 2031, voit la montée en puissance et le déploiement en Norvège puis en Finlande. La phase n°1, du 1er au 15 mars 2031, consiste au lancement de l’offensive de l’ouest vers l’est et à la reprise des territoires finlandais conquis par les FAR, entre les villes de Sodankylä (fuseau nord) et Kemijärvi (fuseau sud) et la frontière avec la Russie. La phase n°2, du 16 au 31 mars 2031, doit permettre la relance de l’offensive au nord, vers la ville d’Ivalo et le lac Inarijärvi. La phase n°3, du 1er au 15 avril 2031, vise enfin à sécuriser la totalité de la Laponie finlandaise et à dissuader contre toute nouvelle offensive des FAR.

Figure 4. Schéma de manœuvre de l’opération aéroterrestre Arctic Shield

Afin de permettre le déclenchement de la phase n°1, la coalition décide le déploiement de deux groupes aéronavals (français et américain) en mer de Norvège pour renforcer la dissuasion et appuyer les troupes au sol. La coalition met en œuvre un blocus naval et neutralise avec succès la marine russe, en particulier ses sous-marins, stationnés dans la base navale de Mourmansk, en les empêchant de se déployer et de se diluer en mer de Barents. Enfin, des systèmes de défense aérienne de très courtes, courtes, moyennes et longues portées sont déployées à Narvik à partir de moyens américains, français et britanniques avec pour mission de couvrir les actions de la coalition.

Pour conduire l’opération Arctic Shield, assurer son déploiement et son soutien logistique, la coalition décide l’installation d’une base logistique de théâtre au nord-est de l’Écosse à Scapa Flow base à la suite de sa réhabilitation. Elle fut utilisée par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. L’escorte des navires cargos et de transport de troupes (via des ferrys civils réquisitionnés) est assurée par la Royal Navy de Scapa Flow base jusqu’au port de Narvik en Norvège. Une base logistique de théâtre avec le volume de 10 DOS est déployée à Narvik accompagnée de plots logistiques à Gällivare (Norvège).

L’intention de la coalition est bien d’équiper les troupes en ordre de combat avant leur embarquement pour Narvik. Il s’agit là de tirer les leçons de la bataille de Namsos (1940) et de son échec sur le plan logistique. Narvik possède en effet un des rares ports en eaux profondes de Norvège accessible en plein hiver, expliquant notamment son intérêt pour nos anciens durant la Seconde Guerre mondiale.

En parallèle de l’élaboration du plan de campagne opératif, la coalition acte l’ordre de bataille des forces aéroterrestres. Le 5th Corps (Victory Corps) avec ses EOCA, basé en Pologne, est désigné comme l’état-major du corps d’armée multinational. Il disposera de deux divisions américaines (les 10th Mountain Division renforcée de la 173rd Airborne Brigade et la 2nd Marine Division), d’une division britannique et de la 1re division française comprenant la 27e brigade d’infanterie de montagne, la 7e brigade blindée, renforcée par la brigade arctique italienne et par la brigade Nord « Bardufoss » norvégienne. Ces quatre divisions autonomes disposeront de leurs EODIV et de leur groupement de soutien divisionnaire.

Quelle place pour l’armée de Terre française dans un tel scénario ?

L’engagement de haute intensité en milieu « grand froid » nécessite des savoir-faire spécifiques pour gagner la liberté d’action, concentrer les efforts et économiser les moyens. Appuyée par la 27e BIM, l’armée de Terre a ainsi opéré un changement d’échelle dans sa prise en compte des spécificités de ce milieu, autour des fondamentaux : stationner, se déplacer et combattre.

Des décisions du niveau politico-militaire à tactique

Si la France déploie une division à l’hiver 2031 aux côtés des Américains et des Britanniques, c’est parce qu’elle a pris la mesure du défi imposé par le milieu « grand froid » du niveau politico-militaire jusqu’au niveau tactique. L’engagement hivernal de la FOT ne repose désormais plus uniquement sur la 27e BIM.

Au niveau politico-militaire, le chef d’état-major de l’armée de Terre a su convaincre le politique de voter le programme « Panthère des neiges », construit autour des fondamentaux de l’engagement en milieu « grand froid » : stationner, se déplacer et combattre. Ce programme a été baptisé ainsi en raison des capacités d’adaptation hors norme de ce félin aux environnements exigeants, froids et enneigés. Ainsi, si les A2PM successives de la LPM 24-30 ont amorcé sa réalisation, la LPM 28-34, votée après l’élection présidentielle de 2027, a acté sa pleine mise en œuvre pour l’armée de Terre.

Au niveau stratégique et capacitaire, les entreprises de la base industrielle technologique de défense (BITD), orientées par la Délégation générale pour l’armement (DGA) pour les Armées et le Commandement du Combat Futur (CCF) pour l’armée de Terre, appuyées par l’expertise de la 27e BIM, ont su concevoir, développer et acheter auprès de partenaires crédibles et fiables de la France, les matériels indispensables à un engagement « grand froid ». Le VHM illustre un exemple concret, pour lequel l’École militaire de haute montagne (EMHM) est devenue le pôle d’expertise des Armées.

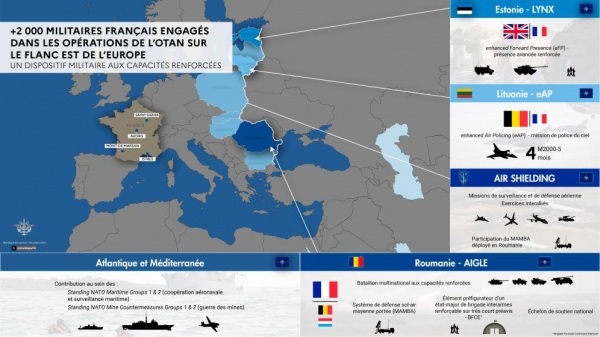

Au niveau opératif, la synchronisation et la mise en cohérence des effets interarmées en milieu « grand froid » ont systématiquement fait l’objet de recherches, selon les enseignements tirés depuis les années 2020 en particulier, des nombreux exercices Cold Response (Norvège) et Nordic Response (Finlande), et des déploiements opérationnels LYNX en Estonie et AIGLE en Roumanie.

Un changement d’échelle de l’armée de Terre

« En milieu grand froid, la force doit impérativement être formée et acclimatée ». La transformation du groupement d’aguerrissement montagne (GAM) de Modane en bataillon d’aguerrissement montagne (BAM) doublé d’un pôle d’expertise, rattaché à l’EMHM à l’été 2024, a amélioré l’acculturation et la formation d’adaptation des unités de la FOT. En outre, l’affectation d’officiers à USARAK, au Canada et dans les pays nordiques (Norvège, Suède et Finlande) a contribué au développement d’une culture « grand froid » dans l’armée de Terre. Des modules spécifiques ont aussi été ajoutés à la programmation des écoles de formation initiale (AMSCC, Saint-Maixent, etc.).

Une des premières considérations de l’engagement en milieu « grand froid » impose la protection contre le froid extrême, pour maintenir l’efficacité opérationnelle des combattants. Il leur faut combattre et non survivre. Pour répondre à la fois aux exigences du combat et de la protection thermique, le programme « Panthère des neiges » a ainsi fourni dès 2028 un paquetage C0 (températures allant de +4°C jusqu’à -21°C) et un paquetage C1 (températures allant de -22°C jusqu’à -33°C) respectivement à la FOT et aux unités spécialisées (27e BIM, unités du 2e cercle et forces spéciales). Combattre dans le froid nécessite aussi de stationner au chaud. Aussi, le renouvellement du parc de stationnement (tentes de postes de commandement, matériels de vie en campagne pour la troupe, effets de camouflage, etc.) a été pris en compte et intégré au programme dès l’A2PM 24.

La mobilité revêt par ailleurs un atout crucial dans un environnement où les conditions du terrain peuvent changer très rapidement. Les véhicules chenillés permettent de s’affranchir du réseau routier pour lancer des manœuvres ambitieuses d’enveloppement. Ils offrent aussi la capacité de créer l’incertitude sur les arrières ennemis, à contrôler et à exploiter les zones lacunaires en dehors des axes. La LPM 28-34 a donc défini comme prioritaire l’achat de véhicules chenillés (pour le combat et la logistique). Alors que la LPM 24-30 prévoyait la livraison de 150 VHM en 2030, la LPM 28-34 triple la cible à 450 VHM, permettant ainsi d’équiper le volume de trois GTIA.

En milieu « grand froid », la logistique occupe une place centrale, exigeant une planification méticuleuse pour surmonter les obstacles imposés par les conditions climatiques difficiles. Le transport et le ravitaillement sur terrain enneigé sont des éléments clés, compte tenu de la disponibilité limitée des ressources. Les Écoles militaires de Bourges (EMB), désignées comme pilote de domaine du soutien « grand froid », s’appuyant sur l’expertise du 511e régiment du train d’Auxonne et du 7e régiment du matériel de Lyon, ont permis le développement d’une logistique et d’une gestion des stocks recherchant l’autonomisation croissante des niveaux 3 à 5 (brigade interarmes, GTIA, S-GTIA). La création d’un régiment de voie ferrée à Lyon, le 1er janvier 2029, a permis de développer et d’entretenir les savoir-faire indispensables à la projection de la division française en Finlande à l’hiver 2031. Cependant, stationner et se déplacer n’est pas combattre et demande l’apprentissage d’une tactique particulière et surtout un entraînement dans des conditions les plus proches de la réalité.

Le combat en milieu « grand froid » exige une complémentarité des effets, dans la phase embarquée comme dans la phase débarquée. L’autonomie énergétique croissante des drones a révolutionné les phases d’acquisition du renseignement, permettant une accélération de la prise de décision du chef interarmes. Les enseignements tirés des missions opérationnelles AIGLE (Roumanie) et LYNX (Estonie) ont mis en exergue la complémentarité du couple « char Leclerc VHM » pour combiner au mieux le choc et le feu lors des phases d’engagement. Le développement d’une trame anti-char solide a également été inclus au programme « Panthère des neiges » pour les phases de combat débarqué. La création d’un CENTAC « grand froid » de l’OTAN, en Norvège, a ainsi permis d’évaluer et de qualifier les unités de l’armée de Terre lors de manœuvres globales. Les séquences d’entraînement, de jour comme de nuit, incluent une manœuvre logistique complète en planification comme en conduite, sur un terrain cloisonné et compartimenté, offrant peu de pénétrantes et de rocades accessibles aux rames logistiques sur roues pour conduire des ravitaillements.

Le programme « Panthère des neiges » a enfin considérablement accru les partenariats et les entraînements multinationaux avec les nations possédant une expertise et des unités aptes à combattre en milieu « grand froid » (Suisse, États-Unis, Canada, Norvège, Suède, Finlande, etc.). Ainsi, dès 2024, la participation aux exercices Cold Response (Norvège) et Nordic Response (Finlande), élargie à l’ensemble des unités de la FOT, a permis de renforcer la capacité opérationnelle des armées et la mise en œuvre des savoir-faire tactiques et logistiques en milieu « grand froid ».

Moins de cinq années après la fin du conflit ukrainien, l’invasion de la Laponie finlandaise par la Russie durant l’hiver 2031, en plein hiver polaire, a sidéré les pays occidentaux, et plongé de nouveau l’Europe dans la guerre.

« Je tenais l’immobilité pour une répétition générale de la mort ». Sans prise de conscience des décisions à prendre et malgré des troupes combinant une expérience opérationnelle comme des compétences « grand froid » uniques en Europe, la France et son armée de Terre pourraient bien être déclassées et déclarées inaptes à un tel engagement dès la prochaine décennie, sans mise en mouvement d’ensemble. L’engagement en milieu « grand froid » à l’échelle d’une crise majeure est possible et une victoire envisageable, à la condition d’opérer un changement d’échelle dans l’équipement, l’entraînement et le soutien en milieu « grand froid » des forces terrestres, en capitalisant sur l’expertise de la 27e brigade d’infanterie de montagne. Pour s’engager dans une coalition aéroterrestre au nord du cercle polaire, les défis sont nombreux pour l’armée de Terre française : confirmation d’une réelle ambition « grand froid » portée par la mise en œuvre d’un programme global à l’image de SCORPION, équipement de la FOT avec du matériel adapté aux climats C0 et C1, acculturation et entraînement aux spécificités d’un tel engagement, et enfin, développement d’un soutien dédié, car sans une logistique adaptée, résiliente et performante, il est tout simplement impossible d’y combattre.

Enfin, la France est le seul pays en Europe disposant d’une armée d’emploi avec une spécificité « montagne » et surtout « grand froid » reconnue de niveau brigade, là où la majorité des pays occidentaux (en dehors des États-Unis) possède au mieux un régiment, mais plus généralement des forces spéciales. La France doit donc tenir un rôle moteur en Europe dans le cas d’un engagement « grand froid » pour contribuer à garantir la liberté d’action de l’Occident.