Quelle stratégie nucléaire européenne ?

Par 12 mars 2025

https://www.diploweb.com/Quelle-strategie-nucleaire-europeenne.html

*Agrégé et docteur habilité en histoire (Paris 3 Sorbonne nouvelle). Président du Cercle des amis du général Lucien Poirier (2019 – ). F. Géré a présenté l’ouvrage posthume du Général Lucien Poirier, « Éléments de stratégique ». , éd. Economica, Ministère des Armées, 2023. François Géré a consigné avec Lars Wedin, L’Homme, la Politique et la Guerre, éd. Nuvis, 2018. François Géré a publié, « La pensée stratégique française contemporaine », Paris, Economica, 2017.

Française ou européenne, la stratégie de dissuasion nucléaire n’échappe pas à une règle absolue : elle n’est pas une fin en soi mais un moyen de la politique en sorte que l’on ne saurait mettre la charrue atomique avant les bœufs politiques.

POUR éviter un unième enlisement en de vaines palabres sur une dissuasion nucléaire européenne, rappelons les principes fondamentaux de cette stratégie.

La dissuasion est un mode d’action à but négatif aussi ancien que la guerre. Visant à interdire les velléités offensives d’un adversaire, il a été pratiqué avec plus ou moins de succès en raison de son caractère aléatoire. Il repose sur le calcul des probabilités. Ordinairement si un agresseur prenait le risque de transgresser la dissuasion fondée sur des forces conventionnelles et que son entreprise tournait mal, il avait joué et perdu subissant au pire l’humiliation d’une défaite. Avec les armes nucléaires, la dissuasion revêt désormais une toute autre dimension car la probabilité d’occurrence de la riposte nucléaire comporte le risque d’une perte exorbitante, dite insupportable, dépassant la valeur de l’enjeu.

La stratégie de dissuasion nucléaire n’est pas la paix. Elle ne saurait éviter ni les conflits régionaux limités ni supprimer l’action terroriste. Elle ne peut en effet s’exercer que dans le cas d’une attaque massive, quelle qu’en soit la nature, contre les intérêts vitaux du pays attaqué.

La stratégie de dissuasion nucléaire repose sur cinq principes identifiés.

Ce « périmètre du vital » ne doit pas être défini précisément, restant à l’appréciation du chef de l’État de manière à placer le candidat agresseur dans l’incertitude. La stratégie de dissuasion nucléaire repose sur cinq principes identifiés, théorisés en France par les généraux Gallois [1] et Poirier. [2]

. Principe de crédibilité : la dissuasion nucléaire exige la création et la démonstration de capacités techniques. C’était le rôle des essais suspendus pour une durée indéterminée en 1994 et interdits par un traité (TICE).

. Principe de permanence : la SDN est assurée par le chef de l’État, seul décideur, disposant 24h/24 des codes électroniques et des moyens de transmission aux forces stratégiques aériennes en veille et aux sous-marins en patrouille.

. Principe d’incertitude : « l’effet dissuasif résulte de la combinaison d’une certitude et d’incertitudes dans le champ mental d’un candidat agresseur : certitude quant à l’existence d’un risque inacceptable… incertitudes sur les conditions exactes d’application du modèle en cas d’ouverture des hostilités. »

. Principe de suffisance : pour une puissance moyenne comme la France en quantité et en qualité ni trop, ni trop sophistiqué.

C’est ce que l’on nommait durant la Guerre froide « dissuasion du faible au fort » (le Fort était l’Union Soviétique que les dirigeants français eurent la sagesse de ne jamais nommer explicitement). Pour éviter de se lancer dans une ruineuse course aux armements, il faut et il suffit de satisfaire à deux conditions

. a. Détenir une force nucléaire invulnérable capable de riposter en cas d’agression (les sous-marin nucléaires lanceurs d’engins – SNLE – sont durablement indétectables). Il est indispensable de prévoir une redondance en cas de défaillance humaine ou technique.

. b. Avoir la capacité à traverser les défenses adverses.

L’interception à 100% n’existe pas. Le dommage reste tolérable si les charges explosives sont classiques mais si elles sont nucléaires le problème change complètement. Une salve de SNLE envoie 96 charges pouvant « vitrifier » potentiellement autant de cibles. Aucune défense ne parviendrait à les intercepter quels que soient les progrès réalisés. D’autant plus que ces têtes sont environnées de leurres, manoeuvrantes (changement de trajectoire) et furtives (faible signature radar). Cette supériorité durable de l’agression sur la protection fait donc de la SDN l’unique parade.

.Principe de proportionnalité : le volume des destructions dites « insupportables » est rapporté à la valeur de l’enjeu ; en l’occurrence l’invasion et la conquête de la France valent-elles l’anéantissement d’un ou plusieurs centres vitaux de l’agresseur ?

Dès lors que cibler ? Anticités (les hommes) ou antiforces (les armes) ? Les progrès de la précision permettent un ciblage plus fin sur des surfaces réduites. Le discours officiel affiche que la France ne vise plus les villes mais les centres de commandement des forces nucléaires et les centres politiques décisionnels. Toutefois, on relèvera que de telles cibles se situent rarement au cœur des déserts mais ont le mauvais goût de se trouver profondément enfouies au beau milieu de zones densément peuplées.

La création d’une dissuasion stratégique nucléaire européenne devra donc souscrire à l’ensemble de ces principes. Comment et avec quels aménagements ?

La valeur de l’enjeu pour l’agresseur changerait de dimension. Des intérêts vitaux de la France seule, on passerait à ceux de l’ensemble des États membres de l’Union européenne ou, à tout le moins, de ceux qui consentiraient à se joindre.

Le calcul de la proportionnalité s’en trouverait affecté se répercutant ipso facto sur le principe de suffisance. En raison de sa souplesse et de sa visibilité La composante aérienne doit-elle être développée ? En conséquence, la quantité d’armes nucléaires devra-t-elle augmenter ? Le positionnement territorial doit-il s’étendre, où et jusqu’où ?

La France pourrait-elle étendre une dissuasion nucléaire élargie aux intérêts de ses partenaires européens ? Le « parapluie » nucléaire déclaré par les dirigeants des États-Unis depuis Mc Namara, ministre de la défense de Kennedy a fait souvent l’objet d’un scepticisme sur sa crédibilité, à commencer par celui du général de Gaulle. Donald Trump expose ouvertement le caractère éminemment égoïste de l’arme nucléaire. Qui peut encore croire aujourd’hui que ce Président et ses successeurs sacrifieraient New York pour Varsovie, Berlin ou Paris ? A fortiori les citoyens des pays de l’Europe sont-ils prêts à faire dépendre leur existence de la décision du seul président français ? Qui pourrait croire qu’il sacrifierait Paris pour Tallin ? En vérité si les alliés (européens et asiatiques) ont pensé pouvoir se fier à l’engagement des États-Unis c’est en raison de la puissance grandissante des forces conventionnelles américaines capables de s’opposer efficacement à des agressions non-nucléaires.

Toute comparaison avec les États-Unis relève donc de l’absurde. Ensemble, les États de l’UE disposent-ils de 11 porte-avions ? De 14 sous-marins-nucléaires stratégiques ? Leurs marines verrouillent-elles les voies du commerce mondial ? Contrôlent-ils l’Espace ? La petite grenouille européenne n’atteindra pas l’énormité du bœuf américain. Mais serait-ce bien nécessaire dès lors que leurs gouvernements procèderaient à une évaluation objective de la menace réelle, exempte de préjugés idéologiques et d’intérêts corporatistes ?

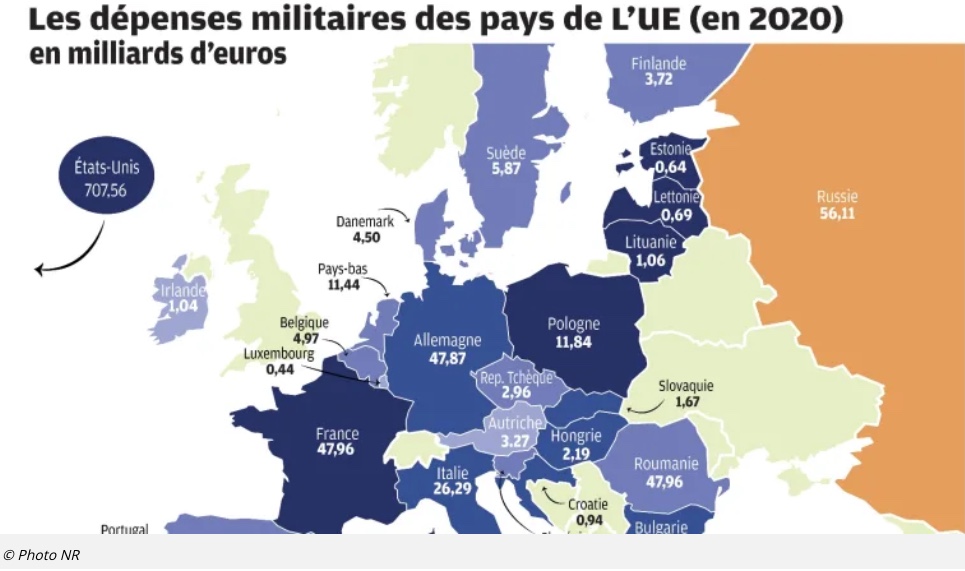

Venons-en au nerf de la dissuasion à savoir le coût : ce « partage du fardeau », tracas permanent de l’OTAN. Des États comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Pologne sont-ils disposés à payer pour l’édification d’une dissuasion nucléaire dite européenne sans pour autant disposer de l’accès à l’ultime décision ?

L’argent c’est aussi du temps.

Une stratégie nucléaire unique multi-étatique ne s’improvise pas du jour au lendemain. Oublie-t-on que certains membres de l’UE ne perçoivent pas la Russie comme une menace ; que d’autres, comme l’Autriche, sont leaders en faveur de l’interdiction des armes nucléaires ? Enfin, et ce n’est pas peu, où viendrait se loger le Royaume-Uni post-Brexit dans ce dispositif ?

Quand bien même la volonté serait forte et largement partagée, de mettre sur pied politiquement, financièrement et techniquement une dissuasion nucléaire rassemblant certains États européens cette entreprise prendra du temps, de l’ordre de plusieurs années. A quoi ressemblera la Fédération de Russie, comment aura évolué la compétition américano-chinoise d’ici cinq à dix ans ?

C’est au pied de la guerre que l’on voit le véritable allié, quand le réalisme égoïste reprend ses droits glacés.

Les déclarations (franco-allemandes, franco-britanniques) du temps de paix n’expriment souvent que de grandes illusions ou des vœux pieux qui ne coûtent rien. C’est au pied de la guerre que l’on voit le véritable allié, quand le réalisme égoïste reprend ses droits glacés. Or depuis vingt ans, à chaque crise (financière, migratoire, sanitaire – Covid- et militaire – Ukraine-) l’UE a exhibé son impréparation, sa lenteur de réaction et surtout ses divisions. La création d’une DNE crédible entre en donc en flagrante contradiction avec l’existence même de l’UE sous sa forme et son fonctionnement actuels.

Il faut donc revenir aux fondements du projet communautaire.

Ceux des pays de l’Europe qui partageraient une conception rigoureusement identique de leur situation mondiale au point de fusionner leurs intérêts vitaux auront à s’accorder sur un cadre politique durable définissant des buts communs, dans une sorte de Charte ; à se doter en conséquence d’une alliance militaire telle qu’une Société européenne de Défense aussi longtemps que jugé nécessaire ; à se garantir par une Communauté européenne de Renseignement.

Française ou européenne, la stratégie de dissuasion nucléaire n’échappe pas à une règle absolue : elle n’est pas une fin en soi mais un moyen de la politique en sorte que l’on ne saurait mettre la charrue atomique avant les bœufs politiques.

Copyright Mars 2025-Géré/Diploweb.com

Dossier géopolitique et stratégique : Le nucléaire

La bascule stratégique en cours depuis février 2025 replace la dissuasion nucléaire au coeur de la garantie de sécurité française, voire européenne.

Le nucléaire, civil et plus encore militaire, est un sujet stratégique par excellence. Raison pour laquelle il s’agit d’un tabou ? Ce dossier aide à saisir toute la mesure de la rupture stratégique amorcée en 1945. Conçu par Pierre Verluise, ce dossier du Diploweb.com vous présente plus de 30 documents de référence : études, articles, vidéos, cartes et même une émission de radio pour vous permettre de croiser des opinions d’experts.

[1] NDLR : Voir aussi Vidéo. Un stratège français d’envergure : P.-M. Gallois et le nucléaire, Diploweb.com, 2017 https://www.diploweb.com/Un-stratege-francais-d-envergure-P-M-Gallois-et-le-nucleaire.html

[2] NDLR : Voir aussi Vidéo. Lucien Poirier, stratège français de la dissuasion nucléaire, Diploweb.com, 2017 https://www.diploweb.com/Video-Lucien-Poirier-stratege-francais-de-la-dissuasion-nucleaire.html