Dans l’incroyable caverne des sous-marins nucléaires

Grand angle – Réputés invulnérables, ces monstres des mers continuent à fasciner. Reportage à Cherbourg avant l’arrivée sur les écrans, du film «Le chant du loup».

On appelle la «nef» le gigantesque atelier couvert de cinquante mètres de haut, mais n’entre pas qui veut dans cette cathédrale industrielle. C’est ici, sur le chantier d’assemblage de Naval Group, à Cherbourg (F), que s’achève, sous haute protection, la construction du sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Suffren, premier d’une série de six prévus dans le cadre du programme Barracuda, dont le coût total avoisine 9 milliards d’euros.

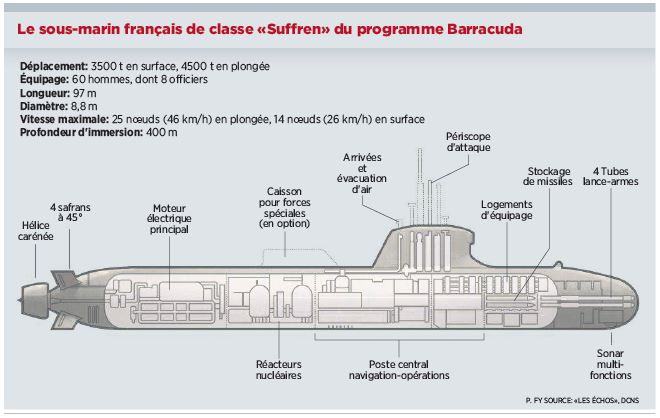

L’été prochain, le Suffren, long tube de 99 mètres (pour 8,8 mètres de diamètre) à la carapace noire et lisse, sera mis à l’eau. Des «marcheurs», sorte de mille-pattes mécanique géant sur lequel repose le submersible de 5000 tonnes, déplaceront celui-ci très lentement sur une centaine de mètres jusqu’au bassin où il sera mis à l’eau et subira une batterie de tests. Ensuite, après plusieurs mois d’essais en mer, le SNA sera remis à la marine nationale française en été 2020, avec trois ans de retard par rapport au calendrier initial.

Trois autres sous-marins de la classe Suffren – le Duguay-Trouin, le Tourville et le De Grasse – seront livrés durant la période de la loi de programmation militaire (2019-2025). Le cinquième SNA de la série, le Rubis, a été commandé en mai. Le sixième, le Casabianca, le sera cette année pour être livré en 2029. Ils devraient rester en service jusqu’en 2062.

70 jours d’autonomie

Depuis 1899, la France a construit 107 sous-marins, dont 16 nucléaires. Ces derniers ont tous été assemblés dans cette vaste nef Maxime-Laubeuf, du nom d’un illustre ingénieur naval: six sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de la classe Redoutable (en service jusqu’en 2008), quatre SNLE de la classe Le Triomphant (mis en service entre 1997 et 2008 et qui seront en activité jusqu’en 2035) et six SNA de la classe Rubis (73,6 mètres de long, 2500 tonnes). Ces derniers, entrés en phase opérationnelle entre 1983 et 1993, auront donc progressivement été remplacés par les Barracuda à l’horizon 2030. Par rapport à la génération précédente, «les nouveaux SNA iront plus vite, plus loin et plus longtemps», résume Vincent Martinot-Lagarde, le directeur du programme Barracuda.

Tandis que les océans redeviennent des espaces de confrontation entre puissances, les sous-marins demeurent une capacité clé, en raison de leur invulnérabilité, de leur autonomie et de l’armement qu’ils emportent. Leur nombre progresse d’ailleurs de 6% annuellement, notamment en Asie. Pour parer aux nouvelles menaces, les principales nations navales ont engagé la modernisation de leurs forces nucléaires sous-marines – États-Unis, Royaume-Uni, Russie, Chine – tandis que de nouveaux acteurs océaniques ont décidé de se doter de submersibles de dernière génération, comme l’Inde, le Brésil et l’Australie. Ce dernier pays a passé avec la France le «contrat du siècle», 34 milliards d’euros, pour acquérir douze Barracuda dotés de moteur diesels. «Des débouchés à l’exportation indispensables à la pérennité de nos activités», insiste Alain Morvan, le directeur du chantier Naval Group de Cherbourg.

Les nouveaux SNA seront plus furtifs et capables d’une meilleure détection sous-marine. Des mâts optroniques, ne pénétrant pas la coque, se substitueront aux traditionnels périscopes. Le système de combat a été amélioré. La «vitesse tactique», c’est-à-dire celle à laquelle les submersibles pourront naviguer tout en restant complètement discrets, sera de deux fois supérieure à celle des Rubis. La profondeur de plongée dépassera les 350 mètres et l’autonomie théorique sera d’environ septante jours (contre quarante-cinq jours pour la génération précédente), cette durée à la mer étant seulement limitée par l’emport des vivres, voire de munitions. Selon Naval Group, maître d’œuvre industriel des Barracuda, ceux-ci gagneront aussi en manœuvrabilité grâce à des barres en X, visibles à l’arrière du bateau.

Dans le grand hall d’assemblage, le Suffren est en cours d’achèvement. À la fin de novembre, les plaques recouvrant la partie supérieure de la coque n’avaient pas été mises en place et le submersible ressemblait à un opéré du cœur, raccordé à de multiples câbles et tuyaux pour le fournir en énergie. Il ne sera pleinement autonome que lorsque, une fois mis à l’eau, auront été effectuées les opérations de chargement du combustible nucléaire, dans un bassin spécial géré par la Direction générale de l’armement (DGA), maître d’ouvrage du programme Barracuda. Pas très loin du Suffren, la partie avant et la partie centrale du Duguay-Trouin sont enserrées dans des échafaudages. La partie arrière du deuxième SNA se trouve encore dans un hall attenant, de même que des sections de coque du Tourville, posées sur le sol à la verticale.

Une conception numérique

La construction est modulaire. Chaque partie du sous-marin – coque, structures, chaufferie, appareil moteur, systèmes de combat et d’exploitation du navire – est réalisée dans l’un des huit sites de Naval Group en France, avant d’être intégrée à Cherbourg. Le navire est fabriqué par tronçons, telles d’épaisses tranches qui sont ensuite mises bout à bout. Des blocs internes – réacteur, propulsion, auxiliaires – sont réalisés en atelier et leur fonctionnalité dûment vérifiée, avant d’être introduits dans la coque épaisse du sous-marin.

Ces masses de 40 tonnes reposant sur des berceaux ressemblent à des «compressions» géantes du sculpteur César, incroyables enchevêtrements de tuyaux, de pompes et de valves. Elles doivent s’intégrer au centimètre près et sont isolées de la coque par des amortisseurs pour réduire l’empreinte acoustique du sous-marin.

«Le sous-marin est l’objet le plus complexe fabriqué par l’homme. Un Barracuda est constitué de 750 000 pièces et nécessite 400 compétences», relève Alain Morvan, de Naval Group. Quelque 3500 employés travaillent sur le site, dont 2000 – parmi lesquels 500 en sous-traitance – sur les SNA. «Ces bateaux sont les premiers dont la conception a été complètement numérique», ajoute-t-il. Concentrés de haute technologie, «système naval de systèmes», les submersibles ont bénéficié des savoir-faire les plus innovants. Dans les deux salles de réalité virtuelle du site, les techniciens munis de lunettes spéciales et de pointeurs laser peuvent se déplacer dans une maquette numérique du bateau, détailler et «manipuler» chaque pièce.

Outre le soutien aux SNLE assurant la dissuasion nucléaire, la surveillance et le renseignement, particulièrement dans les zones littorales – les missions classiques des SNA – les Barracuda auront deux capacités nouvelles. D’une part, le missile de croisière naval (MdCN), armement stratégique capable de frapper des cibles à terre à une distance de 1000 kilomètres. D’autre part, un caisson situé à l’arrière du kiosque et pouvant embarquer un propulseur sous-marin et une dizaine de commandos des forces spéciales.

Deux équipages de 63 personnes (contre 70 pour les Rubis) se succéderont à bord. Le premier sera complet cet été. Mais un noyau de sous-mariniers expérimentés a déjà été constitué. Ils accompagnent le chantier et s’entraînent. Grâce à un niveau d’automatisation inédit, toutes les installations du bateau pourront être pilotées à partir de deux pupitres seulement.

«Quatre personnes sont nécessaires, là où il en fallait quinze auparavant», explique Vincent Martinot-Lagarde. Par ailleurs, les conditions de vie à bord ont été améliorées (chambres, sanitaires…) et la mixité prise en compte. Des femmes, déjà présentes en petit nombre dans les SNLE, rejoindront les équipages des SNA nouvelle génération.

@Le Figaro (24 Heures) Créé: 16.02.2019, 12h22