Comment finir la guerre en Ukraine ? Que faire avec la Russie ? Des questions qui mêlent les dimensions politiques, diplomatiques et militaires. Dans un récent entretien au Figaro, Nicolas Sarkozy a esquissé quelques idées qui ont déplu et qui ont suscité de nombreuses controverses.

L’absence de structuration intellectuelle de notre classe politique, qui ne sait plus que gouverner la France au doigt mouillé et verse dans ce « en même temps » qui semble avoir frappé déjà deux générations de responsables, laisse nos compatriotes désemparés. Les interventions et l’essai publié chez Fayard par l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, Le temps des combats, ne risquent pas de ramener les électeurs aux urnes même si la volée de bois vert que lui valent ses prises de position est en partie, mais en partie seulement, injustifiée.

J’avais moi-même, dès le lendemain de son entrée à l’Élysée, publié un peu amène essai [1] sur ce que nous disait du bonhomme un très puéril philo-américanisme dû à son inconnaissance manifeste des États-Unis. Sur ce point Nicolas Sarkozy est resté le même et affiche toujours son incompréhension des Américains. Ainsi lorsque, tout en justifiant sa décision solitaire de réintégrer le commandement OTAN, il dénonce les prétentions américaines de vassalisation de la France, montrant qu’il n’a toujours pas compris la puissance d’étouffement d’une nation qui se prétend impériale et qui met tous ses moyens au service de ses règles et de ses normes, et l’illusion de tous ceux qui croient pouvoir les amender de l’intérieur. Sarkozy relève que les Américains ne respectent que ceux qui leur bottent le cul ; c’est exact, mais pour cela il faut être dehors, pas dedans, et méditer l’aphorisme d’Henry Kissinger : « It may be dangerous to be America’s ennemy. But to be America’s friend is fatal. »

Sarko-le-Moscoutaire ?

Mais c’est sur la guerre russo-ukrainienne que Nicolas Sarkozy produit un surprenant salmigondis de truismes et de poncifs au milieu duquel percent toutefois quelques vrais morceaux de réflexion stratégique, malheureusement neutralisés par un narcissisme qu’on espère surjoué. Ainsi, s’attribuer le mérite d’avoir arrêté les chars aux portes de Tbilissi a dû faire rigoler les généraux russes : depuis Budapest il ne saurait être question pour eux de procéder autrement que par investissement des grandes villes, au sens où l’entend la poliorcétique, mais certainement pas d’y combattre surtout à l’heure du smartphone et des réseaux sociaux. La marche interrompue sur Tbilissi comme le leurre de Kiev doivent davantage à cet impératif qu’à l’entregent d’un ancien président français.

Pour le reste, Sarkozy fonde en grande partie son discours – il le dit en 2009, en 2014, il le répète en 2023 – sur le postulat branlant que les Russes ont déjà fort à faire à peupler l’immense Sibérie pour ne pas se perdre dans d’improbables conquêtes territoriales. Il répète surtout des pans entiers du narratif du Kremlin comme, en 2014, de mettre au compte d’une soirée de beuverie le rattachement de la Crimée par Khrouchtchev. Sarkozy est allé chercher sa baffe même si, parmi les bordées d’insultes picrocholines toutes plus ridicules et pitoyables, d’autres reproches sont totalement déplacés. Il s’est ainsi opposé à juste titre dès 2008 à l’intégration de l’Ukraine et de la Géorgie dans l’OTAN. Il a validé en 2011 la construction et la vente à la marine russe des deux porte-hélicoptères classe Mistral – L’Obs avait alors fait sa Une sous le titre « Sarko le Russe » – et en 2014 a dénoncé l’annulation précipitée et subreptice de ce contrat par un François Hollande apeuré des froncements de sourcil polonais, navires qui auraient été utiles aux Russes lors de la guerre contre Daech. Mais ces légitimes positions se télescopent avec un évident tropisme dont l’expression emblématique reste en 2010 l’érection, incongrue, en bord de Seine à Paris, d’une basilique orthodoxe qu’il m’a toujours plu de nommer « Notre-Dame-de-Poutine ».

Il y aurait également des accointances financières. On sait depuis certain dossier libyen l’éthique à géométrie variable de l’ancien président de la République, mais on n’avait pas beaucoup lu ses dénonciateurs sur ce même thème lorsque, tandis qu’une presse internationale étonnée en relevait la concomitance, la réintégration de la France dans l’OTAN avait été exactement contemporaine de la nomination d’Olivier Sarkozy, demi-frère, à un poste dirigeant du groupe Carlyle, pilier du complexe militaro-industriel washingtonien. Il y aurait donc des amitiés continentales suspectes par principe, mais d’autres, océanes, acceptables parce que partagées ? Il est vrai que la paille des réseaux Poutine est beaucoup plus amusante à dénoncer que la poutre d’une emprise américaine désormais bien documentée sur nos élites, nos médias et jusqu’à nos quartiers de banlieue.

Le retour de la SFIO

Car le chœur vertueux des pleureuses qui accusent Nicolas Sarkozy alors qu’elles nous ont enferrés dans l’impasse ukrainienne avec cette sérénité dans l’incompétence qui force le respect, comme disait Pierre Desproges, est bien en peine de justifier pourquoi nous avons basculé d’un soutien à l’Ukraine au projet d’abattre la Russie, et d’où lui vient cette haine étalée pour son histoire et sa culture.

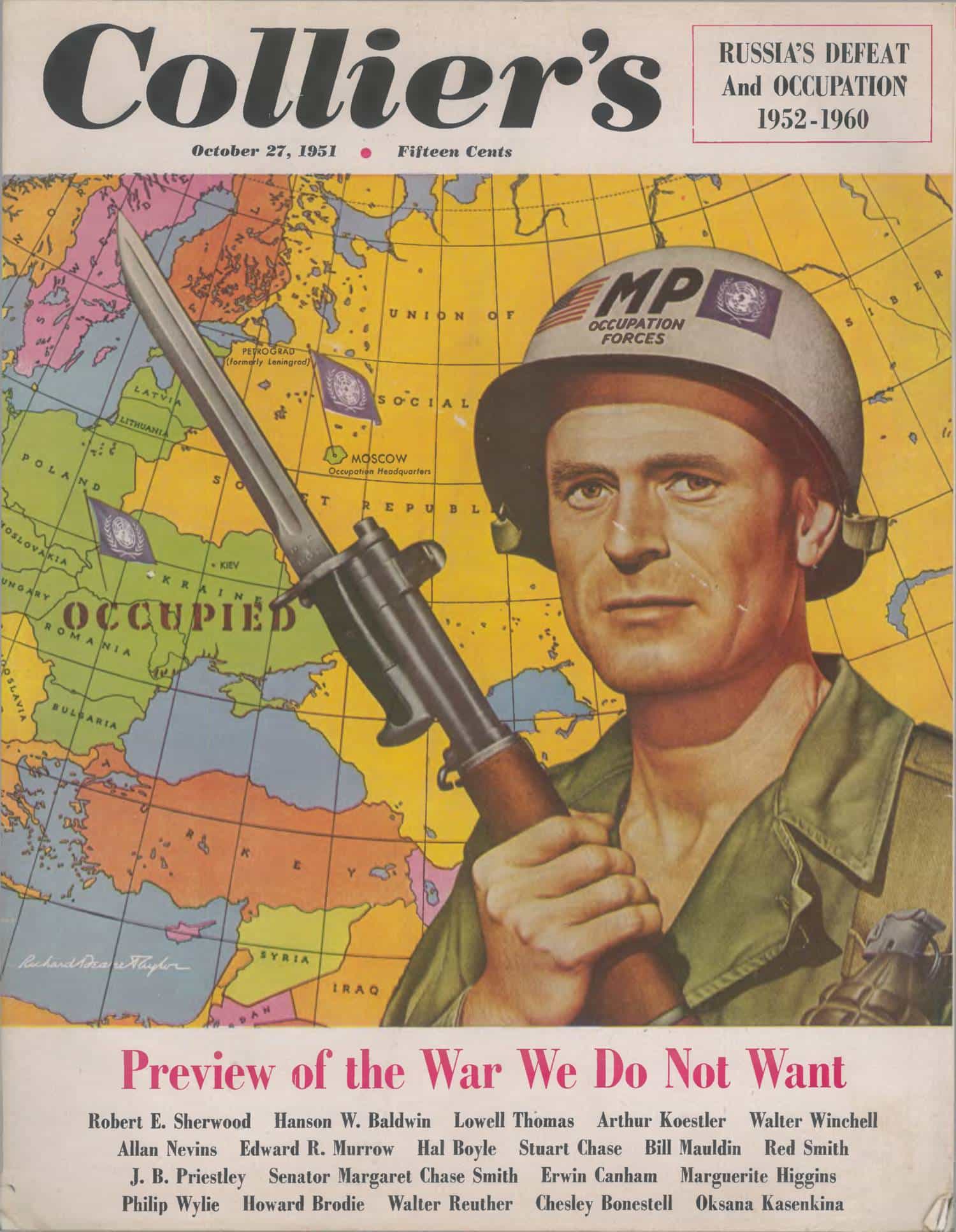

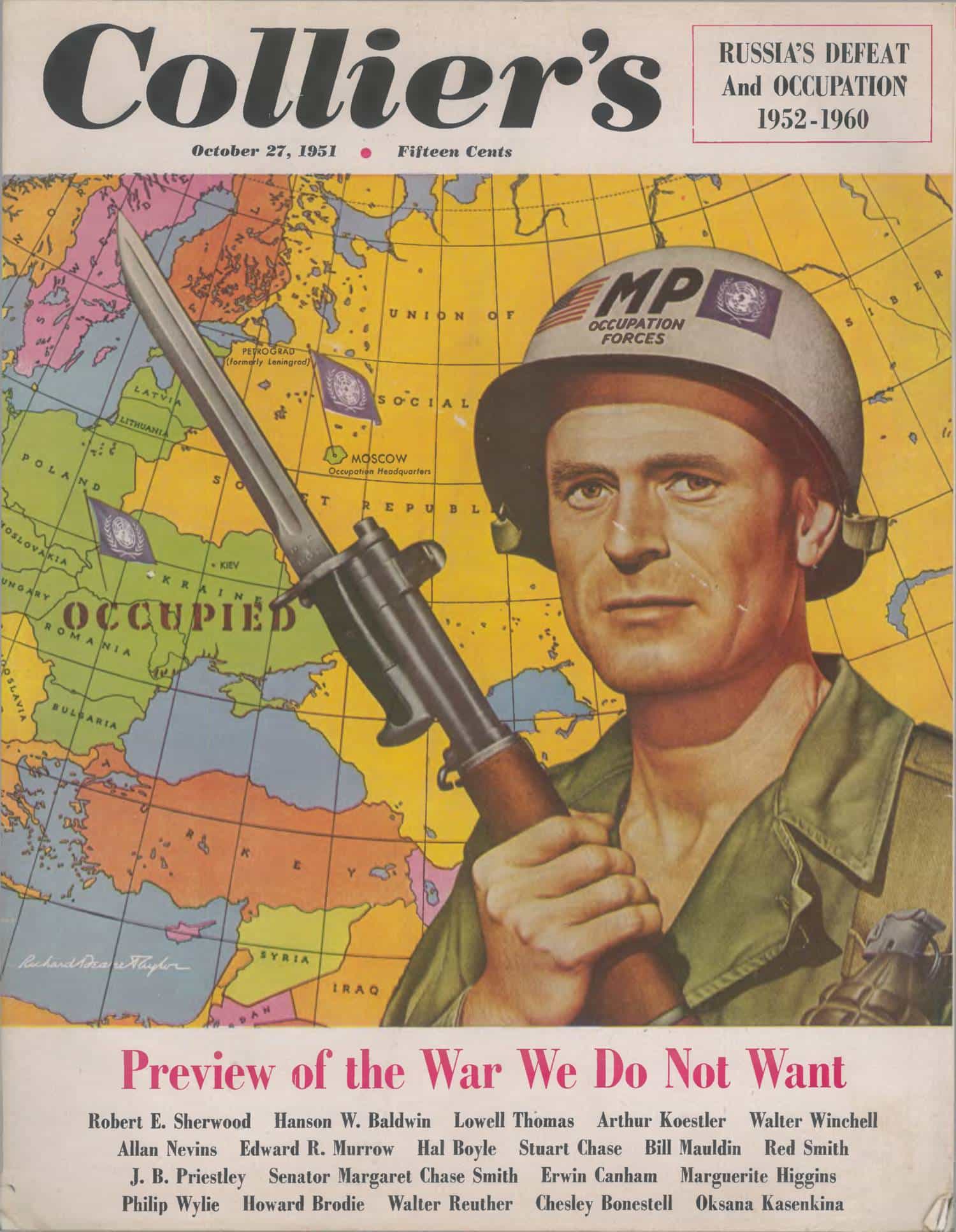

J’ai sous les yeux un numéro du magazine américain Collier’s daté du 27 octobre 1951 qui raconte la chute prochaine de l’URSS et la fin du communisme au lendemain d’une troisième guerre mondiale allant de 1952 à 1955. Cette Russia’s Defeat and Occupation est illustrée en couverture par une carte de la partie européenne de ce qui était l’URSS, montrant l’Ukraine occupée avec Moscou comme siège des forces des Nations Unies, et un mâle GI portant le casque blanc aux doubles couleurs onusiennes et étatsuniennes. Cette unwanted war, qui commence par un nouveau Sarajevo (l’assassinat de Tito), est narrée dans ses moindres détails, avec force illustrations, statistiques, cartes et graphiques qui font de ce numéro – plus d’une centaine de pages grand format sur quatre colonnes et en petits caractères – tout à la fois un captivant roman de fiction et un remarquable essai politique [2]. C’est très amusant avec les publicités de l’époque vantant le bonheur d’être américain ; ça l’est beaucoup moins en 2023 sous la plume de nos intellectuels de bac à sable, avec leurs délires eschatologiques et leurs projections dystopiques copié-collé des mauvais comics des années cinquante [3]. À croire à les lire que le temps a suspendu son vol, que l’URSS existe toujours et qu’il s’agit de faire enfin cette guerre contre le péril rouge dont les généraux du Pentagone ont naguère été privés par Truman ou Kennedy.

Pourtant nombreux ont été, on le sait, mais il faut le redire, les avertissements des diplomates anglo-saxons depuis 1994 sur le danger de pousser l’OTAN jusqu’aux frontières de la Moscovie [4]. Côté français signalons l’intervention en 1997 de l’ancien premier ministre Michel Rocard qui s’étonnait de l’absence de débat en France alors que les Russes avaient déjà très officiellement averti : « Il est difficile de contester radicalement leur argumentation : quelles que soient nos arrière-pensées, elle est objectivement exacte [5] ». S’il ne s’agit pas de se faire le petit télégraphiste de la Russie, on peut la comprendre. C’est ce que semble avoir tenté l’actuel président de la République.

Le ravissement d’Emmanuel M*

Nicolas Sarkozy a dit dans un entretien au Figaro publié le 16 août : « Macron s’est fait mener par le bout du nez ». L’extraordinaire est qu’il l’a été successivement par les deux parties. Souvenez-vous : Poutine lui avait pourtant tendu une énorme perche le 7 février 2022 lors de sa visite au Kremlin, quinze jours avant l’invasion, sans rencontrer d’écho [6]. Que de temps déjà alors perdu depuis l’annonce de l’invasion à l’issue de la réunion du 21 décembre 2021 au Kremlin durant laquelle Poutine, devant la fin de non-recevoir de l’OTAN d’ouvrir des discussions sur la sécurité en Europe, avait dit : « On est sur le pas de notre porte, nous ne pouvons pas reculer, nous allons prendre des mesures militaires et techniques adéquates de représailles » !

Il fallut attendre l’automne 2022 pour qu’Emmanuel Macron réagisse. Sa position, la position de la France, tournait alors autour de deux axes : pas de garantie nucléaire étendue aux pays de l’ex-Europe de l’Est même en cas de confrontation directe avec la Russie, et refus réitéré d’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN qui « serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel » (21 décembre 2022). Et puis vinrent les sommets de Munich du 17 février et de Vilnius du 11 juillet 2023. Depuis, la France n’émet plus qu’un aimable gazouillis de caniche complaisant aux injonctions de Bruxelles et aligné sur les caprices du Grand-Duché de Varsovie. Politique totalement à contretemps puisque, sur le terrain, rien ne se passe comme les « experts » de plateaux TV nous l’avaient annoncé.

L’OTAN, machine à perdre

Un professeur britannique d’Oxford, avec qui j’avais naguère de longues discussions lors d’une summer session à l’Université de Berkeley en Californie, qui pestait contre Louis XVI d’avoir interféré dans une affaire coloniale anglaise et accouché d’une aberration historique (les États-Unis), m’avait un jour fait remarquer que la seule guerre que les Américains aient jamais gagnée sans l’aide d’alliés était leur Civil War (de Sécession pour nous). C’était après le Viêt Nam, mais avant l’Irak et l’Afghanistan. La guerre d’Ukraine, pour autant que le Pentagone l’a prise en main via l’OTAN, risque de s’ajouter à la liste des défaites, et cette fois-ci même avec des alliés.

« L’OTAN est la plus grosse concentration de bullshit jobs de la planète où on déblatère, on papote et on vapote à la cafeteria, où la réunionnite et la visioconférence font davantage de ravages qu’un virus chinois. C’est le clone de l’armée américaine avec son gaspillage à tous les étages, sa gabegie comptable, sa sous-productivité chronique, ses services hypertrophiés et redondants et sa logistique cyclopéenne qui réduisent à la portion congrue les unités combattantes [7]. » On ne pourra que se replonger dans l’ironie cruelle de Winston Churchill lorsqu’il évoquait le fiasco américain d’Anzio en 1944, daubant lui aussi comme seul un sujet de Sa Majesté sait le faire – surtout s’il est lui-même à moitié américain – sur cette armée grasse et impotente, structurée pyramidalement et fonctionnant aux ordres comme la prussienne mais sans le Grand Frédéric, essentiellement composés de chauffeurs, de mécaniciens, de brancardiers et d’états-majors. Quatre-vingts ans plus tard, le constat est toujours le même [8], et on aimerait la même lucidité de la part de nos Armées [9].

On semble encore ignorer à l’OTAN que les chars ne servent pas à percer un front, qu’ils y ont toujours échoué et qu’ils ne doivent être utilisés, pour citer Marc Bloch, qu’à taper dans du mou. L’échec ukrainien est écrit dans des conceptions héritées de la bataille conduite du regretté Maurice Gamelin – les commentaires vespéraux de nos chaînes d’info constituant des remakes de « la tenaille » en forêt de Machecoul dans la 7e Compagnie. L’inconséquente otanisation de nos Armées explique également en grande partie leur débâcle au Sahel, anticipée et annoncée pour cette même raison [10].

Il est vrai qu’en face les Russes n’ont pas davantage évolué, et leur peu d’appétence pour la blitzkrieg comme pour la guerre de rues leur a causé une cruelle désillusion. Aussi font-ils désormais ce qu’ils ont toujours su faire et bien : de la défense en profondeur. Salauds de Russes ! Mais pourquoi les Leopard réussiraient-ils là où les panzers ont naguère échoué ? La reconquête des territoires perdus est illusoire, et plus personne n’y croit en dehors des plateaux de LCI et des éditoriaux de Libération. Alors maintenant, on fait quoi ?

Sortir du piège

Il faut revenir au bon sens et à la raison, au temps des Metternich, des Rathenau et des Kissinger, lorsque la diplomatie n’était pas abandonnée à des cabinets de consultants moins cortiqués qu’une influenceuse exilée à Dubaï. Mais il ne saurait s’agir, et c’est là l’erreur répétée de Sarkozy, de neutralité de l’Ukraine ni surtout de redécoupage de ses frontières, l’Europe a chèrement payé ses erreurs dans l’ex-Yougoslavie. D’un côté l’Ukraine n’a aucune vocation, quoiqu’elle le prétende, à intégrer l’OTAN. Ce n’est d’ailleurs pas à elle, mais à l’Organisation, dont la France puissance nucléaire continentale est un des membres fondateurs, de décider si l’affectio societatis de 1949 est compatible avec cette intégration, autrement dit s’il est toujours de son intérêt à elle, OTAN, d’aller au contact des armées russes, quitte à se déjuger de ses récentes proclamations. Mais de l’autre l’Ukraine n’a pas pour autant à être soumise au déterminisme historico-géographique que lui assigne Sarkozy en lui imposant un statut de neutralité, et en faire un bantoustan aux marches de l’Europe, mais qu’on comprend dans l’orbite russe, même s’il a raison lorsqu’il écrit que « les pays ne changent pas d’adresse ».

Quant à un redécoupage territorial, la répartition des dépouilles entre les deux blocs militaires les mettrait au contact, ce qu’il faut précisément éviter. C’est la constitution d’un glacis stratégique qui est la seule porte de sortie [11], qui ne préjugera en rien du maintien des armées nationales des États qui s’y trouveront, ni de leurs alliances diplomatiques et commerciales respectives.

Il faut ramener ce conflit à sa seule controverse militaire, ne pas chercher à faire du global ni du complexe pour immanquablement s’y perdre, et exclure la question de l’entrée de l’Ukraine dans l’UE qui se fera éventuellement à son heure et dont on ne voit pas, au nom de son intérêt bien compris, pourquoi la Russie continuerait à y objecter. Que faire alors de ce couplage OTAN/UE qui est gravé dans le marbre des textes européens, et qui avait en grande partie motivé le refus des Français de voter le projet de texte constitutionnel lors du référendum de 2005 ? Il faut le faire sauter, n’en déplaise à cet ancien président de la République qui nous l’avait imposé, passant en force aux Congrès à Versailles pour faire ratifier le Traité de Lisbonne, mais dont la mémoire sur cet épisode semble bien sélective.

La lettre du Kremlin

Il faut surtout penser français, ce que personne ne semble faire depuis le début de la guerre. En janvier dernier, la Rand a publié un dossier envisageant plusieurs hypothèses de développement du conflit, et à chaque fois les avantages et les inconvénients pour les seuls États-Unis, résumés dans des tableaux titrés : « Potential Benefits/Costs… for the United States » [12]. On ne saurait mieux exprimer ce qui leur importe que la conclusion : « to start a process that could bring this war to a negotiated end in a time frame that would serve U.S. interests ». Pourquoi la France n’en fait-elle pas autant et n’exprime-t-elle pas ses propres intérêts stratégiques ? Par solidarité avec ses partenaires atlantiques et européens qui la paient si bien en retour ? Par surdimensionnement de ses obligations otaniennes alors que, contrairement à ce qu’écrit Sarkozy qui s’illusionne comme beaucoup sur un engagement américain, l’Article 5 n’impose nullement une aide militaire directe au soutien du pays agressé, sinon jamais le Sénat de Washington n’aurait ratifié le Traité de 1949 ?

On signalera au passage que, sur la page du site de l’OTAN consacrée à la Résolution 239 dite Vandenberg, votée en 1948 par le Sénat américain aux fins de permettre la signature du Traité, il est indiqué dans la version française (mise à jour d’octobre 2009) qu’un des objectifs est « la signature d’accords mettant des forces armées à la disposition des États-Unis » (pour United Nations dans le texte anglais voté). Lapsus scriptae on ne peut plus lacanien. Sarkozy n’a décidément rien compris à l’Amérique alors qu’il suffit de la lire.

Et à la Russie ? S’il voulait se rendre utile, il prendrait l’avion de Moscou et arracherait à son « ami » Poutine un engagement de se retirer militairement et nucléairement de Kaliningrad, de Biélorussie et de Crimée en échange d’un retrait de l’OTAN de Finlande, des États baltes et de l’abandon de l’intégration de l’Ukraine et de la Géorgie. Il ne le fera pas, pas plus qu’Emmanuel Macron qui, depuis Munich, se terre, se tait et abdique son devoir de chef de l’Etat de la plus vieille nation du continent. Mais qu’attendre d’autre d’un Young Leader claquemuré dans le monde merveilleux de McKinsey ?

Notes

[1] Sarko l’Américain, Les Pérégrines (ex Bourin Editeur), 2007. On relira tout particulièrement le chapitre intitulé « Les paradoxes de Nicolas ».

[2] Après une narration cinématographique de la guerre atomique, le retournement se fait non seulement par un sursaut militaire occidental, mais par l’effondrement du régime, la rébellion du Goulag et le soulèvement de la population russe.

[3] L’éditorial d’introduction de Collier’s résumait ainsi son propos : « To warn the evil masters of the Russian people that their conspiracy to enslave humanity is the dark, downhill road to World War III ; to sound a powerful call for reason and understanding between the peoples of East and West – before it’s too late ; to demonstrate that if the war we do not want is forced upon us, we will win » . Pour retrouver presque mot à mot la même rhétorique, voir par exemple Bernard Guetta, « Contre Vladimir Poutine, la realpolitik », Libération, 29 novembre 2022, ou Bruno Tertrais, « La chute de la Maison Russie », Institut Montaigne, 13 décembre 2022.

[4] William Perry (secrétaire américain à la Défense) dès 1996, Jack Matlock (ambassadeur américain en URSS) un an plus tard, George Kennan en 1998, Bill Burns (directeur de la CIA) en 2008, Paul Keating et Malcolm Fraser (Premiers ministres australiens) en 1997 et 2014, Roderic Lyne (ambassadeur britannique en Russie) cette même année, Henry Kissinger en 2014, John Mearsheimer et Robert Gates (ancien secrétaire américain à la Défense) en 2015.

[5] « OTAN : danger », L’Express, 13 mars 1997, et Le Monde, 19 avril 1997.

[6] Voir la nouvelle préface à l’édition poche de Jean-Pierre Dupuy, La guerre qui ne peut pas avoir lieu. Essai de métaphysique nucléaire, Points Essais, 2019. Également Le Cadet n° 88, « Le retour de Folamour », in La Vigie, 12 février 2022.

[7] J-Ph. Immarigeon, « OTAN » in Abécédaire du souverainisme, Front Populaire, Hors-Série n° 1, 2020.

[8] « Command and performance has regressed, largely as a result of our headquarters incorporating american military information technology as well as replicating american headquarters structures and manning. » Eitan Shamir, Transforming Command, Stanford University Press, 2011, cité dans « Mission Command : The Fall of Strategic Corporal & Rise of the Tactical Minister », article du 23 avril 2017 non signé sur le site Wavell Room. « We have employed increased quantities of manpower, technology and process to try and make sense of the exponentially increasing volumes of information piped into an increasingly static headquarters. These bloated headquarters have bred a culture of over planning and control. The information technology revolution has allowed ministers and UK based senior officers to directly reach down to the tactical level in distant operational theatres, creating an expanded bureaucracy with a function of identifying and mitigating risk that has not receded. ».

[9] Un officier s’y est naguère essayé dans les colonnes de la Revue Défense Nationale : Colonel François-Régis Legrier, « La bataille d’Hajin : victoire tactique, défaite stratégique ? », RDN n° 817, février 2019.

[10] Voir de l’auteur, « La Guerre des Français », RDN n° 777, février 2015, en ligne sur Cairn, et les travaux de Michael Shurkin dont France’s war in Mali : Lessons for an expeditionnary army, publié par la Rand à l’automne 2014 et commenté dans l’article précité.

[11] Voir la carte illustrant mon précédent article, « L’impasse ukrainienne », Conflits, 28 mai 2023.

[12] Samuel Charap & Miranda Priebe, Avoiding a Long War. U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict, Rand Corporation, janvier 2023.