Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol. Introduction

Par 4 avril 2024

https://www.diploweb.com/Introduction.html

Laurent Chamontin (1964-2020), était diplômé de l’École Polytechnique. Il a vécu et voyagé dans le monde russe. Il est l’auteur de « L’empire sans limites – pouvoir et société dans le monde russe » (préface d’isabelle Facon – Éditions de l’Aube – 2014), et de « Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol », éditions Diploweb 2016.

Longtemps avant la relance de la guerre d’agression russe le 24 février 2022, Laurent Chamontin (1964-2020) a vu juste sur la Russie de Poutine et ses ambitions impériales à l’encontre de l’Ukraine. Il fait partie des quelques experts qui ont mis à disposition des faits à considérer et des analyses à intégrer pour ne pas être surpris. En accès gratuit, le Diploweb a publié dès août 2016 son ouvrage « Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol ». L. Chamontin alertait non seulement sur les visions impériales de Moscou mais aussi sur les dangers de la désinformation russe, (Cf. Chapitre 6. « La guerre de l’information à la russe, et comment s’en défendre »). Créé en 2021, le Service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum) ne cesse depuis de mettre à jour des actions de désinformation russes à l’encontre de la France. Chapitre par chapitre, la publication numérique de l’ouvrage de L. Chamontin a été achevée en février 2017 par le chapitre « Le rôle crucial de l’Europe dans la résolution de la crise ukrainienne ». Après la publication numérique gratuite, le Diploweb en assuré la publication aux formats Kindle et livre papier, par Amazon. Sous ces trois formats, le livre « Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol » a reçu un bel accueil. Ce dont témoigne d’ailleurs en creux sur Amazon la hargne de quelques trolls pro-russes aux commentaires pathétiques, hommages involontaires à la pertinence d’une pensée critique argumentée et toujours nuancée. Ce qui les gêne, c’est la mise à disposition d’éléments de connaissance qui réduisent l’efficacité de leurs manipulations mentales.

Laurent Chamontin est décédé le 15 avril 2020 de la combinaison d’un cancer et du Covid-19. Il nous manque humainement et intellectuellement tant sa lucidité aurait été la bienvenue pour éclairer la relance de la guerre russe en Ukraine. Cette dernière exerce des effets de long terme sur la reconfiguration stratégique de l’Europe géographique. C’est pourquoi il est utile de (re)lire un auteur qui avait su en distinguer les signes annonciateurs. La grâce de l’écriture et les possibilités de la publication internet permettent de remettre en avant son analyse contextualisée, puisque chaque page HTML porte en pied la date de publication initiale. Chacun saura trouver dans ces lignes rédigées en 2016 des réflexions pour aujourd’hui.

Entrée en matière :

Les occasions perdues

ou un scénario fictif pour les évènements d’Ukraine

« Quelle connerie la guerre » (Jacques Prévert)

« LE 22 février 2014, la fuite de Viktor Yanoukovitch consacra le succès de la révolution ukrainienne, et le début d’une période d’extrême tension entre d’une part la Russie, et d’autre part l’Ukraine et ses alliés occidentaux. Ce qui servit de détonateur fut l’abrogation, lancée dans la précipitation le 23 février par le parlement de Kiev, de la loi de 2012, selon laquelle le russe pouvait devenir langue d’État à égalité de statut avec l’ukrainien, dans les régions qui en faisaient la demande.

À peine rentré des Jeux Olympiques de Sotchi, Vladimir Poutine prit tout son monde à froid : il annonça la mise en état d’alerte nucléaire immédiate de l’armée russe, ainsi que le déploiement des troupes stationnées en Crimée autour des installations militaires ukrainiennes de la péninsule.

Cette annonce décupla l’activité des partisans locaux du Kremlin, qui menaient déjà la vie dure aux activistes de l’Euromaïdan ; elle provoqua une vague d’enthousiasme nationaliste en Russie, et s’accompagna bientôt, les satellites de l’OTAN en témoignaient, d’un impressionnant déploiement de forces russes le long de la frontière, du côté de Donetsk et de Kharkiv.

Inutile de préciser qu’un tel coup de théâtre provoqua une forte commotion en Occident. À peine rentrés de Kiev après l’accord avorté du 22 février, les diplomates durent se remettre au travail pour essayer de ramener à la raison un Vladimir Poutine nullement pressé de leur ouvrir la porte. Le dirigeant russe ferrailla longtemps pour négocier exclusivement avec les États-Unis, ce dont ne voulaient ni les Européens ni les Américains. Ces derniers, de fait, étaient peu pressés de revenir jouer les premiers rôles sur un théâtre qu’ils considéraient devoir laisser à leurs partenaires de Paris, Berlin et Varsovie, ainsi bien sûr qu’au gouvernement de Kiev.

De guerre lasse, le 31 mars, on finit par donner une satisfaction de façade à cette exigence, ce qui permit à Vladimir Poutine d’engranger un gain de prestige supplémentaire auprès du public russe. Les Américains s’arrangèrent cependant pour ramener assez rapidement les Européens dans le jeu, en faisant valoir qu’ils seraient forcément partie prenante dans toute solution négociée.

Il fallut encore plus de six mois, ponctués par des affrontements larvés dans le Donbass et en Crimée – derrière lesquels il n’était pas difficile de voir la patte des services secrets russes, pour parvenir à une réduction des tensions et à un accord-cadre. Celui-ci fut finalement signé le 15 janvier suivant par le président ukrainien fraîchement élu, ainsi que par ses homologues de Russie, des États-Unis, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et de Pologne.

Ce texte réaffirmait le principe d’intangibilité des frontières de l’Ukraine contenu dans le mémorandum de Budapest de 1994, et stipulait explicitement que l’Ukraine demeurerait en dehors de l’OTAN, sa sécurité étant garantie par l’ensemble des puissances signataires. Il reconduisait de plus l’accord russo-ukrainien de 2010 qui accordait à la Russie la jouissance moyennant loyer de la base navale de Sébastopol jusqu’en 2042. Un référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie fut décidé pour 2024, sous la supervision de l’OSCE [1] et de l’ONU, cependant que l’abrogation de la loi conférant au russe le statut de langue d’État dans certaines régions était confirmée.

Sur le plan économique, l’accord d’association avec l’Union européenne fut maintenu dans son principe, mais un aménagement substantiel fut réalisé de manière à prendre en compte les intérêts particuliers de la Russie sur le marché ukrainien. Ce n’était pas là cependant l’innovation majeure : il fut également décidé, de manière à accélérer la modernisation des deux pays, de définir des zones économiques spéciales sur le modèle chinois dans les régions de Lviv, Odessa pour l’Ukraine, de Kaliningrad et Saint-Pétersbourg pour la Russie, où les grandes entreprises seraient invitées à venir s’installer à des conditions avantageuses, avec un fort support des institutions financières internationales.

Au bout de quelques années, la lutte contre la corruption menée avec vigueur par le gouvernement de Kiev (dont Vladimir Poutine s’arrangea pour copier les dispositions les plus efficaces, sans avoir l’air d’y toucher) ainsi que le succès des zones économiques spéciales avaient créé les conditions d’un décollage économique dont chacun des deux pays était clairement bénéficiaire. »

Ce scénario, s’il s’était réalisé, aurait évité à l’Ukraine une guerre qui a fait à ce jour [2] près de 10 000 victimes et plus de 2 millions de réfugiés [3].

Il aurait également permis de faire l’économie d’une déstabilisation de grande ampleur, dont la contribution à la récession qui frappe la Russie comme l’Ukraine ne fait pas de doute. +0,2 % et – 6,5 % respectivement en 2014, – 3,8 % et – 9 % en 2015 : la part dans ces chiffres consternants des sanctions réciproques, des destructions, de la fuite des capitaux et des cerveaux, plus généralement d’une perte générale de confiance, est sans conteste prépondérante par rapport à des facteurs extérieurs comme la chute du prix des hydrocarbures.

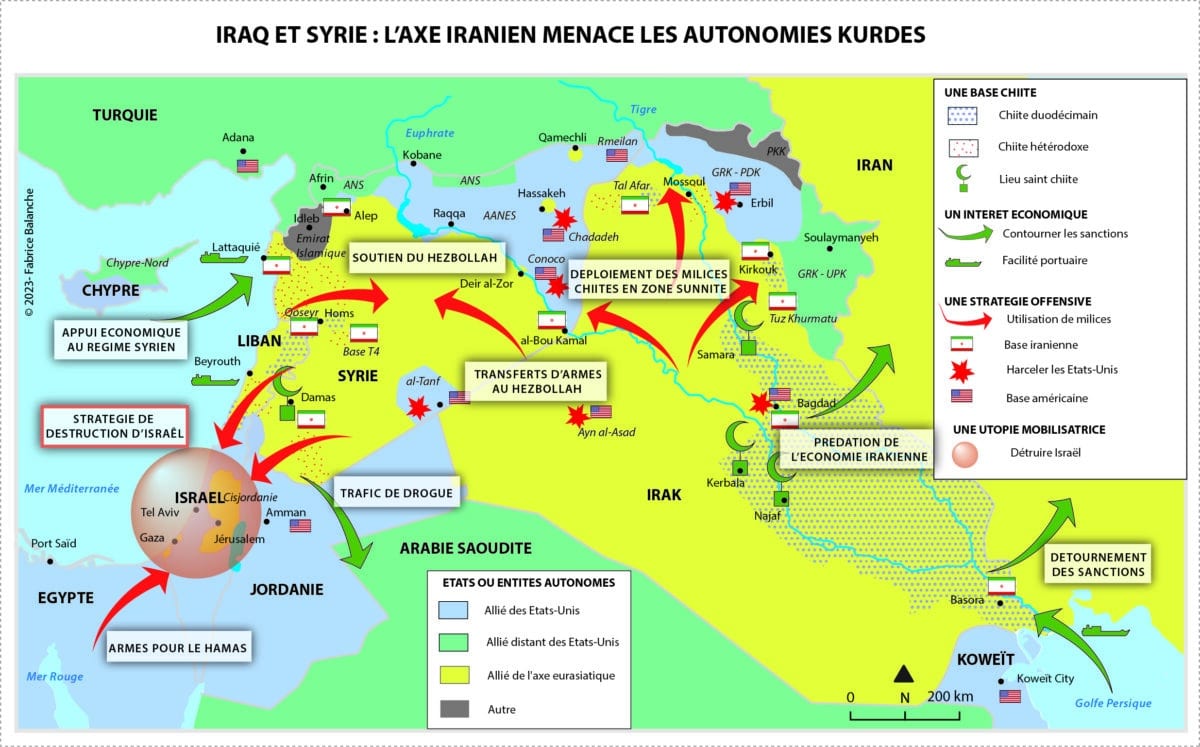

Ce scénario aurait enfin débouché – c’est un point important pour l’ensemble de l’Europe, pas seulement pour les voisins de la Russie – sur la stabilisation de la frontière orientale de notre continent, lequel se retrouve aujourd’hui confronté à une crise généralisée du Maghreb au Machrek, alors même que son système de sécurité collective est violemment remis en cause à l’Est.

Il restera à jamais une fiction, l’Histoire ayant hélas choisi un autre chemin. Comprendre les logiques qui nous ont écarté de cette voie de bon sens : tel est le propos de cet ouvrage, d’autant plus nécessaire que les logiques en question continuent d’œuvrer jusqu’à aujourd’hui, et à entraver une saine perception des choses.

Il nous faudra pour cela dégager de la route quelques blocs abandonnés là par la fureur de l’affrontement idéologique, qui gênent plus qu’ils ne la favorisent la compréhension d’une situation inédite – et inquiétante à bien des égards.

Passons rapidement en revue les plus imposants d’entre eux, en guise d’introduction, avant d’y revenir plus en détail.

Premier cliché pour le moins malheureux, la référence à une nouvelle Guerre froide offre l’image rassurante d’un affrontement perçu a posteriori comme codifié et balisé – ce qu’il était loin d’être au moment de la crise des missiles de Cuba.

Elle présente par ailleurs plusieurs avantages, pour une Russie qui, à la recherche de son statut perdu, entretient volontiers la confusion entre puissance et capacité de nuisance : d’abord, de maintenir l’illusion d’une parité renouvelée avec les États-Unis, et ensuite, de nier implicitement l’existence de l’Ukraine comme acteur autonome du jeu international. Cependant l’Histoire ne repasse jamais deux fois les mêmes plats, et cette référence, comme nous le verrons, est de peu d’utilité pour la compréhension d’un contexte encore une fois inédit sur les plans stratégique, diplomatique et idéologique.

L’assimilation de Vladimir Poutine à Adolf Hitler peut trouver quant à elle quelque argument dans un révisionnisme russe mis en pleine lumière par l’annexion de la Crimée. Elle offre à ses adversaires un procédé commode de diabolisation, mais détourne l’attention de plusieurs points essentiels : à la différence de l’Allemagne des années trente et, en dépit de la déstabilisation de l’Ukraine, la Russie reste jusqu’à nouvel ordre un membre à part entière du système international. Par ailleurs, aussi autoritaire qu’elle soit devenue aujourd’hui, elle ne présente pas pour autant les caractéristiques des grands systèmes totalitaires du XXe siècle, malgré la résurgence bien visible de quelques formes héritées du stalinisme, qui révèle en fait la nostalgie de la puissance perdue comme la persistance sur le long terme des méthodes des services secrets.

Un livre également édité par Diploweb.com via Amazon, format papier et format Kindle

Laurent Chamontin, « Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol », éditions Diploweb 2016. Un classique également disponible sur Amazon format papier et format Kindle

Extrait de la 4e de couverture

La propagande lui assurait que son quartier était bombardé par les forces ukrainiennes, mais elle voyait bien que les tirs venaient des batteries séparatistes.

La révision déchirante qu’a dû opérer cette habitante de l’Est de l’Ukraine pourrait être l’emblème d’une guerre menée sur le terrain médiatique autant que sur le champ de bataille.

Elle illustre avec une acuité particulière la nécessité de revenir sur les faits, mais aussi de comprendre ce qui nous empêche de comprendre – y compris en France.

Ceux qui pensent que tout ceci ne nous concerne pas se trompent. Lourdement. D’abord parce que Vladimir Poutine est notoirement lié avec l’extrême-droite européenne. Ensuite, mauvaise nouvelle, parce que notre continent est désormais déstabilisé sur son flanc Est comme sur son flanc Sud.

Cet ouvrage offre un panorama complet de la crise russo-ukrainienne, en répondant aux questions fondamentales qu’elle pose : quelles sont les logiques qui sous-tendent l’action de Moscou ? Quelle est la consistance de la jeune nation ukrainienne ? S’agit-il d’une crise géopolitique, ou d’une crise de modernisation ?

Laurent Chamontin né en 1964, est diplômé de l’École Polytechnique. Il a vécu et voyagé dans le monde russe. Il est l’auteur de « L’empire sans limites – pouvoir et société dans le monde russe » (préface d’isabelle Facon – Éditions de l’Aube – 2014). À la fin de 2015, il s’est rendu à Marioupol pour étudier les répercussions de l’Euromaïdan dans le Donbass. Il publie « Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol », aux éditions Diploweb en 2016.

Il faut encore compter avec les adeptes du masochisme occidental, qui voient dans la crise actuelle le résultat d’une « faute » de l’Amérique et de ses alliés, coupables selon eux de n’avoir pas su proposer une meilleure alternative à la Russie que la fuite en avant dans laquelle celle-ci est maintenant engagée.

Si l’Occident a sans doute manqué de vision et sous-estimé dans cette affaire la spécificité russe, ce type de critique escamote la question de savoir s’il était possible de faire mieux avec une puissance dont l’instabilité a de profondes racines internes. Comme nous le verrons plus loin, l’effarante entreprise de prédation dont la Russie a été l’objet dans les années quatre-vingt-dix de la part de ses élites est la raison déterminante pour lequel ce pays n’arrive pas aujourd’hui à trouver un équilibre ; ira-t-on en accuser Bruxelles ou Washington ?

Dans la même veine, mentionnons encore l’affirmation selon laquelle l’OTAN aurait été « menaçante » à l’égard de la Russie. Il suffit de voir combien il est laborieux aujourd’hui pour l’alliance atlantique de réinstaller des forces d’infanterie pour réaliser l’inanité de ce reproche.

Quant à la présentation de la révolution ukrainienne comme un complot de la CIA, si elle entre en résonance avec un antiaméricanisme bien français qu’il nous faudra réévoquer, elle présente l’inconvénient de masquer une tentation américaine du désengagement dont l’Europe assoupie n’a pas pris la pleine mesure, et néglige le fait suivant : l’Ukraine est un pays plus vaste que la France, peuplé au 1er décembre 2013 de 45 millions d’habitants, dont je peux témoigner personnellement qu’ils ne sont pas particulièrement malléables.

Que les États-Unis et les pays européens aient une influence officielle et occulte en Ukraine fait partie du jeu normal des puissances, un jeu éventuellement critiquable, que nous examinerons plus en détail, mais l’idée qu’ils soient capables de susciter le soulèvement de février 2014 participe du registre de la pensée magique : mieux vaut s’en tenir à la saine maxime de Karl Marx selon laquelle les hommes font l’Histoire, mais ne savent pas l’Histoire qu’ils font, qui vaut pour les Américains comme pour les autres.

De fait, il y a bien révolution – elle est toujours en cours – avec tout ce que le mot comporte fatalement d’excès et d’errances ; ladite révolution marque un temps fort de l’affirmation du sentiment national, dans un pays dont il faut rappeler qu’il a joué un rôle majeur dans la chute de l’URSS, le référendum du 1er décembre 1991 ayant consacré l’indépendance de l’Ukraine à 90,3 % (54,1 % pour ce qui concerne la Crimée).

Comme nous le verrons, cette évolution concerne aussi bien les zones ukrainophones que les russophones : le recours au concept d’« Est russophone séparatiste » relève d’une paresse fort condamnable. D’abord, en ceci qu’il relaie sans prendre de gants l’un des thèmes de la propagande du Kremlin ; ensuite, parce qu’il masque la vigueur bien réelle dans cette région, malgré des conditions peu favorables liées à l’influence des oligarques locaux, d’un mouvement de démocratisation qui n’a bien entendu rien à voir avec l’autoritarisme poutinien. Et oserait-on affirmer que les Wallons sont en fait des séparatistes profrançais, du seul fait qu’ils parlent la langue de Molière ?

La dernière pièce de notre cabinet de curiosités est quant à elle franchement répugnante : c’est l’allégation selon laquelle la révolution ukrainienne serait le fait de « fascistes ».

Commençons par parler des réalités d’aujourd’hui. Un examen, même superficiel, permet de constater que l’Ukraine est une démocratie parlementaire. Son problème numéro un est qu’elle est tirée à hue et à dia par les oligarques, ce qui en fait un État faible, aux antipodes du modèle autoritaire de Vladimir Poutine. Quant aux nationalistes, l’élection présidentielle de mai 2014 permet de se faire une idée définitive de leur poids réel : les représentants de Pravyï Sektor et Svoboda ont réuni, à eux deux, moins de 2 % des voix. Pour trouver un fasciste en Ukraine (pays doté depuis peu d’un premier ministre juif), il faut vraiment un bon microscope – ce que confirme mon expérience personnelle, dont je dirai quelques mots plus loin.

Et comme la propagande des officines moscovites, directement inspirée par celle de Staline, fait d’un peuple entier l’héritier d’un passé « fasciste », faisons aussi un peu d’histoire.

À la mi-1941, pendant quelques semaines, les Allemands ont pu faire figure de libérateurs dans des territoires marqués par les horreurs du stalinisme. De fait, selon Hélène Carrère d’Encausse, qu’on ne saurait soupçonner d’ukrainophilie débridée, la ligne dure d’Hitler, qui s’imaginait n’avoir pas besoin de s’allier à des « sous-hommes », a prévalu dès le début sur l’approche plus réaliste d’Alfred Rosenberg [4]. Disons-le crûment : la sauvagerie allemande a fait tout de suite comprendre à la population ukrainienne qu’il n’y avait rien à attendre de ce côté-là.

De fait, l’Ukraine a été entièrement envahie par les nazis et a connu 6,8 millions de victimes pendant la guerre [5].

La persistance de ce thème de propagande tient en fait à l’inquiétude qu’inspirait à Staline le nationalisme ukrainien, matérialisé par la résistance farouche des partisans de l’OuPA [6] au-delà de la fin de la guerre : dans l’Ouest du pays, les derniers foyers de résistance ne furent réduits au silence par les troupes soviétiques qu’en 1950.

Il faut préciser au passage que le régime était prompt à stigmatiser la collaboration chez ceux dont le territoire avait été envahi (un phénomène qui a existé, en Ukraine comme ailleurs), mais tout à fait silencieux sur sa propre collaboration avec Hitler lors de la signature en 1939 du pacte germano-soviétique (qui lui a permis d’envahir la Galicie, territoire ukrainien alors sous souveraineté polonaise, avec la délicatesse qu’on imagine).

Il faut enfin préciser que les indéniables massacres commis en Pologne par les nationalistes ukrainiens en 1943 ont fait l’objet d’une commission commune réunissant des historiens des deux pays [7]. On attendra sans doute longtemps que la Russie officielle s’adonne à des gestes de ce genre, pourtant nécessaires pour apaiser les relations avec la plupart de ses voisins.

Venons-en, pour clore cette introduction, à mon cas personnel.

Je prie chacun de m’en croire : il me répugne de recourir à l’argument d’autorité – seule l’intervention dans un champ fortement exposé à la polémique m’y contraint aujourd’hui.

Je me limiterai à mentionner que quand on a, comme c’est mon cas, vécu et travaillé trois ans sans traducteur dans l’Est de l’Ukraine ; quand on a fait l’effort d’aller enquêter dans le Donbass en 2015 pour se rendre compte de visu des progrès de la révolution ; quand on a prévu la victoire de Viktor Yanoukovitch en 2010 plus d’un an à l’avance ; quand enfin on a prédit dès mars 2014 la consolidation du sentiment national ukrainien à l’encontre de Vladimir Poutine, que confirment actuellement les sondages, on participe de quelque manière à la séparation entre la vérité et le mensonge, avec toutes les incertitudes que comporte l’exercice de commenter l’Histoire en marche.

Il se trouve justement que cette guerre se distingue par un usage massif et délibéré du mensonge tactique de la part du Kremlin, ce qui oblige à une prudence particulière dans la sélection des informations. L’un des propagandistes les plus en vue du poutinisme, ayant expliqué de lui-même que le rôle des médias d’État est de reproduire le point de vue du gouvernement [8], disqualifie par là même le recours à de nombreux organes d’information qui mentent effrontément quand leur maître leur dit de le faire – ce qui, de surcroît, arrive assez souvent comme nous le verrons plus loin.

J’utilise ici des sources russes, d’ailleurs inaccessibles en français, dans la mesure, limitée, où il en reste qui échappent à cette dérive désastreuse.

À défaut de fournir un idéal atteignable, l’objectivité est d’abord un sain état d’esprit. Comme le rappelle judicieusement le ministre lituanien des affaires étrangères [9], « un tank T-90 en Ukraine n’est pas seulement un ‘véhicule’ [et] un mensonge n’est pas un point de vue alternatif » ; avec la masse d’informations disponibles de nos jours, le tri du bon grain et de l’ivraie est devenu un enjeu décisif pour le fonctionnement de la Démocratie.

Faut-il le préciser enfin, il ne saurait être ici question de russophobie : pour paraphraser le général de Gaulle, je ne vais pas commencer à 52 ans une carrière de russophobe, alors même que je m’intéresse à la civilisation russe depuis 1975. Du reste, le bon sens le plus rustique, celui qui résiste le mieux à la confrontation avec d’autres cultures que la nôtre, nous enseigne qu’il y a dans toute communauté, en Russie comme ailleurs, des salauds, des imbéciles et des héros, tous en général peu nombreux, côtoyant une masse énorme de gens ordinaires qui font simplement ce qu’ils peuvent, à l’image des réfugiés syriens qui cherchent à échapper à l’enfer qu’est devenu leur pays.

Cet humanisme indéracinable se situe aux antipodes de tout nationalisme, mais il n’a pour autant rien à voir avec la niaiserie bien-pensante selon laquelle « l’Autre est comme nous. » L’économisme simpliste qui ne connaît que des consommateurs de même que le relativisme culturel ne sont d’aucun secours pour regarder la Russie en face.

Comme je l’ai souligné dans mon précédent ouvrage [10], la civilisation russe se caractérise par le développement d’un État qui ne se reconnaît aucune obligation par rapport à la société dont il émane, ou, en d’autres termes, par une allergie persistante à la séparation des pouvoirs. Cette tendance, déjà observable aux temps d’Ivan le Terrible et de Pierre le Grand, est toujours à l’œuvre de nos jours ; elle explique le statut précaire de l’individu et le faible enracinement des garanties juridiques, le destin souvent tragique des courants libéraux comme la corruption et la cécité de la Russie officielle vis-à-vis des attentes de la société, malgré l’emprise sans commune mesure des services secrets.

De manière surprenante, l’expérience montre que l’exposé de ces faits est perçu comme irrévérencieux dans une certaine France ; nous aurons à revenir plus en détail sur ce sujet, tant il est clair que la tentation de l’aveuglement fait actuellement obstacle à la nécessaire régénération de notre pays. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit de faits, qui sautent aux yeux dès qu’on prend la peine de considérer d’un peu plus près les réalités du monde russe.

Bien plus – c’est une mauvaise nouvelle, qu’il vaudrait mieux regarder en face – la Russie se retrouve aujourd’hui affectée d’une maladie aiguë – pour reprendre la métaphore que le regretté Abdelwahab Meddeb a utilisée à propos de l’Islam, et qui s’appliquerait aussi à l’Allemagne des années trente, même s’il s’agit dans chaque cas d’une pathologie sui generis.

Peut-être les Occidentaux n’ont-ils pas fait tout ce qu’ils pouvaient pour en prévenir le développement ; reste que la maladie est russe, et que l’urgence, à très court terme, est de mettre tout en œuvre pour limiter l’errance de la Russie hors des réalités du XXIe siècle. C’est ce que je m’efforce ici de faire ; il s’agit pour moi d’une façon de m’acquitter d’une dette envers l’Ukraine qui m’a accueilli, mais aussi d’une autre dette envers le pays de Pouchkine et de Tolstoï auquel je dois tant. Il ne faut pas confondre les amis et les flatteurs.

Rédaction achevée en mai 2016

Copyright 2016-Chamontin/Diploweb.com

Publication initiale sur Diploweb.com le 11 août 2016.

Table des matières

Introduction. Ukraine et Russie : pour comprendre. Retour de Marioupol

1 – Aux racines du conflit : la décomposition de l’URSS

2 – Géopolitique de l’ »Etranger proche »

3 – L’Ukraine : émergence d’un nouvel État-nation

4 – « Euromaïdan » : une lame de fond

5 – Russie : les risques d’une puissance instable

6 – La guerre de l’information à la russe, et comment s’en défendre

7 – Les opinions européenne et française dans la guerre hybride

Conclusion. Le rôle crucial de l’Europe dans la résolution de la crise ukrainienne

Remerciements de Laurent Chamontin

Si j’assume la responsabilité pleine et entière de mon propos, je reste pleinement conscient de ce qu’il doit aux échanges nourris avec les amis de mon réseau Facebook, de France, d’Ukraine et de Russie, que je souhaite remercier ici.

Ces remerciements s’adressent plus particulièrement à Pierre Verluise, dont la confiance m’honore grandement, à Tetyana Ogarkova, qui a rendu possible mon voyage à Marioupol et à ceux que j’y ai rencontrés, à Bernard Grua, qui a bien voulu m’autoriser à reproduire ses textes, à Charlotte Bézamat-Mantes et Matthieu Seynaeve, dont les cartes enrichissent cet ouvrage, et à Igor Reshetnyak qui a bien voulu le relire.