Une histoire des Troupes coloniales

Entretien avec Julie d’Andurain

https://www.revueconflits.com/une-histoire-des-troupes-coloniales-entretien-avec-julie-dandurain/

Les Troupes Coloniales, une histoire politique et militaire retrace une histoire complète et globale des Troupes coloniales, des débats autour de la création juridique de cette armée en 1900 à sa remise en cause lors de l’entre-deux-guerres, jusqu’à sa dissolution dans les années 1960.

Entretien avec Julie d’Andurain Les Troupes Coloniales, une histoire politique et militaire, Passés Composés, 2024. Propos recueillis par Côme du Cluzel.

Vous parlez d’une armée coloniale qui naît dans le sillage d’une France qui avait besoin de s’affirmer au sein de l’équilibre des puissances à la suite de la défaite de 1870. Est-ce que pour vous, la création des troupes coloniales a finalement joué en faveur ou à l’encontre de la France ?

Avant de répondre à cette question, il me semble important de définir de quoi on parle parce que c’est un petit peu aussi l’objet du livre : définir justement ce qu’est une « armée coloniale », ce que sont les « troupes coloniales » et pourquoi il y a des confusions, qui sont encore à ce jour importantes, entre les « troupes coloniales » et « l’armée d’Afrique » et les « troupes métropolitaines ».

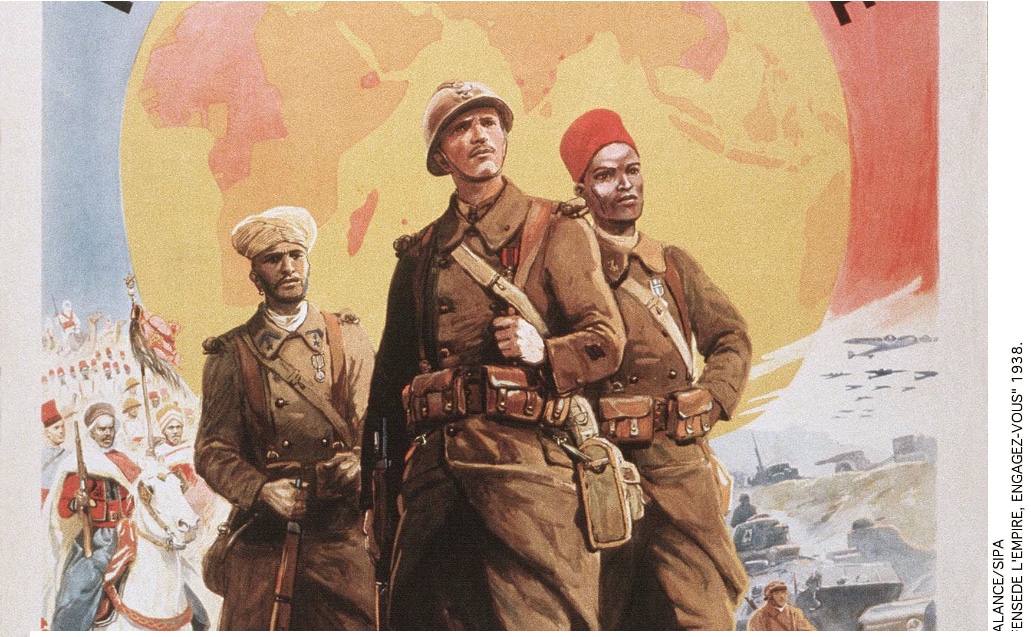

J’en veux pour preuve que depuis l’annonce de la publication, il parait que sur les réseaux sociaux on s’agite pour dire que la couverture ne représente pas les troupes coloniales, mais un ensemble assez hétéroclite. Or, c’est vraiment l’objet de ce livre d’éclairer ce que sont les troupes coloniales pour définir stricto sensu ce qu’est cette formation, ce qu’elle est devenue et pourquoi elle a existé. Le rôle du livre consiste à expliquer le pourquoi du comment ; il fallait passer par une explication à la fois politique et militaire de cette formation.

Pour revenir à votre question, sur la question de savoir si les Français ont eu raison de créer cette formation, il faut revenir au contexte puisqu’en histoire, tout est affaire de contexte.

Lors de la création officielle des « Troupes coloniales » en juillet 1900, il est apparu nécessaire de créer une formation militaire spécifique, réunissant deux armes, l’infanterie de marine et l’artillerie de marine, c’est-à-dire des marsouins et des bigors, pour pouvoir agir de concert avec d’autres nations dans le cadre de la projection de force qui était prévue pour aller en Chine (le Break-up of China). On a oublié ce projet de conquête de la Chine parce que finalement il ne s’est pas réalisé, mais il se situait dans le prolongement de la conquête de l’Asie et de la une conquête de l’Afrique. Dans ce contexte, les Français désiraient disposer d’une formation coloniale bien identifiée. C’est la raison pour laquelle ils ont créé officiellement et formellement ces troupes coloniales.

L’histoire des troupes coloniales est relativement courte. Est-ce que cela est le signe de leur échec ?

Stricto sensu, l’histoire des « troupes coloniales » est courte puisqu’elle s’échelonne de 1900 à 1958, date à laquelle on les renomme « troupes d’outre-mer », puis enfin « troupes de marine » en 1961. Aujourd’hui, les marsouins et les bigors de l’armée française forment toujours les troupes de marine. Ils se réclament de l’héritage des grands anciens, et ce sont ces formations que l’on envoie prioritairement sur les OPEX (opérations extérieures).

Dans mon livre, je montre que si les troupes coloniales ont eu leur raison d’être, pour les contemporains, pour la période de la conquête, c’est-à-dire 1880-1900, cela est déjà beaucoup moins évidente par la suite (1900-1920). C’est le début d’une contestation interne, au sein de l’armée française, ou les troupes coloniales se trouvent en rivalité avec les formations de « l’armée d’Afrique » qui agissent en Afrique du Nord. Leur capacité à former les tirailleurs (sénégalais, annamites, etc.) leur permet de revendiquer une identité spécifique et de se maintenir en tant que formation opérationnelle dédiée à l’outre-mer. Mais se pose aussi la question des troisièmes et quatrièmes périodes, c’est-à-dire l’entre-deux-guerres, où il y a vraiment un changement de paradigme au niveau colonial, puis de la décolonisation.

Pourquoi fait-on cette différence au début entre les troupes coloniales telles qu’elles sont et l’armée d’Afrique ? Comment est née cette distinction ? Et pourquoi ne pas avoir fondu la « Colo » dans l’armée d’Afrique ?

Un des fils rouges de ce livre consiste à expliquer pourquoi il n’y a pas une seule « armée coloniale », et pourquoi il existe plusieurs systèmes différents : armée métropolitaine, « armée d’Afrique », « troupes coloniales » au sein desquelles on trouve les tirailleurs sénégalais et annamites ; à ces formations de l’armée de terre, il faudrait d’ailleurs aussi ajouter la Marine. Tout cette complexité est l’héritage de l’Histoire.

Pour comprendre le fonctionnement de l’armée aux colonies, il faut raisonner en termes ministériels. Le premier ministère à agir dans le champ colonial a été la Marine. Puis, au moment de la conquête de l’Algérie, le ministère de la Guerre prend pied en Algérie, agissant bientôt de concert avec le ministère de l’Intérieur. Ils participent à la création d’une formation très spécifique qu’on appelle « l’Armée d’Afrique » ou 19e corps et dont la base se situe à Alger. Il s’agit en réalité d’un corps militaire venant s’ajouter aux 18 corps d’armée métropolitains et matérialisant le lien avec la métropole. Or, « l’Armée d’Afrique » est une formation métropolitaine, non spécialisée. Les hommes ne sont pas nécessairement formés pour intégrer un corps expéditionnaire, en dehors de la Légion étrangère, petite formation qui n’a pas vocation à s’élargir.

Quand la France se trouve prête à conquérir le monde, elle doit créer une formation spécifique, tournée vers la colonisation. Elle récupère alors les traditions des troupes de marines, (troupes formées par l’armée de terre, puis embarquées à bord des navires de la Marine) pour en faire des « troupes coloniales ».

On observe la progression de la formation de cette arme à travers les choix des armes à la sortie des écoles de Saint-Cyr et Polytechnique, à partir du Second Empire. Même si le processus commence sous la Restauration, on le voit s’accélérer sous le Second Empire puis, surtout sous la IIIe République au cours des années 1875-1880, moment où les Troupes coloniales deviennent une arme à part entière, bien identifiée dans les écoles. A partir de là, à Saint-Maixent et dans le recrutement par le rang, on recrute massivement pour les régiments d’infanterie et d’artillerie de marine localisés à Cherbourg, Brest, Lorient et Toulon.

On n’a pas fondu la « Colo » dans l’armée d’Afrique, car tout ceci est une longue histoire, assez compliquée, d’empilements successifs de formations qui sont rivales entre elles. C’est un véritable millefeuille de créations successives, venant se surajouter aux autres, d’où la complexité de la compréhension de ce que c’est aujourd’hui.

Cela explique pourquoi il faut attendre une vingtaine d’années avant de voir vraiment la création juridique de cette armée avec la loi de juillet 1900 ?

Les Troupes coloniales sont la seule formation née d’une loi, en 1900. Cette histoire de la loi qui met vingt ans à se former est très intéressante à observer. Il s’agit là du volet politique de la question des troupes coloniales. Il s’agit de savoir pourquoi les parlementaires français de la Troisième République ont mis autant de temps à se décider de créer cette formation.

Quand on lit les textes des contemporains, on voit très bien que leur angoisse, angoisse très récurrente dans le système républicain, c’est la crainte de créer un troisième ministère militaire, le premier étant la Marine et le deuxième celui de la Guerre. Avec la création des troupes coloniales, ils ont très peur de former un troisième ministère militaire qui serait dans les mains du ministère des Colonies, nouvellement créé en 1894.

Cette idée d’une surreprésentation du militaire dans le champ ministériel, et donc dans la société française, fait peur aux républicains qui, en même temps, oscillent entre une armée qui est devenue une arche sainte depuis 1870, que l’on veut valoriser, et en même temps cette idée qu’on crée tout autour du pays et à l’extérieur, des armées dont on ne sait pas très bien ce qu’elles font et comment elles sont dirigées, du fait de leur distance géographique.

Cette question politique est véritablement le grand débat politique de la fin du XIXe siècle ; il trouve son point d’aboutissement au moment de la conquête de la Chine, tout simplement parce que les rivalités coloniales avec l’Angleterre, avec l’Allemagne, mais aussi avec d’autres puissances, créent une nécessité. Cette nécessité faite loi, c’est celle de devoir exister au niveau international.

Aussi, il faut regarder la question des troupes coloniales dans sa internationale. Cet aspect est fondamental pour comprendre la création de cette formation.

En quoi le conflit russo-japonais du début du XXe siècle change-t-il la perspective de la France sur la colonisation en Asie ?

Cette guerre russo-japonaise de 1904-1905 constitue un élément important dans l’analyse que les militaires vont faire de ce conflit. Tout d’abord, c’est la première fois qu’il y a autant de publicistes militaires qui partent en Asie pour observer le conflit et en rendre compte ; ensuite, c’est la première fois que le monde entier prend conscience de la puissance de ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui « les Suds », ou les pays du Sud, et qu’on prend conscience du poids du Japon. Ce poids du Japon repose sur deux éléments : la puissance militaire et la puissance démographique. Ils font peur et étonnent. Après un développement initié au début de l’ère Meiji, le Japon est devenu une puissance militaire de premier niveau, capable de battre la Russie.

Par ailleurs, le Japon est un pays qui a atteint sa maturité démographique. En 1900, cela est considéré comme une force en Europe …. et un problème.. Les Français interprètent ce trop-plein démographique comme un risque d’expansion en Asie ; ils voient donc le pays comme un futur concurrent sur les colonies d’Asie. A partir de ce moment-là, militaires et les diplomates font remonter l’idée que si on veut défendre les colonies, et en particulier les colonies d’Asie, il faut créer une formation militaire coloniale de grande importance et recruter massivement des soldats indigènes.

Ce besoin de recrutement de soldats indigènes apparaît en Asie sous la plume d’officiers coloniaux que l’on appelle les “minoritophiles” ou les “tonkinphiles”, ou d’autres expressions semblables. Ces officiers sont globalement favorables aux populations indigènes et surtout ouverts à l’idée que l’armée serve d’ascenseur social pour les pays de l’Indochine, tout en étant un outil de la diplomatie française par le truchement d’une formation militaire qui serait assurée par les Français. Cette idée donne naissance à un projet qu’on appelle globalement « l’armée jaune ». Trop novateur et progressif, ce projet ne n’est retenu par Paris ; dans un deuxième temps, il est récupéré et décliné par Charles Mangin, pour l’Afrique avec ce qu’on appelle la « force noire ».

En parlant de ces forces indigènes, en quoi la Première Guerre mondiale a-t-elle permis une nouvelle vision de la Coloniale et surtout de ces troupes indigènes ?

Peu avant la Première Guerre mondiale, il existe une vraie division dans le milieu militaire entre les métropolitains (les métros) et la colonie en général. Les métropolitains ont tendance à mépriser les coloniaux parce que ce sont, disent-ils, des adeptes de la “petite guerre”. Qu’est-ce qu’on veut dire par « petite guerre » ? On sous-entend, avec mépris, qu’il s’agit d’une guerre de fusil contre des sagaies ; on sous-entend que la guerre des coloniaux est une guerre qui n’a pas grand intérêt car, ce n’est pas la Grande Guerre telle qu’elle a été enseignée dans les écoles militaires avec l’héritage de Clausewitz et de Napoléon ; enfin c’est une guerre que l’on mène, dit-on encore, avec des « bandes » et non des « soldats ». Autrement dit, les métropolitains méprisent souvent les coloniaux et leurs compétences militaires.

Au moment de l’entrée de la guerre en 1914, les coloniaux constituent donc un corps qui est mal connu et est globalement méprisé. Or, du fait des combats et de la difficulté au feu, les coloniaux apparaissent très vite, et dès la fin de 1914, comme des hommes qui connaissent les combats, qui savent très bien comment il faut faire la guerre ; dès lors, ils vont prendre beaucoup de place dans les états-majors, surtout à partir du moment où Joffre (issu des troupes de marine lui-même) commence à limoger une grande partie de ses généraux. A cette date, de nombreux officiers supérieurs reviennent des colonies pour prendre des postes importants. Un des exemples connus, est celui du général Gouraud, mais c’est également du général Marchand, du général Mangin, et de tout un tas d’officiers qui ont été formés par la Coloniale.

Pour les sous-officiers et pour les soldats, on assiste à un même processus de reconnaissance : reconnaissance pour les sous-officiers tout à fait particulière parce qu’on s’aperçoit que ce sont des gens qui sont résistants, disciplinés, contrairement à l’image qu’on se fait du colonial qui fait ce qu’il veut, et des hommes qui connaissent l’armée et qui savent tout à fait comment il faut vivre dans des conditions difficiles ; mais la vraie révélation, c’est surtout celle qui s’opère vis-à-vis des soldats et particulièrement des soldats africains, appelés génériquement les tirailleurs. Les Français comptaient beaucoup sur les soldats annamites, mais ceux-ci se révèlent à l’usage peu ou pas très résistants ; dès lors, on les emploie plus volontiers dans les usines et à l’arrière. En revanche, les soldats africains, tant vantés par Charles Mangin précédemment, trouvent une consécration dans les tranchées. A quoi le voit-on ? Cela se perçoit dans le fait qu’ils sont engagés dans des formations mixtes, c’est-à-dire avec des troupes blanches sans discrimination particulière ; contrairement à une idée reçue, ils ne sont pas employés comme de la « chair à canon ».

La Grande Guerre consacre les « troupes coloniales ». Les chefs sont désormais regardés comme d’excellents tacticiens ; les soldats gagnent une image de soldats compétents, d’hommes en qui on peut avoir confiance. Cet aspect a été très bien démontré par Anthony Guyon, dans sa synthèse sur les tirailleurs sénégalais.

Qu’appelez-vous la fusion ou la compénétration, entre la « Colo » et les troupes métropolitaines ?

La question de la fusion et de la compénétration ne doit pas être confondue avec la mixité des formations (troupes blanches/troupes noires). C’est un autre débat qui s’inscrit dans un changement de paradigme qui apparaît à l’issue de la Première Guerre mondiale. À partir de 1920, on n’a plus besoin de soldats pour faire la guerre en Europe. Le Parlement français décide de renvoyer les militaires à leur terrain, surtout les militaires coloniaux, et dans des territoires où la guerre continue (guerre du Rif ou en Syrie où éclate la révolte des Druzes en 1925).

La mixité des formations qui s’est opérée pendant la guerre montre que les divisions entre « Armée d’Afrique » et « troupes coloniales » n’ont plus vraiment de sens. Les expériences de la guerre ont amené l’idée qu’il n’existe pas une grande différence entre un tirailleur algérien (« Armée d’Afrique ») et un tirailleur sénégalais (« troupes coloniales »). Dès lors, le Parlement et un certain nombre de militaire envisagent de fusionner l’« Armée d’Afrique » et les « troupes coloniales » . La « fusion » suppose la fusion des commandements, c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir deux chaînes de commandements, indépendantes l’une de l’autre, on se retrouve à n’en avoir plus qu’une seule. Techniquement, c’est une forme de ce que l’on appellerait aujourd’hui un « dégagement des cadres ». Or, le problème de la fusion, tel qu’il est envisagé dans les années 1920, est de savoir qui va être absorbé par l’autre. Derrière tout ça, il y a un raisonnement sur les postes, sur la possibilité de maintenir les formations des colonies à un très haut niveau. Au sein du milieu militaire, c’est l’un des grands débats de l’entre-deux-guerres.

Ce débat chemine et avance de façon assez erratique au début, mais il s’accélère alors que l’on s’approche de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de 1937-38, le tandem Georges Mandel (ministre des Colonies) et le général Bührer (son conseiller militaire) commencent à défendre l’idée qu’il va falloir sauvegarder « l’Empire ». A cette date, on ne parle plus des « colonies », on parle bien de « l’Empire ». Cela accélère l’idée d’une nécessaire fusion des « troupes coloniales » et de « l’armée d’Afrique ». Plusieurs termes apparaissent et se juxtaposent pour évoquer cette volonté ministérielle : fusion, compénétration, etc. En réalité, il s’agit de rationnaliser le recrutement des formations coloniales en prenant le champ colonial dans sa globalité, et non plus colonies par colonies ou territoires par territoire.

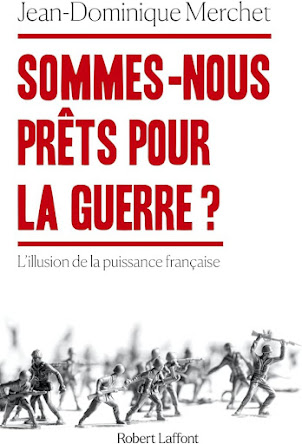

Page de couverture de l’oeuvre de Julie d’Andurain, Les troupes coloniales, une histoire politique et militaire (Passés Composés, 2024)

La couverture de mon livre constitue une sorte de résumé de cette histoire de la Coloniale et des questions de « fusion » et de « compénétration ». Cette affiche a été faite par Maurice Toussaint en 1938-1939. Au premier plan, il a placé un caporal de « l’armée d’Afrique » ; à sa droite, il est accompagné un tirailleur venu de l’Afrique du Nord (marocain, algérien ou tunisien) reconnaissable par son turban ; derrière ce tirailleur, on voit les spahis et tirailleurs (sénégalais et annamites) qui renvoient à l’histoire de la « Colo ». De l’autre côté, le caporal est accompagné d’un tirailleur sénégalais (avec sa chechia rouge) et on observe sur la droite de l’image les formations des années 1930-1940 (blindés et avions) qui relèvent de la métropolitaine. L’image constitue donc un bon résumé des débats politiques et militaires juste avant la guerre.

Cela illustre les questionnements du moment : qu’est-ce qu’une formation coloniale ? Est-ce que l’on maintient la division Marine et Armée de terre ? Et au sein de l’Armée de terre, la division« armée d’Afrique », « troupes coloniales » ?Ou est-ce qu’on en fait une synthèse pour forger une véritable « armée impériale »?

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de remises en question de l’utilité de cette armée dont une partie provient des « troupes coloniales » ? On se demande ce qu’elle peut devenir et on ne sait pas très bien comment l’appeler : « armée coloniale » ; « armée impériale » ?

La sémantique ou l’usage de tel ou tel vocabulaire est toujours porteur de sens. Si aujourd’hui, de très nombreux historiens français utilisent le terme « d’empire » — alors même que le terme ne correspond pas toujours aux usages contemporains —, c’est parce qu’une partie d’entre eux sont inspirés ou fascinés par l’historiographie anglo-saxonne où le concept d’empire existe depuis longtemps. En soi, utiliser le mot « empire » en lieu et place de « colonies » n’est pas grave quand on maîtrise la chronologie et l’usage des discours. Mais quand le raisonnement historique est conceptualisé avec une évidente visée téléologique, cela signifie que l’on dévie et que l’on se situe dans une reconstitution idéologique de l’Histoire.

Si on se tient à une stricte orthodoxie de l’histoire de la colonisation française, la notion « d’Empire » apparaît au cours des années 1930 dans le sillage d’un discours portant sur la « défense de l’Empire ». Cette irruption du mot dans les usages des contemporains n’est pas neutre. Pour des responsables politiques et militaires, comme Mandel ou Bührer notamment, il s’agit de préparer la Deuxième Guerre mondiale, de préparer les esprits à la guerre. C’est un discours de propagande. Dès lors ce discours peut devenir un objet d’étude.

Quelles sont alors les options militaires ?

Il y a d’abord celle qui est représentée par le maréchal Pétain, l’option défensive. On se sert de la doctrine et des méthodes qui ont fait leurs preuves en 1918. La deuxième option est celle de Charles de Gaulle, avec son projet d’armée mécanisée. Enfin, la troisième option, compatible avec les deux autres, repose sur l’idée qu’il existe un réservoir d’hommes en Afrique et qu’il faudra savoir le mobiliser. Or, cette notion de « réservoir d’hommes », ce n’est ni plus ni moins que la reprise de l’idée que Mangin avait développée dans son ouvrage La Force noire en 1910. Autrement dit, l’invention de la notion de la « défense de l’Empire » à la fin des années 1930, c’est une manière de réactualiser, sous d’autres formes sémantiques, les discours précédant la guerre de 1914-1918.

Comment s’opère réellement la dissolution de ces troupes coloniales à la suite de la Seconde Guerre mondiale ?

La dissolution des troupes coloniales ne va pas se faire très facilement. Créées par une loi en 1900, fortement soutenues par un pouvoir politique qui a voulu entreprendre la colonisation, ces troupes ont la particularité d’être une « arme » à part entière, dont la cohérence a de surcroît été consacrée par l’Histoire. On compare souvent les « troupes coloniales » à la « Légion étrangère », mais on oublie que la Légion est une « subdivision d’arme » (issue de l’infanterie) alors que les troupes coloniales constitue bien « une arme »…et même deux armes si on les additionnent l’une à l’autre (infanterie de marine et artillerie de marine). L’arme désigne un choix de « spécialité » que l’on choisit à la sortie de l’école (pour les officiers) ou quand on entre en régiment (sous-officier). La spécialisation correspond à un besoin bien identifié dans l’armée. Les troupes coloniales sont les troupes opérationnelles par excellence. Il n’est donc pas facile de dissoudre une arme, d’autant que celle-ci peut envisager d’évoluer.

Dès la sortie de guerre, on voit très bien que les principaux responsables des troupes coloniales ne sont pas très optimistes sur le maintien de leur formation, même dans le cadre de l’envoi des troupes en Indochine et en Algérie. C’est pourquoi, à travers toute une politique de lobbying, ils essayent de se maintenir et de justifier leur existence, notamment à travers leur revue. Créée après 1945, la revue Tropiques sert de laboratoire de discussions, de lieu d’échanges, mais surtout de moyen de communication avec le monde politique et avec le grand public pour justifier leur existence.

Cette justification passe par la reprise d’éléments du discours politique plus anciens, comme par exemple celle de la « mise en valeur des colonies », qui date des années 1930. Plus nouveau cependant, un certain nombre d’officiers pensent à l’accompagnement futur des armées nationales africaines après les indépendances. Cependant, on peut voir là une reprise des débats sur « l’armée jaune ». Enfin, certains officiers, comme le général Nemo, inventent vraiment de nouvelles façons de mettre l’armée au service du développement avec l’invention du Service militaire adapté (le SMA) en 1961 pour les Antilles et la Guyane. Le SMA se charge de préparer les jeunes Antillais à la vie active au cours de leur service militaire grâce à la mise en place d’un encadrement et d’un monitorat militaires qui garantir leur insertion professionnelle.

Il n’y a donc pas de réelle dissolution, mais un simple toilettage de la formation par changement de nom : les « troupes coloniales » disparaissent pour réapparaitre sous la forme des « troupes d’outre-mer » (1958-1961), puis réinvestissent à partir de 1961 leur nom d’origine, celui des « Troupes de marine ». Un petit peu comme le ferait une entreprise aujourd’hui, ce toilettage s’apparente à un changement de logo. On change le nom et/ou le logo, mais cela ne remet en cause l’existence de la structure originelle.

Est-ce que c’est à travers ces « troupes de marine » que perdure aujourd’hui la tradition de ces « troupes coloniales » ?

Oui, exactement. Dans un milieu où la tradition est un élément de la cohésion interne et une force, il faut pouvoir se rattacher à une histoire. L’histoire des troupes de marine est bien celle de l’histoire des troupes coloniales.