Le char jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale

LE CHAR JUSQU’EN 1918

L’idée du char de combat hante les hommes depuis des milliers d’années. Pour ne pas remonter au-delà du Moyen Age, des esprits aussi originaux et divers que Michel-Ange, Voltaire, Ader, s’y sont passionnés. « Je ferai, proposait Michel-Ange à Ludovic le Maure, duc de Milan, des chariots couverts et sûrs et inattaquables, lesquels, s’ils pénétraient dans les rangs des ennemis avec leur artillerie, rompraient même la troupe la plus nombreuse de gens d’armes ; derrière eux, l’infanterie pourra s’avancer sans péril et sans aucun empêchement ».

Voltaire présenta obstinément l’idée du char de combat pendant quatorze ans. Dans sa correspondance, on ne trouve pas moins de six lettres sur la question, dont les destinataires vont du maréchal de Richelieu jusqu’à Catherine II. En vain invoquait-il un livre « qui n’a jamais menti » et où il trouvait que les Hébreux parvinrent à faire des milliers de chariots de guerre « dans un pays où il n’y avait auparavant que des ânes ». Il réussit à convaincre un ministre de la guerre, d’Argenson, qui en fit exécuter un modèle, mais non point ses généraux qui lui objectèrent ― déjà ― que le canon seul gagnait les batailles, et qui, dit-il, « ne voulurent point jouer à un jeu renouvelé des Perses ».

L’année même où Voltaire faisait sa dernière tentative auprès de Catherine II, en 1770, un mécanicien anglais, R.-L. Edgeworth, prenait le premier brevet où la chenille est décrite de la façon la plus claire. C’est la même que devaient employer, en 1907 et 1909, le tracteur Hornsby et le tracteur Holt, copiés sur ce point essentiel par les premiers chars français et britanniques.

On ne compte plus, depuis Edgeworth, les inventeurs qui reprirent son idée et la proposèrent sans succès aux services techniques des pays les plus divers. Pour la France seule, on doit noter le rejet successif, par le Comité de l’Artillerie, d’un « fort cuirassé roulant » de M. Moeller, d’un rail « sans fin » de Clément Ader, d’un « convoi blindé sur voie ferrée mobile se déroulant devant lui à mesure qu’il avance » de M. de Bouyn, et enfin, en 1903, d’un projet de canon de 75 sur affût chenillé automoteur, œuvre du premier militaire qui apparaît dans cette affaire autrement que pour exposer aux inventeurs les raisons qui s’opposent au fonctionnement de leurs engins, le capitaine d’artillerie Levasseur.

L’affût proposé était muni de deux chenilles formées de « voussoirs » articulés. Le franchissement des tranchées avait été prévu ; le projet était étudié pour des tranchées de 1,50 m de large. L’inventeur étant cette fois un officier de l’arme, le Président du Comité technique de l’Artillerie exposa longuement toutes les raisons techniques et tactiques qui s’opposaient au remplacement du cheval par le moteur. Il ajouta cet argument qui devait toucher particulièrement, des officiers d’un corps qui avait la charge des moyens de transport de l’armée : « Les semelles des voussoirs useraient les routes. De tels dispositifs sont interdits par la loi de 1852 sur le roulage ».

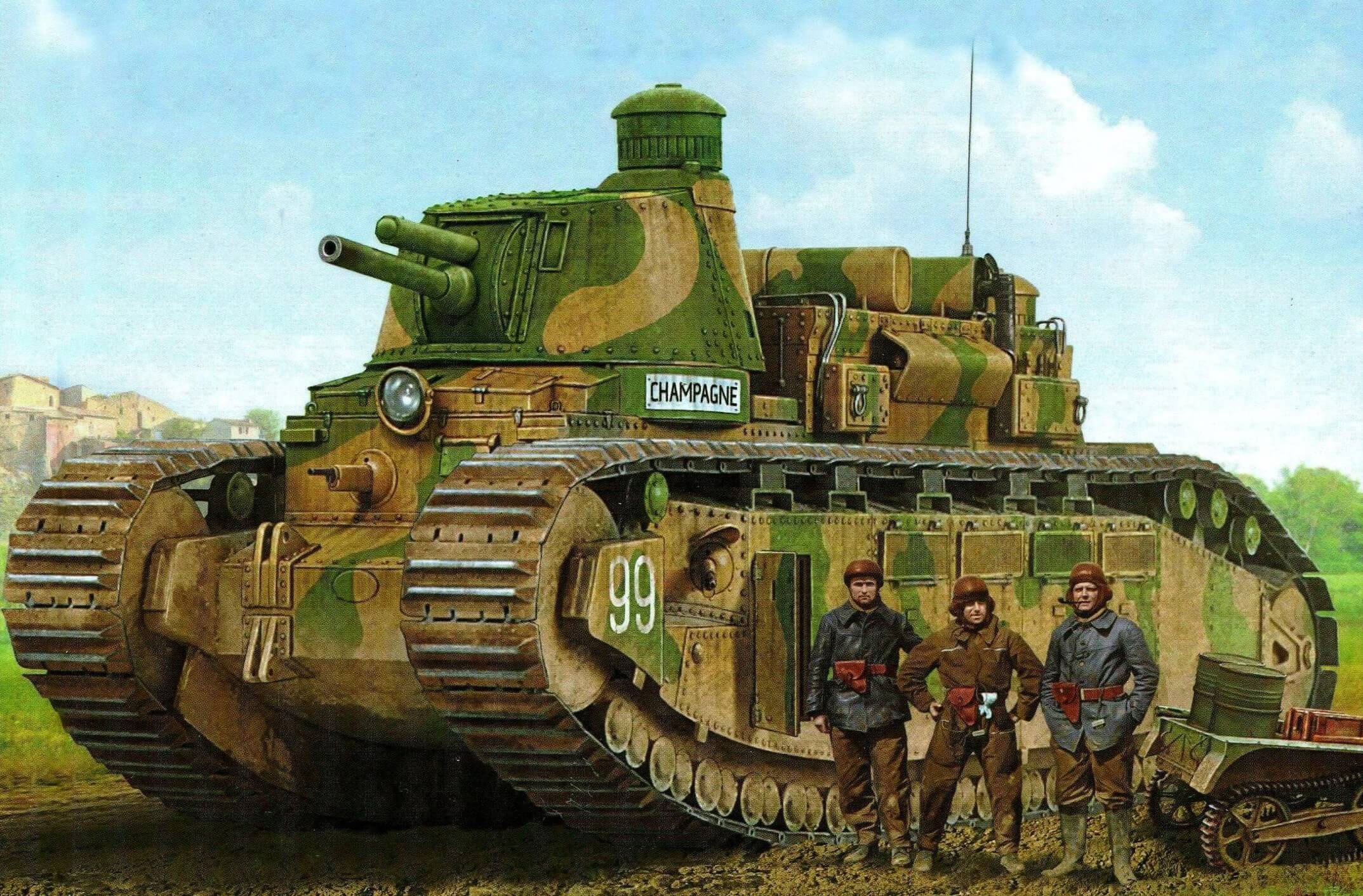

La guerre vint, et l’artillerie britannique, sans se soucier de la loi, qui est en réalité le décret du 10 août 1852, introduisit en France des tracteurs américains à chenilles, qui donnaient toute satisfaction depuis sept ans, pour remorquer ses pièces lourdes à travers champs. La vue de ces engins confirma le général Estienne, alors colonel d’artillerie, dans l’idée que la réalisation de son projet de chars d’assaut était chose aisée. Le projet du général Estienne portait alors sur une voiture blindée de 7 tonnes avec un équipage de quatre hommes servant deux mitrailleuses et un canon de 37 et pouvant loger en outre une vingtaine de fantassins avec armes et bagages. Il s’exécuta finalement sous la forme de deux chars, le Schneider Mle 1916, de 13,5 tonnes, armé d’un 75 raccourci et de 2 mitrailleuses, blindé à 17 mm, servi par six hommes ; le Saint-Chamond Mle 1917, de 23 tonnes, armé d’un 75 et de 4 mitrailleuses, blindé à 17 mm, servi par neuf hommes ; on avait renoncé au transport de l’infanterie.

Simultanément, la Grande-Bretagne conduisait une étude de chars un peu plus lourds, un peu moins rapides ― ils ne faisaient que 6 km/h au lieu de 10 km/h ― plus légèrement blindés. Winston Churchill, qui dirigeait alors la marine britannique, y prit une part essentielle. L’étude aboutit aux trois chars Mark I, II et III de 1916, utilisés dans les premiers engagements, et au Mark IV, qui fut, pendant l’année 1917, l’armement presque exclusif des unités britanniques. Les caractéristiques de ces chars étaient très voisines ; le Mark IV pesait 30 tonnes, était armé de 2 canons de 57 et 4 mitrailleuses (ou 6 mitrailleuses sur les chars « femelles »), blindé à 12 mm, et servi par huit hommes.

Dans ces premières réalisations, le char est essentiellement un engin de « rupture », moyen de franchissement d’une organisation fortifiée. Blindés à l’épreuve de la balle d’infanterie, les appareils sont aptes à traverser les tranchées et à ouvrir des brèches dans les réseaux.

Le char n’est encore qu’un expédient pour venir à bout de la fortification de campagne.

L’expérience des premiers combats révéla d’ailleurs que ni les chars français, ni les chars britanniques, n’avaient la puissance de rupture suffisante. On en accrut la longueur, qui fixait la capacité de franchissement, le blindage, qui devait résister aux premières armes anti-chars spécialisées, et un peu la vitesse. Telle fut l’origine des premiers chars lourds de rupture, le char français 2 C qui ne sortit qu’après la guerre, en 1921, et le char britannique Mark VIII qui apparut en 1919, succédant à plusieurs types intermédiaires de 1918. Le premier atteignait les 70 tonnes ; le deuxième, 42 tonnes. La longueur dépassait légèrement 10 m sur l’un et sur l’autre. L’épaisseur du blindage était de 30 mm sur le 2 C, et 16 mm seulement sur le Mark VIII (les premiers Mark I et II n’avaient que 10 mm). La vitesse passait à 12 km/h sur le 2 C, à 9,5 km/h sur le Mark VIII (les Mark I à IV ne faisaient que 6 km/h). L’armement restait à peu près inchangé.

Simultanément, les armées française et britannique éprouvèrent le besoin de compléter ces chars lourds de rupture par d’autres dont le rôle très différent marque jusqu’en 1939 les doctrines officielles des deux armées ; ce furent, en France, le char d’accompagnement, en Grande-Bretagne, le char d’exploitation.

Le char Renault FT de 1917 répondait au désir d’un char aussi petit et maniable que possible, cantonné dans la mission d’accompagnement de l’infanterie, c’est-à-dire dans la lutte contre les armes automatiques rapprochées immédiatement en avant des premiers fantassins. C’était un engin de 6,5 tonnes, armé d’une mitrailleuse ou d’un canon de 37, blindé à 16 mm, faisant 8 km/h et servi par deux hommes.

La conception britannique était assez différente. Avec les chars Medium, types A, B et C de 1917 à 1919, l’accent était placé sur les facteurs vitesse et rayon d’action. La mission était l’exploitation, après ouverture de la brèche par les chars lourds, en liaison avec la cavalerie. Le Medium C, de 1919, était un char de 22 tonnes, armé de 3 mitrailleuses, blindé à 15 mm, faisant 12,7 km/h avec un équipage de quatre hommes. Son rayon d’action de 120 km, très élevé pour l’époque, contrastait avec celui, beaucoup plus faible, de 60 km d’un Renault FT.

Les autres pays, dont les réalisations ne commencèrent d’ailleurs à apparaître qu’en 1918, n’introduisirent pas de conceptions nouvelles.

À l’exception de l’armée britannique, toutes les armées s’accordaient donc, en 1918, sur une conception très voisine de la conception française : un char lourd de rupture, un char léger d’accompagnement. L’armée britannique conservait l’idée du char lourd de rupture, et la réalisait d’ailleurs avec ses Mark IV à VIII à beaucoup plus grande échelle que l’armée française. Mais elle introduisait, pour l’exploitation de la percée, un type de char moyen à grand rayon d’action qui n’avait pas d’équivalent dans les autres armées.

1938-1939, du char d’assaut au char de combat

Vingt années de progrès techniques et de méditations sur l’emploi des chars séparent les deux guerres mondiales. Les progrès techniques furent assez rapides, et en général fort bien accueillis. Les doctrines nouvelles furent présentées plus vite encore, mais n’eurent pas le même succès.

C’est en 1922 que se place le perfectionnement de la chenille par Vickers, qui, avec son entraînement par double barbotin, parvint à réaliser des vitesses de 26 km/h avec la même puissance par tonne, moins de 8 CV, qui ne donnait pas 10 km/h sur les Mark VIII, trois ans plus tôt. Presque aussitôt après, apparaissait la chenille à petit pas Carden-Loyd, et les multiples chars légers qui en firent l’application dès 1926, en atteignant des vitesses de 45 à 50 km/h avec 12 à 13 CV par tonne. La soudure électrique des blindages, appliquée dès 1929 sur les « cuirassés de poche » allemands, fut étendue à la même époque à la construction des chars sur les Landswerk suédois. Quant au frein de bouche qui permet le montage à bord d’un char de pièces qu’on aurait hésité à attribuer à l’artillerie de campagne, à cause de leur puissance, Treuille de Beaulieu l’avait réalisé voici trois quarts de siècle. Dès 1930, on disposait donc des moyens de mettre en œuvre les conceptions les plus modernes en matière de chars de combat.

Encore fallait-il sentir le besoin de ce nouveau matériel, et en admettre les possibilités quasi-illimitées. Mais beaucoup n’y voyaient que le plus dangereux des concurrents dont l’admission non contrôlée eût risqué de bouleverser la répartition des tâches entre les armes en place.

« Mon fils, disait Cambyse à Cyrus en l’instruisant sur les devoirs du général, ne vous contentez pas des ruses que vous avez apprises ; inventez-en de nouvelles à l’exemple des musiciens qui ne se bornent pas à chanter les airs que leur ont enseignés leurs maîtres, mais qui en composent tous les jours de nouveaux ». Cyrus suivit les conseils de son père, et, si l’on en croit Xénophon, il fut l’auteur du plus grand progrès dans la tactique des chars. Au lieu de les employer seulement à escarmoucher, comme on le faisait avant lui, il les utilisa à rompre la ligne ennemie. Le problème qui se posait en 1919 était exactement l’inverse : il fallait ajouter à la mission de rupture toutes celles auxquelles se prêtait le char, passer du char « d’assaut » au char « de combat ».

Était-ce possible ? La question fut résolue affirmativement par le colonel Fuller, au concours de 1919 du Journal of the Royal United Service Institution. La thèse était présentée sous une forme absolue, et devançait les plus audacieuses réalisations de cette guerre.

« La machine est la seule combinaison harmonieuse de l’armement, de la protection et de la vitesse. L’infanterie est un anachronisme ; le char, armé de mitrailleuses, détruit les mitrailleuses ; le char peut remplacer l’infanterie. Les chars rapides remplaceront avantageusement la cavalerie. L’artillerie doit abandonner la traction animale pour la traction mécanique à travers champs ; les canons deviendront ainsi des chars puissamment armés. »

Sous la pression de l’opinion publique alertée par les discussions autour de la thèse de Fuller, et simultanément très intéressée par les remarquables progrès qu’étaient les chars Vickers rapides, et le char monoplace, devenu depuis biplace, inventé en 1925 par Martel et Carden, l’armée britannique dut se résigner à faire des essais en grand. C’est en ce sens que sont parfaitement exactes les affirmations de Liddell Hart : « L’armée britannique, après 1918, a été la première à se servir de chars rapides, la première à se servir de chars indépendamment de l’infanterie ; elle a formé la première unité complètement motorisée et a publié le premier manuel de guerre mécanisée. »

Au lendemain de 1918, l’opinion militaire française était plus mal préparée encore à accepter les transformations profondes qu’exigeait l’avènement de la guerre mécanique. Voici en quelques termes l’Instruction provisoire sur l’emploi des chars de combat du 23 mai 1920 mettait en garde contre les idées nouvelles : « Les chars ne peuvent conquérir ni occuper à eux seuls le terrain. Ils ne sont qu’une aide puissante mise à la disposition de l’infanterie. L’affectation des chars à l’infanterie ne modifie en rien les procédés de combat de cette arme (Art. 2). »

Ni les opérations du Levant, ni celles beaucoup plus importantes qui furent nécessaires pour achever la pacification du Maroc, notamment en 1925 et 1926 contre Abd-el-Krim, n’utilisèrent le char comme on aurait pu et dû le faire. « Le char léger de combat actuellement en usage dans la métropole convient peu au service dans les colonies et sur les théâtres d’opérations extérieurs », affirmait le Manuel à l’usage des troupes employées outre-mer (Titre 1, p. 47). Lors du déclenchement des premières opérations d’Abd-el-Krim, un seul bataillon de chars se trouvait en Afrique du Nord : il tenait garnison à Bizerte. Au gros de l’expédition, 150 000 hommes furent engagés ; un seul régiment de chars à 6 compagnies, chacune de 9 chars Renault FT, les accompagnait. On ne peut accuser cette fois, comme en 1940, le manque de matériel : l’armée française disposait de plus de 2 700 chars FT.

La thèse soutenue par le colonel Fuller n’eut absolument aucun succès en France. Voici le jugement que portait sur elle en 1927, dans la Revue d’Infanterie, un officier général qui devait ensuite, avec un livre intitulé « Sommes-nous prêts ? », jeter l’un de ces nombreux cris d’alarme qui ne remplacent point

une doctrine militaire saine : « Une conception pèche par la base qui érige le matériel, la machine, au premier rang, et relègue les forces morales au magasin des accessoires. Toute l’histoire se dresse devant une telle affirmation ; sourd est quiconque reste insensible à la véhémence de sa protestation. Si l’on inculque à l’homme la notion que la machine est autant faite pour le mettre à l’abri des coups que pour lui procurer le moyen d’en porter à son adversaire, il en ‘arrivera vite, par une pente fatale, à considérer la machine avant tout du point de vue de sa protection personnelle : condition peu favorable à la victoire ».

On sait aujourd’hui qu’il vaut mieux offrir au combattant cette « protection personnelle » qu’est un blindage de chars, si l’on veut simplement éviter la catastrophe. Mais on comprend qu’en 1934, lorsque le colonel de Gaulle présenta sa thèse, le climat n’était pas favorable à son adoption.

La généralité des applications du char y était affirmée avec la même vigueur qu’y avait mise Fuller : « Secourable amie de toujours, la machine à présent régit notre destin. Tenus à l’abri des gaz dans leur blockhaus hermétique, en mesure de se cacher sous des nuages artificiels, liés par ondes avec l’arrière, les voisins, les avions, voilà ces aristocrates du combat affranchis des servitudes qui écrasent les gens à pied. Non qu’ils échappent au péril, mais oui, certes, à l’infirmité des soldats à découvert sous les obus et les balles. Le char devient l’élément capital de la manœuvre ».

Ce qui fait l’intérêt de la doctrine du général de Gaulle, c’est d’abord d’avoir complété ces affirmations par une composition de divisions blindées que nous n’avons pas à examiner dans ce chapitre et qui a été presque exactement celle des Panzerdivisionen, et ensuite d’avoir exposé les principes de leur emploi. La nécessité du char moyen et lourd qui fut le principal facteur du succès allemand contre les formations blindées françaises et britanniques, principalement années de chars légers aux canons de puissance insignifiante, y était affirmée ; il était prévu, par’ division, un seul bataillon de chars légers, pour un régiment de chars moyens et un régiment de chars lourds. La manœuvre, « consistant essentiellement à contourner ce qui tire pour l’attaquer dans son dos », était celle que les Panzerdivisionen appliquèrent pendant la campagne de France chaque fois qu’ils rencontrèrent une résistance frontale d’éléments blindés ou non. Le combat à distance des divisions blindées aux prises « sous forme de groupes de chars luttant sur une grande profondeur », était la tactique qui surprenait encore, en 1941 et 1942, les chars britanniques en Libye. Il n’est pas jusqu’à l’emploi à la destruction des fortins bétonnés qui n’ait été annoncé dès 1934, par le moyen « d’une brigade de chars très lourds, capables de s’attaquer aux fortifications permanentes », en réserve générale ; ce n’est pas autrement que les Klim-Vorochilov et les Mark VI enlevaient, par tir d’embrasure, les lignes de fortins sur le front Est.

À l’époque où le général Fuller exposait sa doctrine, elle pouvait passer pour une anticipation ; il manquait certainement aux moyens de propulsion du char quelques-uns des perfectionnements qu’on leur apporta dans les années qui suivirent. Mais à l’époque où le général de Gaulle présentait la sienne, ses affirmations avaient la chance de s’appuyer sur une technique qui avait fait ses preuves. Ce n’était point un « jeu de l’esprit », ou une « mauvaise action », comme le déclaraient certains grands chefs militaires de la France, « pays de la mesure ». L’arme que supposait cette doctrine « existait virtuellement » affirmait encore le général de Gaulle dans son mémorandum de 1940. « La technique et l’industrie se trouvent, dès à présent, en mesure de construire des chars qui, employés par masse, comme il se doit, seraient capables de surmonter nos défenses actives et passives. Ce n’est pour ces engins qu’affaire de blindage, d’armement, de capacité de franchissement ». Mais il faut, pour l’admettre, être persuadé « qu’il n’y a plus, dans la guerre moderne, d’entreprise active que par le moyen et à la mesure de la force mécanique.

LES FACTEURS DE PUISSANCE DU CHAR

L’étude de l’armement a été faite dans le chapitre III, en traitant de l’artillerie ; il reste à examiner la protection et la vitesse.

La protection

Dans sa mission de rupture d’une organisation fortifiée, le char de 1916 avait simplement à franchir les réseaux qui arrêtaient le fantassin, et à se protéger des balles de mitrailleuse qui le tuaient. L’année britannique estima à 10 mm le blindage convenable, valeur trouvée un peu faible à l’expérience et portée à 12 mm sur les Mark IV dès 1917 ; l’épaisseur fut d’ailleurs relevée à 15 et 16 mm sur les chars Mark V à VIII de 1919 ; à I4 et 15 mm sur les chars Medium. L’armée française voulut une sécurité plus grande, avec une épaisseur de 17 mm sur les chars Schneider et Saint-Chamond, ramenée à 16 mm sur les Renault FT. Les armées étrangères adoptèrent des épaisseurs du même ordre pour leurs chars légers, 12,7 mm sur les chars américains, 16 mm sur les chars italiens, 11,4 mm sur les chars allemands.

Mais cette protection contre la seule mitrailleuse était insuffisante contre les autres armes qui prirent rapidement le char comme objectif. On ne pouvait songer à l’époque à le mettre à l’abri de l’artillerie légère de campagne, qui était cependant son plus redoutable adversaire. Mais on pouvait le protéger efficacement contre les armes anti-chars spéciales qui apparurent d’abord sous la forme d’un fusil allemand de 13 mm, puis sous celle d’un canon automatique de 20 mm, à la fois anti-chars et anti-aérien, qui aurait dû entrer en service fin 1918 dans l’armée allemande et qui est l’ancêtre du canon d’infanterie Œrlikon, de même calibre et de même mission.

C’est dans cette intention que l’armée allemande porta à 30 mm le blindage de ses premiers chars de rupture, les A7V 1917, puis à 45 mm celui des chars A7VU 1918. Cette augmentation fut ratifiée en France avec les 30 mm de blindage du 2 C 1921, en Amérique avec les 25,4 mm des chars T1, T1E1, et T1E2 de 1921 à 1925. La Grande-Bretagne, avec ses Vickers des modèles 1922 à 1927, s’en tint aux blindages minces de 15 mm ; elle n’atteignit les 25,4 mm que sur les chars moyens Vickers-Armstrong de 1929. Le développement de cette tendance à se protéger contre des armes anti-chars spécialisées de plus en plus puissantes devait conduire aux protections de 40 à 60 mm des chars de 1939.

Mais, dès 1926, une évolution exactement opposée se dessinait avec l’apparition des premiers Carden-Loyd dont le poids, de moins de 1 500 kg, ne pouvait évidemment s’accommoder que d’une protection extra-légère. On s’aperçut alors qu’il n’était pas indispensable qu’un blindage résistât au tir normal à faible distance d’une mitrailleuse pour être utile. Les Carden-Loyd, avec leurs 9 mm de blindage trouvèrent de nombreux imitateurs. Tels furent, en 2 à 4 tonnes, les Tankettes T 27 soviétiques de 1931, avec 10 mm ; les chars polonais TK-3-1932, avec 8 mm ; les chars italiens Fiat-Carden-Loyd, avec 9 mm ; les chars suisses Vickers-Carden-Loyd, avec 9 mm et enfin toute la série des chars amphibies, où l’allègement de la protection est la condition même de l’existence du type. Mais cette formule de blindage minimum se développait simultanément sous forme d’un char léger de poids moins strictement mesuré et qui rejoignait, à la vitesse près, la formule du Renault FT. Tels étaient le Fiat-Ansaldo 1933, le char russe T-26 de 1933, les chars Vickers-Armstrong type A-1930 et B-1931, en service en Pologne, en Turquie, en Bolivie, au Siam, dont les plus lourds atteignaient les 8 tonnes, et qui portaient tous un blindage de 13 mm. C’est la formule qui devait aboutir au char léger de 1939.

À les juger en gros, les enseignements de la guerre sont aussi simples en matière de protection qu’en matière d’armement. Les 100 mm de blindage avant d’un char allemand Mark VI, les 105 mm d’un char soviétique KV-1, avec protection de flancs et de toit en rapport et les protections plus épaisses encore des chars Staline, sont un facteur du succès de ces chars au moins aussi important que leur armement. De telles protections sont pratiquement à l’épreuve non seulement de la plupart des canons anti-chars spécialisés, mais encore de nombreux matériels d’artillerie légère de campagne. Elles transforment entièrement les conditions de la lutte entre éléments mécanisés et non mécanisés.

Mais il faut bien observer que nous ne disposons pas ici, pour étayer nos conclusions condamnant la protection légère, de cette contre-épreuve qu’était, pour l’armement, le succès de l’artillerie légère de campagne ou du tank-destroyer. On peut concevoir un tank-destroyer de 8 tonnes, blindé contre la balle et les éclats, porteur d’un canon long de 75, plus rapide que la moyenne des chars, et qui l’emporte sur le char moyen d’une vingtaine de tonnes armé d’un 47 mm ; on ne peut pas concevoir un char léger à protection épaisse, si sacrifiés qu’en soient l’armement et la vitesse. Le succès du char blindé à 100 mm c’est donc simplement la supériorité du char lourd sur le char léger, quand le succès du Mark IV allemand de 1940 contre les chars moyens français, c’était, pour le même poids d’une vingtaine de tonnes, la démonstration de la supériorité du char le mieux armé sur le char le mieux protégé. Cet aspect de la question enlève à la conclusion de la supériorité des protections épaisses sa valeur de principe de base pour l’établissement d’un programme. Le char se paye au poids. Même dans les pays les moins soucieux de la dépense, le chiffre de production est à peu près en raison inverse du tonnage unitaire. D’après les informations soviétiques, il y avait 1 600 Mark VI dans le matériel des 15 divisions blindées que la Wehrmacht a lancées contre Koursk. Le même effort industriel appliqué au Mark IV, lui aurait permis de lancer environ 3 200 chars de plus, soit à peu près 10 divisions blindées supplémentaires. Avant de conclure à la marche inexorable vers le char de plus en plus lourd, il faut tenir compte de ce facteur.

La valeur des protections légères, qui n’est autre que, retourné, le principe de la nécessité des armes puissantes, apparaît régulièrement au cours de l’histoire militaire et explique bien des surprises. De nos jours, sa méconnaissance tient avant tout à l’étude soi-disant expérimentale des périodes de paix, où l’on croit pouvoir se prononcer sur la valeur d’une protection par un simple essai de perforation. C’est un fait vérifié bien des fois que l’appréciation de la résistance par l’essai élémentaire est toujours trop pessimiste, et qu’elle conduit à faire refuser ou abandonner des protections d’intérêt certain.

La cuirasse individuelle est condamnée aujourd’hui, et il est fort probable que si l’on soumettait celles dont on peut charger un homme à l’expérience du champ de tir devant une mitrailleuse, le résultat ne serait guère encourageant. Mais il ne l’était pas davantage depuis un siècle et même deux. Or, une expérience répétée a montré que pendant cette même période la cuirasse protégeait fort bien le cavalier qui la portait. Dans son ouvrage sur La cavalerie française en 1870, le colonel Bonie présente en ces termes la charge de Reichshoffen : « Semblable au bruit de la grêle qui frappe « les vitres, on entendait le son des balles sur les armures, mais aucune ne fut traversée et l’on voyait les cuirassiers démontés chercher un refuge dans les bois. La cuirasse, disait-on, n’était bonne depuis les inventions modernes qu’à orner le musée d’un antiquaire ; le contraire s’est produit ». La faveur générale du casque depuis 1915 n’est-elle pas un fait de même nature, à une époque où jamais les armes offensives n’ont été si puissantes ?

Lorsque Dupuy de Lôme proposa pour la première fois d’arrêter les projectiles de marine avec une dizaine de centimètres de fer, on n’eut pas de peine à lui démontrer son erreur par un essai de tir, et à retarder ainsi de plus de dix ans l’avènement du cuirassé. Après 1918, l’insuffisance de protection des croiseurs issus des accords de limitation des armements navals était unanimement admise, Pouvait-on supposer qu’au Rio de la Plata les coques de trois croiseurs britanniques de ce type résisteraient fort bien non seulement aux calibres de 152 et 203 mm qu’ils portaient, mais encore au 280 mm d’un cuirassé de poche allemand ?

L’histoire bien courte de la protection des avions conduit à la même conclusion. Un des chefs de l’aviation française essaya vainement, quelques années avant la guerre, de faire adopter une protection du pilote dont il avait personnellement vérifié l’efficacité en 1918. On n’eut pas de peine à lui démontrer qu’elle n’était pas à l’épreuve du plus petit des calibres d’avion ou de DCA. Si, passant outre à cette conclusion pessimiste, on montait une tôle de 8 mm sur le dossier d’un siège de chasseur, on avait la surprise de le voir revenir avec quelques centaines de traces de balles dans son appareil.

La règle qui permet de condamner l’emploi des armes à faible puissance eu égard au tonnage du char n’autorise aucune conclusion semblable quant à la protection. Le char de 20 tonnes armé d’un 47 est injustifiable, parce qu’avec 500 kg de plus on aurait un char de même vitesse armé d’un 75. Mais, si l’on veut doubler les épaisseurs de protection, il faudra sensiblement doubler le poids. La règle impose au moins une protection faible, un casque pour l’homme, une tôle légère sur un siège de pilote ; elle ne peut rien enseigner dès que la protection absorbe une part importante du poids total.

Comment conclure ? Simplement qu’il y a place pour des chars à protection très différente, dont les poids varieront à peu près comme les épaisseurs de blindage, dont les moins armés auront de toute façon une arme puissante, mais dont les plus armés pourront porter des canons qu’on n’a pas encore songé à monter sur char. Dans la répartition généralement admise avant 1939, chars légers, chars moyens, chars lourds, et qui se poursuit encore avec le relèvement du poids maximum consenti pour cette dernière catégorie, il y avait une double erreur. D’abord on avait certainement fixé trop bas, beaucoup trop bas, la puissance de l’arme qu’on devait monter à bord d’un char pour combattre le char similaire. Mais surtout on se trompait complètement en croyant qu’il y avait pour chaque poids un compromis qui était celui du char optimum, où un dosage convenable d’armement, de protection et de vitesse vous garantissait en moyenne le meilleur rendement.

À l’époque où les caractéristiques des navires de guerre n’étaient pas encore réglementées par des accords internationaux, et où chaque marine pouvait choisir à son gré celles qu’elle estimait lui donner le bâtiment le plus convenable, ces deux mêmes erreurs ont été commises. On fixait trop bas la puissance de l’artillerie par rapport à l’épaisseur des blindages, et on complétait cette erreur de fait par une erreur de principe en s’imaginant que quelque règle pouvait donner d’une manière un peu précise les valeurs respectives de l’armement et de la protection. C’était alors le principe dit « de la protection correspondante » qui régenta longtemps les constructions de navires de guerre et qui voulait qu’un navire fût protégé contre son propre calibre, en sous-entendant que ce serait également celui du navire similaire qu’il aurait à combattre. Cette doctrine a justifié quelques-unes des pires horreurs qui aient enrichi la construction navale, entre autres les croiseurs cuirassés de 15 000 tonnes porteurs d’un calibre d’environ 200 mm ; il suffisait de monter sur des navires de même protection des canons de puissance double pour les déclasser aussitôt, ce que fit le croiseur de bataille.

C’est, plus ou moins consciemment, quelque principe de « protection correspondante » qu’on a suivi dans le choix des blindages de chars, même les plus modernes. Aussi peut-on prédire un succès certain à qui aura le courage de s’en écarter, et qui opposera, par exemple aux Tigre ou aux Staline des chars « moyens » de 20 tonnes, en nombre trois fois supérieur, armés d’une pièce de 105 de 50 calibres, ou des chars de 5 tonnes porteurs d’un 75.

La vitesse

Aux débuts du char, la vitesse a vraiment été la performance sacrifiée. Ces premiers chars français, pour leurs 13 à 23 tonnes, portaient des moteurs de 70 à 90 CV ; les premiers chars britanniques, pour leurs 30 tonnes, des moteurs de 105 CV. C’étaient là des puissances qu’on réclame aujourd’hui pour des autos de 1 200 kg. On ne pouvait donc en attendre qu’une vitesse insignifiante. Les chars français ne dépassaient pas 10 km/h : les chars britanniques 6 km/h.

On hésite à attribuer à l’Allemagne le mérite de la création du premier char rapide. Son A7V, de 1917, avait bien reçu, pour ses 35 tonnes, un moteur relativement puissant de 300 CV qui lui imprimait une vitesse de 16 km/h. Mais l’armée allemande n’en comprit pas l’intérêt et réduisit cette vitesse sur les modèles suivants ; l’A7VU de 1918, ne faisait plus que 12 km/h, le K-1918, 8 km/h. On pourrait croire que l’affectation au char de nouvelles missions, accompagnement ou exploitation, comportant des matériels beaucoup plus légers, aurait modifié cette situation. Cependant, ni les chars d’accompagnement tels que le Renault FT 1917 avec ses 35 CV et ses 8 km/h, le Ford 1918 avec ses 12,5 km/h, les allemands Leichte Kampfwagen LK I et LK II avec leurs 13,7 km/h, ni les chars d’exploitation Medium A à C, avec leurs 13 km/h, n’indiquaient une tendance vers le char rapide.

En réalité, aucune armée ne saisissait alors l’intérêt de la vitesse, et, l’eût-on compris, la mécanique des chars de 1914-1918 se prêtait mal à sa réalisation. Si, quelques années plus tard, on obtenait avec la même puissance par tonne des vitesses trois fois plus élevées qu’en 1918, c’est que la puissance des premiers chars était employée principalement à vaincre les frottements internes. Élever la vitesse eût surtout servi à accélérer la destruction de la mécanique par le moteur.

Le premier progrès technique devait venir de Vickers avec son entraînement de chenille par double barbotin et son guidage amélioré. On obtenait ainsi, sur les Vickers I, I A, II et II A de 1922 à 1927 une vitesse de 25 km/h avec la même puissance par tonne qui donnait 8 à 10 km/h sur les premiers chars, et 12 à 13 km/h sur les chars légers de 1918.

Le deuxième progrès technique vint en 1926 avec l’emploi de la chenille Carden-Loyd à petit pas, de rendement propulsif encore supérieur. Simultanément, l’allégement extrême des premiers chars auxquels on l’appliqua obligeait à relever la puissance par tonne, donc la vitesse, si on ne voulait pas établir un moteur d’auto de puissance réduite spécialement pour char. C’est ainsi qu’en montant un moteur Ford Modèle T, utilisé à 22 CV seulement, sur leurs premiers engins de moins de 2 tonnes, les constructeurs en tiraient une vitesse de 45 km/h. Cette vitesse, et même celles de 50 à 60 km/h, furent dès lors admises sur les chars dérivés du Carden-Loyd, avec une puissance qui ne dépassait pas 15 CV par tonne.

Ce sont ces vitesses qui ont été acceptées jusqu’en 1939 par toutes les années, à quelques très rares exceptions dont l’année française était la principale.

L’uniformité approchée de vitesse des chars qui se sont rencontrés au cours de la guerre ne pouvait prêter à beaucoup de démonstrations de la supériorité du char rapide sur le char lent. Cependant, l’intérêt d’une vitesse du même ordre que l’adversaire est certain ; le char lent est nettement handicapé ; le tank-destroyer rapide utilise fort bien sa vitesse pour sa sécurité et sa manœuvre.

Les raisons alléguées pour démontrer l’inutilité de la vitesse, que l’on continuait à présenter en France à la veille de la guerre, n’ont pas été confirmées à l’expérience. La vitesse de combat, affirmait-on, ne peut atteindre 10 km/h, car, à cette vitesse, on ne peut ni fouiller le terrain, ni effectuer un tir ajusté. La vitesse en terrain varié, sans souci de combattre, dépassait rarement 15 km/h en terrain moyennement accidenté, soutenait-on également. Dès lors, pourquoi traîner des moteurs capables de donner au char une vitesse de 50 à 60 km/ho dont il n’aurait pas à se servir au combat ?

Même si ce raisonnement avait été exact en niant l’utilité de sa vitesse, il ne justifiait pas sa conclusion pratique qu’où en tirait, l’inutilité de la puissance. Abaisser la puissance au niveau simplement suffisant pour donner largement les 10 à 15 km/h qu’on estimait seuls nécessaires, c’était sacrifier en même temps deux autres performances qui ont leur intérêt, l’accélération et la vitesse en côte. Beaucoup de conducteurs d’autos n’ont jamais poussé leur voiture à la vitesse maximum qu’elle peut donner sur route droite, non encombrée et horizontale. Mais ils n’en apprécient pas moins la puissance d’un moteur qui leur permet des reprises convenables au sortir d’un encombrement et d’un virage, ou de monter allègrement les côtes. L’équipage du char qui sort d’une haie pour pénétrer en terrain découvert voudrait bien atteindre rapidement la vitesse maximum qu’autorise l’état du terrain ; celui qui doit emprunter une pente à 45 degrés voudrait bien ne pas se traîner à la vitesse que lui permet un moteur calculé en vue du seul déplacement en terrain horizontal.

Dira-t-on que de tels terrains sont rares ? L’adversaire aura le soin de les choisir, soit pour y placer ses armes anti-chars, soit pour y engager ses chars. C’est par le même raisonnement qu’on défendait en 1914 le canon à tir tendu : combien y avait-il, dans les campagnes de France moyennement accidentées, de zones où I’ obusier fût vraiment indispensable pour atteindre l’adversaire défilé ? On oubliait que c’est précisément celles-ci qu’il choisissait pour s’abriter. Ce n’est pas autrement que la légion vint à bout de la phalange qui lui était supérieure en plaine ; elle l’attira en terrain accidenté.

Mais l’inutilité de la vitesse, même en terrain horizontal sans couvert ni obstacle, n’est nullement démontrée. Une telle affirmation supposait que le char n’avait d’autre rôle que le travail en liaison avec l’infanterie, sur un terrain étroitement compartimenté. Limiter sa vitesse à celle qui convenait à cette mission, c’était le désavantager gravement dans son action indépendante lointaine, où la vitesse était un facteur essentiel du succès de sa manœuvre. La guerre aura montré que le « terrain moyen » d’un camp d’instruction n’est pas celui où la moyenne des chars ont eu l’occasion de s’employer. Bien des Panzerdivisionen ont fait la campagne de France, de la Meuse aux Pyrénées, sans avoir à sortir de la route, d’où leur menace suffisait à faire rétrograder l’adversaire répandu dans la campagne. Pour le char comme pour l’homme à pied, le vieil adage militaire reste vrai : « Le chemin le plus court d’un point à un autre est la route nationale », qui permet au char le maximum de vitesse compatible avec le bon ordre de ses colonnes.

Ce qu’il y avait de plus grave dans le sacrifice que l’on faisait de la vitesse, c’est qu’il était parfaitement inutile. À poids donné, la supériorité en armement ou en protection du char lent sur le char rapide était insignifiante. Le même principe qui nous a servi à condamner le char d’armement faible très généralement accepté en 1939, condamne pareillement le char de faible vitesse beaucoup plus rarement admis.

Si l’on fait exception pour quelques tentatives du constructeur américain Christie vers 1930, où la puissance était portée jusqu’à 100 et 150 CV par tonne, la fraction du poids total affectée à la propulsion du char a toujours été insignifiante. Le poids du barbotin d’entrainement, des galets, de la chenille, ne doit pas entrer dans ce compte ; les échantillons de ces organes sont choisis pour des considération de protection et peuvent transmettre ou recevoir des puissances très supérieures à celles qu’on leur applique. Les seuls éléments qui doivent figurer à l’article vitesse du devis des poids sont le moteur et la boîte de vitesses.

Dépasser les 3 kg par cheval pour ces organes n’ajoute aucun supplément d’endurance notable ; les 15 CV par tonne qui impriment au char une vitesse de 55 à 60 km/h représentent dans ces conditions moins de 5 % du poids total. Quel avantage pouvait-on attendre ‘d’une réduction de moitié de la vitesse ou de la puissance ?

L’erreur des défenseurs du type de char lent a été la même que celle des constructeurs des derniers cuirassés lents, le Nelson et le Rodney. Dans leur opposition à la vitesse qu’ils rendaient responsable des pertes de navires britanniques au Jutland, les auteurs du programme l’avaient réduite au point qu’elle n’absorbait qu’une part insignifiante du déplacement. On ne s’était même pas aperçu que la fraction du déplacement qu’on avait négligé d’employer ― le Nelson et le Rodney n’atteignent pas les 35 000 tonnes autorisées à Washington ― aurait permis, sans aucun changement aux dimensions du navire, à son armement et à sa protection, d’atteindre la vitesse de 29 à 30 nœuds qui est celle des plus lents parmi les navires de ligne récents. L’erreur aurait pu coûter cher en juillet 1940 à la marine britannique, si la présence des trois derniers navires de ligne conçus par Fisher, le Hood, le Renown et le Repulse n’avait détourné la marine allemande et la marine italienne qui possédait à elle seule six cuirassés de 28 et 33 nœuds, d’une intervention en force contre les lignes de communications britanniques.

CHARS LÉGERS, MOYENS ET LOURDS

On peut classer les chars suivant leurs missions. C’est ainsi qu’on le faisait à leurs débuts, sans prêter trop d’attention au tonnage. Le poids des chars de rupture s’échelonnait des 13,5 tonnes du Schneider 1916 aux 70 tonnes des 2 C 1921, en passant par les 23 tonnes des Saint-Chamond, les 30 tonnes des Mark IV, les 42 tonnes des Mark VIII. Les chars d’accompagnement couvraient une zone moins étendue, qui allait cependant des 3,5 tonnes des Ford 1918 aux 10,2 tonnes des LK II allemands de la même année.

Mais le classement par la mission a un grave défaut : les différentes armées réclament en effet pour la même mission des matériels qui ne se ressemblent en rien et affectent le même matériel aux missions les plus variées. Là où les armées américaine et soviétique employaient avant I939 des « chars de cavalerie » dont l’armée française n’avait pas l’équivalent, celle-ci donnait à ses divisions de cavalerie des « chars moyens », qu’accompagnait toute une gamme d’AMD, AMR et AMC, automitrailleuses de découverte, de reconnaissance et de combat, à roues ou chenillées, distinctions dont nous ne croyons pas que l’expérience faite en Belgique ait confirmé l’utilité.

Le classement en chars légers, moyens ou lourds, qu’on préférait en 1939, a au moins pour lui de reposer sur une caractéristique qui ne prête pas à discussion et qui est le poids. De graves difficultés n’en subsistent pas moins. Dans les périodes de paix où les conceptions en matière de chars ont une certaine stabilité, on peut toujours convenir d’une limite d’une douzaine de tonnes pour les chars légers et d’une vingtaine pour les chars moyens. Mais la course au tonnage, rapide en temps de guerre, enlève leur intérêt à ces limites ; la plupart des chars sont devenus lourds dès 1943, et c’est dans cette catégorie que quelques distinctions seraient utiles.

Le classement suivant le poids néglige les différences importantes qui tiennent à l’armement. Lorsque les accords navals établissent des catégories séparées par les limites de déplacement de 600, 3 000, 10 000 et 35 000 tonnes, ils les complètent par des exigences de calibres qui ont pour effet de maintenir le parallélisme entre la croissance du déplacement et celle de l’armement. Ces accords n’appellent pas navire de ligne un bâtiment de plus de 10 000 tonnes et qui porte un canon d’un calibre supérieur à 203 mm ; ils font rentrer dans cette catégorie tout bâtiment de plus de 10 000 tonnes, ou porteur d’un calibre supérieur à 203 mm. On évite ainsi que les marines se laissent aller à rechercher la puissance de l’artillerie en dehors du tonnage global de navires de chaque classe qu’on leur accorde, et l’on obtient pratiquement l’uniformité désirée.

Faute de limitations de cette nature, il y avait en 1939 des chars allemands Mark IV armés de 75 mm, auxquels il était difficile de refuser le nom de chars lourds, et qui étaient cependant plus légers que certains chars moyens armés de 47 mm. Depuis, le Mark III allemand, plus léger encore, a remplacé son 37 mm par un 75 mm ; restait-il char moyen ? On peut même aller plus loin et il n’y aurait aucune difficulté à monter sur des chars légers de moins de 12 tonnes des matériels d’artillerie lourde, des obusiers de 150 à 155 mm par exemple ; malgré leur artillerie lourde, ces matériels resteront-ils chars légers ?

En réalité, le seul des facteurs de puissance du char dont les progrès soient en rapport étroit avec le tonnage est la protection ; vitesse et armement en sont à peu près indépendants. Sur mer, la vitesse est directement liée au déplacement, aussi bien pour les navires ordinaires que pour les glisseurs ; la puissance par tonne est d’autant plus faible, à vitesse donnée que le déplacement est plus élevé ; c’est pour cette raison, par exemple, que le navire de ligne de 35 000 tonnes et, mieux encore, celui de 45 000 tonnes, peuvent atteindre économiquement des vitesses de 32 à 34 nœuds qui absorbent, sur le croiseur de 10 000 tonnes, une fraction importante du poids total. Sur le char, au contraire, la vitesse maximum permise ne dépend qu’indirectement du déplacement, par l’intermédiaire des dimensions. Le grand char peut traverser un mauvais terrain à une vitesse que ne pourrait soutenir le petit char. C’est le genre de supériorité de la grosse voiture vis-à-vis de la petite, sur mauvaise route. Mais le facteur essentiel reste le nombre de kilos que doit traîner chaque cheval du moteur. À même puissance par tonne, donc en consacrant à peu près même fraction de leur poids total à la propulsion, des chars de tonnage très différent ont sensiblement même vitesse.

Le char permet évidemment le montage d’une arme d’autant plus puissante qu’il est plus lourd. Mais, pour que cet avantage du tonnage apparaisse, il faudrait qu’on utilise les possibilités des tonnages actuels. Or on est encore très loin des puissances d’armes qu’on pourrait monter sur les chars si on affectait à leur armement une fraction notable de leur poids total. Le tonnage n’a donc pas encore sur l’armement l’influence qu’il pourrait avoir.

La véritable supériorité que procure le tonnage porte sur la protection. Le char ne pouvait échapper à la loi qui régit depuis près d’un siècle l’évolution du navire de ligne, et qui commence à régir celle de l’avion, depuis trois ans que le blindage est apparu en combat aérien. Pour le char, comme pour le navire et pour l’avion, l’affectation d’une fraction donnée du tonnage à la protection permet l’emploi de blindages d’autant plus épais que le tonnage est plus élevé, car les surfaces à recouvrir croissent moins vite que les volumes et les poids. Dans le cas du char, la comparaison n’a même pas à porter sur des engins semblables, dont la carapace doit recouvrir des moteurs de puissance et d’encombrement proportionnels au tonnage, une réserve de combustible également proportionnelle au tonnage. Car une part importante du volume protégé est celle qu’exige l’équipage, et on a compris sur le char, plus vite que sur l’avion et surtout que sur le navire, qu’il n’était pas nécessaire de faire croître l’équipage en proportion du tonnage. Les chars lourds de 60 tonnes d’aujourd’hui ne réclament même pas le personnel de six hommes d’un Schneider 1916 de 13 tonnes.

La course récente au tonnage du char était donc suffisamment justifiée du point de vue protection. Elle l’était d’autant plus que les protections déjà réalisées jusqu’en 1943 avaient à maintes reprises mis en échec les armes anti-chars spécialisées et même certaines artilleries légères de campagne. On est actuellement, une fois de plus, avec les canons anti-chars spécialisés ou les artilleries légères, à la limite inférieure de la puissance réclamée par les blindages de chars lourds. Un nouveau bond reste tentant, qui déclasserait deux matériels de cette espèce.

Mais deux gros changements sont survenus, l’auto-propulsion, spécialement celle des bombes d’avions, et la charge creuse, qui permettent la perforation des blindages avec des armes de poids très inférieur à celui du canon de même puissance. La course au tonnage n’est plus l’aboutissement naturel de la double course au calibre du projectile et à l’épaisseur des blindages. Le char minuscule peut avoir demain raison du monstre.

Camille ROUGERON (1947)