La Mauritanie : exception sécuritaire dans le paysage sahélien

https://www.revueconflits.com/la-mauritanie-exception-securitaire-dans-le-paysage-sahelien/

Alors que les pays du Sahel tombent dans la violence et l’insécurité, la Mauritanie demeure stable. Une exception qu’il convient d’analyser de près pour mieux la comprendre.

Gildas Lemarchand s’est spécialisé sur les questions sahéliennes. Outre divers articles, il a notamment publié Désarmement, Démobilisation et Réintégration au cœur des conflits armés sahéliens (L’Harmattan).

Après divers revers en ce début de décennie pour la France en Afrique, l’heure est déjà à la réaction, à la réinvention de partenariats[1]. Battue en brèche au Sahel, remplacée par endroit, elle n’est pas la seule visée par les manifestations. Il faut y voir une condamnation plus large de tout soupçon de domination[2]. La France continue de compter sur divers partenaires plus ou moins solides. En passe de perdre le soutien du Niger, elle s’appuie désormais sur ses bases permanentes au Sénégal et en Côte d’Ivoire, sur ses liens avec le Tchad, mais aussi, et beaucoup plus discrètement, sur la Mauritanie. Exception régionale en termes de diplomatie, celle-ci ne permet qu’un soutien très officieux de l’étranger. Miracle géopolitique, elle conserve une lecture propre de la situation régionale, fondant sur les principes d’indépendance et de sûreté l’ensemble de sa politique. Elle est pour cela l’objet d’une lutte d’influence. En mars 2023, le Chef d’état-major des Armées se rend à Nouakchott pour confirmer un partenariat solide. Un mois plus tôt, Sergueï Lavrov promettait au président Ghazouani un soutien russe à la situation mauritanienne. Nouakchott a en effet signé avec Moscou un accord de défense, tenu secret, en juin 2021. L’OTAN fait aussi croître son influence. La Mauritanie est membre du dialogue méditerranéen de l’organisation depuis 1995 et bénéficiaire depuis 2013 du programme OTAN de renforcement de la formation dans la défense. En juin 2023, le collège de défense du G5 Sahel, basé à Nouakchott et pré-carré de l’influence française[3], a signé un accord de coopération avec le collège de l’OTAN devant permettre de « relever les défis communs[4] ».

Toute cette émulation autour de la Mauritanie consacre le pays dans son rôle de pilier de stabilité dans la région. Un an après le déploiement de Wagner au Mali, dix ans après le début de l’opération Serval, plus de quarante ans après son retrait du Sahara occidental, la Mauritanie joue un jeu d’équilibre dans la région. Dans une dynamique de contagion régionale bien connue, le pays n’a pas connu d’attaque terroriste depuis 2011. Ce résultat est le fruit d’une politique sécuritaire détaillée ici.

Une utilisation savante du marqueur religieux

Nouakchott s’est tout d’abord attaquée au terrorisme islamiste en osant porter la lutte sur le terrain théologique. Au fondement de la politique religieuse mauritanienne se trouve l’aura prestigieuse. La piété du pays est en effet reconnue dans le monde musulman, il est ainsi de bonne facture pour les grandes familles du Golfe de disposer d’un prédicateur mauritanien privé. Des villes anciennes comme Oualata, Ouadane, Tichit ou Chinguetti, ont établi cette grande réputation. De ces centres, Chinguetti reste le plus prestigieux. Septième Ville sainte de l’Islam sunnite, l’expression « trab chinguetti » désigne encore parfois tout l’Ouest saharien. La scène religieuse nouakchottoise a pourtant servi de terreau à certaines figures djihadistes. Jusqu’en 2003 par exemple, le fondateur de Boko Haram y étudie son Islam à l’Institut islamique saoudien. La Mauritanie a également longtemps pourvu les rangs des Groupes Armés Terroristes (GAT). En 2014, il s’agit de la deuxième nation la plus représentée au sein d’AQMI après les Algériens[5]. Des hauts dignitaires de ces groupes sont alors beïdanes (maures blancs)[6]. Concernant la filiale État islamique, plusieurs cellules sont démantelées depuis 2015. Aucune mention n’est pourtant faite d’une quelconque province mauritanienne dans la communication de l’ISWAP.

Cette réputation de piété a d’évidence contribué à éviter que l’État mauritanien ne soit désigné trop aisément comme takfir[7] par les groupes armés régionaux. Ce qui aurait légitimé la violence à son encontre. Elle a également servi de base à la mise en place d’un véritable dialogue religieux au sein du pays. Souvent citée comme un exemple régional, cette politique englobe un fort volet carcéral et sert de pilier à la lutte contre le djihadisme. Avant 2005, année d’inflexion de la politique sécuritaire mauritanienne, les prisons servent d’incubateurs à la radicalisation. Le 2 septembre de cette année, à la suite du coup d’État du Colonel Vall, les opposants salafistes en sont libérés. Parallèlement, des mesures anti-terroristes sont votées. Il faut cependant attendre début 2010 pour que, sous la présidence d’Aziz, un dialogue théologique soit véritablement ouvert. Les autorités religieuses vont à la rencontre des jeunes djihadistes en les approchant comme des croyants égarés. Cette expérience n’a depuis cessé d’être répétée. Un tournant vers la rigueur sociale a également été adopté entre 2009 et 2013. De la fermeture des bars à celle de l’ambassade d’Israël[8], toutes ces mesures prennent place dans le jeu mesuré sur la moutaraka, pacte de non-agression tacite entre croyants dans la tradition musulmane. Nouakchott souffre à cet égard de la « thèse du pacte ». Basée sur des documents américains déclassifiés en 2016, elle exprime l’idée que la Mauritanie serait à l’abri de toute attaque en échange d’un soutien financier discret. Impossible de verser ici dans la guerre du renseignement. Quoi qu’il en soit, dans sa rhétorique, Nouakchott inverse la problématique et parle de guerre sainte menée contre le terrorisme. Le ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel est évidemment aux commandes et fait grand cas de la résilience des autorités religieuses du pays. Lorsque ce dialogue est mis en place pour la première fois, cinq cents imams se retrouvent employés à Nouakchott, permettant à l’État de contrôler les prêches d’un tiers des mosquées de la capitale. Les réseaux sociaux sont également investis, des campagnes analogues y sont régulièrement menées.

L’Islam est aussi pour Nouakchott l’unique moyen de garantir la cohésion nationale. Le sujet communautaire est si tendu et la captation du pouvoir, par les beïdanes, si prégnante que les résultats du recensement de 2013 n’ont jamais été rendus publics. Le nouveau recensement lancé à l’été 2022 devrait voir ses conclusions tout autant conservées sous scellé. Le président mauritanien a d’ailleurs fait date lors du discours de Ouadane en décembre 2021. Dans celui-ci, Ghazouani s’en est pris aux héritages de l’esclavage[9] et aux clivages « qui affaiblissent la cohésion sociale et l’union nationale ». Par ailleurs, le règlement du passif humanitaire, nom pudiquement donné aux massacres des populations noires dans les années 1990, continue d’empêcher toute réconciliation entre les maures et les populations du Sud. Les beïdanes maintiennent donc artificiellement leur majorité dans le pays, en conservant dans leur groupe culturel les haratins. Le risque est que ces anciens esclaves, de culture maure, mais noirs, rejoignent politiquement, par argument racial, les populations noires du Sud du pays renforcées en effectifs par des vagues migratoires[10]. Dans tout cet ensemble, le seul marqueur commun demeure la religion.

Refonte et redéploiement du système sécuritaire

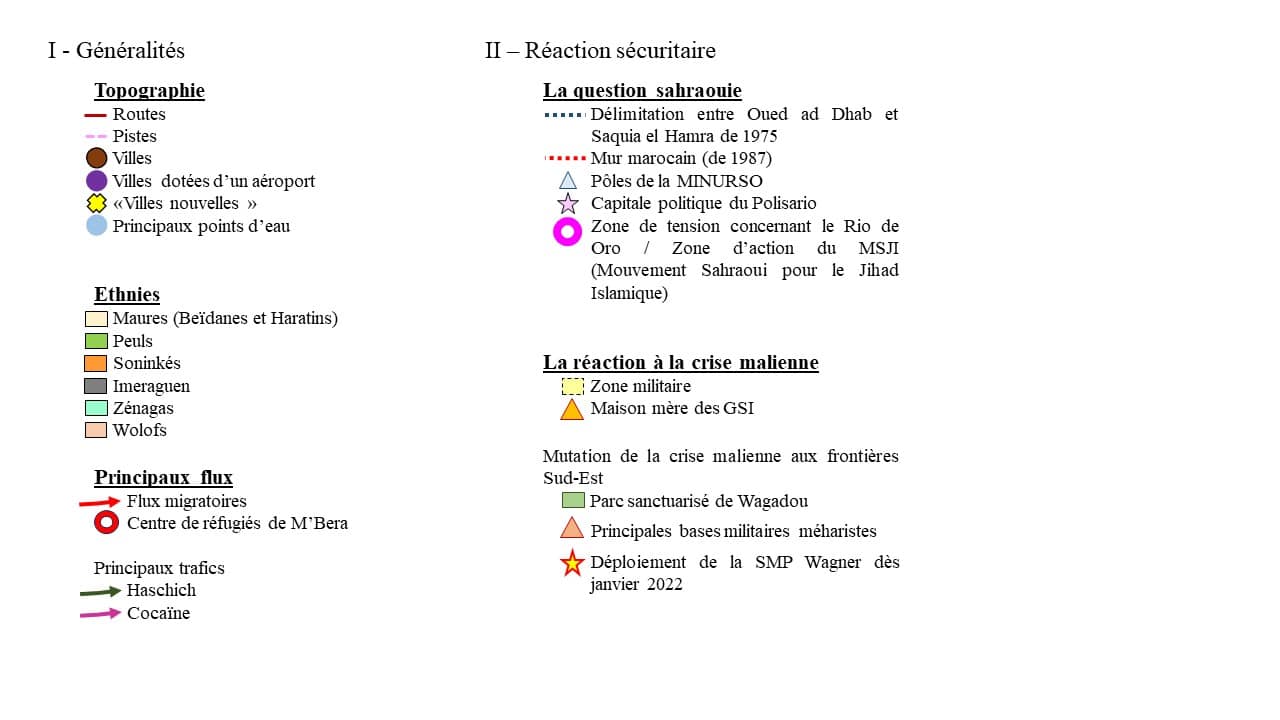

En même temps qu’elle investit le champ des causes religieuses, Nouakchott s’acharne à battre militairement les GAT. En 2005, la caserne de Lemgheitty est attaquée, trente victimes sont à déplorer dans les rangs des forces mauritaniennes. De ce revers, le gouvernement obtient un consensus absolu pour apporter une réponse appropriée. Premier jalon : l’augmentation du budget de l’Armée. Il est multiplié par quatre en neuf ans. Des uniformes nationaux sont enfin achetés, des efforts sur l’acquisition de pick-up sont initiés. L’état-major général des Armées est lui aussi rénové et inauguré en 2011, il est le symbole de cette remontée en puissance. Alors que les attaques continuent[11], les Groupements Spéciaux d’Intervention (GSI) sont créés en 2008 pour reprendre à leur compte le principe du rezzou. Dès 2009, un détachement d’assistance militaire opérationnel français est créé pour assister ces GSI. Il les entraîne à Atar et agit avec eux dans les opérations de destruction. Huit groupements de deux compagnies chacun sont coordonnés avec l’Armée de l’air mauritanienne. Dès 2010, celle-ci affirme la capacité mauritanienne à rétablir une défense de l’avant, en menant des raids à quelques kilomètres de Tombouctou. Pour faire schématique, les avions repèrent et neutralisent éventuellement, les GSI réduisent la résistance et confirment la destruction. Plus romantique, des unités méharistes sont également mises en place. Comme le prophétisait Monod, « dans le progrès de nos connaissances, la belle part, la part la plus utile et solide, reviendra moins peut-être aux véhicules perfectionnés […] qu’au lent cheminement de quatre grosses pattes et de deux savates en peau d’antilope[12] ». Image romanesque exclue, il s’agit ici d’un outil léger, une sorte de Gendarmerie du désert, destinée à renseigner, à porter la présence de l’État et à verser dans quelques actions d’aide aux populations. La maison mère de ces troupes se trouve à Oualata et le centre de formation à Achemine. Trop légères pour une éventuelle rencontre face aux katibas, ces troupes sont coordonnées avec des pick-up armés. Toutes ces unités concourent à la surveillance du pays dans le cadre de la doctrine des points vitaux. Celle-ci a identifié les principaux points de passage obligés pour entrer ou circuler dans le pays, mais aussi les aimants sociaux : points d’eau, mosquées et marchés. Une zone militaire a également été mise en place dans le Nord-Est du pays. Si les 4 500 kilomètres de frontières du pays sont de facto poreuses, l’idée est d’utiliser la profondeur stratégique offerte par le désert pour séparer les centres de pouvoir mauritanien des menaces. Bien qu’immenses, ces zones ne dépendent que de points de rassemblement très restreints, eux même contrôlés par un maillage tribal très contraint. Un effort particulier a également été porté sur le renseignement. Un centre C3I a été mis en place à Nouakchott pour surveiller le territoire. Plus largement, les renseignements mauritaniens ont pu jouer sur les liens tribaux ou matrimoniaux pour infiltrer les groupes[13].

Concernant le volet population, l’État mauritanien s’acharne depuis quelques années à fixer les locaux et à réguler les flux migratoires. Au Nord du pays, le maillage mis en place par les GSI a été bouleversé par la ruée vers l’or initiée dès 2016. La ville de Chamy est sortie de terre pour servir de point de départ et de surveillance de cette quête de l’or. Depuis la reprise des hostilités au Sahara occidental à l’automne 2020, plusieurs heurts impliquent régulièrement des Mauritaniens dans la zone qui réunit les frontières algériennes, mauritaniennes, et sahraouies/marocaines. Trois radars et un centre de contrôle ont été implantés à Zouérate. Dans le sud-est du pays, d’autres problématiques ont accru la pression sur la population. Là aussi la politique des « villes nouvelles » a mené à la fondation de Nbeiket Laouach. Située à quelques kilomètres de la frontière malienne, elle sert de base de surveillance. À partir de janvier 2022, plusieurs Mauritaniens disparaissent régulièrement. La frontière est souvent traversée pour des raisons économiques. Des opérations de ratissage sont alors menées dans la zone par l’armée malienne, conjointement avec Wagner[14]. Les massacres prennent une telle ampleur qu’en mars 2022, le Premier ministre mauritanien demande à Bamako, à la tribune de l’AGNU, de cesser « ces actes criminels récurrents ». Ce contexte a suscité divers mouvements de populations. Le problème est triple pour les autorités mauritaniennes. La pression sur les ressources locales déjà insuffisantes. La probable manipulation des réfugiés par des éléments radicaux susceptibles de monter des cellules à partir des camps. Le possible bouleversement des équilibres ethniques[15].

Afin d’achever cette réflexion, rappelons que le djihadisme comme idéologie politique repose sur les concepts de takfirisme (la déclaration d’une personne ou d’une organisation comme apostat légitime la violence à son encontre[16]), d’al-wala’wal bara (la loyauté et le désaveu – un musulman doit une loyauté absolue à tous les autres musulmans) et d’al-hakimiyyah qui permet le rejet de l’État importé (la souveraineté est combattue si elle n’a pas de fondement coranique). Avec son jeu sur le prestige religieux comme sur la moutaraka, Nouakchott se met à l’abri des deux premières notions. Concernant la troisième, la Mauritanie est avant tout une République islamique. Elle régule par ailleurs l’aide des pays occidentaux, muselant toute médiatisation de cet apport extérieur. Elle prend également une série de contrepieds pour équilibrer cette influence et faire montre d’indépendance. Ainsi, alors que le Mali est marginalisé, le président mauritanien a plaidé début juillet 2023 pour un retour de Bamako dans le G5 Sahel. Elle diversifie encore les partenariats, acceptant autant une aide démonstrative américaine que quelques investissements chinois, ou encore de signer un accord de défense avec la Russie. Au niveau des forces de sécurité, la Mauritanie tend à employer tous ses moyens vers la défense de son territoire. Par traumatisme d’abord : elle échappe aux velléités de dépeçage de ses voisins dès son indépendance. Outre quelques interventions, les énergies sont dévolues depuis à la survie du pays. Cela étant, le gouvernement mauritanien reste inquiet du risque ethnique qui pointe dans le pays. La captation des pouvoirs par les beïdanes, dont la part dans la population décroît progressivement, fait en effet apparaître un déséquilibre de plus en plus criant. Le scénario d’une implosion d’ici quelques années est une probabilité prise en compte.

Notes

[1] Revue de la Défense Nationale, Afrique, France, une nouvelle relation…, numéro 860, mai 2023.

[2] Général Bruno Clément-Bollée, « Fini, l’Afrique dominée, place à l’Afrique souveraine et son message : l’Afrique aux Africains ! », Le Monde, 26 janvier 2023.

[3] Le poste de Directeur des Etudes y est traditionnellement dévolu à un colonel français. Par ailleurs la francophonie qui y prévaut est employée comme frein à toute influence étrangère.

[4] Termes employés par le Général Olivier Rittiman, général commandant le collège de défense de Rome, pour décrire le partenariat établi.

[5] Selon les recherches d’Alain Antil.

[6] Mohamed Lemine Ould Alassan dit Abdallah el-Chinguetti, est ainsi l’un des principaux idéologues d’AQMI avant son exécution en 2013. Hassan Ould Khali, dit Jouleilib, est le bras droit de Mokhtar Belmokhtar. Il est également exécuté en 2013.

[7] Apostat.

[8] L’ambassade d’Israël est attaquée en 2008 et sera fermée en 2009.

[9] Malgré la loi 2015-031 incriminant la pratique de l’esclavage, 2,5% de la population mauritanienne est encore en servage.

[10] Si les Sénégalais ne représentent officiellement qu’une centaine de milliers de personnes, ils seraient en réalité un million sur les presque cinq millions du total de mauritaniens.

[11] En 2007 et 2008, les attaques visent des touristes et des militaires. En 2008, une boîte de nuit et l’ambassade d’Israël sont attaquées à Nouakchott et en 2009, l’ambassade de France l’est à son tour. En février 2011, trois camions chargés d’explosifs sont arrêtés sur la route de la capitale. Le 20 décembre 2011, l’enlèvement d’un gendarme à Adel Bagrou est le dernier acte terroriste à avoir abouti en Mauritanie.

[12] Théodore Monod, Méharées, Paris, Actes Sud, 1998.

[13] Mokhtar Ould Boye, Charles Michel, Victoire dans les dunes, L’enlisement de la crise sahélienne n’est pas inéluctable : l’exemple mauritanien, Paris, L’Harmattan, 2020.

[14] Nara est un des premiers lieux dans lequel la SMP s’implante au Mali. De là, l’opération Maliko est rapidement menée dans la forêt de Wagadou par les FAMA et Wagner.

[15] Selon l’UNHCR pour 2022, 60% des réfugiés de M’Bera étaient touaregs, 15% maures et 15% peuls.

[16] Y. I. Ibrahim, « Insurrections djihadistes en Afrique de l’Ouest : idéologie mondiale, contexte local, motivations individuelles », Notes ouest africaines, OECD, 2019.