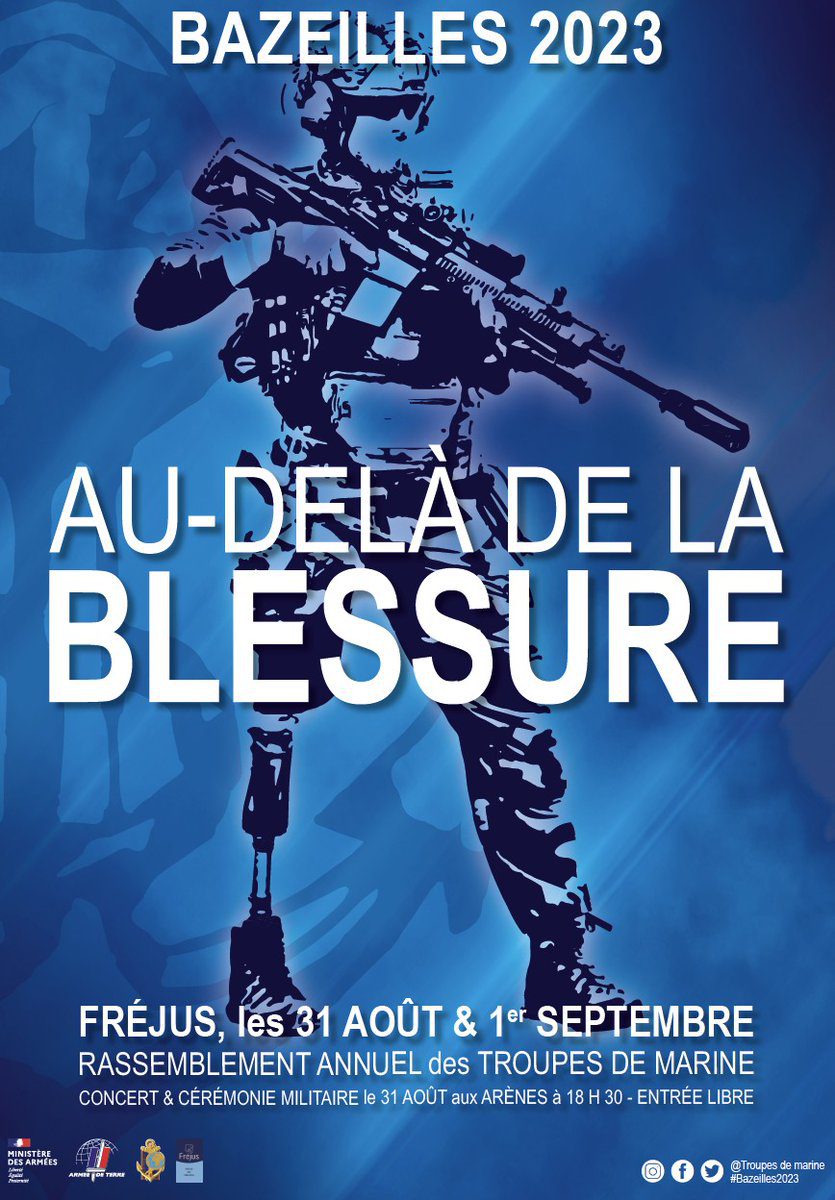

Bazeilles est devenu le symbole des troupes de marine. L’anniversaire de Bazeilles est commémoré chaque année dans tous les corps de troupe de France et d’Outre-mer et sur les lieux mêmes de la bataille. À ce haut fait, marsouins et bigors attachent l’origine légendaire de certaines particularités de l’arme : port du képi et de la cravate noirs et suppression des tambours, mesures qui, d’après la tradition, auraient été prises au lendemain de Bazeilles en signe de deuil et pour commémorer le souvenir de ceux qui préférèrent mourir plutôt que de se rendre. 1870 : la France est en guerre. Son territoire est envahi.

La dernière cartouche

À cinquante mètres des lisières du village, un peu à l’écart de la route qui conduit à Balan et sur son côté droit, les murs gris d’une maison encore solide apparaissent à travers les feuillages d’antiques peupliers.

Au-dessus de la porte une enseigne : « Bourgerie, vin, bière, eau de vie ».

Cette demeure isolée, fréquentée sans doute le soir par les amoureux ou les compagnons du bourg, cette auberge inconnue sera demain immortalisée par le peintre de Neuville sous le nom de « La maison des dernières cartouches ».

Simple petit bouchon de chez nous avec, derrière sa cour qui fait face à la vallée de la Meuse, une grande salle, un salon, une salle à manger et une cuisine au-dessus d’une cave, les quatre chambres claires du premier étage et le vaste grenier ; simple coin de chez nous qui fleure bon dans sa haie de feuilles vives ; petit logis qui ne doit qu’à sa position d’être encore épargné, mais qui va devenir l’ultime forteresse de Bazeilles.

L’auberge forme deux corps de bâtiments contigus, avec huit fenêtres en haut, autant en bas, et trois portes, toutes donnant sur la façade est. Une courette la sépare d’un appentis.

Dans son repli sur Balan, le 2e de Marine est passé près de là. Au cours d’un repli mordant, chaque point d’appui doit être utilisé. Le capitaine Bourgey qui déjà ce matin l’a occupée, reçoit l’ordre d’y tenir avec quelques éléments. Il y pénètre et y trouve le commandant Lambert qui vers 9 heures, après sa blessure, s’y est fait transporter. Avec le capitaine Delaury et les sous-lieutenants Escoubet et Saint-Félix, Bourgey organise la défense, cependant que le mouvement général continue. Des hommes passent, des officiers les encadrent ; ce sont les derniers combattants des coins de rue, ceux qui ont refusé de se rendre. En apercevant ce réduit encore calme, ils n’ont qu’un réflexe : aider ceux qui ont reçu mission de le défendre. Se joignant ainsi aux défenseurs les capitaines Aubert, du 2e de Marine, et Picard, du 3e, et quelques marsouins et sous-officiers de tous les régiments. Ils sont peut-être une soixantaine à laquelle les Bavarois, occupés dans leur sauvage répression, laissent un moment de répit.

En bas, dans les caves, les soldats ont trouvé des bascules, des balances, et du vin (que les officiers firent croire empoisonné) ; dans les greniers, du blé. La maison vient d’être abandonnée. Aux fenêtres pendent encore des rideaux ; les lits sont garnis de leur fourniture, sauf les draps qui ont été emportés.

Bourgey et Aubert organisent la défense. Lambert est couché dans une chambre au premier étage. Rapidement, la maison devient un fortin. Pour tous la situation est claire : il s’agit de tenir le plus longtemps possible afin de protéger le repli et de retarder l’avance ennemie jusqu’au retour offensif de la division depuis Balan.

Il faut donc se défendre jusqu’au bout par un feu nourri et ajusté. Aubert est un champion de tir. Il se place à la fenêtre de la grande chambre, où gît Lambert qui approuve ces dispositions. Dealaury est dans la pièce à côté. Saint-Félix, du grenier, renseigne sur les mouvements de l’ennemi. Picard est en bas. Bourgey avec Escoubet coordonnent l’ensemble.

Des meurtrières sont pratiquées dans les tuiles, dans les coins de mur, partout où l’on peut voir sans être vu. Les grandes fenêtres sont protégées avec tout ce qui tombe sous la main : sacs de blé, matelas, coussins, meubles. Les meilleurs tireurs sont aux créneaux ; les autres passent les munitions. L’infanterie de Marine est prête à subir l’assaut.

Il ne tarde guère.

Une fois Bazeilles occupé, la première griserie passée, les Bavarois se jettent à la poursuite de l’armée. Ils débouchent par la grand’route, en direction de Sedan.

Une décharge générale fauche les tuniques bleues.

L’ennemi s’arrête, car chaque coup qui part de cette maison maudite fait mouche. Le 15e Bavarois en son entier reçoit alors mission de prendre cette redoute. L’Allemand sait maintenant le prix qu’il faut mettre pour venir à bout des « diables bleus ».

En s’abritant derrière les arbres, les haies, les murs de clôture, les talus, par une série de bonds prudents, le 15e du Roi Louis parvient jusqu’à l’épaisse haie vive qui entoure le jardin et le verger attenant. Embusqués derrière cet abri, couchés dans le fossé de la route ou à genou à l’abri d’une murette de clôture qui disparaît sous la haie, les Bavarois déchargent leurs Werder à bout portant, dans toutes les ouvertures de la maison. Les marsouins ripostent avec énergie. L’adresse du capitaine Aubert crée chez tous une émulation qui est loin d’exclure le calme. Chacun pressent l’imminent assaut.

Nos pertes sont sensibles. Tout marsouin qui se découvre est touché. Le sang coule et éclabousse le bord des meurtrières. Les blessés sont évacués, loin des cloisons ; ceux qui n’avaient pu trouver place, montent aux créneaux.

La grande horloge de la chambre est percée par une balle. Comme plus tard, le 24 mai 1871, le cadran des Tuileries indiquera 4h55 quand le palais de Catherine de Médicis prendra feu, l’horloge de la maison Bourgerie s’arrêtera à 11h35. À partir de ce moment le temps ne compte plus pour les braves qui y résistent.

Le feu est si bien ajusté que l’ennemi n’ose donner l’assaut, et décide plutôt de cerner la maison.

Saint-Félix signale cette manœuvre. Lambert comprend ce qu’elle signifie : « Il m’est impossible de marcher, dit-il aux officiers qui se trouvent dans la chambre. Laissez-moi quelques hommes, et retirez-vous avec le détachement sur la division ».

« Non, mon commandant, nous resterons avec vous jusqu’à la fin. Nous ne vous abandonnerons jamais ! » Bourgey est responsable de la défense : on lui a confié la maison, il la garde.

Les travaux entrepris à la barre à mine, dans les murs du rez-de-chaussée, sont abandonnés. Les portes sont bloquées par des enclumes, des vieilles roues, des établis, des meubles… La manœuvre allemande se déroule comme l’avait prévu Saint-Félix. La maison est encerclée. La position cernée. La mission s’en trouve presque facilitée : il suffit maintenant de tuer et de mourir sur place. Alors le village de Bazeilles aura été défendu jusqu’à la mort : le général sera content.

Il est près de midi. Von der Thann installé sur la place de l’Église, s’aperçoit de l’arrêt de ses avant-gardes. Il s’en inquiète. Sa colère est grande. « Ils veulent tenir, assiégez-les ». Tout siège comporte de l’artillerie. Les batteries de Liry reçoivent la maison Bourgerie comme objectif. Les premiers obus éclatent au delà ; la seconde bordée atteint la toiture obligeant l’évacuation du grenier. Un moment, la confusion règne à l’intérieur. Le feu se ralentit. Les Bavarois croient à l’anéantissement de la résistance et reprennent la progression. Pas pour longtemps.

Le silence qui a suivi l’arrivée des obus a été mis à profit par Bourgey pour réorganiser la défense. Le grenier est abandonné, les munitions sont redistribuées. On devine au loin les chassepots. On en entend aussi dans Bazeilles où tiennent encore Bourchet, Watrin et d’autres. On en entend vers Balan où la division continue de lutter. Ce claquement bien connu confirme les espoirs : les camarades reviendront ; il faut tenir, tenir. Bourgey et le caporal Aubry, par la fenêtre d’une chambre voient quatre gaillards s’avancer. Leur chassepots rallument la bataille.

Bourgey est assommé par une partie du plafond arraché par un obus ; rapidement remis, il reprend sa mission. Delaury est atteint au cou et à la hanche ; Picard est blessé à la face.

À tout coup, les marsouins tombent. L’atmosphère dans les chambres devient irrespirable. Le grenier flambe doucement. L’odeur du feu, de la poudre et du sang, la poussière, la fumée et le plâtras empêchent de penser à autre chose qu’à cette lutte à mort librement acceptée.

Von der Thann, au comble de la rage, essaie de faire miner l’arrière de la maison et sauter ce dernier bastion du droit qui barre la route à la force. Un sous-officier en avertit Bourgey. Celui-ci fait concentrer le feu sur les sapeurs qui sont aussitôt stoppés. Maintenant le toit est en flammes. La maison va sans doute s’écrouler. L’aile est atteinte par un obus de plein fouet. Les marsouins combattent toujours. Ils sont magnifiques ; ils sont beaux comme seuls sont beaux ceux qui savent se sacrifier. Les visages sont crispés, les volontés tendues. Ni excitation, ni fausse exaltation. Pas un cri, pas un mot, hors le râle des mourants et les quelques plaintes des blessés.

Mais jusqu’à quand vont-ils mourir ? Les cartouches s’épuisent, les gibernes se vident. C’est alors que Von der Thann, jugeant l’inanité de ses efforts, ordonne d’amener deux pièces d’artillerie qui remplaceront l’impossible travail des sapeurs.

D’un côté des moyens toujours renforcés. De l’autre, le sous-lieutenant Saint-Félix, après avoir fouillé les blessés et les morts, rapporte trente cartouches.

Ce sont les dernières.

Il ne s’agit pas de les perdre. Les meilleurs tireurs vont les employer. Bourgey est l’ancien instructeur de tir de son bataillon ; il n’a plus rien à commander ; il va tirer… Aubert n’a pas quitté sa fenêtre.

Vingt-neuf sûrement, lentement, font mouche.

Il ne reste que la dernière.

À Aubert l’honneur de la tirer. Il l’introduit dans la culasse.

Le silence est pressant… Le sang s’arrête… Les sens sont tendus…

Le coup est parti… Il n’a pas été perdu.

C’est la dernière cartouche.

À présent règnent dans les ruines de l’auberge le calme, le désœuvrement, le vide de l’âme, la fin du ressort. Autour du commandant Lambert, un conseil de guerre est tenu. Tous les cadres y sont convoqués. Dehors, dans un grand bruit, les pièces demandées par von der Thann arrivent au galop. Doit-on se rendre ou se faire tuer ? Les yeux se rallument, les baïonnettes sortent des fourreaux… charger.

Lambert ne se sent pas le droit de sacrifier ces hommes qui sont restés avec lui. Il doit essayer de sauver leurs vies Bourgey responsable de la défense, a rempli sa mission. Il s’incline maintenant devant le devoir constant des officiers : la vie des soldats.

Sur la baïonnette du chassepot N° 69 399, appartenant au sergent Poitevin, le mouchoir blanc d’Escoubet est tendu par la fenêtre. Les hurlements sauvages répondent à la consternation des marsouins.

« Je sortirai le premier » dit Lambert. « S’ils me massacrent, alors vendez vos vies. Vous sortirez à la baïonnette et tâcherez de percer vers Sedan ».

Une fois encore, la raison et le devoir ont triomphé d’un fol enthousiasme. Bourgey prend le commandement des survivants qui ont rageusement dégainé.

La porte du rez-de-chaussée est ouverte… Lambert s’engage sous la tonnelle de houblon… Vingt lances cherchent sa poitrine. Les marsouins bondissent. Un capitaine bavarois, le capitaine Lissignolo, du 42e Régiment s’interpose. Son geste chevaleresque empêche le plus horrible des massacres.

Face au soleil couchant, irréels, ayant encore dans leurs yeux la mort qu’ils ont acceptée, sales de l’éclat lumineux des combats, dédaigneux de la force et du nombre qui les a vaincus, les troupes de la Marine quittent Bazeilles.

Six cent cadavres entourent la maison de la dernière cartouche.

Texte extrait de « Bazeilles 31 août – 1er septembre 1870 » du capitaine Jean Coigniet de l’infanterie coloniale, édité chez Pouzet en avril 1953 à Paris.