Turbulences dans l’Indo-Pacifique français : politique intérieure et politique étrangère, les différentes échelles de la crise néo-calédonienne

Dans sa déclaration de politique générale du 1er octobre 2024, le nouveau Premier ministre Michel Barnier, a accordé une grande attention à la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci, vitrine-laboratoire incontestée de la stratégie Indo-Pacifique de la France est confrontée depuis mai 2024 à un cycle de violences destructrices qui ont largement entamé les relations entre communautés, affaiblissant l’image régionale de la France et la cohérence de sa politique indo-pacifique. Le Premier ministre et son ministre des Territoires d’outre-mer François-Noël Buffet, semblent désireux d’ouvrir la voie à la conciliation et à la reprise du dialogue en Nouvelle-Calédonie. Cette démarche d’apaisement laisse entrevoir l’espoir d’un accord sur la future gouvernance et une nouvelle formule de souveraineté pour le territoire. Pour autant, 26 ans après les Accords de Nouméa (1998) qui évoquaient un « destin commun » et trois referendums sur la question de l’indépendance, une histoire commune différemment interprétée continue à diviser les mémoires des habitants et l’avenir statutaire de l’île apparait encore dans les limbes. Avec la crise calédonienne, l’ambition indo-pacifique de la France s’est heurtée de plein fouet à une réalité politique et historique mal prise en compte. Deux niveaux de lecture se superposent liant étroitement enjeux de politique intérieure et de politique étrangère. Faute d’une sortie par le haut de la crise, les efforts entrepris par Emmanuel Macron pour légitimer le positionnement indo-pacifique de la France pourraient être largement remis en cause. Cette fragilisation de la posture française intervient alors que l’on assiste à un fort réinvestissement diplomatique et sécuritaire des États-Unis et de leurs proches soutiens (Australie, Japon) dans la région pour y contrebalancer une politique de présence et d’influence chinoise de plus en plus active. Le point de vue de Marianne Péron-Doise, chercheuse associée à l’IRIS où elle dirige l’Observatoire géopolitique de l’Indo-Pacifique.

Comment se caractérise l’approche préconisée par le gouvernement Barnier ?

Le Premier ministre s’est engagé à adopter une approche fondée sur « l’écoute, le respect et le dialogue » et a annoncé une concession majeure demandée par les partisans de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, en s’engageant à ne pas convoquer les chambres conjointes du Parlement pour finaliser la réforme controversée sur l’élargissement du corps électoral aux scrutins provinciaux. Il a notamment déclaré que le président Macron le confirmerait lorsqu’il rencontrerait les représentants de la Nouvelle-Calédonie au Parlement français en novembre. Si cela répond à l’une des principales demandes des dirigeants indépendantistes, cette mise entre parenthèses de la réforme du mode de scrutin a généré une intense frustration de la part de la fraction loyaliste, dont le député macroniste Nicolas Metzdorf, perpétuant le clivage entre communautés. Jusqu’à présent, le président Macron s’était contenté de dire qu’il « suspendrait » le projet de loi. Tout aussi important, M. Barnier a déclaré qu’une nouvelle période de reconstruction économique et sociale allait commencer, en parallèle aux efforts pour parvenir à un consensus politique sur la gouvernance future. Il a ajouté que les élections locales seraient reportées à la fin de l’année 2025. Enfin, une mission parlementaire dirigée par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat français devrait se rendre en Nouvelle-Calédonie du 9 au 14 novembre 2024.

Quels sont les principaux enjeux que devra traiter François-Noël Buffet, nouveau ministre des Territoires d’Outre-mer ?

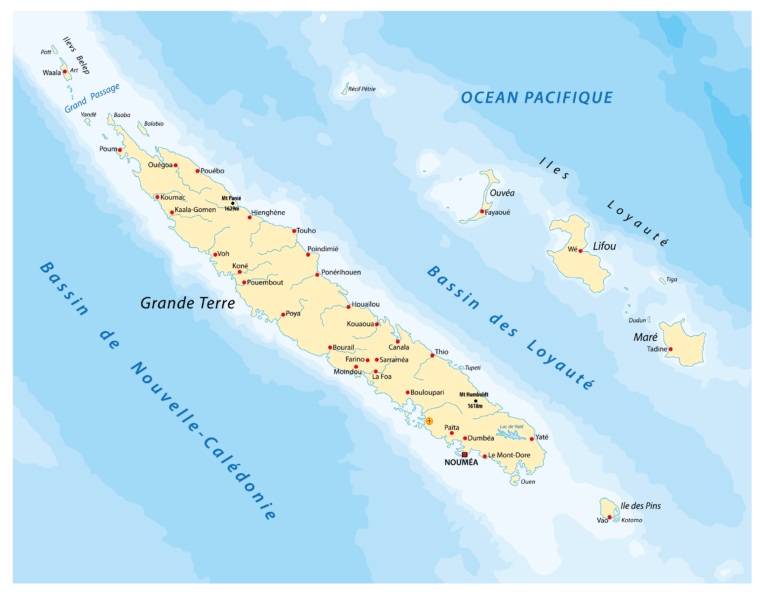

À ce jour, la situation sécuritaire, sociale et alimentaire des 300 000 habitants de l’île est très dégradée. Elle nécessite un changement radical d’approche politique et humaine pour ramener un minimum d’ordre sur le territoire, ce qu’a bien compris le gouvernement Barnier. Insécurité, crise de confiance, marasme économique, radicalisation des forces politiques en présence, anxiété régionale des proches voisins de la Nouvelle-Calédonie sont à ce stade les principales données que François-Noël Buffet aura rapidement à traiter.

Lors de la visite à Paris d’une délégation calédonienne transpartisane venue alerter sur l’urgence de la reconstruction, début octobre 2024, le nouveau ministre des Territoires d’outre-mer, qui a dirigé une commission sénatoriale sur la Nouvelle-Calédonie et connaît donc bien les enjeux, a pu exposer son approche :

– Retrouver l’impartialité de l’État français, qu’il a qualifié de « pierre angulaire des accords de Matignon et de Nouméa » ;

– Retrouver le consensus dans la prise de décision ;

– Renouer rapidement le dialogue avec toutes les parties ;

– Favoriser un retour rapide à l’ordre public ;

– Soutenir la reconstruction sociale et économique.

La mission du ministre en Nouvelle-Calédonie, mi-octobre, lui a permis de saisir l’ampleur des efforts à mettre en place pour permettre le retour à un fonctionnement normal des principaux services publics : écoles, hôpitaux, transports. L’État prévoit d’allouer une enveloppe de l’ordre de 4,5 milliards d’euros sur cinq ans pour permettre un redémarrage du tissu socio-économique de l’île. La situation est d’autant plus critique que l’industrie du nickel, considéré comme le moteur économique de l’île, est en quasi-faillite.

Ces propositions concernant la Nouvelle-Calédonie indiquent une certaine flexibilité. L’indication de François-Noël Buffet selon laquelle Paris doit « retrouver » l’impartialité est un geste significatif, un aveu virtuel de la partialité passée. Les indépendantistes en ont fait une critique majeure de la gestion par la France du troisième référendum sur l’indépendance en 2021 et des développements depuis lors. Il reste à voir si les concessions de la France suffiront à mettre fin aux troubles.

Quelles sont les premières réactions locales et régionales à ces annonces ?

Les annonces du gouvernement Barnier représentent des efforts de conciliation importants de la part de la France et sont significatives à la fois pour la Nouvelle-Calédonie et pour ses propres voisins, l’Australie, les pays mélanésiens et au-delà pour le Forum des Îles du Pacifique (FIP). Si c’est Michel Barnier qui a fait les principales annonces, il ne fait aucun doute que le président Macron – architecte tenace et convaincu de l’Indo-Pacifique français – est engagé. Le fait que le Premier ministre ait accordé une priorité aussi marquée à la Nouvelle-Calédonie, alors même que son gouvernement et son projet de budget général sont scrutés sans ménagement par les parlementaires, reflète la détermination de la France à ne pas perdre pied dans la région et à y défendre une souveraineté qui constitue l’axe majeur de sa stratégie indo-pacifique. Dans le même temps, peut-être conscient de la fragilité de son gouvernement et de sa vulnérabilité aux potentielles motions de censure, le Premier ministre s’est assuré une attention institutionnelle permanente en désignant comme responsables d’une mission de concertation et de dialogue les présidents des deux chambres du Parlement français. Le président du Sénat, Gérard Larcher, joue depuis longtemps un rôle constructif en Nouvelle-Calédonie. L’envoi d’une mission de haut niveau qu’il co-dirigera avec Madame Yaël Braun-Pivet indique également aux pays de la région du Pacifique, qui ont dès juillet 2024 proposé une mission de médiation du FIP, que la France contrôle la situation.

Les réactions des partis locaux en Nouvelle-Calédonie ont été variées. Le groupe multipartisan venu à Paris début octobre 2024 a soutenu sans équivoque l’approche de Michel Barnier. Certains élus loyalistes se sont montrés critiques, estimant que le ministre n’avait pas saisi la gravité de la situation. Les partis indépendantistes, s’ils ont été rassurés par l’abandon de la réforme du corps électoral, ont maintenu leur appel à un nouveau vote d’autodétermination après le troisième référendum qu’ils estiment non recevable, ainsi qu’à la libération de leurs dirigeants détenus en France métropolitaine. Il reste à voir si les concessions gouvernementales suffiront à mettre fin aux troubles en Nouvelle-Calédonie. La mouvance indépendantiste est divisée et la capacité de certains dirigeants à contrôler la frustration des jeunes Kanaks est incertaine.

Les concessions françaises ont été accueillies avec soulagement par la « famille » du Pacifique, notamment le FIP, la principale organisation régionale d’Océanie qui regroupe 18 États et territoires associés du Pacifique et dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont membres depuis 2016. L’organisation, avec laquelle la France a toujours eu des relations difficiles, s’était auto saisie d’une mission de médiation courant juillet avant de revenir à une proposition de mission « d’information », plus acceptable par le gouvernement français, afin de dresser un état des lieux de la situation en Nouvelle-Calédonie.

Comment comprendre les enjeux d’une « information équilibrée » face à la crise néo-calédonienne ?

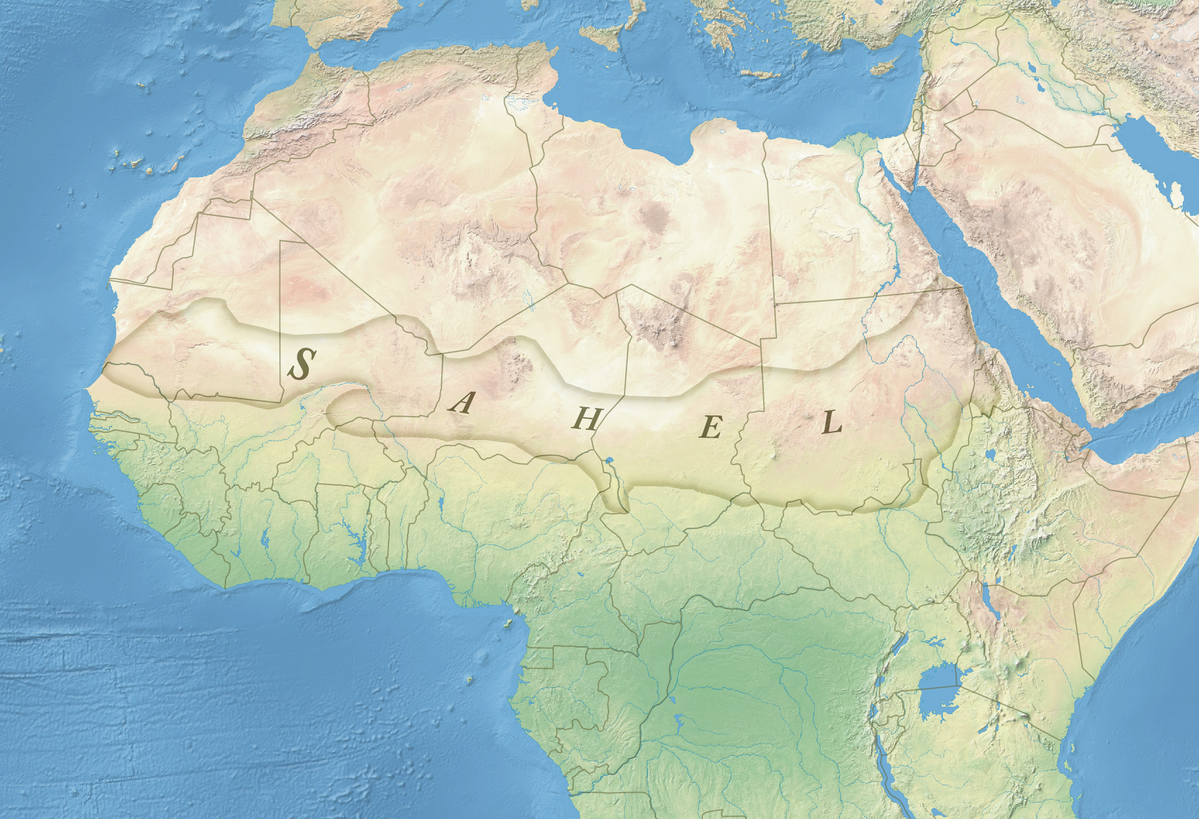

Ce souci d’une information transparente qui pourrait être dispensée en toute connaissance de cause par des représentants du FIP et destinée aux membres du Forum comme à l’opinion publique océanienne met l’accent sur la bataille des narratifs, la guerre informationnelle et de possibles ingérences étrangères à l’œuvre autour de la crise calédonienne. Des questions subsistent sur la nature du soutien du gouvernement azerbaïdjanais au Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) via une ONG, le Groupe d’Initiative de Bakou, financée par le régime du président Ilham Aliyev et soutenant des mouvements indépendantistes. La France étant visée via la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française pour la punir de soutenir l’Arménie dans son conflit avec l’Azerbaïdjan. En avril 2024, un mémorandum portant sur une coopération entre le Congrès de Nouvelle-Calédonie et l’Assemblée nationale azerbaïdjanaise a ainsi été signé par une représentante du FLNKS au nom du Congrès. Ce dernier le déclarera nul par la suite. Cette tentative de déstabilisation, qui en cache sans doute d’autres, plus subtiles, ne rend que plus nécessaire l’accès à une « information équilibrée » selon les mots de l’ambassadrice française pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan. Il s’agit de contrer l’effet de brouillage de narratifs sur l’usage disproportionné de la violence par les autorités françaises et de rééquilibrer l’émotion des pays insulaires, notamment mélanésiens, face à ce qu’ils perçoivent comme une tentative néocoloniale de dépouiller les peuples autochtones de leurs droits et de leur représentation légitimes.

La mission d’information du FIP, constituée des Premiers ministres des îles Cook, de Tonga, Fidji ainsi que du ministre des Affaires étrangères des îles Salomon a auditionné des interlocuteurs les plus divers de la société calédonienne du 27 au 29 octobre 2024. Peut-elle être considérée comme neutre ? Fidji et les Îles Salomon font partie de l’arc mélanésien et sont membres du Groupe Fer de lance mélanésien créé en 1988 pour soutenir l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie et dont le FLNKS fait partie. Par ailleurs, Fidji, les îles Cook et Tonga sont largement intégrés au projet chinois de Belt and Road Initiative (BRI). Cette prise d’influence économique chinoise s’exerce également en Nouvelle-Calédonie, Pékin important plus de 50 % du nickel du territoire.

La crise néo-calédonienne marque-t-elle le recul, sinon la fin de l’ambition indo-pacifique de la France ?

L’idée que la France puisse être un pays du Pacifique insulaire continue de surprendre bon nombre de ses voisins. Tout en saluant l’engagement avec Paris, les membres du Groupe Fer de lance considèrent la France comme un pays européen et une puissance coloniale qui administre encore des territoires saisis au XIXe siècle. En effet, la stratégie indo-pacifique française s’appuie sur une légitimité d’État résidant et l’existence d’une souveraineté en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. La question néo-calédonienne peut en soulever d’autres. Lors d’une de ses premières interventions au sein du FIP alors qu’il venait d’être élu (en 2021) le président indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou avait pu déclarer « Il ne fait aucun doute que la France a besoin de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, face aux autres puissances de la région. Mais ce n’est pas notre projet – nous voulons nous intégrer à nos voisins dans la région ».

Jusqu’à présent, la France s’est efforcée de tirer parti de l’Accord de Nouméa et des transferts de compétences au gouvernement local en s’appuyant sur ses prérogatives régaliennes, c’est-à-dire la défense et les relations extérieures. La revendication de la légitimité océanienne de la France s’est appuyée sur la possession d’un vaste domaine maritime qui en fait la deuxième puissance maritime mondiale, sa capacité à le contrôler et à participer à la sécurité régionale à travers de nombreuses coopérations militaires. La France développe ainsi un discours alternatif et inclusif au sein d’un espace polarisé par la rivalité sino-américaine tout en bénéficiant des capacités diplomatiques et financières de l’Union européenne. Le président Macron souhaitait notamment renforcer la coopération avec les États insulaires d’Océanie en les aidant à protéger leur économie bleue, à lutter contre la pêche illégale et l’impact du changement climatique.

La montée en puissance des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) au sein d’un dispositif militaire récemment renforcé en personnel et en équipements, a pour fonction de mettre en œuvre cette diplomatie multilatérale axée sur la sécurité environnementale, l’aide humanitaire en cas de désastre naturel (HADR) et la défense de la biodiversité, aux côtés des partenaires australiens et néo-zélandais. L’accueil à Nouméa en décembre 2023 de la réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud (SDPMM) a souligné le rôle du territoire dans l’affirmation du statut indo-pacifique de la France et son souci de s’insérer davantage dans la coopération sécuritaire régionale au profit de ses voisins insulaires plus vulnérables. La France a donc beaucoup à perdre sur le plan régional et international en laissant perdurer une crise calédonienne qui ruinerait la crédibilité de son engagement indo-pacifique et modifierait dangereusement les rapports de forces en présence.