Observateur attentif des relations internationales, Pierre Lellouche publie une analyse fouillée de la guerre en Ukraine et de ses conséquences mondiales : Engrenages – La guerre d’Ukraine et le basculement du monde. Dénonçant, une guerre de l’émotion engagée par les occidentaux, sans réflexion stratégique, en réaction à l’agression Russe de février 2022, il appelle les Européens en particulier à un réarmement intellectuel, politique et militaire pour relever les défis de l’après-guerre en Europe, comme dans le reste du monde déjà impacté par ce conflit.

Co-fondateur de l’IFRI (Institut Français des Relations internationales), puis Député, Ministre, Président de l’Assemblée Parlementaire de l’Otan, et Représentant Spécial de la France en Afghanistan-Pakistan, Pierre Lellouche a consacré l’essentiel de sa carrière aux questions internationales. Il vient de publier Engrenages. La guerre d’Ukraine et le basculement du monde (Odile Jacob).

Propos recueillis par Jean-Baptiste Noé

J.-B. N. : Dans votre dernier livre, Engrenages. La guerre d’Ukraine et le basculement du monde, vous analysez les dynamiques géopolitiques de ce conflit. Vous parlez notamment de la guerre en Ukraine comme d’une « sécession ». Pourquoi utiliser ce terme ?

P. L. : Ce terme s’impose, si l’on considère la longue histoire des relations entre ces deux peuples slaves, notamment les 300 ans d’intégration de l’Ukraine dans la Russie impériale, puis l’URSS, après 600 ans de domination, polonaise et lituanienne. En vérité, la Russie n’a jamais véritablement accepté que ce pays échappe à son orbite, même après l’indépendance de l’Ukraine en 1991. L’Ukraine, pour sa part, cherche à se libérer définitivement de cette tutelle historique, en particulier depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Cette guerre n’est donc rien d’autre qu’une guerre de sécession, prise dans l’affrontement entre Américains et Russes, où l’Ukraine tente de consolider son indépendance en s’appuyant cette fois sur l’Amérique et l’Europe face à une Russie qui souhaite la maintenir dans sa sphère d’influence. Le conflit actuel est l’aboutissement d’une série de tensions non résolues depuis la fin de la Guerre froide.

J.-B. N. : Vous comparez souvent cette situation avec la période qui a suivi le traité de Versailles. Pouvez-vous expliquer ce parallèle historique ?

P. L. : Le parallèle est pertinent, car le traité de Versailles, de 1919 avait laissé sans réponse, nombre de questions géopolitiques capitales, comme le comprit très rapidement Jacques Bainville dans son ouvrage Les conséquences politiques de la paix (1919). À Versailles, d’ailleurs, la question ukrainienne avait été purement et simplement ignorée : par les vainqueurs comme par les vaincus, tandis qu’en Russie, les Bolcheviques comme les Russes Blancs considéreraient eux aussi l’Ukraine comme faisant partie intégrante de la Russie. En 1945, Staline traça les frontières de l’Ukraine moderne, mais à l’intérieur de l’Union soviétique, et Khrouchtchev y ajouta la Crimée en 1956, comme « cadeau » à la République Soviétique de Kiev.

La question se posa à nouveau en 1991 lors de l’effondrement de l’URSS : qu’allait-on faire de ce pays, à l’époque de 52 millions d’habitants et trois fois plus vaste que la France ? Confirmer son ancrage vers la Russie, ou l’accueillir à l’ouest, ou simplement lui donner un rôle de pont entre les deux camps et donc un statut de neutralité garantie par la communauté internationale ? En vérité, les Occidentaux n’ont jamais voulu, ou su traiter cette question de manière explicite, pour des raisons tenant à l’indifférence, à l’ignorance, au business (le gaz russe bon marché), bref à une négligence stratégique, similaire aux années 1930. Aujourd’hui, la guerre en Ukraine rappelle ces tensions géopolitiques mal gérées, amplifiées par l’élargissement de l’OTAN et l’incapacité des grandes puissances à s’entendre sur le statut de l’Ukraine.

J.-B. N. : Vous avez parlé d’une « guerre par procuration » entre l’OTAN et la Russie. Pouvez-vous expliciter cette notion ?

P. L. : La guerre d’Ukraine est devenue une guerre par procuration non déclarée entre l’OTAN et la Russie à partir d’avril 2022. Après l’échec de l’armée russe devant Kiev, et son retrait vers Karkiv en mars, les États-Unis, suivis par les pays européens, ont commencé à fournir des quantités massives d’armes, ainsi que des soutiens financiers considérables (au moins 300 milliards de dollars à ce jour). Le Secrétaire à la Défense américain, Lloyd Austin, a été l’un des premiers à dire ouvertement que l’objectif était d’affaiblir l’armée russe et de « lui ôter toute envie de recommencer». On est alors entrés dans une dynamique de confrontation entre les deux camps autour de l’avenir de cette zone tampon, l’Ukraine, comprise entre l’Allemagne et la Russie. Comme à leur habitude, les Russes ont rapidement renversé leur discours : d’agresseur, ils prétendaient désormais être la victime d’une agression, de la part de « l’Occident collectif». Cependant, ce qui manque toujours du côté occidental, c’est une vision claire des buts de guerre. Clausewitz disait : « Le dessein politique est le but. La guerre est le moyen. Un moyen sans but ne se conçoit pas. » Une sentence que nos dirigeants devraient méditer…

Car on ne sait toujours pas ce que l’Occident veut réellement obtenir à l’issue de cette guerre. Est-ce la libération totale du territoire ukrainien, ce qui semble aujourd’hui hors de portée ? Ou bien la chute du régime de Poutine ? Cette ambiguïté affaiblit la stratégie occidentale, tandis que la lassitude gagne en Europe comme aux États-Unis, et que les caisses sont vides…

J.-B. N. : Donc l’Occident n’a pas d’objectif de guerre clair ?

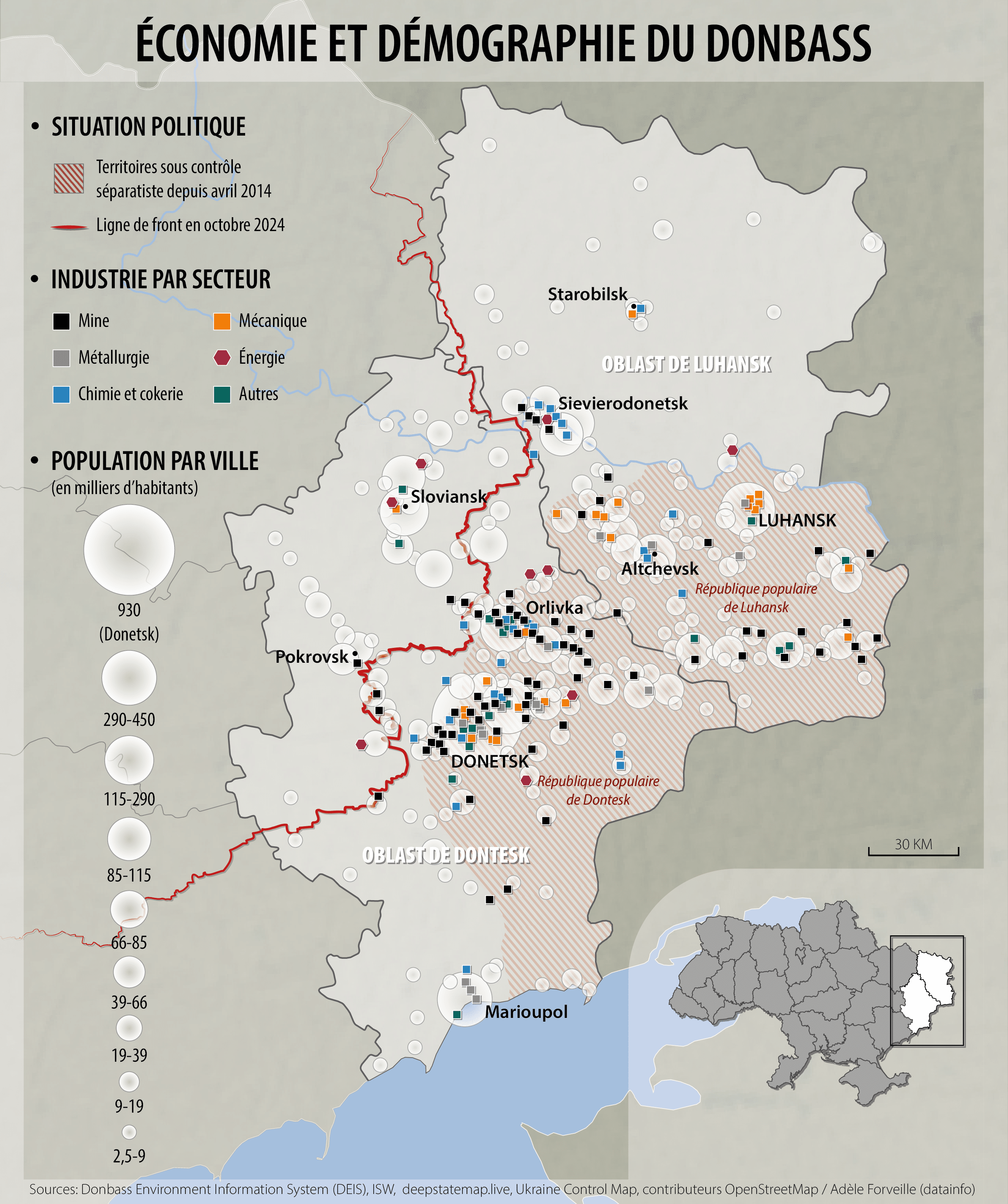

P. L. : Exactement. Contrairement à la Russie, qui a défini des objectifs – même s’ils ont évolué au fil du conflit – l’Occident semble manquer de but précis. Au début, la Russie voulait sans doute occuper toute l’Ukraine et installer un régime pro-russe, mais cette ambition a échoué. Les Russes ont alors concentré leurs efforts sur le Donbass et la Crimée. L’objectif russe est donc plus ou moins clair aujourd’hui : maintenir le contrôle de ces régions. En revanche, du côté occidental, le discours se résume à un slogan assez flou : « aussi longtemps que nécessaire», sans que l’on sache vraiment ce que cela signifie. Nous sommes dans une guerre où les émotions dominent, mais sans véritable plan stratégique à long terme.

J.-B. N. : Vous mentionnez dans votre livre que la guerre en Ukraine entraîne des répercussions plus larges et s’inscrit dans un basculement du monde. Pouvez-vous nous en dire plus ?

P. L. : La guerre d’Ukraine marque un tournant majeur dans l’histoire du monde, 30 ans après la fin de la guerre froide, et ce pour deux raisons.

Cette guerre est d’abord fondamentale pour le devenir du système de sécurité en Europe même : le statut de cette zone stratégique, essentielle, comprise entre l’Allemagne et la Russie en est l’enjeu. Cette question constituera le cœur de la future négociation de paix, sans doute à partir de l’an prochain.

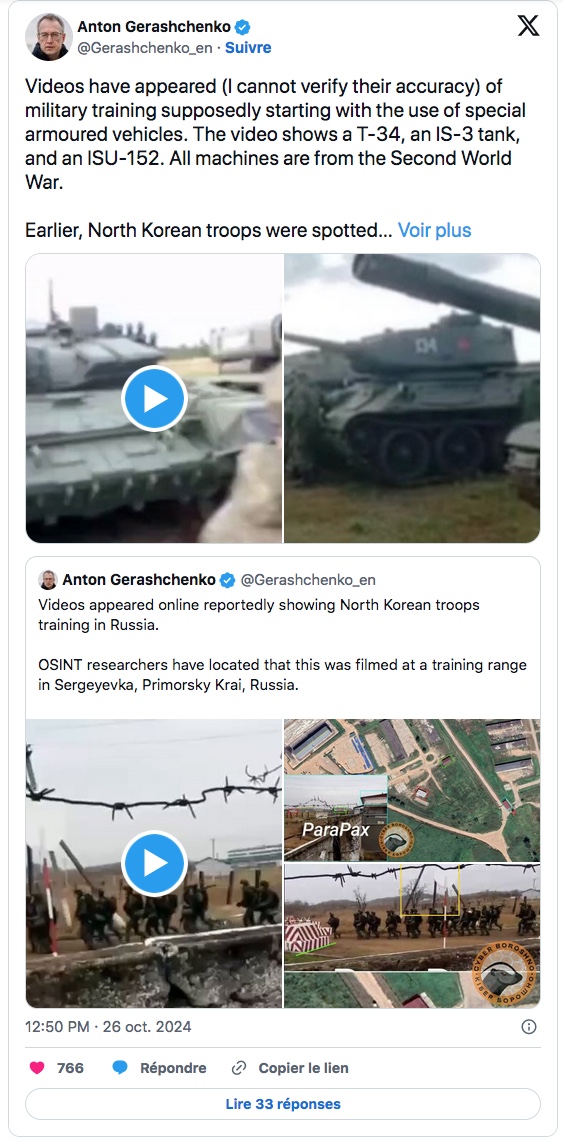

Mais cette guerre est également fondamentale en ce qu’elle a provoqué l’accélération de nombre de mouvements telluriques déjà à l’œuvre dans la communauté internationale et dans les rapports de force entre les nations. Sans nous en rendre compte, nous avons fabriqué une alliance stratégique entre la Chine et la Russie – le cauchemar d’Henry Kissinger – une alliance à laquelle se sont joints deux États particulièrement toxiques, l’Iran et la Corée-du-Nord. Quatre puissances nucléaires : ce que j’appelle dans le livre, « les Quatre cavaliers de l’apocalypse ».

Nous assistons à une recomposition des alliances internationales, avec d’un côté l’Occident, et de l’autre, une grande alliance révisionniste, certes hétérogènes, formée par la Russie, la Chine, l’Iran, et la Corée du Nord. Cette alliance s’oppose de plus en plus ouvertement à l’ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale, dominé par les États-Unis et leurs alliés. Ce bloc révisionniste est soutenu par ce que la Russie appelle « la majorité du Sud global », des pays émergents et des puissances régionales qui ne veulent plus être soumis à la domination occidentale. Ils cherchent à construire un ordre alternatif, avec des institutions comme les BRICS ou des structures financières alternatives au système du dollar. Cette transformation marque un tournant majeur dans l’histoire du monde.

J.-B. N. : Vous soulignez également l’imbrication de la guerre en Ukraine avec d’autres conflits, notamment au Moyen-Orient. Pouvez-vous expliquer ce lien ?

P. L. : Oui, la guerre d’Ukraine a déjà métastasé. Il y a une connexion très nette entre la guerre d’Ukraine et d’autres zones de conflit, notamment au Moyen-Orient, où l’on retrouve les mêmes acteurs. L’Iran, par exemple, joue un rôle crucial dans ces deux théâtres. Il fournit des drones et des armes à la Russie, qui les utilise contre l’Ukraine. En même temps, l’Iran mène une guerre contre Israël, soutenu par des puissances comme la Chine qui contourne les sanctions en achetant du pétrole iranien.

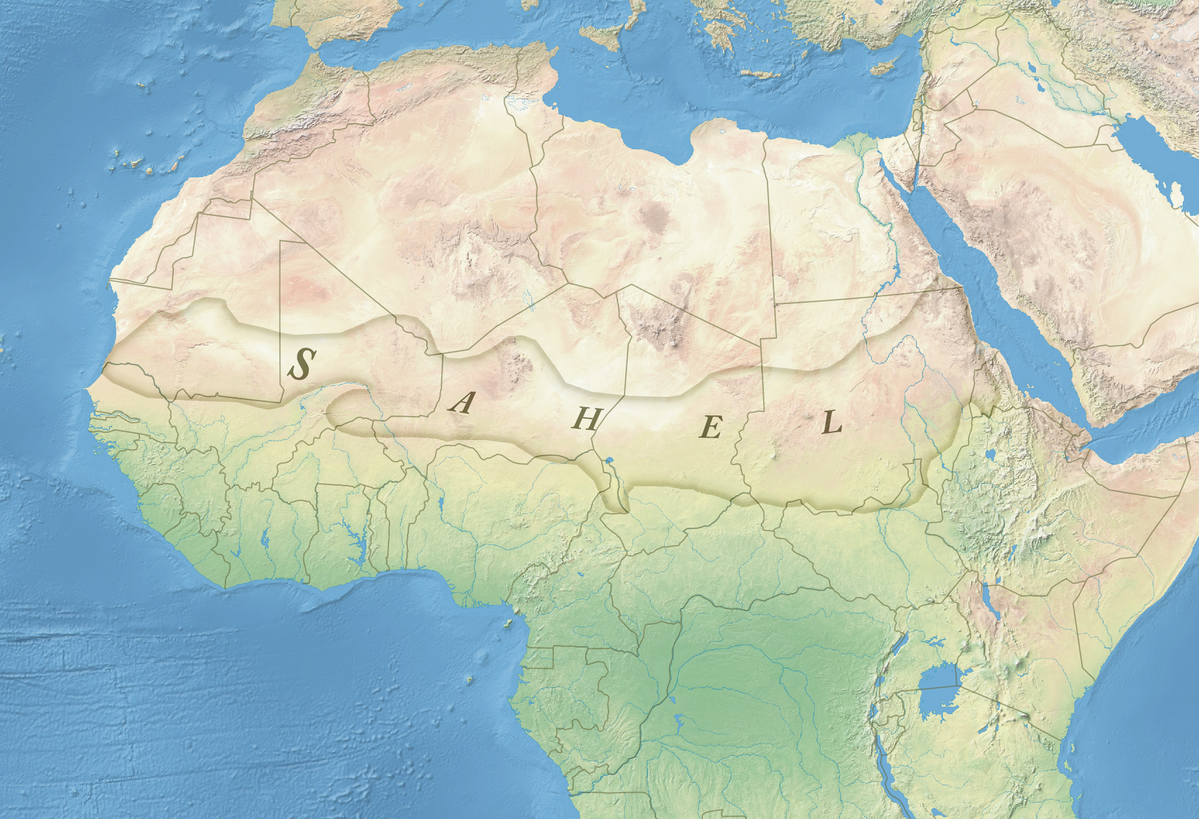

Ces guerres sont interconnectées à travers des alliances stratégiques, économiques et militaires. Par exemple, la Corée du Nord, qui soutient la Russie en fournissant des armes et désormais des soldats, se voit en retour protégée par Moscou et Pékin sur la scène internationale. Ces dynamiques montrent que la guerre en Ukraine a déclenché une série de répercussions dans d’autres régions du monde, notamment au Moyen-Orient, en Asie, et même en Afrique, où l’influence américaine et française est remise en question.

J.-B. N. : À quoi pourrait ressembler une issue négociée à ce conflit selon vous ?

P. L. : Un accord de paix est possible, mais sera-t-il solide et surtout durable ? Où allons-nous refermer la plaie en laissant l’infection à l’intérieur ? Dans les grandes lignes, l’essentiel de l’accord a déjà été négocié entre les belligérants dès avril 2022, sous médiation turque (je publie en annexe, dans mon livre, l’essentiel du projet d’accord alors négocié).

Les deux parties devront d’abord se mettre d’accord sur un partage territorial que naturellement ni l’Ukraine, ni les Occidentaux ne reconnaîtront comme définitif, de même que dans les années 40, nous n’avions pas, nous Occidentaux, reconnu la partition de l’Allemagne comme définitive. La réalité sur le terrain, est que la Russie contrôle déjà 20 % du territoire de l’Ukraine, notamment la Crimée et une grande partie du Donbass, lui-même annexé d’ores et déjà par Moscou. La réalité militaire est que l’Ukraine ne pourra pas reprendre ces territoires par la force armée. Dès lors, le futur accord ne pourra que constater cet état de fait.

Reste le plus difficile : le statut de l’Ukraine et les garanties de sécurité. La réalité, là encore, au-delà des beaux discours, est que l’Ukraine ne pourra pas entrer dans l’OTAN : ni les Américains, ni les Allemands ne souhaitent franchir cette ligne par crainte d’une confrontation directe avec la Russie. Funeste ironie pour qui se souvient que l’origine de cette affaire remonte au sommet de l’OTAN à Bucarest en 2008, où George W Bush tenait absolument à faire entrer l’Ukraine immédiatement ! Reste alors le statut de neutralité, compatible avec l’entrée de l’Ukraine dans l’UE, qui serait garanti par la communauté internationale. Cette fois cependant il devra s’agir de garanties extrêmement solides, à un moment où les États-Unis sont tentés de basculer vers l’Asie. Cela signifie que l’Europe devra jouer un rôle crucial dans la sécurisation et la reconstruction de l’Ukraine de l’après-guerre : un pays amputé, économiquement dévasté, politiquement instable et de surcroît sur militarisé. En clair : une tâche immense s’annonce donc pour les européens.

J.-B. N. : Vous semblez pessimiste quant à la capacité des Européens à relever ce défi. Pourquoi ?

P. L. : Je suis en effet, très préoccupé par l’absence de vision stratégique en Europe, comme de tout débat sur l’après-guerre. Les gouvernements européens sont faibles et peu préparés à faire face aux enjeux post-conflit. Nous avons des gouvernements fragiles en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, et l’Europe semble obsédée par des crises internes, notamment économiques. Il y a très peu de réflexions sur la manière dont nous pourrions stabiliser durablement l’Europe centrale, qui est pourtant un enjeu essentiel pour la sécurité du continent.

Ce manque de leadership et de vision stratégique en Europe est extrêmement inquiétant, d’autant plus que les Américains, à long terme, vont sans doute se concentrer de plus en plus sur leur rivalité avec la Chine. L’Europe devra donc prendre ses responsabilités, mais pour l’instant, je vois peu de signes qu’elle se prépare à relever ce défi.

J.-B. N. : Quel serait le principal message de votre livre ?

P. L. : Mon livre cherche à alerter sur les engrenages géopolitiques dans lesquels nous nous sommes embarqués, sans la moindre réflexion stratégique. La guerre en Ukraine est bien plus qu’un conflit local. Elle marque un tournant historique qui réorganise l’ordre mondial. Transformation qu’a reconnu, certes à sa manière, le Secrétaire général de l’ONU en se rendant au sommet des Brics de Kazan, accueilli par Vladimir Poutine pourtant inculpé par la Cour pénale internationale.

Si nous ne prenons pas conscience de la profondeur de ces changements, nous risquons de subir un monde plus chaotique et violent sans être préparés. Le temps est venu pour l’Europe et l’Occident de se réarmer intellectuellement, politiquement, et militairement pour faire face à ces nouveaux défis.