La maintenance dans une opération d’envergure, enjeu majeur de l’économie de guerre (I de III)

Par le Chef d’escadron Thomas Arnal – OPS – publié le 15 avril 2024

Par le Chef d’escadron Thomas Arnal, officier de l’arme du Matériel et Ecole de guerre – Terre – Partie I :

Le constat d’un manque de profondeur logistique

Le commandant Thomas Arnal est saint-cyrien (promotion CES Francoville) et officier de l’arme du Matériel. Il a servi successivement au 3e régiment du Matériel, au 2e régiment de parachutistes d’Infanterie de marine, au 8e puis au 6e régiment du Matériel. Il a été projeté au Tchad, au Mali et au Liban. Affecté en 2020 au centre opérationnel de la Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle des Matériels Terrestres (SIMMT), il a développé les échanges et la coordination avec les industriels de défense pour le soutien MCO-T des opérations et de l’hypothèse d’un engagement majeur.

Dans cet article rédigé dans le cadre de la formation qu’il effectue actuellement au sein de l’Ecole de guerre-Terre et que nous diffusons en trois parties, il décrit la fragilisation du niveau de soutien nécessaire à la conduite d’une opération d’envergure contre un ennemi à parité et le « manque d’épaisseur logistique de l’armée de Terre ». Ainsi, « la maintenance des matériels militaires en constitue un des aspects essentiels pour hausser la disponibilité des équipements majeurs et régénérer pour pallier l’attrition. Composante essentielle d’une économie de guerre, la constitution de stocks de pièces et l’anticipation des montées en cadence doivent être initiées dès maintenant et soutenues dans la durée par un effort financier à la hauteur de l’enjeu. »

Une stratégie que le gouvernement français a commencé à mettre en œuvre sous l’appellation générale d’« économie de guerre » depuis près de deux ans – avec en particulier le décret récemment adopté « relatif à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées »1 – et dont les initiatives commencent à porter leurs fruits, si l’on en juge par exemple par le triplement des cadences de production chez Nexter (pour le canon Caesar) ou Dassault Aviation (pour le Rafale).

De nombreux événements récents ont mis en exergue le manque de profondeur logistique de l’armée de Terre, qu’il s’agisse de la crise du COVID, de l’exercice de montée en puissance de l’armée de Terre (MEPAT) organisé en mai 2022, de notre projection de force en Roumanie, de l’exercice ORION 2023, ou encore des désengagements successifs du continent africain. Le domaine du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (MCO-T) – que l’on peut définir comme étant une sous-fonction logistique ayant pour but la conservation ou le rétablissement du fonctionnement nominal d’un matériel et incluant l’entretien et la réparation des matériels, l’approvisionnement, la livraison et la distribution des rechanges, la récupération et l’évacuation des chutes tactiques et techniques amies, ainsi que l’élimination de certains matériels – est de fait particulièrement concerné.

Dans le cadre d’une opération d’envergure, il s’agit de relever l’ambition opérationnelle fixée pour 2027 : la constitution, la projection et l’entretien dans la durée d’une division (avec ses appuis et soutiens) en trente jours. Pour rappel, l’opération d’envergure, encore récemment décrite comme hypothèse d’engagement majeur (HEM), définit un engagement terrestre volumineux (niveau division, voire au-delà) en coalition internationale face à un ennemi à parité. Un tel scénario est caractérisé par une forte attrition (matérielle et humaine) lors des phases de combat de haute intensité.

Après des décennies de réductions budgétaires et de politique logistique de flux plutôt que de stock, il semble difficile sur le court terme de satisfaire cette ambition. Pour autant, les crises multiples auxquelles le pays est confronté ont fait réémerger le concept d’économie de guerre. En juin 2022, le Président Macron expliquait que la France et l’Union européenne étaient entrées dans « une économie de guerre dans laquelle (…) nous allons durablement devoir nous organiser »2. Cette déclaration appelait au renforcement de l’industrie de défense tant française qu’européenne au regard des besoins militaires accrus mis en lumière par la guerre russo-ukrainienne. Cette prise de conscience politique fait écho au constat logistique fait par l’armée de Terre.

L’économie de guerre désigne une situation dans laquelle l’appareil productif national est dédié en priorité aux besoins de la guerre, possiblement par prélèvement autoritaire (réquisitions, livraisons obligatoires, etc.). Dans ce contexte, le MCO-T est déterminant, car il permet d’agir sur l’endurance industrielle, indispensable au soutien d’une opération d’envergure sur la durée.

I – Le constat d’un manque de profondeur logistique

Le MCO-T fait face à trois défis : générer la force, la soutenir et la régénérer :

• La génération de force implique de nombreuses actions : identifier les matériels à projeter, les affecter aux unités concernées, remonter la disponibilité des parcs, constituer les stocks de pièces de rechange et éventuellement une réserve de maintenance, regrouper les ressources, contrôler/réparer les matériels avant leur projection, désigner et équiper les maintenanciers projetés sur le théâtre (outillage technique notamment).

• Le soutien de l’engagement consiste à réparer les matériels indisponibles (pannes techniques et destructions par l’ennemi) dans les différentes zones d’opération. Cela concerne également le remplacement des matériels endommagés par des matériels en bon état en provenance de la zone arrière (réserve de maintenance de théâtre).

• La régénération de la force est un défi industriel national qui se joue principalement sur le territoire national. Il englobe les actions de production, de réparation lourde et d’acheminements (boucles arrière et avant). Elle concerne des acteurs tant étatiques que privés et relève directement de la Base industrielle technologique de défense (BITD) et de l’économie de guerre.

Ces trois défis se fondent sur plusieurs constats : le retour d’expérience (RETEX) des exercices récents MEPAT 2022 et ORION 2023, ainsi que sur l’écart entre la facture logistique d’une « division engagement majeur » et l’état réel des stocks détenus.

MEPAT : le retour d’une véritable planification de la montée en puissance

L’Etat-major de l’armée de Terre (EMAT) a organisé en mai 2022 une simulation de la manœuvre de montée en puissance de l’armée de Terre (MEPAT) pour répondre au défi d’un engagement majeur. Le scénario faisait de la France la nation cadre d’une coalition. Le RETEX démontre un défaut de profondeur logistique, accentué par des fragilités capacitaires. Cela se traduit par une armée de Terre à la fois limitée par un format strictement adapté à la gestion de crise, par des stratégies d’externalisation notamment en matière d’acheminement stratégique, (c’est-à-dire l’ensemble des actions de transport entre le territoire national et le théâtre d’opération) et la concurrence économique internationale en situation de crise (rareté des ressources et prédations).

L’enjeu principal de la MEPAT est la réactivité. L’armée de Terre doit disposer au bon moment des bonnes ressources en quantité suffisante, ce qui implique anticipation et souplesse. Pour le MCO-T, les stratégies de soutien actuelles semblent trop rigides pour remplir cet objectif (format, délais, volume financier alloué). Les procédures dérogatoires et les contrats de soutien doivent donc gagner en souplesse. Les mécanismes actuels de mobilisation et de réquisition ne sont en outre pas assez performants. Pourtant, le recours impératif à des moyens extérieurs est l’un des premiers enseignements du wargame.

Enfin, la MEPAT est subordonnée à la remontée de la disponibilité technique des matériels. Cela implique une remontée en puissance préalable de la base industrielle et technologique de défense (BITD). Mais elle ne vit pas au même rythme que l’armée de Terre. La réactivité est donc un des enjeux de l’économie de guerre. Il s’agit de constituer des stocks préalables et de réaliser des réquisitions planifiées. Cette anticipation ne doit pas attendre le « top départ » d’une montée en puissance à six mois au déclenchement d’une crise.

C’est pourquoi le nouveau référentiel opérationnel (NRO) fixé par la loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 établit un délai de trente jours pour déployer une division à horizon 2027. L’armée de Terre doit donc disposer de leviers successifs pour chaque étape de ce scénario. Chaque levier serait caractérisé par des budgets dédiés, des commandes industrielles, des réquisitions de moyens privés et par l’abaissement de blocages juridiques ou administratifs propres au « temps de paix ». Le travail du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) sur les stades de défense (STADEF) va dans ce sens.

ORION 2023 : un rééquilibrage entre soutien et besoins opérationnels à revisiter

Concrétisation d’un entraînement d’envergure, l’exercice ORION fut l’un des évènements majeurs de 2023 pour l’armée de Terre. Il visait plusieurs objectifs : entraînement des forces terrestres, intégration de nations alliées, démonstration capacitaire dissuasive et établissement d’une « photographie instantanée » de nos capacités opérationnelles. S’il a confirmé la pertinence du modèle complet de l’armée de Terre, ORION en a aussi illustré certaines insuffisances capacitaires. Ces fragilités entraînent une autonomie limitée et une dépendance envers les nations alliées. Elles sont à même de fragiliser l’ambition nationale d’assumer le rôle de cadre dans un engagement en coalition.

ORION a également démontré les limites de la politique des parcs et des stratégies actuelles de soutien des matériels terrestres. La logique de densification des parcs régimentaires initiée en 2020 va dans le sens de l’ambition haute intensité. Le choix français d’une armée de Terre « échantillonnaire » permet en théorie de disposer d’une base de départ polyvalente avant une phase de massification par montée en puissance (sous réserve de délais, de financement et d’atouts industriels préalables).

Pour autant, les matériels majeurs du segment de décision (VBCI et char LECLERC) sont contraints par des impératifs liés aux marchés de soutien en service (MSS), ce qui implique le maintien d’un parc d’entraînement (PE) conséquent. Le principe du PE est de fournir aux unités en préparation opérationnelle dans les camps de manœuvre des matériels majeurs dédiés afin de conserver le potentiel de leurs propres matériels régimentaires. Ces marchés s’avèrent rigides dans l’anticipation de la consommation annuelle.

Pour l’armée de Terre, il s’agit donc de revoir ces stratégies et de définir l’équilibre entre socle de soutien industriel, niveaux des stocks et évolution du besoin en potentiels. Illustration de la limitation actuelle des ressources, la phase 4 d’ORION a non seulement vu le déploiement de vingt-trois XL et quarante-cinq VBCI, soit quatre fois moins que l’effectif théorique d’une division blindée, mais il faut garder à l’esprit que ledit déploiement des XL pendant deux semaines a à lui-seul représenté 40% des heures de potentiel annuel prévues en métropole par la Loi de programmation militaire (trois mille deux-cent-vingt-cinq heures sur huit mille).

Enfin, ORION a souligné l’impératif de consolider les données logistiques en haute intensité. Les limites de l’exercice n’ont pas permis l’emploi massif des ressources « consommables » d’une division (notamment les pièces de rechange pour le MCO-T). Pour autant, cet exercice a confirmé la nécessité de réévaluer les lois de consommation, ainsi que de constituer une base de données unique, partagée et accessible. Celle-ci est primordiale pour la constitution de stocks logistiques adaptés à une opération d’envergure.

L’état des stocks face à la « facture logistique » d’une division HEM

En avril 2023, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT) a mené un exercice de planification avec les acteurs étatiques et privés (notamment les entreprises ARQUUS, NEXTER, THALES et NSE) du MCO-T. Il s’agissait d’une réflexion commune sur la montée en puissance industrielle nécessaire à un conflit de haute intensité, sur le scénario de la MEPAT.

Ces travaux mettent en lumière des stocks limités à la gestion de crise et difficiles à reconstituer. Sans entrer dans le détail de données classifiées, les taux de réalisation des stocks nécessaires à une division à une opération d’envergure, donc calculés à partir du contrat opérationnel fixé à l’armée de Terre, demeurent faibles. La reconstitution de stocks pour le MCO-T représente un effort élevé sur les plans budgétaires et logistiques. Cet investissement permettrait pourtant d’augmenter la capacité de production de la BITD et de gagner des délais sur la MEPAT en cas d’opération d’envergure. Ces besoins demeurent semble-t-il sous financés à ce stade par la LPM 2024-2030.

Au-delà du coût, les délais de production semblent également incompatibles avec l’ambition opérationnelle fixée pour 2027. Dans l’éventualité d’un déblocage en urgence de budgets dédiés, les délais de constitution des stocks s’avèreraient à ce jour inadaptés à l’objectif de projection en trente jours. Les délais de constitution de lots de rechanges de projection (LRP) par les industriels se comptent en effet en mois, un minimum de deux années étant généralement de mise et ce, sans compter avec les aléas dûs aux obsolescences de rechanges ou aux éventuels problèmes d’approvisionnement côté fournisseurs.

La BITD terrestre, actuellement structurée pour répondre aux justes besoins de la situation opérationnelle de référence (SOR), ne semble pas en mesure de soutenir une opération d’envergure, et encore moins dans la durée. Ce constat posé, il est intéressant d’étudier les premières mesures concrètes permettant potentiellement de dépasser ce blocage et de façonner une industrie de défense « prête à la guerre ».

Notes de bas de page :

1 Décret n° 2024-278 du 28 mars 2024 >>> https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049339435

2 Voir par exemple : article du Monde du 13/06/2022 : « Economie de guerre » : Emmanuel Macron demande une réévaluation de la loi de programmation militaire.

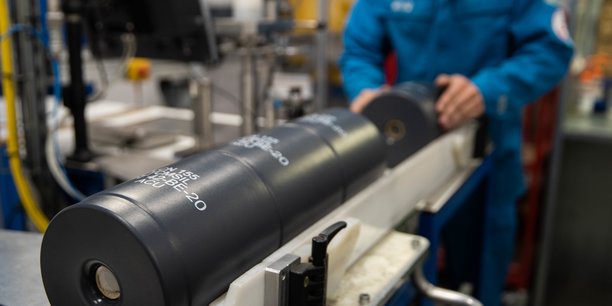

Photo © formation des rames pendant Orion 2023, armée de Terre, 16 février 2023 (https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/orion-2023-montee-puissance-unites.

La déficience européenne est palpable à tous les niveaux de la chaîne militaire :

La déficience européenne est palpable à tous les niveaux de la chaîne militaire : t parmi ces quatre pays, l’Allemagne est de loin le pays le plus démissionnaire, tirant la moyenne européenne vers le bas, donnant la priorité aux objectifs de rationalisation budgétaire et concevant son industrie d’armement comme un levier d’exportation et de concurrence intra-européenne. La France pour sa part peut revendiquer un effort plus soutenu, proche du seuil des 2%. Mais en vérité, ayant le monopole de la dissuasion nucléaire au sein de l’UE, et ayant développé des moyens de projection à l’étranger son budget est structurellement augmenté par ces deux éléments. Une décomposition plus fine de ses dépenses publiques permet de mettre le doigt sur la grande faille de l’armée française. Ayant abandonné la conscription en 1997 et revendiqué la bascule sur une armée de métier, le pays pivot de la défense européenne aurait dû mettre à profit cette séquence pour équiper son armée. Or les économies opérées en matière de rémunération ou d’autres frais de fonctionnement n’ont pas été converties en équipement.

t parmi ces quatre pays, l’Allemagne est de loin le pays le plus démissionnaire, tirant la moyenne européenne vers le bas, donnant la priorité aux objectifs de rationalisation budgétaire et concevant son industrie d’armement comme un levier d’exportation et de concurrence intra-européenne. La France pour sa part peut revendiquer un effort plus soutenu, proche du seuil des 2%. Mais en vérité, ayant le monopole de la dissuasion nucléaire au sein de l’UE, et ayant développé des moyens de projection à l’étranger son budget est structurellement augmenté par ces deux éléments. Une décomposition plus fine de ses dépenses publiques permet de mettre le doigt sur la grande faille de l’armée française. Ayant abandonné la conscription en 1997 et revendiqué la bascule sur une armée de métier, le pays pivot de la défense européenne aurait dû mettre à profit cette séquence pour équiper son armée. Or les économies opérées en matière de rémunération ou d’autres frais de fonctionnement n’ont pas été converties en équipement.