Alors que les Marines ne représentent que 10% des forces armées américaines, ils sont régulièrement associés aux soldats américains et à l’armée de Terre. Cet amalgame est le fruit d’un rapport décomplexé des Marines avec l’influence, les médias et le mythe. Analyse de la construction historique de ce corps militaire.

Le 17 octobre sort aux éditions Perrin le premier ouvrage en langue française sur le Corps des Marines, par Nicolas Aubin. Fait étonnant, quand on pense qu’on associe fréquemment le soldat américain à un Marine alors que ceux-ci ne représentent jamais plus de 10% des forces armées américaines. Mais d’où vient cet amalgame ? Sûrement du rapport décomplexé qu’entretiennent les Marines avec l’influence, les médias, et le mythique. Au-delà du simple récit militaire, l’ouvrage de Nicolas Aubin entend donc analyser les rapports entre les Marines et la culture américaine, qui expliquent largement le paradoxe initial pour nous français.

Cet article représente la première partie d’un mémoire réalisé à l’Académie Militaire de West Point, le creuset des officiers de l’US Army, par un sous-lieutenant français de Saint-Cyr en stage. Il s’agit de montrer que le Corps des Marines a fait preuve d’une capacité d’adaptation multiforme pour, premièrement, éviter son éviction des forces armées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et ensuite, progressivement, s’imposer comme l’outil privilégié de la politique étrangère américaine dans les deux premières décennies de la Guerre froide. En s’interrogeant sur le processus qui a permis ce retournement de situation, c’est tout le contexte culturel, institutionnel et politique américain de l’époque qui rejaillit. Cette étude souligne aussi le fait que l’évolution du statut du Corps des Marines est liée à l’évolution de la place que se donnent les Américains dans le monde : d’une réduction drastique de budget privant le Marine Corps d’avenir dans l’immédiat après-guerre, on aboutit vingt ans plus tard à l’hégémonie d’une unité moderne tant dans l’organisation militaire américaine que dans les missions qu’elle est capable de remplir. L’auteur a de plus pu profiter d’accès aux archives du Congrès à Washington pour analyser ce renversement de situation.

Pour finir, cette partie est centrée sur le concept de « guérilla politique » qu’a mené le Corps pour pérenniser son existence. À rebours de Platon, les protecteurs de la Cité trouvent leur salut dans la population qu’ils sont censés protéger. En profitant de l’expérience accumulée dans des conflits en Amérique centrale, les Marines parviennent à éviter la dissolution par des procédés d’influence novateurs et multiformes vis-à-vis de la société américaine. Loin de la « Grande Muette », le Corps des Marines montre alors que les forces armées ne sont pas des institutions monolithiques et donne à réfléchir sur les rapports civilo-militaires dans les démocraties occidentales.

Partie I- Éviter la disparition par la lutte : une guérilla institutionnelle ?

« The Marine Corps, then, believes that it has earned this right—to have its future decided by the legislative body which created it—nothing more. Sentiment is not a valid consideration in determining questions of national security. We have pride in ourselves and in our past, but we do not rest our case on any presumed ground of gratitude owing us from the Nation. The bended knee is not a tradition of our Corps. If the Marine as a fighting man has not made a case for himself after 170 years of service, he must go. But I think you will agree with me that he has earned the right to depart with dignity and honor, not by subjugation to the status of uselessness and servility planned for him by the War Department. »[1].

Chapitre I – La remise en cause de l’existence du Corps après la Seconde Guerre mondiale.

Une baisse rapide des effectifs à la fin de la guerre.

« Bring the Boys home »[2]. À l’annonce de la capitulation du Japon le 2 septembre 1945 sur l’USS Missouri, la ferveur populaire laisse rapidement sa place à des manifestations pacifiques réclamant la démobilisation immédiate des soldats dans le Pacifique qui ont dû se battre trois mois de plus que leurs camarades en Europe pour terminer la guerre. Le Victory Over Japan Day (abrégé V-J Day) constitue l’apogée pour le Corps des Marines. Auréolé de gloire pour sa campagne du Pacifique et soulagé de ne pas avoir eu à mettre en œuvre l’Operation Downfall qui avait pour but l’invasion du Japon au prix d’un million de victimes américaines[3], les officiers supérieurs sont chargés de mettre en œuvre le retour des Marines aux États-Unis. Le Corps définit son objectif qui est de conserver une force de réaction rapide de deux divisions et deux escadres aériennes, plan qui aurait supposé la conservation de 100 000 soldats et 8000 officiers en temps de paix[4]. D’un effectif de 485 053 hommes au V-J Day, le Marine Corps ne compte plus que 155 592 soldats une année plus tard. Le Corps des Marines est néanmoins tenu d’assurer une présence en Asie comme en Corée, en Chine, au Japon ou aux Philippines où il participe au maintien de l’ordre. 46 000 Marines des 1st et 6th Marine Division sont par exemple présents en Chine sous le commandement de MacArthur pour maintenir le statu-quo le temps de trouver un compromis entre nationalistes et communistes[5]. Cela conduit à des épisodes fâcheux où la troupe se rebelle et déclenche même une pétition demandant au Congrès leur immédiate démobilisation, conduisant le Lieutenant General Roy S. Gieger à enfermer 9 sous-officiers et à choquer l’opinion publique[6]. Il est important de rappeler le contexte opérationnel des Marines de l’époque, entre maintien de missions importantes en Chine et baisse drastique des effectifs voulue par le Congrès et les Américains, pour comprendre le climat d’incertitude qui va s’installer suite aux réformes de l’administration Truman.

La réorganisation des forces américaines : le Joint Chiefs of Staff (JCS).

En décembre 1941, le Président Roosevelt établit le Joint Chiefs of Staff pour répondre à l’absence de structure coordonnant les efforts militaires au niveau stratégique. Il compte le Chief of Staff for the President, le Chief of Staff of the Army (General Marshall), le Chief of Naval Operations (Admiral E. J. King), et, le senior Army Air Corps officer (Major General Henry H. Arnold)[7]. L’US Air Force n’existe pas encore en tant qu’unité indépendante et elle est rattachée à l’US Army tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Le 2 novembre 1942, Mac Arthur écrit un mémorandum pour le Président qui jette les bases de l’unification des services voulus à la fin de la guerre sous la régence d’un Department of War.

« Relating to the single department of war in the postwar period, single department to be headed by a civilian secretary and composed of ground, naval, and air components, with a separate supply service, each under its own civilian under secretary and military chief of staff. There would be a chief of staff to the President, who, with the other four service chiefs, would constitute a United States General Staff (joint). Each Armed Force would retain « a small general staff. »[8].

Cette vision unificatrice proposée par Mac Arthur a pour origine une volonté de coordonner plus efficacement les efforts des différents bureaux et de les relier de manière plus directe au Président. La volonté de centralisation est aussi partagée par le sénateur Harry S. Truman. En 1942, ce dernier est Chairman of the War Investigating Committee et assiste à ce qu’il considère comme un « gaspillage bureaucratique qui le dégoûte en dilapidant l’effort de guerre sous des contraintes juridictionnelles » et marque « profondément » sa vision du haut-commandement militaire. Il déclare même que les militaires n’ont « aucune connaissance de la valeur de l’argent. »[9].

Les travaux sur l’unification débutent dès fin 1944 et deux projets émergent. D’abord, l’US Air Force sera indépendante une fois la guerre finie du fait de l’importance prise par les vecteurs aériens symbolisée par les bombardements stratégiques sur l’Allemagne nazie et nucléaires sur le Japon. Le Strategic Air Command a prouvé son utilité par des raids « psychologiques » comme l’opération Doolittle sur Tokyo et par la préparation minutieuse du débarquement de Normandie. Le deuxième point concerne les Marines. Ceux-ci n’ont pas de siège attitré au JCS de par leur sujétion à l’US Navy alors que les forces aériennes nouvellement indépendantes en ont un. Cette invisibilité expose le Corps à des manœuvres de prédation des autres services qui se disputent les prérogatives et moyens des Marines qui sont considérés comme un doublon hybride de l’US Air Force, de l’US Army, et de l’US Navy.

Face à ces acteurs peu enclins aux concessions, le General Vandegrift tente d’attirer l’attention sur le haut niveau de préparation que nécessite une opération amphibie. Commandant la 1re division de Marines lors de la bataille de Guadalcanal qui est la première offensive terrestre des États-Unis, il est titulaire de la Medal of Honor et est le premier Marine à devenir General (quatre étoiles). Il est commandant du Marine Corps à la fin de la guerre. Il rappelle qu’il ne faut pas confondre duplication des efforts et emploi parallèle des forces[10]. Vandegrift face aux autorités qui qualifient le Corps d’anachronisme souligne enfin que l’aviation est essentielle au corps par les missions d’appui rapproché qu’elle remplit[11]. Il est alors possible d’imaginer que du point de vue rationnel de l’administration Truman, pour qui l’économie du budget et le retour à la paix étaient la priorité, celle-ci fut peu concernée par le sort de l’esprit de corps des Marines.

Autrement dit, le Corps des Marines fait face à une coalition de services qui veulent, dans un souci de rationalisation, démembrer sa composante aérienne et la transférer à la toute nouvelle Air Force ou à la Navy, déléguer sa prérogative amphibie à l’Army et finalement circonscrire son activité à celle d’une infanterie prépositionnée dans le Pacifique et gardienne d’installations navales[12].

Les tentatives de prédation des autres services vis-à-vis des Marines

Les Marines sont donc très incertains quant à leur avenir durant cette période. Exploitant le fait que le Corps n’a pas voix au chapitre lors des réunions des chefs d’armées siégeant au commandement interarmées, les autres services mettent en œuvre de véritables stratégies qui soulignent la volonté réelle de le supprimer. Les sessions d’écoute au Congrès concernent directement l’avenir du Marine Corps mais ne comptent souvent pas de représentants du Corps alors que Quantico, maison-mère des Marines, se trouve à moins d’une heure de Washington. Par exemple, le comité de 1945 interroge quatre-vingts officiers, dont seulement trois officiers généraux de l’US Navy. Trois officiers généraux des Marines sont interrogés dans le Pacifique et non à Washington comme les autres[13]. Autre différence de traitement exposée par les Marines à l’époque, des détails comme le statut du Marine Corps ne peuvent être décidés que par le commandant du Joint Chief of Staffs (JCS) qui est souvent un Général de l’Army avec des vues forcément partiales[14]. L’US Navy critique aussi la toute-puissance de l’Army avec l’Admiral Halsey qui déclare lors des auditions de 1945 :

« One might just as well ask a committee composed of a Protestant, a Catholic, and a Jew to save our national souls by recommending a national church and creed. »[15].

Néanmoins, face au Président Truman qui rejoint aussi la controverse en déclarant vouloir supprimer « the own little Army that talks Navy and is known as the Marine Corps.»[16]. L’US Navy en vient à se désolidariser du Corps, théoriquement réuni au sein du même ministère, afin de se battre pour garder son aviation embarquée. Le Secretary of the Navy James Forrestal et l’Admiral Sherman, plus hauts représentants à Washington des intérêts navals, jugent par exemple que le Marine Corps peut servir de sacrifice pour contenter les autres services.

« Q: Was it your impression that in this fight the Navy would have sold the Marine Corps down the river?

General Krulak: It’s not fair to speak of the Navy. It’s more correct to speak of the people who were carrying the Navy share of the unification load. I believe that Admiral Forrest Sherman would have willingly, not because of any animosity for the Marine Corps, but because of his sagacity realizing that the Marine Corps was a very big blue chip that he could use. Admiral Burke would not, nor would Radford. »[17].

Un Marine participant aux auditions de la commission parlementaire sur l’intérêt de l’unification déclare à la suite du revirement de la Navy :

« What Chief of Naval Operations wants to go down as an evangelist for the Marine Corps ?»[18].

Quant à l’Army, l’avis du Supreme Allied Commander Dwight D. Eisenhower est explicite sur la position adoptée à l’encontre du Marine Corps. Celui-ci déclare que le développement de la force amphibie des Marines pendant la Seconde Guerre mondiale relève d’une exception, et qu’une division claire entre opérations terrestres et navales devrait être faite. À ce titre, le rôle des Marines serait réduit à la protection d’emprises navales à l’image de nos fusiliers marins français. Une citation tirée des auditions du Sénat résume sa pensée :

« When naval forces are involved in operations requiring land forces of combined arms, the task becomes a joint land-sea, and usually air force mission. Once Marine units attain such a size as to require the combining of arms to accomplish their missions, they are assuming and duplicating the functions of the Army and we have in effect two land armies. »[19].

Finalement, Eisenhower recommande un Corps de 60 000 hommes, soit presque huit fois moins que les effectifs lors du V-J Day. Cette hostilité manifeste envers le Marine Corps est selon Gordon H. Keiser liée aux coupes de budget qui réduisent l’US Army de 1 500 000 hommes en 1946 à 1 000 000 en 1947 et 650 000 les années suivantes. Les leaders de l’US Army sont en effet les grands oubliés de l’après-guerre, car les dépenses concernent surtout le développement de nouveaux aéronefs pour l’Air Force et l’entretien de la gigantesque flotte américaine, représentant 70% du tonnage mondial au V-J Day[20].

Privé du soutien de l’US Navy, visé par l’US Army pour sa composante amphibie, par l’US Air Force pour son aviation et finalement par l’administration Truman pour son budget, le Corps ne pouvait compter que sur lui-même, c’est-à-dire son ingéniosité et son rapport particulier aux Américains, pour espérer s’en sortir.

Chapitre II- Survivre par la lutte : la guérilla politique des Marines au Congrès.

« We had a loyal bunch of Marines out there on the Hill, and they moved freely across party, committee boundaries, and everything; they were everywhere. »[21].

Les Marines protégés par le Congrès.

[22]

[22]

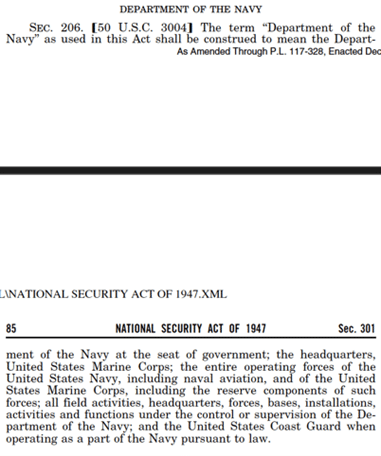

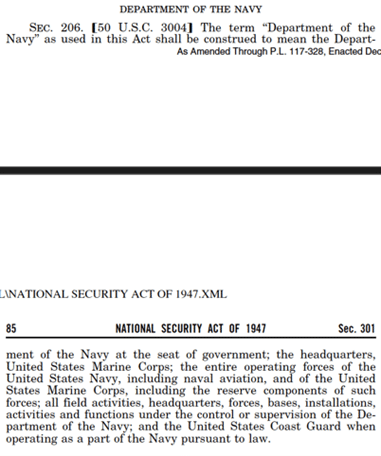

En 1947, le National Security Act promulgué par le Congrès fige le rôle et les missions du Marine Corps dans le marbre législatif et empêche ainsi le Président de transférer ces prérogatives à d’autres services. En 1952, le Douglas-Mansfield Act intervient de manière agressive dans les pouvoirs de Chef des Armées du Président en octroyant un siège au JCS pour les Marines, en décidant d’un effectif minimal à ne pas dépasser et d’un statut indépendant réaffirmé, faisant du Corps le seul service à bénéficier d’autant d’appui au Congrès. En 1958, par le Defense Reorganization Act, le Congrès crée une passerelle entre les chefs d’armées (Navy, Army, Air Force) et le Capitole, excluant de fait le Président. À l’époque, le Président Eisenhower parle « d’insubordination légalisée »[23].

Grâce à cette protection législative, le Corps atteint 7% des forces armées en 1960 contre 4% en 1945. Le Congrès a même tenté trois fois d’augmenter le budget des Marines sous le mandat d’Eisenhower[24]. De tous les chiffres avancés par Aaron B. O’Connell, celui concernant la croissance de la flotte de bâtiments amphibies est évocateur, car il représente à lui seul le passage d’une situation précaire à une reconnaissance de l’utilité du Marine Corps. La flotte amphibie représente 17% des bâtiments totaux de l’US Navy en 1966 contre 12% en 1950, soit 159 navires contre 70[25].

Tous ces chiffres et faits sur l’expansion de l’US Marine Corps à cette période démontrent le lien étroit qu’il existait entre les Américains qui votent pour des représentants ayant un agenda clair (la protection des Marines dans ce cas), le Congrès et les forces armées à cette période. Loin d’être omnipotent en matière de Défense, le Président doit composer avec un Congrès qui détermine lui aussi la politique étrangère et les forces armées en conséquence. Cela remet donc en cause l’idée comme quoi le citoyen n’a pas d’influence législative sur ses armées face au Président qui en ferait un domaine régalien en dehors du débat. Le Marine Corps en est le parfait exemple, car il s’est agrandi contre la volonté de l’executive grâce à ses appuis au Congrès et sa popularité parmi les Américains. Il convient maintenant d’analyser les ressorts de ce changement de situation.

Une bande de guérilleros ?

« They were no briefings, no charts, none of the formal devision-making apparatus, […] we operated much more like the CIA. »[26].

Sous l’égide d’officiers comme Heinl, ministre de la Propagande auto-proclamé de la Chowder Society, un groupe d’officiers supérieurs, majoritairement commandants et lieutenants-colonels, a défendu la cause des Marines face à des groupes hostiles à sa survie. Un rapprochement peut être fait toute proportion gardée avec des techniques de guérilla pour étudier les méthodes de cette cellule activée en 1946 pour influencer l’avenir du Corps. À l’exception de l’action violente, on retrouve ainsi tous les procédés qui ont permis à une unité beaucoup plus petite de saper un processus à son encontre. Premièrement, l’organisation était décentralisée et les opérations n’étaient pas décidées par le Commandant Vandegrift qui dédiait son temps à Washington à la défense du Corps. Robert Debs Heinl était un colonel ayant combattu à Iwo Jima et en Corée. Il déclare ainsi que Vandegrift n’avait jamais vu la Chowder Society personnellement[27], « qu’il y avait une cécité intentionnelle sur ce qu’ils faisaient » et qu’il leur est arrivé de mentir quand le Général leur a demandé de stopper leurs activités à la suite d’une réprimande de Truman qui ne supportait plus le lobby Marines[28]. S’appelant entre eux les termites, car ils étaient une cellule cherchant à battre une structure établie, bureaucratique, et beaucoup plus large depuis l’ombre[29], ils regroupent tous les procédés d’action caractéristiques d’un belligérant engagé dans une lutte asymétrique. En plus de la décentralisation, on peut citer la recherche d’alliés dans l’opinion publique, la surprise, la flexibilité et l’innovation comme éléments principaux de l’action de la Chowder Society.

Un point important est que les deux officiers les plus expérimentés de la cellule ont une forte expérience dans la contre-insurrection en ayant été engagés au Nicaragua et à Haïti durant l’entre-deux-guerres, ce qui a mené le Brigadier General Edson à écrire dans le Small Wars Manual, publié en 1940, ouvrage récapitulant les enseignements tirés par les Marines dans la Guerre des Bananes. Cette expression est utilisée pour décrire les conflits déclenchés, souvent pour motif économique, par les États-Unis en Amérique latine entre la guerre contre l’Espagne (1898) et le début de la politique de bon voisinage (1934-1935).

« The military strategy of small wars is more directly associated with the political strategy of the campaign than is the case in major operations… In small wars, either diplomacy has not been exhausted or the party that opposes the settlement of the political question cannot be reached diplomatically. Small war situations are usually a phase of, or an operation taking place concurrently with, diplomatic effort. »[30].

On voit dans cet extrait que les Marines ont bien compris que l’influence sur la population est toute aussi importante voir supérieur à l’opération armée pour obtenir la victoire. Il décrit même la manière dont les réseaux informels doivent être organisés pour communiquer avec la population et contourner l’influence des locaux[31], éléments modernes qu’on retrouve aussi chez David Galula, grand théoricien de la contre-insurrection encensé par David Patraeus, général américain qui commandait l’opération Iraqi Freedom en 2008. Les travaux de Galula, redécouverts par les Américains alors qu’ils étaient oubliés en France, définissent quatre principes de la contre-insurrection[32] qu’on peut rapprocher des techniques de la Chowder Society aux États-Unis en prenant le mode d’action du côté de l’insurgé et non du contre-insurgé : l’importance cruciale de la population qui est la pierre angulaire de toute stratégie insurrectionnelle, une minorité hostile (dans ce cas la Chowder Society) insaisissable et déterminée à gagner, un soutien de la population seulement conditionnel, car il s’entretient par des actions favorables à leurs intérêts (lobbying) et enfin des efforts non pas tous azimuts, mais dans des secteurs clés (médias, élus).

Dans ce cadre, les Marines excellaient et envisageaient la société américaine comme un champ de bataille où tous les coups étaient permit comme l’écrit Heinl : « a man fighting for his life doesn’t very much question the intellectual or moral alignments of someone who steps in and fight on his side. »[33]. Le vol des 1478 Papers, déclarations classifiées d’Eisenhower sur l’avenir des Marines constitue un bel exemple d’opération illégale en ce qu’il implique plusieurs crimes relatifs à la sécurité nationale. Ces documents étaient inaccessibles au Général Vandegrift, car ils étaient classifiés top secret, mais ils pouvaient être d’une grande aide pour montrer l’existence d’arrangements entre les différents services contre les Marines. Le Brigadier General Edson, alors officier de liaison à Washington, s’est introduit dans le bureau du Chief of Naval Operations, a subtilisé les documents pour en faire des copies et les a envoyés à Quantico[34]. Au-delà de l’épisode rocambolesque, la Chowder Society s’est félicitée de cette opération qui s’inscrit dans « l’art honorable du braquage institutionnel »[35] et qui a servi à appuyer la cause auprès de la presse et du Congrès après son envoi par Heinl au total mépris des articles 94, 95, et 1252 des U.S Naval Regulations qui interdisent tout contact informel entre le Navy Department et le Congrès.

[36]

[36]

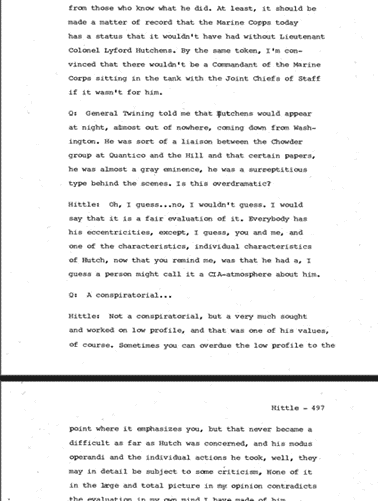

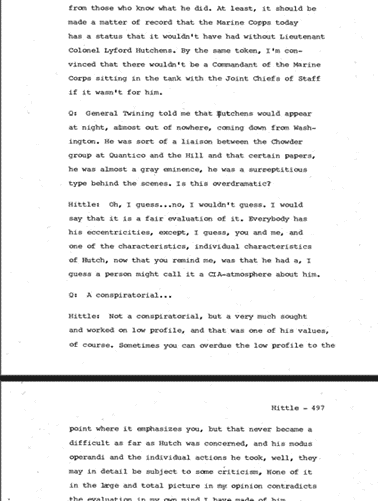

Hittle était un officier général des Marines ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et à l’époque lieutenant-colonel. Il s’occupait de l’aspect législatif dans la lutte de la Chowder Society et fut même nommé conseiller spécial de Clare Hoffman, ténor de la coalition Marines à la Chambre des Représentants. Les Marines actuels lui créditent la survie de l’aviation du Corps face à l’hostilité de l’Air Force. Il décrit ici l’action du Major Lyford Hutchens, mystérieux spécialiste dans l’action dissimulée, un des nombreux rouages de la cellule pro-Marines, aux côtés d’officiers plus âgés comme Twining, à la personnalité « machiavélienne » selon Krulak[37].

Ces archives contenant des témoignages oraux d’officiers de la Chowder Society sont précieuses, mais peuvent aussi amener, dans la mesure où c’est le département d’Histoire de l’Université des Marines dans cette série « Distinguished Marine Interview Transcripts » qui mène les interviews, à fausser quelque peu la réalité vingt ans plus tard pour arrondir les angles avec les autres armées en ce qui concerne la rivalité inter-services.

Enfin, l’étude d’autres profils comme celui du Brigadier General Samuel R. Shaw apportent d’autres détails comme la précarité des officiers de la Chowder Society qui ne bénéficiait pas de tout l’appui financier et logistique du Corps au contraire des lobbyistes, souvent généraux, de l’Army ou de la Navy. Shaw révèle que l’essentiel des dossiers de la cellule était caché dans le coffre de sa voiture et qu’il était considéré comme une « personne suspicieuse » après une enquête du renseignement naval[38], son propre département. De plus, Heinl a demandé des fonds au Commandant des Marines en 1949 quand le National Security Act risquait d’être amendé pour créer un réseau de distribution de lettres, de la « propagande collatérale », à d’anciens Marines dans tout le pays :

« We created a basis mailing list of friends of the Marine Corps nationwide, comprising several thousand people of serious influence, grass roots people across the United States. »[39].

À la manière d’un réseau de communication insurgé, Heinl envoyait des lettres blanches reconnaissables et sans en tête de manière à tromper n’importe quel intercepteur sur l’origine du courrier[40]. L’auteur de ce mémoire a par exemple trouvé des lettres envoyées par le Chowder Marine Merritt A. Edson au Daily Pentagraph de Bloomington, Illinois le 10 mars 1952 dans un carton déclassifié en 1972 dans les archives du Congrès[41], consultées le 27/09/2023. On y trouve des indications attestant que 1200 éditeurs auraient été ciblés pour diffuser des informations au grand public critiquant les « soi-disant experts du JCS » qui étaient sur le point de supprimer un Corps dans lequel la nation investissait des milliards de dollars. Cet exemple clair de lobbying indirect montre la manière dont les Marines considéraient les médias comme une arme efficace pour s’assurer le soutien de la population à travers le pays.

Comme évoqué précédemment, la Chowder Society n’était pas une exception parmi les forces américaines à cette période. Comparer le destin malheureux de l’Organizational Research and Policy Division (OP-23), équivalent de la Chowder Society pour la Navy, avec les méthodes des Marines, permet même de souligner le degré d’expertise acquis par les camarades d’Heinl. Décrit par le Washington Post comme un « bureau secret presque entièrement dédié à gêner l’Army et l’Air Force pour empêcher l’unification »[42], celui-ci a été démantelé à l’issue de deux scandales impliquant l’US Air Force. Un document anonyme dénonçant le développement douteux du B-36 Peacemaker, premier bombardier stratégique à pouvoir transporter directement une arme atomique des États-Unis vers l’URSS, met le feu aux poudres. Sur un fond de rivalité interservices et de suprématie du nucléaire sur les forces conventionnelles, les amiraux de la Navy font fuiter ce document dans la presse comme a pu le faire Edson avec les 1478 Papers, mais la tentative de la Navy de s’opposer au JCS, épisode connu sous le nom de « Révolte des Amiraux », échoue[43]. Le Président relève immédiatement le chef de la Navy de ses fonctions et son influence est réduite au Congrès. Les raisons de l’échec de l’OP-23 sont directement imputables à son organisation trop bureaucratique. Les différentes cellules de ce bureau poursuivaient des agendas différents, ce qui a fait voler en éclats la cohésion lorsque les auteurs du document se sont fait lyncher dans la presse, perdant de fait le contrôle des relations publiques. À l’inverse et à la manière d’un judoka qui sait renverser le poids de l’adversaire à son avantage, la Chowder Society était moins nombreuse, mais décentralisée et regroupait des colonels qui n’attiraient pas l’attention quand ils se déplaçaient au Congrès. Elle bénéficiait de fait d’une cohésion plus solide.

La coalition pro-Marines au Congrès

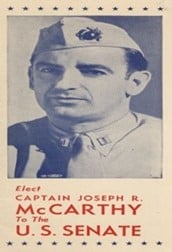

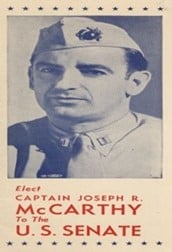

En 1952, alors que le sénateur Paul H. Douglas était un homme politique des plus libéraux dans la chambre, il reçut le soutien inespéré de Joseph R. McCarthy, figure de proue de la paranoïa anti-communiste de la Guerre froide aux États-Unis et conservateur convaincu. La loi qu’il défendait, connue sous le nom de Douglas-Mansfield Act, était un texte très favorable aux Marines[44]. Contre toute attente, McCarthy débloqua les dernières voix nécessaires à la ratification, car tous deux étaient Marines. Leur devise latine Semper Fidelis se retrouve ici, car l’un était 1re classe entre 1920 et 1922 et démocrate alors que l’autre était Lieutenant dans le Pacifique et républicain[45]. En effet, il n’existe pas d’ex-Marines, chacun est considéré comme un membre à part entière, de l’homme en treillis à l’homme d’affaires en passant par l’élu politique. Cette particularité qui participe à l’esprit de corps est importante à saisir si l’on veut comprendre la solidarité qui existe entre eux.

On peut diviser la coalition favorable aux intérêts des Marines au Congrès en trois groupes : les vétérans devenus des élus dans l’une des deux Chambres, les élus sans expérience militaire qui sont devenus des soutiens de la cause des Marines par affinité pour le Corps et les réservistes du Corps qui ont favorisé ses intérêts dans leur activité. La formation de cette coalition hétéroclite témoigne de la stratégie politique mise en place par le Corps en plus de ses agissements plus opaques par la Chowder Society. L’auteur du mémoire a recensé dans un tableau vingt-deux profils composant cette coalition Marines et les a triés par parti d’affiliation, état représenté, type de mandat et durée, expérience militaire et grade. Ce tableau permet de comprendre le pragmatisme de la stratégie politique des Marines qui doivent leur salut à des politiques qui ont trouvé un consensus dans un pays dont la culture politique est marquée par la polarisation entre démocrates et républicains. Parmi les élus du tableau, douze sont républicains et dix démocrates, montrant ainsi que la cause transcende l’antagonisme traditionnel entre les deux partis. De plus, l’expérience militaire rassemble environ 75% de la coalition (16 élus), mais six d’entre eux ne sont pas vétérans et pourtant très actifs pour le Corps comme les representatives[46] républicains et démocrates Clare Hoffman et Carl Vinson. Des déclarations passionnées de ce dernier au Congrès montrent l’attachement de ces élus sans passé militaire à l’avenir du Corps. Si l’on prend les grades des élus ayant servi en tant que Marine, les officiers sont davantage représentés (huit officiers), mais des Privates composent aussi cette coalition (deux militaires du rang). Logiquement donc, la coalition ne comporte pas d’anciens sous-officiers, car il est rare qu’ils se reconvertissent en politique. Enfin, la cause des Marines a aussi rallié quelques élus issus d’autres services comme des profils de l’US Army, certains ayant même rejoint le Marine Corps après leur service dans l’Army (Robert R. Wilson et Delbert L. Latta, élus républicains de Californie et de l’Ohio).

Le groupe de Marines devenus élus est à replacer dans le contexte d’après-guerre aux États-Unis. En effet, fait rarissime dans l’histoire politique du pays, Le soixante-dix-neuvième Congrès et (1945-1947) et les suivants voient une avalanche de vétérans intégrer le corps électoral. Les vétérans de l’US Army (200), de l’Air Force (150) et de la Navy (100) sont les plus représentés avec des noms qui marqueront le pays comme John F. Kennedy ayant fait son service dans la Navy et élu en 1946 ou Richard Nixon élu en 1945 de la Navy aussi. En 1945, les Américains envoient cinquante-cinq élus sans expérience politique et vétérans, neuf d’entre eux étaient Marines, ce qui fait 16% de la délégation totale alors qu’ils ne représentent que 4% des hommes ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale[47]. Cette sur-représentation était en partie liée à la popularité du Corps et à la possibilité de faire campagne en uniforme donnée par le commandement en violation complète des règlements de la Navy. Deux cas sont représentatifs de l’opportunisme des Marines pour occuper l’espace politique.

Le premier est surnommé « Silent George ». Plus jeune représentant de la Chambre à vingt-sept ans, George Sarbacher Jr. de Philadelphie est l’exemple parfait de l’instrumentalisation de l’uniforme des Marines comme arme politique. Alors que les démocrates présentaient un vétéran lambda pour les élections du cinquième district électoral de Philadelphie, les républicains ont eu l’idée de présenter le fils d’un membre du parti, qui était Marine, mais n’avait pas d’expérience politique. Sarbacher avait servi deux ans dans le Pacifique comme officier dans le génie, sa campagne politique allait démontrer comment les Marines étaient prêts à interpréter les règles pour renforcer leur position au Congrès. Bien que pouvant porter leurs uniformes dans le public et à des meetings politiques, les militaires américains ne sont pas autorisés à s’adresser aux foules comme le peut faire un candidat en campagne. Les Marines concluent donc qu’il fera campagne sans parler, avec tout l’attirail de ses décorations et avec l’hymne des Marines à chaque entrée spectaculaire sur scène alors qu’un autre membre du parti Républicain ferait ses discours. Il raconte aux reporters :

« I was afraid that if I opened my mouth, I might accidentally say something about the issues, and the opposition would be all over like a four-alarm fire for violating regulations. »[48].

Il remporte aisément les élections et vient renforcer la coalition qui protège le Corps au Congrès.

Le deuxième exemple est plus connu et plus clivant aussi. Le plus jeune membre du Sénat en 1947 est aussi un Marine. Son nom est associé à la paranoïa anti-communiste qui frappa l’Amérique durant la Guerre froide. Joseph R. McCarthy comptait faire une carrière politique avant la guerre, mais un mentor lui a conseillé : « If you want to be a policitian […] be a hero, join the Marines. »[49]. Sa biographie rapporte qu’il fut engagé en tant que lieutenant, et non 1re classe comme il le prétendait, dans le Pacifique au sein d’une escadrille. Officier de renseignement, son travail par définition le cantonnait à son bureau, il n’avait de plus jamais participé à un bootcamp de sa vie. Néanmoins, MacCarthy était convaincu qu’une expérience au combat était nécessaire pour la campagne politique qui l’attendait. Il demanda alors à se greffer à des vols peu risqués en tant que mitrailleur de queue, poste qu’il utilisa pour alimenter la légende de « Tail-Gunner Joe » au Sénat. Il se fabriqua aussi des faux en écrivant ses citations au combat lui-même et en imitant la signature de son supérieur[50], et se lia d’amitié avec l’officier en charge des relations publiques de l’unité qui le mit en scène à l’arrière d’un avion et envoya des critiques positives à son égard aux journaux du Wisconsin, l’état d’origine de McCarthy. On pourrait croire que le Marine Corps n’approuvait pas ces manières, mais à la manière de Sarbacher, il fut retransféré aux États-Unis dans l’été 1944 alors que son unité était engagée à Guam et qu’on manquait d’hommes. Il fut autorisé à faire campagne en uniforme et le Corps créa des posters à son effigie : « The Spirit of Our Fighting Men : Elect Captain Joseph R. McCarthy of the U.S Marines » pouvait-on lire comme montré ci-dessous[51]. Des photographies de lui en uniforme sont disponibles en annexe 6 et rendent compte de la volonté d’associer l’homme politique et son expérience militaire. Une fois élu, il reçut en 1952 la Distinguished Flying Cross en falsifiant son nombre de vols alors qu’il était un ténor au Sénat en faveur des Marines. Le Corps continua à lui octroyer des promotions au Sénat et il atteignit finalement le grade de lieutenant-colonel[52].

Un exemple similaire est retrouvable grâce à la biographie de George Smathers, autre figure de proue des Marines au Sénat. Il déclare :

« When I got retired, I was still a Captain. After I got elected to the Congress, all of a sudden, I get a notice that I had been promoted to Major… I went to the Senate, and I got a notice that I was now a Lieutenant Colonel […] I love the Marine Corps. I thought that it was a great outfit. But I am embarrassed by the fact that since I’ve gotten into Congress and haven’t done a damn thing, I get promoted three times I couldn’t get promoted once when the war was going on and I was really doing something. Now this is ridiculous […] they were really bad about that [53](the promotions). »[54].

Le Marine Corps a donc sciemment orchestré des promotions factices pour favoriser les hommes qui les défendaient au Congrès. Convaincus de l’aura du Corps dans la société américaine, les Marines se sont servis de leurs exploits dans le Pacifique et de l’esprit de Corps pour tisser un réseau de politiciens acquis à leur cause, démontrant ainsi une ténacité admirable face aux tentatives de marginalisation des autres services.

Concernant les élus qui n’avaient pas d’expérience dans les Marines à proprement parler, ceux-ci venaient d’origines très diverses. Certains étaient vétérans d’autres services, mais avaient choisi de défendre le Corps par conviction personnelle comme Edward B. Robertson, gallois vétéran de la Guerre des Boers ou Leverett Saltonstall qui était lieutenant dans l’US Army et dont les deux fils Marines furent tués dans le Pacifique. D’autres n’avaient aucune expérience militaire, mais étaient si passionnés dans la défense des Marines que les élus chantaient spontanément les premiers vers de l’hymne du Corps à chaque prise de parole, anecdote rapportée au sujet de Daniel J. Flood[55]. Se pose maintenant la question de la manière dont ces hommes étaient ralliés à la cause des Marines. En effet, ils n’avaient pas appris la devise Semper Fidelis au bootcamp et pourtant ils ont apporté un appui décisif au Capitole. Il faut pour ceci revenir à la Chowder Society. En utilisant intelligemment leur réseau, les Chowder Marines approchèrent le sénateur Clare Hoffman qui était une connaissance du père du lieutenant-colonel Hittle. Ce dernier lui montra les 1478 Papers écrits par l‘Army qui prévoyaient la dissolution du Corps, ce qui suffit à Hoffman pour activer ses contacts et recruter des soutiens. Le premier jour des auditions, le secrétaire à la Guerre Patterson perdit sa patience tant les questions sur le Marine Corps fusaient : « Marines, Marines ! That’s all I hear. They are not treated any differently than any of the other branches ! »[56]. Même Vandegrift, censé se tenir au-dessus des activités de la Chowder Society par sa position de Commandant participait au lobbying direct par sa relation de longue date avec le sénateur Byrd[57], originaire de Virginie comme lui et membre de la commission des affaires navales. La tradition parlementaire américaine fut donc utilisée à bon escient par les Marines qui se présentèrent en victimes d’un executive tout-puissant.

Pour conclure sur la coalition pro-Marines au Congrès, celle-ci était donc relativement peu nombreuse comparée aux autres groupes, mais soudés par un esprit de corps fort. Elle était non-partisane et les adversaires d’hier devenaient les alliés d’aujourd’hui lorsqu’ils se retrouvaient une fois par mois au « Congressional Marines Breakfast Group »[58]. Ce groupe hétéroclite par ses origines était soudé par des officiers de Chowder Society qui coordonnaient les efforts au Congrès et les opérations d’influence en dehors.

Chapitre III- les Marines et la société : l’instrumentalisation des peurs des Américains.

« In losing its Marine Corps the country would lose more than highly trained body of fighting men. It would lose a symbol of real democracy since the Marine Corps is the most democratic service in the nation. »[59].

Une place privilégiée auprès des Américains

David Galula explique que les insurgés font partie d’une minorité active qui entraîne la majorité par des opérations d’influence. Force la plus populaire de l’armée des États-Unis, les Marines ont joué de cette proximité avec les Américains pour décrédibiliser leurs adversaires et faire valoir leurs opinions sur l’unification des services. Une boutade commune de l’Army envers les Marines moque leur groupe de combat, composé de treize hommes pour les premiers et douze hommes et un journaliste pour les deuxièmes.[60] Plus qu’aucun autre service, les Marines savaient mettre en valeur leur histoire, amenant Truman à dire qu’ils avaient une machine propagandiste presque égale à celle de Staline[61]. Néanmoins, la propagande ne peut pas expliquer seulement cette place particulière des Marines auprès des Américains, car ce n’était pas à sens unique. En effet, les Américains voulaient aussi ce que les Marines avaient à apporter. Aaron B. O’Connell explique que dans un contexte post-guerre mondiale marqué par la croissance économique, l’application civile des technologies militaires, mais aussi la peur du communisme et les débuts de la société globalisée, les Marines apportaient un discours fédérateur et conservateur[62]. En mettant l’accent sur des mots comme « tradition », « histoire », « famille » et « communauté » qui décrivaient leur esprit de corps unique, les Marines tranchaient avec les autres services comme l’Air Force qui promettaient un avenir fondé sur la technologie, le nucléaire, et le règne américain en la matière[63]. Le discours des Marines, diffusé par les vétérans et les contacts de la Chowder Society, ressemblait de fait davantage à ce qu’on pouvait entendre à l’église que dans un roman de science-fiction. Le Corps tenait un discours nostalgique sur la société américaine en rappelant les grands sacrifices des Marines pour la nation et soulignait l’importance du collectif sur l’individualisation naissante. Les 1res classes, « Privates », étaient le nerf de la guerre de cette stratégie communicationnelle,[64] car ils représentaient une approche plus humaine et romantique de la guerre dont un contexte de guerre froide où on présentait des bombes atomiques et des jets supersoniques au grand public comme les assurances de la paix. Le film Sands of Iwo Jima[65] met en scène le sergent Stryker et son groupe de combat. On y voit la vie au quotidien de son unité avec toutes les difficultés auxquelles elle fait face (alcool, pertes, violence). Pour prendre un exemple récent, la série The Pacific[66] met en scène des Privates dans les dix épisodes alors que l’US Navy, l’US Air Force et l’US Army se concentrent sur les navires, avions, officiers et tactiques qui ont changé le cours de la guerre. Cette proximité avec les familles américaines forgée lors de la guerre par les témoignages et le retour des vétérans a permis aux Marines de disposer d’une base solide de citoyens américains favorables à leurs intérêts lors d’une guerre interservices qui opposait une communauté soudée à une masse bureaucratique opaque selon leurs dires[67].

La violence était néanmoins au cœur de la culture des Marines et pourtant ils étaient populaires. Le bootcamp, son drill sergeant et le combat dans le Pacifique étaient des expériences redoutées pour n’importe quel jeune Américain, mais la structure familiale du Corps était rassurante. Les Marines ont en effet eu besoin d’arrondir les angles, c’est-à-dire de cacher les traumatisés et autres scandales, à l’image de Gomer Pyle[68] dans Full Metal Jacket pour espérer pouvoir séduire la société. Toys for Tots en 1947 est un autre exemple d’opération civilo-militaire réussie par les Marines. Créée par le Major Bill Hendricks, cette association avait pour but de collecter et de redistribuer des cadeaux de Noël aux orphelins de guerre. L’association est une réussite et devient rapidement suivie par le commandement qui voit d’un excellent œil ces Marines en uniforme qui distribue cinq millions de cadeaux dans les rues des villes américaines grâce à une campagne de publicité massive de vingt-cinq millions de dollars[69]. Dans une Amérique qui assimilait le treillis à l’expérience douloureuse de la perte d’un proche, des initiatives comme Toys for Tots ont permis de populariser le Corps tout en permettant à ce dernier de nouer des contacts avec tous les organismes qui ont accueilli les Marines pendant leurs tournées. Aaron B. O’Connell cite des Marines spécialisés en relations civilo-militaires qui ressentent une nette amélioration, même dans les communautés à l’origine hostiles, de l’image du Corps après un passage de Toys for Tots[70]. Ci-dessous une photo de Marines avec la star du moment, l’actrice Marilyn Monroe, soulignant les efforts du Corps en matière communicationnelle.

[71]

[71]

Après avoir expliqué que les idées associées aux Marines étaient fédératrices et parfaitement adaptées à une Amérique troublée au sortir de la guerre, il faut montrer comment les Marines relayaient leurs messages dans la société. Au-delà de la Chowder Society, les Marines ont révolutionné les relations civilo-militaires en ayant une stratégique médiatique de masse. En 1945, le Brigadier General Robert L. Denig, l’officier en charge des relations publiques du Corps, a eu l’idée de doter le Corps de ses propres reporters, à la manière du service d’informations et de relations publiques des armées (SIRPA) pour l’armée française, créé en 1969. Les Denig’s Demons étaient nés d’une idée brillante d’un officier qui voulait promouvoir son unité. Son chef de cabinet, le First Sergeant Walter J. Shipman partit en direction pour Washington avec pour mission de recruter des journalistes professionnels.

« I prepared for this mission by putting on my blues, my decorations, […] and then went to the city editors for permission to talk to their personnel, and got it in each case. »[72].

Le sergent ne fait pas ici exception, car il raconte dans ses mémoires qu’il rentre en relation avec les journalistes en étant en uniforme et en arborant fièrement ses décorations. Treize journalistes rejoignirent les Marines la première année, dont le futur prix Pulitzer Jim G. Lucas pour son œuvre au Viêt-Nam[73] et d’autres issu de quotidiens prestigieux comme le Washington Post[74]. Le directeur du Washington Times-Herald fit même part de ses inquiétudes face à l’ingérence de militaires dans le milieu journalistique à Roosevelt qui transmit à son tour au Commandant des Marines. Le sergent Shipman quitta finalement Washington pour recruter dans d’autres grandes villes américaines.

À l’image de la Chowder Society qui était une coalition hétéroclite d’officiers ayant pour but d’influencer le Congrès, les Denig’s Demons étaient des journalistes, artistes, animateurs radio, réalisateurs, photographes ou auteurs. La nébuleuse des Marines s’étoffait encore grâce à ces professionnels qui amenaient avec eux leurs contacts, permettant à Denig d’avoir des entrées partout aux États-Unis dans le monde médiatique au moment de la naissance de la société de consommation. Dans le milieu du cinéma notamment, le film Sands of Iwo Jima sorti en 1950 fait figure d’exemple en la matière. Bien que le scénario ne soit pas révolutionnaire, c’est par la communication et le public recherché que les Marines ont su se distinguer. Mettant en scène les Marines qui ont hissé le drapeau sur le mont Suribachi, tout le pathos de la scène était destiné aux enfants en quête de figures héroïques[75]. Le Corps organisait des concours de dessins ou d’essais patriotiques pour les plus vieux, mettait du matériel japonais et américain devant le cinéma pour impressionner les jeunes et faisait gagner des places gratuites aux meilleurs jeunes. Le manuel d’exploitation du film indiquait aux Marines que les professeurs, parents d’élèves, écoliers et lycéens étaient les cibles du film. Cette énième stratégie d’influence montre l’adaptation rapide des Marines aux nouveaux médias, à l’image de leur communication actuelle sur les réseaux sociaux.

Les Marines, un parangon de démocratie ?

Les Marines par leur esprit de corps et leurs traditions pensaient et pensent toujours être une incarnation guerrière de l’esprit américain. Alexis de Tocqueville décrit l’Amérique comme la première démocratie moderne, phénomène produit par l’égalisation des chances née de l’abolition des privilèges. Néanmoins, la pente logique est l’individualisme « sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis »[76] et « moyen de changer sa fortune ou de l’accroître », car plus aucune inégalité de naissance n’existe. De plus, l’individu se désintéresse au fur et à mesure de la chose publique pour poursuivre son bonheur personnel : « ce n’est donc jamais qu’avec effort que ces hommes s’arrachent à leurs affaires particulières pour s’occuper des affaires communes ; leur pente naturelle est d’en abandonner le soin au seul représentant visible et permanent des intérêts collectifs, qui est l’État. »[77]. Tocqueville caractérise l’État comme un monstre bureaucratique : « L’État est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. »[78].

Nous avons vu précédemment que les Marines par leur esprit de corps entendaient incarner solidarité et la virilité des Américains en promettant des expériences hors du commun. Le Corps, dans sa lutte contre les organes bureaucratiques que pouvaient être l’Army et l’establishment incarne cette résistance du citoyen contre son infantilisation. En effet, contre la reproduction sociale et les élites, Carl Vinson, l’un des ténors de la coalition pro-Marines au Congrès, déclare qu’être diplômé des grandes écoles militaires comme Annapolis ou West Point n’est pas un prérequis pour atteindre des postes de commandement, faisant du Corps le plus démocratique de tous[79]. Il affirme même :

« In this connection it is well to note that in all of the discussions which have taken place since the end of the war concerning discrimination against reserve personnel and similar undemocratic practices, the Marine Corps is never included. The Marine Corps Reserve is fiercely loyal to its regular establishment, a manifestation of pure democracy. »[80].

Ce rapport particulier aux pratiques démocratiques se retrouve aussi dans le discours que tient le général Vandegrift au Congrès ou celui-ci rappelle :

« Standing in direct opposition to this theory is the Navy’s belief that those same complexities in modern war indicate a need for broader participation and closer attention by the civilian elements of government, all coordinated by an authority with roots in the Congress rather than in the Pentagon. »[81].

Le mot « Congrès » apparaît plus de onze fois dans le discours de Vandegrift et souligne les liens intrinsèques avec la démocratie parlementaire que les Marines ont cherché à faire valoir dans une période où les relations civilo-militaires étaient en redéfinition.

Le Joint Chiefs of Staff est à l’origine un concept semblable à l’Oberkommando der Werhmacht allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, au contraire de la conception anglo-saxonne où un secrétaire à la Défense commande et dirige l’institution militaire. Ce parallèle est devenu une critique fréquemment employée par les Marines qui jouaient sur les peurs des Américains en qualifiant de « prussianism »[82] cette volonté de créer un commandement unique aux États-Unis. Écrit par un Marine du nom de Sulzberger ayant servi dans le Pacifique, en Corée, journaliste au New York Times et au Milwaukee Journal, un article trouvé dans les Edson Papers aux archives du Congrès charge contre le concept du JCS en le comparant au système allemand, danger pour la sécurité nationale. L’auteur, membre des Denig’s Demons, affirme que ce type de commandement unifié aboutit au syndrome de la tour d’ivoire[83] où les décisions militaires sont décorrélées de la réalité. Il donne pour exemple des opérations comme Seelöwe où l’OKW (sans intervention forcée d’Hitler comme pour Barbarossa) avait conçu un plan chimérique d’invasion de l’Angleterre alors que la seule doctrine amphibie qui existait dans l’armée allemande concernait les franchissements de fleuves. Ensuite, Sulzberger analyse le syndrome de la tour d’ivoire à travers les Soviétiques, qui selon lui auraient pu prendre les Allemands à revers en se servant de la mer Noire pour débarquer sur les flancs des Allemands en Ukraine. Au-delà des analyses stratégiques d’un Marine sur le front de l’Est, il insiste sur le manque d’unités amphibies comme « a deficiency common to land-locked, land-minded concept of war so often manifasted by supreme national staffs. »[84]. Laisser un seul homme au sommet encouragerait les décisions statiques comme la ligne Maginot, en accordant trop d’importance à une seule arme, un seul service et en tuant le débat et donc la réflexion stratégique. En contrepartie, les États-Unis étaient le seul belligérant à disposer d’un vrai corps amphibie au début de la guerre grâce à des Marines tournés vers l’innovation pour légitimer leur utilité au Congrès.

En polarisant leur position dès qu’ils étaient en difficulté, les Marines se sont alliés avec des sympathisants socialistes, des conservateurs, des libéraux et des anti-militaristes pour qui le revers de la Seconde Guerre mondiale c’est-à-dire l’accroissement du pouvoir du Président, de l’executive et l’armée étaient dangereux pour les États-Unis. En effet, les États-Unis se sont construits dans la peur du pouvoir fédéral et la présidence impériale de Roosevelt a vu ses pouvoirs s’accroître dans des secteurs importants comme le budget, l’armée, la justice[85]. Aaron L. Friedberg, expert en relations internationales appartenant à l’école réaliste, assistant du vice-Président Dick Cheney entre de 2003 à 2005, soutient que c’est bien l’esprit américain qui a permis de remporter la Guerre froide et non l’État renforcé qui aurait pu se consolider à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les citoyens américains, galvanisés face à la lutte contre un monde que tout opposait, auraient justement été à la source de la victoire par les initiatives économiques et politiques, car l’État ne les bridait pas[86]. Les Marines se sont donc pleinement inscrits dans ces débats en jouant sur les peurs des Américains afin de sauvegarder le peuple.

Un exemple concret de mesure des Marines pour faire valoir leur proximité avec l’esprit américain est le Train of Freedom. Initiative promue par des patrons et élites patriotes, un « train de la liberté » devait traverser les États-Unis pour faire revivre l’esprit démocratique et ses valeurs, essentielles pour gagner la guerre froide. Vingt-neuf Marines étaient chargées de la protection du train et de faire visiter les expositions qu’il contenait au grand public. Le choix des Marines était lié d’une manière à son fils qui servit durant la guerre dans le Corps. En deux ans, le train traversa quarante-huit états et 322 villes, permettant à trois millions et demi de personnes de le visiter[87]. La mise en scène était lumineuse : Des Marines protégeaient les documents les plus précieux des États-Unis comme la Magna Carta ou la déclaration d’Indépendance, les idées fondatrices des États-Unis en quelque sorte.

Le Devil Pups Citizenship Project constitue un autre exemple d’inventivité des Marines au sujet de leurs relations avec le monde civil, faisant d’eux des précurseurs en la matière. Afin d’endiguer le problème de la délinquance juvénile qui explosait dans les années 1950, le Corps s’est proposé par ce programme en référence à leur nom Devil Dogs d’amener ses valeurs aux jeunes Américains dès quatorze ans. Cette initiative visait à proposer une réponse originale là où étaient dans l’impasse des dizaines de programmes du Congrès, du gouvernement ou privées. Le programme est toujours actif de nos jours et forme plusieurs milliers de jeunes adolescents chaque année entre treize et dix-sept ans[88]. On peut s’interroger ici sur la cohérence du discours du Corps, car cette quasi-militarisation de la jeunesse (les instructeurs confondaient souvent le bootcamp et la période de dix jours que les jeunes passaient à la caserne) ressemblait étrangement à ce que les Marines récusaient en accusant le JCS de recopier le modèle nazi.

Quoi qu’il en soit, on constate une faille dans la stratégie des Marines pour survivre. Ils luttaient contre le militarisme qu’impliquait une réforme du JCS et contre l’influence de l’armée sur la politique, mais en luttant pour leur survie, ils sont devenus le service le plus actif politiquement parlant. Ils ont aussi annoncé lutter contre la perte de contrôle du monde civil sur les militaires, mais ils se sont battus bec et ongles contre les tentatives de dissolution du Corps, qu’elles viennent du Président ou des autres services. Quant à leur affiliation à l’esprit démocratique, la comparaison faite entre le JCS comme étant la première marche vers le despotisme et le nazisme n’est-elle une reductio ad hitlerum pour reprendre l’expression de Leo Strauss qui sert davantage à décrédibiliser qu’à décrire la réalité ? Diverses initiatives mises en place par la Chowder Society, les Denig’s Demons ou de simples Marines témoignent d’un esprit de corps fort et d’un rapport décomplexé face à l’influence qui, conjugué à cette habilité à concevoir réseaux d’influence et stratagèmes, permit au Corps de survivre. Cette lutte a permis au Corps d’atteindre une influence politique démesurée pour sa taille et son budget qui en retour l’ont pérennisé et développé encore davantage.

[1] « Le Corps des Marines estime donc qu’il a gagné le droit de voir son avenir décidé par l’organe législatif qui l’a créé, rien de plus. Le sentiment n’est pas une considération valable pour déterminer les questions de sécurité nationale. Nous sommes fiers de nous-mêmes et de notre passé, mais nous ne nous appuyons pas sur un quelconque motif présumé de gratitude de la part de la nation. Le genou à terre n’est pas une tradition de notre corps. Si le Marine, en tant qu’homme de combat, n’a pas réussi à s’imposer après 170 ans de service, il doit disparaître. Mais je pense que vous conviendrez avec moi qu’il a gagné le droit de partir dans la dignité et l’honneur, et non en se soumettant au statut d’inutilité et de servilité prévu pour lui par le ministère de la guerre », traduit par l’auteur, Général Alexander A. Vandegrift, Commandant du Corps des Marines, auditionné par la Commission sénatoriale des affaires navales, 6 mai 1946.

[2] « Ramenez les garçons à la maison », avant d’être une chanson de Freday Payne et un slogan antimilitariste pendant la Guerre du Viêt-Nam, ces mots étaient déjà utilisés par les familles américaines qui exigeaient un retour rapide et sans concessions de leurs maris et fils dans le Pacifique.

[3] FRANK R. B., Downfall: the end of the Imperial Japanese Empire. New York: Penguin Books, 2001, pp. 16-23.

[4] MILLET A. R., Semper Fidelis: The History of the United States Marine Corps, New York: Free Press, 1991 p. 447.

[5] Ibid., p. 450.

[6] VANDEGRIFT Alexander, Once a Marine, (New York: Norton 1964), New York Times, January 11, 1946, pp. 295- 296.

[7] KEISER Gordon W., The U.S. Marine Corps and Defense Unification 1944-47: The Politics of Survival, p. 5.

[8] « En ce qui concerne le ministère unique de la guerre dans la période d’après-guerre, il sera dirigé par un secrétaire civil et composé d’éléments terrestres, navals et aériens, avec un service d’approvisionnement séparé, chacun étant dirigé par son propre sous-secrétaire civil et son propre chef d’état-major militaire. Il aurait un chef d’état-major du Président qui, avec les quatre autres chefs de service, constituerait un état-major général des États-Unis (interarmées). Chaque force armée conserverait un petit état-major général. », traduit par l’auteur, U.S. Department of the Army, Chief of Staff, Memorandum (relating to a single department of war in the postwar period), presented for consideration of the Joint Chiefs of Staff, JCS 560, 2 November 1943.

[9] TRUMAN Harry S., Memoirs by Harry S Truman, 2 vols. (Garden City, Doubleday and Company, 1955-56), p. 181.

[10] 1944 House Select Committee Hearings, p. 177. Cette source est une transcription des débats au Congrès qui ont commencé avant la fin de la guerre et qui portaient sur la réforme du commandement une fois la paix revenue. Les différents chefs d’armées ont été interrogés par la commission parlementaire en charge d’étudier la réforme.

[11] Ibid., p. 178-84.

[12] MILLET A. R., op. cit., p. 457.

[13] 1945 Senate Military Affairs Committee Hearings, pp. 436-438.

[14] VANDEGRIFT Alexander, op. cit, (New York: Norton 1964), p. 316.

[15] « On pourrait tout aussi bien demander à un comité composé d’un protestant, d’un catholique et d’un juif de sauver nos âmes nationales en recommandant une église et un credo nationaux », traduit par l’auteur, Fleet Admiral HALSEY William F., US Navy Senate Hearings, 1945.

[16] KEISER Gordon W., op. cit., p. 41.

[17] « Q : Aviez-vous l’impression que, dans ce combat, la Marine aurait jeté le Corps des Marines à la mer ?

Général Krulak : Il n’est pas juste de parler de la Marine. Il est plus juste de parler des personnes qui portaient la part de la Marine dans la charge de l’unification. Je pense que l’amiral Forrest Sherman l’aurait fait volontiers, non pas en raison d’une quelconque animosité à l’égard du Corps des Marines, mais parce qu’il avait réalisé avec sagacité que le Corps des Marines constituait une très grosse valeur sûre qu’il pouvait utiliser. L’amiral Burke ne l’aurait pas fait, pas plus que Radford. », traduit par l’auteur, Lieutenant General KRULAK Victor H., Oral History, Distinguished Marine Interview Transcripts, Marine Corps University, p. 120.

[18] « Quel Chef des Opérations Navales voudrait se sacrifier pour le Marine Corps ? », traduit par l’auteur, KEISER Gordon W., op. cit., p. 46.

[19] « Lorsque les forces navales sont impliquées dans des opérations nécessitant des forces terrestres combinées, la tâche devient une mission conjointe terre-mer, et généralement une mission de l’armée de l’air. Lorsque les unités de marines atteignent une taille telle qu’elles doivent combiner leurs armes pour accomplir leurs missions, elles assument et dupliquent les fonctions de l’armée de terre et nous avons en fait deux armées terrestres », traduit par l’auteur, US, Congress, House, Committee on Expenditures in the Executive Departments, USMC. Rept. 961 (National Security Act of 1947), 80th Cong., 1st sess., 1947, House Miscellaneous Reports 5: pp. 13-14.

[20] BURBACH David T., Weighing the U.S. Navy Defense & Security Analysis, Volume 17, Issue 3 December 2001, pp. 259 – 265.

[21] « Nous avions un groupe de Marines loyaux sur la colline (du Capitole), et ils se déplaçaient librement à travers les frontières des partis, des comités et de tout le reste ; ils étaient partout », traduit par l’auteur, Colonel HEINL Robert Jr. « Minister of Propaganda », Chowder Society cité dans O’CONNELL Aaron B., op. cit., p. 98.

[22] Extrait du National Security Act de 1947 avec la section 206 statuant sur la structure du Marine Corps.

[23] « Text of President’s Statement on Defense. », New York Times, May 29, 1958, p. 8.

[24] O’CONNELL Aaron B., op. cit., p. 100.

[25] « US Ship Force Levels, 1886- Present. », https://USMC.history.navy.mil/research/histories/ship-histories/us-ship-force-levels.html

[26] « Il n’y avait pas de briefings, pas de tableaux, pas d’appareil décisionnel formel, […] nous fonctionnions beaucoup plus comme la CIA », traduit par l’auteur, Colonel HEINL Roberts Debs Jr., USMC, Oral History, Distinguished Marine Interview Transcripts, Marine Corps University, p. 379.

[27] Ibid.

[28] MILLIS Walter, The Forrestal Diaries, Viking Press, New York, 1951, p. 295.

[29] HOFFMAN Jon T., Once a Legend: Red Mike Edson of the Marine Raiders. Novato, California : Presidio Press, 2001, p. 63.

[30] « La stratégie militaire des petites guerres est plus directement associée à la stratégie politique de la campagne que dans les opérations majeures… Dans les petites guerres, soit la diplomatie n’a pas été épuisée, soit la partie qui s’oppose au règlement de la question politique ne peut être atteinte par la voie diplomatique. Les situations de petite guerre sont généralement une phase de l’effort diplomatique ou une opération se déroulant en même temps que celui-ci. », traduit par l’auteur, Small Wars Manual, 1-11, USMC, 1940.

[31] Small Wars Manual, 1-24, 1-26, USMC, 1940.

[32] GALULA David, PATRAEUS David, Contre-insurrection : Théorie et pratique. Paris : Economica, 2008.

[33] « Un homme qui se bat pour sa vie ne remet pas vraiment en question l’alignement intellectuel ou moral de quelqu’un qui intervient et se bat à ses côtés », traduit par l’auteur, HEINL Robert Debs Jr., Soldiers of the Sea: The United States Marine Corps, 1775-1962, Nautical & Aviation Pub Co of Amer, 1991.

[34] O’CONNELL Aaron B., op. cit., p.121.

[35] Ibid.

[36] Brigadier General HITTLE James D., USMC, Oral History, Distinguished Marine Interview Transcripts, Marine Corps University, pp. 496-497.

[37] Lieutenant General KRULAK Victor, USMC, Oral History, Distinguished Marine Interview Transcripts, Marine Corps University, p. 110.

[38] Brigadier General SHAW Samuel R., USMC, Oral History, Distinguished Marine Interview Transcripts, Marine Corps University, p. 242.

[39] « Nous avons créé une liste de diffusion de référence des amis du corps des Marines dans tout le pays, comprenant plusieurs milliers de personnes ayant une influence communautaire importante dans tous les États-Unis », traduit par l’auteur, Colonel HEINL Robert D. Jr, op. cit., p. 430.

[40] Ibid.

[41] Voir les annexes concernant les Edson Papers à la fin du mémoire, notamment l’annexe 8 pour la lettre.

[42] PEARSON Drew, « Admirals running Handout Mill », Washington Post, October 19, 1949.

[43] BARLOW J. G., Revolt of the Admirals: The Fight for Naval Aviation, 1945-1950, United States Govt Printing Office, 1995, p. 277.

[44] Le texte définit une structure permanente à trois divisions et trois escadres aériennes en plus de réaffirmer la vocation amphibie du Corps et son emploi dans les situations d’urgence.

[45] Anecdote rapportée dans O’CONNELL Aaron B., op. cit., p. 98.

[46] Representative est le nom donné aux élus de la Chambre des Représentants américaine, la chambre basse du Congrès.

[47] Member Profiles: CQ Congress. Collection https://library.cqpress.com/congress/memberanalysis.php#BrowseByCharacteristics, site consulté le 20/09/2023.

[48] « Je craignais que si j’ouvrais la bouche, je puisse accidentellement dire quelque chose sur les questions en jeu, et que l’opposition s’en prenne à moi et passe au bûché pour avoir enfreint les règlements », traduit par l’auteur, O’CONNELL Aaron B., op. cit., p. 108.

[49] « Si vous voulez être un politicien […] soyez un héros, rejoignez les Marines », traduit par l’auteur, REEVES Thomas C., The Life and Times of Joe McCarthy : A Biography, Lanham, Madison Books, 1997, pp. 45-61.

[50] Ibid., p. 52.

[51] « La hargne de nos combattants : votez pour le capitaine Joseph R. McCarthy des U.S. Marines » Ibid.

[52] Ibid., p. 60.

[53]« Interview with George Smathers… – UF Digital Collections » https://ufdc.ufl.edu/UF00005592/00001/images/5

[54] « Lorsque j’ai pris ma retraite, j’étais encore capitaine. Après avoir été élu au Congrès, j’ai soudain reçu un avis m’informant que j’avais été promu Major… Je suis allé au Sénat, et j’ai reçu un avis m’informant que j’étais désormais lieutenant-colonel […] J’aime le corps des Marines. Je pensais que c’était une grande organisation. Mais je suis gêné par le fait que depuis que je suis entré au Congrès et que je n’ai rien fait, j’ai été promu trois fois alors que je n’ai pas pu l’être une seule fois lorsque la guerre était en cours et que je faisais vraiment quelque chose. Maintenant, c’est ridicule […] ils étaient vraiment mauvais à ce sujet (les promotions). », traduit par l’auteur, dans O’CONNELL Aaron B., op. cit., p. 109.

[55] KOTERBA Ed, « Flood Flags Marines », Washington Bulletin, Philadelphia, April 15, 1959, p. 23.

[56] « Marines, Marines ! C’est tout ce que j’entends. Ils ne sont pas traités différemment des autres branches. », traduit par l’auteur, MILLET Allan R, op. cit., pp. 462-464.

[57] KEISER Gordon W., op. cit., p. 125.

[58] O’CONNELL Aaron B. op. cit., p. 106.

[59] « En perdant son Corps de Marines, le pays perdrait plus qu’un corps de combattants hautement

entraînés. Il perdrait un symbole de vraie démocratie, puisque le corps des Marines est le service le plus démocratique de la nation », traduit par l’auteur, Presentation for Representative Vinson, the Cost of the Nation, Edson Papers, boîte 12.

[60] Captain PIERCE Philip N. « The Marine Corps Fourth Estate », Marine Corps Gazette 30, Septembre

1946, p. 51.

[61] MITCHELL Franklin D., op.cit., p. 567.

[62] O’CONNELL Aaron B., op. cit., p. 8

[63] BUILDER Carl H., The Masks of War American military styles in Strategy and Analysis, John Hopkins University Press, 1989, pp. 17-45.

[64] O’CONNELL Aaron B., op. cit., p. 9.

[65] Le film est considéré comme l’une des premières réalisations du lobby pro-Marines à Hollywood. Sorti en 1949, il est un succès au box-office et est nominé aux Academy Awards.

[66] Cette série sortie en 2010 se centre sur les témoignages des Marines Eugene Sledge et Robert Leckie dans leurs mémoires. La série a remporté de nombreuses récompenses et a été largement diffusée.

[67] O’CONNELL Aaron B., op. cit., p. 97.

[68] L’engagé Baleine dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick sorti en 1978 se suicide au bootcamp sous la pression et marque des millions de téléspectateurs de la violence que des millions d’Américains ont dû supporter lors de leur incorporation.

[69] O’CONNELL Aaron B., op. cit., p. 90.

[70] Ibid.

[71] Toys for Tots Foundation, Marilyn takes in the Toys for Tots charity, 1953.

[72] « Je me suis préparé à cette mission en mettant ma tenue, mes décorations, […] puis je suis allé voir les rédacteurs en chef des villes pour obtenir l’autorisation de parler à leur personnel, et je l’ai obtenue dans tous les cas. », traduit par l’auteur, FRANK B. M., Denig’s Demons and how They Grew: The Story of Marine Corps Combat Correspondents, Photographers and Artists. Marine Corps Combat Correspondents and Photographers Association, 1967, pp. 1-5.

[74] Ibid.

[75] BODNAR John, Saving Private Ryan and Postwar memory in America, American Historical Review 106, 2001, p. 815.

[76] TOCQUEVILLE Alexis, De la démocratie en Amérique (II), Gallimard, 1961, p. 143.

[77] Ibid, p. 402.

[78] Ibid, p. 434.

[79] Presentation for Representative Vinson, the Cost of the Nation, Edson Papers, boîte 13, annexe 13.

[80] « À cet égard, il est bon de noter que dans toutes les discussions qui ont eu lieu depuis la fin de la guerre concernant la discrimination à l’égard du personnel de réserve et d’autres pratiques antidémocratiques similaires, le Corps des Marines n’est jamais inclus. La Réserve du Corps des Marines est farouchement loyale à son établissement régulier, une manifestation de démocratie pure. », traduit par l’auteur, Ibid.

[81] « En opposition directe avec cette théorie, la marine est convaincue que ces mêmes complexités de la guerre moderne indiquent la nécessité d’une participation plus large et d’une attention plus étroite de la part des éléments civils du gouvernement, le tout coordonné par une autorité ayant ses racines au Congrès plutôt qu’au Pentagone. », traduit par l’auteur, VANDEGRIFT, op.cit.

[82] SULZBERGER Arthur O., Concept for Catastrophe, United Naval Military Institute, avril 1953, p. 1

[83] Ibid, p. 4.

[84] « Une déficience commune à la conception de la guerre basée sur l’enclavement et l’esprit terrain, si souvent manifestée par les états-majors nationaux suprêmes. », traduit par l’auteur, Ibid, p. 5.

[85] SCHLESINGER Arthur M., op.cit.

[86] FRIEDBERG A. L., In the Shadow of the Garrison State: America’s Anti-Statism and Its Cold War Grand Strategy, Princeton University Press, 2011.

[87] O’CONNELL Aaron B., op.cit., p. 204.

[88] Ibid, p. 206.

[36]

[36]