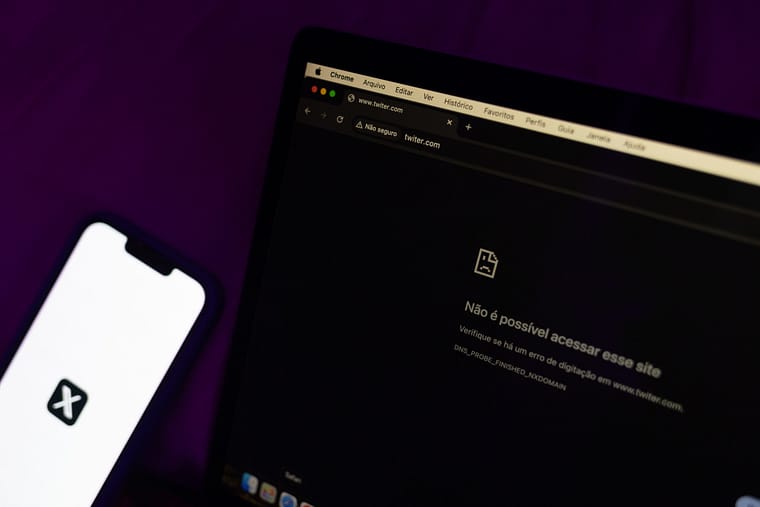

X bloqué au Brésil : nouvel épisode du rapport de force entre États et multinationales du numérique

Avec la suspension de X, la justice brésilienne affirme la souveraineté de l’État dans l’espace numérique et pose, à nouveaux frais, la question du pouvoir des multinationales sur les institutions publiques.

En décidant la suspension du réseau social X (ex-Twitter) au Brésil, le juge du Tribunal suprême fédéral (équivalent brésilien de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel réunis) remet sur la table la question, ô combien centrale, du pouvoir des multinationales du numérique sur les États.

Les termes du conflit sont assez simples. La plateforme n’a pas répondu favorablement aux injonctions du juge. Ce dernier souhaitait la suppression de certains comptes d’utilisateurs liés aux émeutes de partisans de Jair Bolsonaro visant les institutions publiques de la capitale brésilienne, le 8 janvier 2023. Or, loin de se soumettre aux injonctions de la juridiction suprême, le propriétaire de X, Elon Musk, a opposé le principe de la « liberté d’expression » pour se dérober à ses obligations. Condamné à payer une astreinte journalière de 200 000 reais (environ 32 000 euros), X a même choisi d’ignorer cette condamnation et de ne pas payer l’amende. De plus, la plateforme a décidé de ne plus avoir de représentant légal au Brésil : une ultime infraction qui a convaincu le juge suprême de bloquer X au Brésil.

Dans cette affaire, on peut relever deux enjeux principaux. Le premier, c’est la capacité d’un État à maintenir l’ordre (social) dans l’espace numérique, a fortiori lorsque des élans séditieux et des tentatives de coup d’État sont en partie fomentés à partir de plateformes de réseaux sociaux. Il s’agit pour l’État brésilien d’assurer l’effectivité de ses fonctions régaliennes en ligne et hors ligne, et de transposer dans l’espace numérique le principe de souveraineté. Le second enjeu a trait aux adaptations qu’une multinationale étrangère est prête à consentir pour se garantir un accès (pérenne et sans obstacle) à un marché national. En effet, la puissance économique ne fait pas tout. Il est un ensemble de normes, légales, sociales et symboliques, qu’une entreprise doit respecter pour se faire accepter comme un acteur légitime du champ économique d’un pays où elle nourrit des ambitions commerciales.

Sur ce dernier point, il est important de souligner qu’internet n’a jamais été ce « Far-West » tant décrié par les pouvoirs publics de tous les pays depuis les années 1990. Les États ont toujours eu la main sur le Réseau, des lois applicables et appliquées, des condamnations, des restrictions d’accès et des blocages des sites et applications visées. Certes, ces mesures peuvent entraîner des dommages collatéraux : bloquer une adresse IP empêche non seulement l’accès au site à un instant donné, mais aussi aux autres contenus hébergés sur le serveur qui répond à cette adresse. En outre, des voies de contournement existent, à l’instar des VPN – même si les internautes brésiliens encourent une amende (8 000 euros) en cas d’utilisation de ce type de service pour tenter d’accéder malgré tout à la plateforme.

D’autres entreprises ont joué elles aussi le rapport de force avec les autorités publiques par le passé. C’est le cas au Brésil avec la messagerie Telegram (dont le fondateur, Pavel Dourov, vient d’ailleurs d’être arrêté à Paris), qui a été suspendue provisoirement en 2022 et 2023. C’est également vrai en France où, pendant des années, une entreprise telle que Google a refusé de se soumettre aux injonctions des pouvoirs publics, comme la CNIL en 2014 ou l’Autorité de la concurrence plus récemment.

Reste qu’un cas de blocage comme celui de X au Brésil est extrêmement rare dans les démocraties occidentales. De fait, par bien des aspects, ces firmes ont mis les États dans leur dépendance. Ne serait-ce que parce qu’elles forment un oligopole et qu’elles contrôlent en grande partie l’accès à l’espace numérique. Peu d’États ont développé des capacités d’intervention autonome sur les réseaux, et nombre d’entre eux doivent obtenir la collaboration de ces multinationales pour rendre effective leur puissance d’agir en ligne.

À l’inverse, ces firmes (comme n’importe quelle entreprise) sont dépendantes des États à plusieurs titres. C’est le mot de Max Weber : « Le capitalisme requiert la bureaucratie »[1]. Les réseaux de télécommunications, d’une part, sont encore en grande partie à la main des États, d’entreprises publiques ou d’entreprises nationales bien mieux contrôlables que des multinationales basées sur la côte ouest des États-Unis. Et puis, pour reprendre les termes de Bourdieu, l’État fonctionne comme une « banque centrale du capital symbolique »[2] ; autrement dit, c’est par l’État que se joue la réputation des entreprises, se fixent les règles qu’elles doivent respecter pour apparaître comme des acteurs légitimes et, par conséquent, se mettre à l’abri de la mobilisation hostile, des régulations et des condamnations des pouvoirs publics.

Toutefois, le grand enjeu de notre époque est bien cette « relation d’interdépendance asymétrique »[3] qui semble pencher en faveur des multinationales du numérique. Pour reprendre les exemples précédents, on voit ces entreprises s’aménager des voies de contournement des réseaux de télécommunications nationaux. C’est vrai de Google, Microsoft, Facebook et Amazon, en particulier, qui jouent depuis quelques années un rôle majeur dans le déploiement de câbles de communication intercontinentaux. C’est vrai a fortiori de l’empire économique qu’est en train de bâtir Elon Musk, avec l’entreprise Starlink qui ouvre l’accès à internet par voie satellitaire – au risque de déposséder les États de cet attribut fondamental de la souveraineté qu’est le contrôle des communications sur leur territoire.

Et puis, on ne peut ignorer non plus la fascination qu’exercent ces firmes sur les gouvernants de nombreux pays. De fait, le numérique est bien souvent présenté comme la voie de salut indépassable d’économies tournant au ralenti, marquées par le chômage de masse, une démographie en berne, mais aussi des tensions insurrectionnelles qui éveillent l’intérêt des États pour ces technologies facilement employables à des fins de régulation sociale. Il n’est qu’à voir les honneurs accordés aux dirigeants de ces entreprises, lorsqu’ils sont reçus par les chefs d’État et de gouvernement occidentaux avec la révérence habituellement réservée aux gouvernants et diplomates étrangers. Les capitaux (financiers, technologiques, mais aussi symboliques) de ces multinationales sont particulièrement convoités. À travers eux semble se jouer, non seulement et paradoxalement la capacité d’action des États, mais aussi le crédit politique des gouvernants, sommés de prouver qu’ils ont encore prise sur le réel quand tout semble démontrer leur impuissance.

[1] Max Weber, Économie et société, t. 1, Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, 1971.

[2] Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Raisons d’agir/Seuil, 2012.

[3] Marlène Benquet, Fabien Foureault et Paul-Lagneau Ymonet, « Coproduire la règle du jeu. État, assurance et capital-investissement dans la France des années 1990 », Revue française de sociologie, vol. 61, n°1, 2020, p. 79-108.