Les conditions d’une future politique sahélienne

Si l’Europe et l’Amérique du nord restent les principales destinations du trafic de produits stupéfiants, l’Océanie, en particulier l’Australie, est de plus en plus prisée par les réseaux de trafiquants sud-américains. Ainsi, en 2012, la plus importante saisie effectuée par la Marine nationale dans la zone Pacifique était une cargaison de 200 kg de cocaïne. Cinq ans plus tard, le volume des prises avait été multiplié par dix, avec 1,4 tonne interceptée par la frégate de surveillance « Vendémiaire » et près de 600 kg par le Bâtiment de soutien outre-mer [BSAOM] « d’Entrecasteaux ».

Ce phénomène n’a fait que s’accentuer par la suite. En mars 2019, alors en mission de longue durée dans le Pacifique, la frégate de surveillance « Prairial » des Forces armées en Polynésie française [FAPF] intercepta un navire de pêche avec 766 kg de cocaïne à bord, au large du Nicaragua. Cette opération avait été menée en coopération avec les États-Unis, sous l’autorité du Joint Interagency Task Force – South [JIATF-S].

Depuis, des prises aussi importantes ont été plus rares. Jusqu’au 23 décembre dernier. En effet, ce jour-là, le BSAOM « Bougainville » a arraisonné le « Raymi », un navire de pêche battant pavillon espagnol, à environ 700 nautiques au sud de Papeete [Polynésie française]. Or, celui-ci transportait 11 ballots contenant 524 kg de cocaïne au total. Ses 14 membres d’équipage ont été interpellés et 8 000 euros ont été saisis.

« L’opération a été menée sous l’autorité du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer. Elle fait suite à une étroite coopération entre le Commandement de la gendarmerie [COMGEND] pour la Polynésie française, et notamment l’antenne de l’Office anti-stupéfiants [OFAST] à Papeete, et la police fédérale australienne », a précisé la Gendarmerie nationale, via un communiqué publié ce 29 décembre.

Et d’ajouter : « Cette coopération internationale entre les forces de gendarmerie et police fédérale australienne a permis aux Forces armées en Polynésie française de mettre en place un dispositif de surveillance et d’interception ayant conduit à l’opération de contrôle du Raymi par le BSAOM Bougainville ».

Selon le Haut-commissariat, cité par Tahiti Infos, il s’agit de la « plus importante saisie » de cocaïne dans la « zone Polynésie française depuis 2017 » et « c’est également la première saisie en haute mer depuis 2017 ».

Selon le commandant du « Bougainville », le capitaine de corvette Mathieu L., cette opération a été complexe.

« Nous sommes 25 à bord du Bougainville pour conduire le bateau et effectuer des opérations comme celle-ci. Ce sont des opérations pour lesquelles nous sommes formés, entraînés, et ça fait partie du panel d’opérations que peut faire le Bougainville, en plus de ses missions de sécurité et de préservation de la zone maritime de la Polynésie française », a-t-il témoigné dans les pages de Tahiti Infos.

En octobre, la Marine nationale avait déjà saisi 43 tonnes de drogue, selon son chef d’état-major [CEMM], l’amiral Nicolas Vaujour.

« Nous faisons du bon travail, bien que les trafics continuent d’augmenter. Un narcotrafiquant arrêté aux Antilles a confié lors de son audition que notre navire qui avait intercepté le trafic, la frégate de surveillance ‘Ventose’, avait été surnommée El Diablo par les trafiquants, tant il avait surgi sans être vu et à une vitesse qu’ils n’attendaient pas, ceci pour une prise de 10,5 tonnes de drogue, dont 5 tonnes de cocaïne, ce qui représenterait 500 millions d’euros à la revente en France », avait en effet expliqué le CEMM, au Sénat.

La lutte contre le narcotrafic n’est pas une mission prioritaire pour la Marine nationale. « Ce n’était pas un sujet pour [elle] quand je suis entré au début des années 1980, c’était l’affaire des douanes », a souligné l’amiral Vaujour.

Aussi, a-t-il ajouté, « la Marine nationale ne dédie pas de moyens spécifiques à la lutte contre le narcotrafic, nous agissons selon nos ressources disponibles à proximité quand on nous signale un trafic – on décide alors de dérouter l’un de nos navires pour intervenir ».

par Xavier Raufer – AASDN – publié le 27 décembre 2024

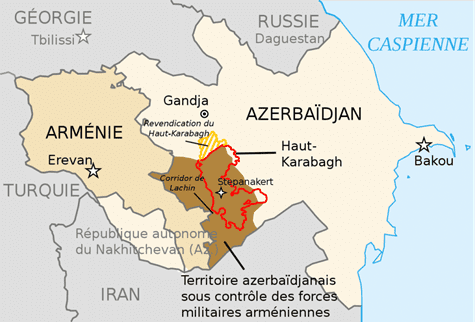

Le corridor de Zangezur est un espace crucial à l’échelle de toute l’Eurasie. C’est par lui que doivent transiter les routes de l’énergie reliant le Moyen-Orient à l’Europe. Il attise de nombreuses convoitises mais demeure sous-estimé en Europe.

« Il jouait du piano debout, c’est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup » chantait France Gall.

De même le corridor de Zangezur entre Arménie et Azerbaïdjan, dont nul ou presque, dans l’Union européenne et ses principaux pays-membres, ne sait grand-chose.

Pourtant, ce corridor veut dire autant pour l’avenir de la cruciale charnière intercontinentale Asie-Europe débouchant sur la mer Noire, que la guerre Russie-Ukraine, sur laquelle toute l’Europe, tout le monde atlantique, s’obnubilent à présent.

S’il est achevé, ce corridor de Zangezur reliera Kars en Turquie orientale à Bakou en Azerbaïdjan, passant par une bande de territoire arménien, le long de la frontière de l’Iran, à travers la province azérie-exclave du Nakhitchevan, que ce corridor arménien sépare justement du pays lui-même.

Corridor de Dantzig dans l’entre-deux-guerres mondiale… Corridor de Zangezur à présent… Toujours, des terres stratégiques. Un résultat inévitable : une situation de conflit émerge et s’aggrave. Dans le cas présent, d’autant plus que les enjeux sont majeurs :

Pour R. T. Erdogan, ouvrir ce corridor est un impératif du panturquisme ; aller droit par l’autoroute et le train, sans obstacle (chrétien, en plus), d’Ankara à Bakou, c’est l’accès direct aux « Stans » d’Asie centrale, tous turcophones (sauf le Tadjikistan) ; l’émergence d’un « Turkestan » demain rassemblé, des limites de l’Europe à celles de la Chine

Pour l’Azerbaïdjan, perspective immense, ce corridor réalisé l’installe au carrefour des deux cruciales connexions économiques eurasiatiques : Nord-Sud et Est-Ouest. À terme, la voie ferrée directe + autoroute Kars-Bakou en ouvre une autre, plus stratégique encore, unissant la Russie à l’Inde ; bien plus courte, donc moins cher, que toute autre à travers l’Asie centrale. La circulation directe des conteneurs Russie-Azerbaïdjan ; de là jusqu’à Mumbai (Bombay) via l’océan Indien est le rêve des pays en cause.

La Chine aussi surveille la situation : que Zangezur s’ouvre, raccourcirait et accélèrerait ses « Routes de la Soie ».

Obstacle majeur cependant, l’Iran, que le corridor de Zangezur couperait de l’Arménie. Quelle importance, diront les âmes simples. L’Azerbaïdjan, antique terre zoroastrienne (Azer = feu en Perse) – Azerbaïdjan, pays du feu et ses temples où brûle l’éternelle flamme du naphte de son sous-sol ? Pays musulman, à 60% chi’ite ? Un allié évident pour l’Iran ? Non justement : l’Azerbaïdjan est pleinement dans l’orbite turque ; et de toujours, le chi’isme perse vit dans la révérence du christianisme arménien. Pour les chi’ites perses, sans exagérer, les Arméniens chrétiens sont un peuple-Christ aussi révéré que les Juifs pour les protestants américains.

Or là, déchirement pour Téhéran : le dernier tronçon du corridor Mourmansk – Moscou – Bakou – Mumbai, doit traverser tout l’Iran, de la Caspienne à l’océan Indien, jusqu’à son port de Chabahar. La voie ferrée Iran-Azerbaïdjan (Qazvin-Rasht-Astara) est la clé du corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), raccordant Téhéran à l’immense grille commerciale de l’UEE (Union Économique eurasienne), suscitant maints bienfaits économiques, dont des exportations massives vers l’Asie centrale et la Russie.

Là cependant sont les soucis et espoirs de demain. Aujourd’hui, la guerre menace. Depuis novembre, l’état-major de Bakou et ses drones « Bayraktar-TB2 » turcs reprennent la surveillance des positions arméniennes, au-dessus du Karabagh, au long des frontières arménienne et iranienne ; survolant bien sûr le corridor de Zangezur et le Nakhitchevan.

Des intérêts économiques immenses. Un étroit corridor au fin fond d’une Arménie fragilisée. Un Azerbaïdjan qui renforce sans cesse un arsenal turc, que son pétrole lui permet d’acheter. Des chefs d’État comme V. Poutine et R.T. Erdogan, adeptes de la géopolitique au long cours. L’OTAN et l’UE happées par l’Ukraine et désormais, par la Syrie. Une conjugaison bien tentante, quand même.

Xavier RAUFER

Revue CONFLITS

16/12/2024

Légende et source de la carte : L’Arménie et l’Azerbaïdjan (c) Wikipédia

Le 25 décembre 2024, une panne inattendue sur le câble sous-marin EstLink 2, reliant la Finlande et l’Estonie, a plongé les autorités des deux pays dans un état d’alerte maximale. Ce câble, essentiel pour l’échange d’électricité entre les deux nations, est au cœur d’une enquête approfondie visant à déterminer les causes de cette déconnexion. Selon Fingrid, l’opérateur finlandais du réseau électrique, l’incident s’est produit à 12h26 heure locale, affectant un transfert de 658 mégawatts d’électricité vers l’Estonie. Malgré la coupure, la Finlande a confirmé que son approvisionnement énergétique restait intact, un fait réconfortant en plein cœur des fêtes de fin d’année.

Dès l’annonce de la panne, les soupçons d’un possible sabotage ont émergé. Arto Pahkin, responsable des opérations chez Fingrid, a déclaré qu’une intervention intentionnelle n’était pas exclue, ajoutant que deux navires se trouvaient dans la zone au moment critique. Parmi eux, le pétrolier Eagle S, battant pavillon des Îles Cook, est particulièrement surveillé. D’après des données de suivi maritime, ce navire aurait ralenti près de la zone de l’incident, soulevant des questions sur son rôle éventuel.

La Finlande et l’Estonie, déjà sur le qui-vive après des précédents en mer Baltique, intensifient leurs efforts pour sécuriser leurs infrastructures sous-marines. Les cas récents de coupures de câbles et de gazoducs dans cette région, notamment le sabotage du gazoduc Nord Stream en 2022, alimentent une tension géopolitique croissante.

Le câble EstLink 2, long de plus de 170 km, joue un rôle essentiel dans l’intégration des marchés électriques nordiques et baltes. Avec une capacité initiale de 1 016 mégawatts, il garantit un flux d’énergie entre la Finlande et l’Estonie, stabilisant les prix et sécurisant l’approvisionnement en cas de surcharge ou de panne locale.

L’endommagement de ce câble, même temporaire, révèle les vulnérabilités d’une infrastructure critique dans une région stratégiquement sensible. La Finlande et l’Estonie dépendent de ces connexions pour maintenir une résilience énergétique face aux risques croissants d’interruptions.

L’incident intervient dans un contexte de tensions exacerbées en mer Baltique, où chaque dysfonctionnement alimente des spéculations sur l’implication d’acteurs extérieurs. La possibilité d’un sabotage, évoquée par plusieurs responsables, souligne les enjeux géopolitiques liés à la sécurité des infrastructures sous-marines. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, la région a vu une série d’incidents, des dommages aux gazoducs aux ruptures de câbles de communication.

Chaque attaque ou panne renforce la nécessité pour les pays de l’Union européenne de surveiller et protéger leurs actifs critiques. Un porte-parole estonien a évoqué la nécessité d’une coopération internationale renforcée pour éviter de nouvelles perturbations. En novembre dernier, deux câbles entre la Finlande et l’Allemagne avaient déjà été sectionnés, déclenchant des enquêtes similaires.

Face à ces menaces croissantes, les pays riverains de la Baltique ont intensifié leur surveillance des infrastructures stratégiques. Des drones sous-marins aux capteurs d’ancrage, de nouvelles technologies sont déployées pour prévenir et détecter rapidement tout acte hostile.

Les récentes pannes rappellent également l’urgence d’une collaboration entre secteurs publics et privés. Un rapport de l’Union européenne souligne que la coordination entre les marines nationales et les opérateurs industriels est devenue incontournable pour renforcer la sécurité maritime.

Tableau des incidents récents en mer Baltique :

| Date | Infrastructure | Cause suspectée | Conséquences |

|---|---|---|---|

| Décembre 2024 | Câble EstLink 2 | Possiblement sabotage | Panne partielle d’électricité |

| Novembre 2024 | Gazoduc Finlande-Estonie | Ancre de cargo | Flux interrompu |

| Septembre 2022 | Gazoduc Nord Stream | Explosion | Arrêt prolongé |

Par Alexandre Del Valle – Le Diplomate Média – publié le 18 décembre 2024

D’après des spécialistes du jihadisme, comme le germano-égyptien Asiem el Difraoui ou l’américain, Aaron Y. Zelin, la victoire de Joulani et du Hay’at Tahrir al Cham contre le régime Bachar el-Assad a signé la victoire du « jihadisme politique » comme stratégie de conquête. Ce phénomème nouveau, que nous avions qualifié dans nos écrits d’« institutionnalisation du jihadisme », est un véritable tournant dans l’histoire de l’islamisme international. La Syrie est en effet, plus efficacement encore que les Talibans, le premier terrain d’essai de cette catégorie hybride, qui va probablement être un casse-tête sécuritaire pour de nombreux pays et pour tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre l’islamisme radical et qui croyaient naïvement que l’islam politique comme celui des Frères musulmans ou de la Turquie d’Erdogan représentaient peut-être LA solution alternative au jihadisme, incapable de conquérir le pouvoir et d’administrer un Etat.

Le « Sham » du HTS, dont la Syrie est le noyau-dur, va redevenir un pôle d’attraction du jihadisme et du panislamisme européen et proche-oriental, même si son leader a dit renoncer au jihad global et a rompu avec Al-Qaïda. La conquête de la Syrie n’est que l’une des étapes d’un projet jihadiste régional. Le terme de « Hay’at Tahrir Sham » désigne en effet la « libération de la Syrie élargie au sens de tout le Proche-Orient (Jordanie, Liban, Palestine Israël, Syrie, etc) … D’ailleurs, si Al-Joulani est apparu avec le drapeau syrien de la Révolution, jadis prohibé par les Jihadistes de DAECH, il a également parlé depuis la mosquée des Omeyades de Damas, devant un autre drapeau, blanc, qui symbolise la couleur de l’islam, que Joulani ne renie aucunement puisqu’il a dédié sa victoire à la Oumma Islamique (Oumma al -islamiyya) et non pas la Syrie…

En fait, le HTS a mis en œuvre une stratégie d’adaptation proche de celle, dite « par étapes », des Frères musulmans, adeptes d’un salafisme réformiste, (Salafiyya islahiyya) apparemment plus moderne, mais qui poursuit le même objectif final du Tamkine planétaire ou Califat universel. Le génie du pragmatique Joulani est que sa formule politique va permettre de réunir dans une même expérience victorieuse tous les degrés de l’islamisme radical, un processus initié par les Talibans depuis le départ des Etats-Unis d’Afghanistan, mais que Joulani a plus de capacité à faire triompher puisque deux de ses parrains directs, la Turquie membre de l’Otan et le Qatar qui abrite une base américaine, sont structurellement liés à l’Occident et peuvent contribuer au processus de transition politique et d’institutionnalisation de l’islamisme jihadiste, deux options de l’islamisme qui ont longtemps été impossibles et qui se sont violemment combattues. Cela ne veut pas dire qu’Al-Qaïda, le Hamas, les Frères musulmans, le Milli Görüs turc, le Jamaà islami pakistanais et l’Etat islamique, mouvances aux milles divergences, vont fusionner ou même arrêter de se combattre ou d’être tantôt alliés tantôt rivaux ou ennemis, mais l’expérience du « jihadisme politique », synthèse de l’islam politique à la Frères musulmans et du jihadisme à la Al-Qaïda, va attirer des partisans issus de toutes les nuances de l’islamisme sunnite, des plus institutionnelles aux plus jihadistes et révolutionnaires.

Revenons à la chute d’Assad qui a permis de consacrer l’institutionnalisation du Jihad de Joulani

Pour revenir à la chute d’Assad, la priorité actuelle de Abou Mohamad al-Joulani, de son vrai nom Ahmed al-Charaà, est l’instauration d’un nouveau régime capable à terme d’instaurer son hégémonie sur tout le territoire syrien, donc capable de fédérer dans un futur Etat les rebelles islamistes fréristes et pro-turcs, les salafistes jihadistes qui l’ont suivi dans sa démarche, les anciens rebelles de 2011 sunnites et pas forcément islamistes mais conservateurs, et les minorités ethniques kurdes, turkmènes, arméniennes, assyro-chaldéennes, chrétiennes, chiites, alaouites et druzes y compris. Or force est de constater qu’avec 30 à 40 000 hommes, soit moins que l’Armée Nationale Syrienne – avant les ralliements récents, puisque l’ANS dispose de 50 000 soldats et mercenaires, ses troupes réellement fidèles issues comme lui d’Al-Qaïda/Al-Nosra et autres salafistes ralliés depuis 2017 (et le changement de nom en HTS) sont limitées. Les Kurdes insoumis ne vont pas plier facilement face à l’ANS pro-turc et au HTS pro-Qatari qui veulent soumettre au nouveau pouvoir islamiste le Kurdistan/Rojava autonome et ses Forces Démocratiques Syriennes (FDS), dont le noyau-dur sot les YPG kurdes proches du PKK turco-kurde. Les Druzes sont eux aussi armés, bien que n’ayant pas de forces miliciennes officielles, et ils sont encore épargnés car ils sont assez difficiles à soumettre dans leurs montagnes du sud-Ouest du pays frontalier d’Israël et du plateau du Golan occupé par Tsahal et habité par des frères Druzes avec qui ils sont en contact et solidaires en cas d’attaque islamiste. Une partie des chefs druzes a d’ailleurs appelé à être rattachés à Israël, où les Druzes sont les seuls arabes ayant des hautes positions dans l’armée et totalement fidèles à Israël. Quant aux anciens militaires du régime, bien qu’amnistiés, ils ne sont pas encore considérés assez fiables pour qu’une grande armée nationale postrévolutionnaire et post-Assad soit opérationnelle rapidement contre les forces séparatistes. Pour ce qui est du Djebel Ansariyya, la montagne alaouite, bien qu’officiellement désarmée et ayant été abandonnée par les troupes d’élites alaouites du Général pro-russe Souheil Hassan (« Le Tigre ») et de la division de Maher Al-Assad, partis vers l’Irak, il pourrait devenir rebelle et se réarmer rapidement dans ses fiefs et donc créer lui aussi des difficultés si les persécutions et vengeances massives arrivaient, d’où l’actuelle prudence de Joulani. Mais combien de temps le leader du HTS pourra-t-il contenir ses troupes salafistes-jihadistes assoiffées de vengeance et de sang, habitués à couper des têtes et les empêcher d’agir conformément à la doctrine du Jihad qu’ils n’ont jamais reniée ?

Joulani va-t-il vraiment réussir à devenir Charaà et troquer si facilement son nom de guerre jihadiste ?

De ce fait, ce n’est qu’une fois le pouvoir du HTS déployé partout, ce qui nécessitera la difficile soumission de l’ANS pro-turque, en plus de la soumission des zones rebelles kurdes, que Joulani pourra montrer progressivement son vrai visage : la pleine application de la Charià en Syrie, après une première annonce d’une version soft visant à rassurer minorités et l’Occident. Faire progressivement du « Cham » un pays attrayant tant pour des salafistes radicalisés du monde entier frustrés de ne pas avoir pu faire le Hijra (émigration ») à l’époque de gloire du « Dawla » (l’Etat, sous-entendu islamique, EI), que pour des millions de sunnites syriens revanchards qui vont goûter à la formule islamiste après tant de décennies de répression de la part des « apostats » alaouites et de leur Etat sécularisé baathiste et nationaliste. Joulani va finalement rétablir plus efficacement que DAECH, un Etat islamique qui sera parrainé ou reconnu rapidement par des puissances liées à l’Occident, Turquie, Qatar, Koweït, Arabie saoudite. Toute une génération d’islamistes va idéaliser le succès de Joulani, qui a réussi en en finir avec les alaouites-baathistes d’Assad, « ennemis de l’islam », presque sans tirer un coup de feu, en récupérant les efforts des rebelles et des Syriens lassés de la corruption et du régime totalitaire syrien. Il va donc y avoir un appel d’air vers la Syrie, surtout la poche d’Idlib, le foyer de jihadistes français, d’Omar Diaby/Omsen. Car la zone d’Idlib va rester bien plus islamiste-jihadiste que les autres places syriennes étant donné que les jihadistes vaincus en 2016-2017 se sont réfugiés dans l’incubateur d’Idlib et y ont vécu selon la Charià salafiste et sous protection indirecte turque depuis des années.

L’excitation malsaine de la mouvance jihadiste extérieur et le pouvoir d’attraction du Sham

Pour le procureur national antiterroriste, Olivier Cristen, qui a évoqué une surveillance accrue de la “djihadosphère”, cette victoire très médiatisée de HTS – bien qu’en réalité l’ANS et les brigades de rebelles du Sud ont aussi joué un rôle important – a créé une sorte “d’excitation malsaine” des pro-jihadistes français pour qui le Cham est un quasi-lieu de pèlerinage califal. Rappelons qu’au sein du HTS et des groupes autonomes qui ont dû lui prêter allégeance, d’autres groupuscules jihadistes et islamistes étrangers demeurent attachés au jihad global, comme les légions ouïghoures, qui soutiennent leur peuple en Chine. Avec des groupes de jihadistes d’Asie centrale, du Caucase, maghrébins ou francophones, ils représentent encore quelques milliers de personnes qui vont être utilisés, comme lors de la conquête d’Alep fin novembre, comme kamikazes pour enfoncer des lignes adverses lors d’offensives, notamment contre les Kurdes, les Druzes ou les Alaouites en cas de résistance. On sait par ailleurs que certains terroristes de France, dont l’assassin de Samuel Paty, Abdoullah Anzorov, fils de réfugiés Tchétchènes, était en contact avec des jihadistes d’Idlib, comme cela a été confirmé le 4 novembre et le 10 décembre derniers lors des procès des tueurs de l’enseignant. L’influence même du HTS sur Anzorov a été attestée devant les juges par l’un de ses complices repentis, Ismael Gamaev, qui a révélé qu’il « participait activement » à un groupe Snapchat crypté, avec des membres cette organisation, lesquels auraient lancé un appel à tuer les caricaturistes de Mahomet, et auprès de qui il aurait confirmé l’accomplissement de ce « jihad punitif ».

Quid des 300 djihadistes français disparus des radars ?

Sur 1500 volontaires français venus faire le Jihad et leur Hijra (« émigration » islamique imitant celle de Mahomet à Médine en 622, sorte d’Alyah jihadiste), on sait que beaucoup sont morts, mais d’autres ont survécu. Ainsi, Omar Diaby alias Omsen a été donné pour mort plusieurs années durant avant finalement de réapparaître dans un documentaire. Ensuite, lorsque les islamistes du HTS ont libéré les prisonniers des geôles du régime de Bachar al-Assad, deux djihadistes Français y ont été identifiés parmi les prisonniers, mais les experts sont certains qu’ils sont très probablement plus nombreux. 300 jihadistes français sont dans la nature, disparus, et susceptibles de réapparaître, tandis que la poche d’Idlib en abriterait au moins 120. Enfin, il y a toujours la possibilité d’une résurgence de l’État islamique, actuellement très affaibli, divisé en petites cellules éparses, mais à qui le chaos ambiant pourrait également profiter. Certes, la priorité d’Al-Joulani, semble axée sur l’instauration d’un nouveau régime en Syrie, ce qui nécessite des concessions verbales et juridico-politiques de transition. Les mêmes consignes ont été données par l’ancien homme d’économie et de culture Al-Bachir, récemment nommé Premier Ministre de la Syrie de Joulani, mais ce fidèle du chef de HTS ne manie-t-il pas lui aussi la taqiya, le mensonge pieux, comme son chef ? L’avenir le dira. Toujours-est-il qu’il va y avoir un appel d’air vers la Syrie, car indépendamment même de la pseudo modération de Bachir et Joulani, qui est motivée par l’urgence de lever les sanctions économiques occidentales et la Loi Caesar américaine qui pénalise toute reconstruction, pour de nombreux jihadistes, le pouvoir de fascination du Sham est intacte et le HTS est celui qui a fait tomber l’apostat Bachar. Pour les islamistes salafistes français, le Sham demeure avec l’Afghanistan libérée des Américains, le seul « véritable Dawla islamiyya » (Etat islamique), au monde, fruit d’un « jihad béni », où la Charià salafiste va être appliquée et l’est déjà dans la région du HTS au nord. Si cette Charià devient officielle dans tout le pays, les bons musulmans salafistes n’ayant pas le droit de vivre parmi les « Mécréants » pourront venir y accomplir leur Hijra, leur « émigration » sainte, vers cet Etat islamique paré qui plus est de l’auréole et du prestige du jihad vainqueur face aux laïques, mécréants et apostats baathistes et alaouites. A cet effet, le charisme de recruteurs propagandistes comme d’Omar Diaby, en liberté et ayant prêté allégeance au HTS, va attirer des jeunes radicalisés de France et d’Europe qui ont été frustrés de ne pas avoir pu rejoindre le jihad syrien contre Bachar et qui vont « enfin » réaliser leur rêve dans le cadre d’une « excitation malsaine” évoquée par le procureur national antiterroriste, Olivier Cristen

À lire aussi : Le Sommet d’Astana : Opération de la dernière chance pour la Syrie

L’extraterritorialité désigne la capacité d’un État à appliquer ses lois au-delà de ses frontières, souvent au nom de l’intérêt national. Le principe est toléré en droit international au nom de la « théorie des effets », une extension du principe de territorialité selon laquelle « le droit de la concurrence peut avoir une application extraterritoriale lorsque des actions menées à l’étranger ont un effet direct et substantiel sur la concurrence sur les marchés intérieurs ». Aux États-Unis, des lois comme le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ou le Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) s’imposent à des entreprises étrangères dès lors qu’elles utilisent des services financiers américains ou opèrent sur des marchés clés. Ces mesures établissent de fait un contrôle indirect sur les économies. Et, en cas de litige, il n’existe aucun instrument pour arbitrer.

En Relations internationales, la sécurité repose toujours sur la force, surtout lorsqu’il n’existe pas d’arbitres. La Chine a donc développé un arsenal juridique similaire, illustré par sa loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Les règles imposées par ces deux grandes puissances ne se contentent pas de défendre leurs intérêts : elles redéfinissent les rapports de force économiques mondiaux, au détriment de l’autonomie européenne.

Les conséquences pour les entreprises européennes sont lourdes : amendes exorbitantes, exclusion des marchés internationaux, et même transferts forcés de technologies sensibles. L’affaire Alstom est emblématique. En 2014, la branche énergie de la multinationale française a été acquise par General Electric dans un contexte de pressions judiciaires américaines liées au FCPA. Derrière ces litiges se profile un impératif stratégique : fragiliser les champions industriels européens.

L’application extraterritoriale de lois, notamment dans le domaine des sanctions économiques, se traduit également par une entrave au commerce international. Les entreprises de l’UE, naviguant entre des régimes juridiques conflictuels, doivent allouer des ressources considérables pour rester en conformité, au détriment de leur compétitivité.

Il faut croire que le retour de D. Trump à la Maison-Blanche sur la promesse de renforcer le dollar va doper l’agressivité de l’extraterritorialité américaine.

Face à ces menaces, il est nécessaire que les États de l’UE se musclent. La question est de savoir qui doit s’en occuper, les instances européennes ou les États ? Pour protéger leur souveraineté et leurs entreprises, les États sont méfiants vis-à-vis des interventions de la banque centrale européenne. Mais, leur arsenal juridique est trop faible ou limité.

L’UE ne dispose que de mesures défensives, comme le règlement de blocage, qui limite l’application de sanctions étrangères sur le territoire européen. Toutefois, cette approche reste insuffisante. La stratégie récemment présentée par la Commission européenne sur la sécurité économique en juin 2023 n’intègre toujours pas une réponse offensive à l’extraterritorialité.

Les divisions internes de l’Union, alimentées par des visions divergentes entre États membres, ralentissent tout consensus. Certains, comme la France, appellent à une réponse européenne coordonnée, tandis que d’autres craignent d’éroder leurs relations transatlantiques ou de déléguer davantage de compétences à Bruxelles.

L’adoption récente d’instruments de défense commerciale, tels que l’Instrument anticoercition (IAC), pourrait marquer un tournant. Le chemin vers une approche offensive que préconise l’Institut Montaigne reste semé d’embûches. Cela ne va pas de soi, car il est inscrit dans l’ADN de l’UE de ne recourir à aucune forme d’extraterritorialité offensive. Cette spécificité européenne pourrait changer.

Le Pentagone a publié mercredi son rapport annuel sur les capacités militaires de la Chine. Un rapport sans surprises, qui vise à documenter le niveau de préparation au combat de l’armée chinoise.

– Renforcement de la marine

La marine chinoise, la plus large au monde, compte désormais plus de 370 navires et sous-marins, contre environ 340 en 2022, selon le Pentagone. Les forces navales chinoises ont également renforcé leur capacité à mener des missions au-delà de la première chaîne d’îles du Pacifique, qui comprend Okinawa au Japon, Taïwan et les Philippines.

– Plus de 600 ogives nucléaires (500 en 2023)

Le stock chinois d’ogives nucléaires opérationnelles est passé à plus de 600 en 2024 contre plus de 500 l’an dernier, affirme le rapport. Il dépassera les 1.000 têtes nucléaires d’ici 2030, assure le Pentagone, alors que Pékin s’efforce de « moderniser, diversifier et élargir rapidement ses forces nucléaires ». Cela permettrait à la Chine de « viser davantage de villes américaines, d’installations militaires et de sites stratégiques » en cas de conflit nucléaire potentiel.

– Armée de l’air

L’armée de l’air chinoise « se rapproche rapidement des standards technologiques américains », indique le rapport. Elle modernise et développe ses propres appareils, ainsi que des systèmes autonomes, sans pilote.

– Missiles

La Chine développe également de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) qui amélioreront « considérablement » ses forces nucléaires et nécessitent une augmentation de la production de têtes nucléaires, affirme le rapport. En 2022, la Chine a « probablement achevé » la construction de trois nouveaux champs de lancement de missiles, incluant au moins 300 unités de lancement de missiles balistiques intercontinentaux. Pékin pourrait également chercher à développer des missiles intercontinentaux conventionnels capables de frapper les États-Unis.

– Projection mondiale

La Chine cherche à élargir ses infrastructures et sa logistique à l’étranger pour « projeter et maintenir sa puissance militaire sur de plus grandes distances » au-delà de sa base de Djibouti. L’APL envisagerait de construire des installations logistiques militaires dans des pays comme la Birmanie, le Pakistan et le Bangladesh, ainsi qu’au Kenya et au Nigeria, entre autres.

– Pressions sur Taïwan

La Chine a « intensifié » sa pression diplomatique, politique et militaire contre Taïwan en 2023. Pékin a « continué d’éroder les normes établies depuis longtemps à Taïwan et dans ses environs en utilisant diverses tactiques de pression », ajoute le Pentagone. Ces pressions incluent le maintien d’une présence navale autour de l’île, l’augmentation des incursions au-delà de la ligne médiane du détroit de Taïwan, ligne tampon non officielle entre les deux territoire, et dans l’espace aérien de Taipei, ainsi que la conduite d’exercices militaires d’envergure à proximité. S’appuyant sur les statistiques de l’armée taïwanaise, le Pentagone note une augmentation du nombre d’avions chinois ayant traversé la ligne médiane en 2023.

Corruption

Les efforts chinois sont entravés par des cas de corruption, qui ont conduit à l’éviction de hauts dirigeants. Effectivement, « plusieurs dirigeants faisant l’objet d’une enquête ou limogés pour corruption ont supervisé des projets de développement d’équipements liés à la modernisation des missiles nucléaires et conventionnels terrestres de la Chine », indique le rapport. Entre juillet et décembre 2023, au moins 15 officiers de haut rang de l’APL travaillant dans des domaines comme les missiles terrestres ont fait l’objet d’une enquête ou d’une révocation pour corruption, selon le rapport. Le licenciement en octobre de Li Shangfu, ancien administrateur militaire de l’aérospatiale, est le plus notable.

Malgré les efforts du président chinois Xi Jinping pour lutter contre la corruption, la culture opérationnelle opaque de la RPC lui permet de prospérer, en particulier dans les activités comme la construction et l’achat d’armes. « Les récents efforts de lutte contre la corruption se sont concentrés sur le renforcement du contrôle des processus d’approvisionnement, en particulier dans les programmes essentiels à la modernisation militaire », notent les rédacteurs du rapport US.

Le rapport est à consulter ici (en anglais)

A noter un article paru sur defenseOne, « How China is adopting battlefield lessons from Ukraine » qui analyse les enseignements que l’APL a tirés du conflit ukrainien, en particulier dans le domaine des drones.

par Michel Goya – La voie de l’épée – publié le 14 décembre 2024

https://lavoiedelepee.blogspot.com/

Si l’on faisait défiler la carte de la guerre civile en Syrie depuis le 15 mars 2011, semaine après semaine, on verrait 681 images montrant des taches de couleur changeantes, puis un fort ralentissement à partir de la 400e, pour finalement ne pratiquement plus bouger jusqu’à la 682e. À ce moment précis, en une seule image, la couleur du camp assadiste serait remplacée par celle de la rébellion arabe sunnite.

Les effondrements rapides sont assez courants dans l’histoire des guerres, mais un effondrement aussi soudain survenant après des années de conflit lent ou même figé est très surprenant. Comme pour toutes les surprises stratégiques, cela mérite qu’on s’y intéresse en revenant loin en arrière.

Rappelons tout d’abord que le conflit syrien n’est pas un problème stratégique classique à deux camps, où l’action réciproque se fait à somme nulle et où une partie finit par imposer sa volonté à l’autre pour aboutir à une paix plus favorable. Le conflit syrien est un cas assez exceptionnel de conflit mosaïque, où plusieurs camps s’affrontent simultanément avec des configurations changeantes d’alliances et de rapports de force, d’autant plus complexes que plusieurs acteurs extérieurs sont intervenus. C’est une des raisons principales de la longue durée de ce conflit : la possible défaite définitive d’un des camps suscite des réactions étrangères mais aussi internes, finissant souvent par le sauver.

La guerre en Syrie a commencé par l’opposition de deux camps : le camp loyaliste au régime, s’appuyant surtout sur la minorité alaouite et la majorité de la bourgeoisie de toute origine, et disposant de la majorité des organes de force — que l’on appellera l’AAS (Armée arabe syrienne) pour simplifier —, contre ce que l’on va appeler par commodité la rébellion arabe sunnite (RAS), en réalité une multitude de groupes armés plus ou moins bien équipés. Les deux camps sont imbriqués géographiquement : l’AAS contrôle fermement la zone côtière alaouite, tandis que la RAS domine l’est du pays, à l’exception de quelques poches comme Deir-er-Zor. Mais les choses les plus importantes se passent sur l’axe de l’autoroute M5 ou à proximité, avec son chapelet de grandes villes — Alep, Idlib, Hama, Homs, Damas, Deraa — que se disputent loyalistes et rebelles. C’est sur cette bande nord-sud de 500 km de long sur 100 de large que se situeront la très grande majorité des combats de la guerre.

Un troisième camp se forme très rapidement avec le Parti de l’union démocratique (PYD) kurde, qui, contrairement à la RAS, est un mouvement unifié. Le PYD prend le contrôle des provinces frontalières de la Turquie jusqu’à l’Irak. Affilié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) de Turquie, il se tient à l’écart des combats entre loyalistes et Arabes sunnites.

La RAS, initialement très disparate, finit par former des fédérations de groupes comme l’Armée syrienne libre (ASL), plutôt nationaliste baasiste, le Front islamique pour la libération de la Syrie (FILS), à dominante Frères musulmans, ou le Front islamique syrien (FIS), salafiste. Ces formations reçoivent une aide importante des monarchies du Golfe et de la Turquie selon leur obédience salafiste ou frériste, et plus timidement des pays occidentaux qui tâtonnent. Le printemps 2012 voit également la création du « Front pour la victoire » (Jabhat al-Nosra, JAN), sous la direction d’Abou Mohammed al-Joulani, venu des rangs de l’État islamique en Irak (alors branche d’Al-Qaïda), rejoint par des djihadistes syriens souvent libérés par le régime l’année précédente. Tous ces ensembles sont rivaux dans l’allocation des ressources, mais coopèrent contre le régime.

Ce combat imbriqué entre forces hétérogènes n’est pas fait de grandes manœuvres, mais d’une multitude de petits combats qui, au tournant de l’année 2013, donnent de plus en plus l’avantage à la rébellion arabe sunnite. L’Euphrate, les provinces d’Idlib et de Deraa (avec la participation des Druzes) passent presque entièrement sous le contrôle des rebelles, qui prennent également de plus en plus le dessus dans les villes du centre. Le régime est sauvé une première fois par l’intervention de l’Iran, via le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique-Force Qods, qui regroupe les gangs chabiha, les milices d’autodéfense locales et importées au sein des Forces de défense nationale, et surtout engage le Hezbollah et les Pasdarans de la division Sabin dans une contre-offensive.

L’intervention iranienne en Syrie suscite également celle d’Israël, qui n’hésite plus désormais à frapper sur le territoire syrien, en particulier près du Golan. En revanche, le refus américain de s’engager fin août 2013, après l’emploi d’armes chimiques sur le quartier rebelle de la Ghouta, discrédite les pays occidentaux auprès de la rébellion, qui recule et se reconfigure sous l’égide de nouvelles fédérations plus radicales.

La période voit également l’apparition en Syrie de l’État islamique. En sommeil depuis ses défaites de 2007, l’État islamique en Irak renaît soudainement à l’occasion du mouvement de révolte sunnite en Irak, durement réprimé et dont il se nourrit. Fin 2013, l’État islamique en Irak, devenu un temps aussi « au Levant », rompt avec JAN et avec Al-Qaïda. Le nouvel État islamique devient alors l’ennemi de tout le monde, mais il obtient des succès rapides, s’emparant de presque tout l’Euphrate syrien et irakien, approchant Alep d’un côté et tenant Falloujah de l’autre, ainsi que le désert syrien et Mossoul en Irak. Le régime de Damas, mais également la Turquie, ne sont pas mécontents de voir ce nouvel acteur affronter la rébellion arabe sunnite à l’arrière puis les Kurdes.

Ces victoires fulgurantes de l’EI et la création du califat ont au moins pour effet de faire réagir les États-Unis, qui organisent en 2014 une coalition pour lutter contre lui en Irak et en Syrie. Les États-Unis réussissent à former les Forces démocratiques syriennes (FDS), associant l’armée kurde (PYG) avec certains groupes arabes et assyriens, et installent la base d’al-Tanf au point de jonction des frontières de la Syrie, de la Jordanie et de l’Irak. La coalition américaine, avec une participation française, appuie les FDS et l’armée irakienne dans la lente reconquête des villes tenues par l’EI. En Irak, elle se retrouve alliée de fait avec la Force Qods, qui chapeaute les Unités de mobilisation populaires (Hachd al-Chaabi) chiites irakiennes. Les deux capitales de l’EI, Raqqa et Mossoul, sont reprises en 2017, et le califat est définitivement détruit fin 2018.

Pendant ce temps, l’association d’al-Nosra et d’Ahrar al-Sham, les deux mouvements rebelles syriens les plus puissants, ainsi que plusieurs autres factions au sein de l’Armée de la conquête (Jaish al-Fatah), change la donne au nord du front M5 avec l’aide de la Turquie et de l’Arabie Saoudite. L’AAS subit une défaite humiliante dans sa tentative de dégager Alep, tandis que la contre-attaque de l’Armée de la conquête permet aux rebelles de s’emparer de la province et de la ville d’Idlib et de menacer le port de Lattaquié. Très affaiblie, l’AAS est repoussée de Palmyre par l’EI, qui s’approche d’Homs. L’anticipation est une nouvelle fois à la défaite, et l’AAS commence à se désagréger tandis que le régime se déchire à Damas.

Cette fois, c’est la Russie qui sauve Assad en déployant, en septembre 2015, une puissante force anti-aérienne afin de protéger le régime de toute velléité américaine de campagne aérienne, et surtout une très puissante escadre de 70 aéronefs, chasseurs-bombardiers et hélicoptères d’attaque pour l’essentiel, sur la base de Hmeimim, ainsi que l’appui de l’escadre navale installée à Tartous et l’intervention de bombardiers depuis la Russie. La Russie déploie aussi quelques forces terrestres en soutien et appui à ses opérations, dont la société Wagner. Elle prend également un rôle très important dans la conduite des opérations, allant jusqu’à prendre directement le commandement des groupes du 5e corps d’armée de l’AAS. Forte de ce soudain soutien, l’AAS renforcée se dégage et entreprend le long siège d’Alep. Le siège est également l’occasion de la première intervention directe de la Turquie, qui s’empare, avec l’Armée nationale syrienne (ANS), dont Ahrar al-Sham, de la zone kurde au nord d’Alep entre le deuxième semestre 2016 et le printemps 2017, avant de s’attaquer à la province kurde d’Afrin au début de 2018.

La prise d’Alep en décembre 2016 est un point de bascule. L’anticipation générale se modifie, cette fois en faveur du régime, dont on ne voit plus comment il pourrait être vaincu avec le soutien russe. L’effort militaire se porte sur l’est du pays dans une course de vitesse avec les FDS et les Américains, tandis qu’un accord entre la coalition pro-Assad et la Turquie aboutit en mai 2017 à la formation de « zones de désescalade » — Idlib, Rastane entre Homs et Hama, Ghouta orientale (près de Damas) et Deraa — où l’on estime au moins possible de faire cesser les combats. Les rebelles sont désormais incapables de mener des opérations offensives autonomes d’une grande ampleur.

En 2018, après un violent combat entre Wagner et les forces américaines, les limites se figent à l’est du pays entre les FDS et l’AAS. Elles se figent également au nord-est, fin octobre 2019, après l’annonce d’un retrait partiel américain, suivi immédiatement d’une nouvelle offensive turque anti-kurde dans la zone de Tell Abyad à Ras al-Aïn. La moitié ou presque du Rojava, cette longue bande de 50 km de large occupée par les Kurdes le long de la frontière turco-syrienne, est entre les mains des Turcs et de leurs mercenaires arabes. Des forces américaines restent dès lors dans l’est du pays et sur la base d’al-Tanf pour continuer la lutte contre ce qui reste de l’EI et peser sur la route de l’« axe de la résistance » de Téhéran à Beyrouth via la Syrie. L’année est aussi marquée par une campagne de frappes israéliennes au printemps 2018 contre les Gardiens de la Révolution ou lors de l’attaque américano-franco-britannique en avril, après un nouvel emploi d’armes chimiques par l’AAS.

Au grand dam de leurs alliés, les Russes laissent faire. Ces interventions étrangères n’empêchent pas l’AAS, avec le Hezbollah en fer de lance et l’appui de l’armée russe, de s’emparer des « zones de désescalade » : la Ghouta en avril 2018, Rastane en mai et Deraa en juin, où le Front du Sud reste néanmoins présent en échange de la remise de ses armes lourdes sous l’égide russe (et non iranienne, à la demande d’Israël) et de l’acceptation de l’administration de Damas.

Reste la poche d’Idlib. Celle-ci, qui a accueilli beaucoup de réfugiés et de combattants rebelles arabes sunnites en échange des redditions des villes, est beaucoup plus résistante que les autres, d’autant plus qu’elle est limitrophe de la Turquie. Au deuxième semestre 2018, il y a au moins 50 000 combattants rebelles dans la poche : Hayat Tahrir al-Cham (HTC), ex-JAN, ex-Fatah al-Cham, et le Front national de libération, pro-turc, forment les organisations les plus puissantes.

L’offensive de l’AAS, lancée en septembre 2018, s’achève en mai 2019 sans résultat. L’AAS reprend l’offensive plus violemment en décembre 2019, provoquant la fuite d’un million de réfugiés en Turquie et, en retour, une intervention de l’armée turque, qui s’accroche avec les forces russes et inflige, début mars 2020, une sévère défaite à l’AAS. Le 5 mars 2020, la Russie et la Turquie signent un accord qui gèle la situation dans la région.

Commence alors une « drôle de paix », où les positions ne bougent plus entre les différents camps, mais sont régulièrement frappées par des attaques aériennes d’avions ou de drones turcs contre les positions kurdes ou entre HTC depuis Idlib (dont l’attaque de l’Académie militaire d’Homs en octobre 2023) avec la réponse de l’AAS. La vraie bataille est alors celle de l’administration, et là, HTC s’impose clairement à Idlib. Sous la direction pragmatique d’al-Joulani, HTC parvient à prendre le contrôle du territoire, à imposer son autorité aux autres groupes, et à gérer, avec les ONG et les conseils locaux, l’administration d’une population qui a pu atteindre quatre millions sur l’équivalent d’un département français, notamment face aux crises du COVID-19 et du tremblement de terre de février 2023.

À l’inverse de la violence d’Al-Qaïda en Irak/EII envers les « déviants » musulmans et les minorités, qui avait provoqué un rejet général, y compris de l’opinion arabe sunnite, al-Joulani renouvelle une forme de statut de dhimmis aux Druzes et aux chrétiens, en les autorisant à pratiquer leur culte sous conditions (un statut bien supérieur à celui des chrétiens en Arabie saoudite, par exemple). Contrairement à Al-Qaïda, avec qui il a rompu en 2016, ou à l’EI, Mohammed al-Joulani ne prône plus le jihad international, jugé contre-productif. Par analogie au communisme soviétique, on pourrait parler de « salafisme dans un seul pays », en attendant la suite. Toujours est-il que cela réussit à Idlib, et que le contraste avec la gestion misérable, corrompue, inefficace et sous l’égide de la peur de l’administration du régime d’Assad est frappant. L’économie syrienne s’enfonce, hormis celle du captagon, et jamais le décalage entre la misère du peuple et le luxe des élites n’a été aussi grand.

Outre cet avantage comparatif incontestable lorsqu’il s’agit de conquérir les cœurs et les esprits, la « zone libérée » d’Idlib, là encore par comparaison avec les guérillas marxistes, est aussi le point de départ d’une montée en puissance militaire. Là où l’AAS, corrompue, tombe graduellement en déliquescence, HTC et les groupes alliés montent en puissance, s’entraînent et préparent une future offensive.

L’invasion russe en Ukraine, en février 2022, est le premier domino dont la chute va, des années plus tard, provoquer celle d’Assad, en absorbant progressivement toutes les forces russes présentes en Syrie, réduites à une dizaine d’appareils en 2024 et à des capacités d’intervention limitées. L’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas en Israël est le deuxième domino agissant depuis un autre axe. Dès le 7 octobre, l’Iran apporte son soutien au Hamas, et le Hezbollah commence à lancer des roquettes sur le nord d’Israël dès le lendemain. Ce soutien reste timide, car l’Iran ne veut pas d’une guerre à grande échelle contre Israël ou les États-Unis, mais il est suffisant pour donner un prétexte à Israël pour frapper sans retenue en Syrie.

Depuis le 8 octobre, l’artillerie ou surtout l’aviation israélienne frappe presque quotidiennement en Syrie contre les infrastructures ou les personnalités de la Force Qods, dont le chef au Levant est tué, ou contre tout ce qui appartient ou peut aider le Hezbollah. Avec l’offensive israélienne à partir de septembre 2024, le Hezbollah subit des coups très violents, perdant ses chefs, plus de 4 000 de ses combattants et une grande partie de son infrastructure. L’organisation n’est plus en mesure d’aider l’AAS, alors que l’Iran ne veut plus non plus le faire, sous peine de subir des dégâts irrémédiables.

En novembre 2024, le roi Assad est nu, mais il ne le perçoit visiblement pas, tout à son intransigeance, malgré les signes de bonne volonté de la Ligue arabe et de la Turquie. Excédé, Erdogan, qui sait forcément ce qui se prépare à Idlib et pourrait sans doute l’empêcher, ferme les yeux, et al-Joulani saisit l’opportunité de ce clignement très bref.

Si on savait le régime stratégiquement très faible, il fallait attendre le révélateur des combats pour connaître le niveau tactique réel des unités. Le nombre ne compte pas vraiment dans les points de contact : on ne s’y trouve que très rarement au-delà du 1 contre 2, et finalement le matériel compte assez peu. Ce qui importe vraiment – la valeur de la structure de commandement, la motivation et la compétence – est souvent peu tangible, d’où la nécessité d’un combat réel pour l’évaluer. À cet égard, l’attaque de la coalition menée par HTC vers Alep ne laisse aucun doute sur l’écart désormais immense entre les unités légères rebelles et les bataillons de l’AAS, un écart qui n’a jamais été aussi grand depuis le début de la guerre.

Avec la conquête très rapide d’Alep le 30 novembre 2024, tout le monde anticipe soudain la victoire possible des rebelles, et c’est là que l’effet d’avalanche commence. Le Front Sud, dominé par l’ASL, se réactive et se lance à l’assaut de Deraa puis de Damas. Ceux qui veulent participer à la victoire viennent grossir les rangs des deux coalitions, nord et sud. Au niveau tactique, à quoi bon combattre dans l’AAS quand on sait que l’on va forcément perdre ? Autant utiliser le numéro de téléphone de ralliement largué par les drones rebelles en avant de leur attaque.

Ne sachant pas encore qu’Assad a déjà prévu de les abandonner lâchement, les unités les plus fidèles, recrutées surtout parmi les Alaouites comme la 4e division blindée de Maher al-Assad, tentent de résister un peu du côté de Hama, mais elles sont rapidement dépassées. La route vers Damas est ouverte. La capitale est prise dans la nuit du 7 au 8 décembre. Le camp loyaliste dans son ensemble a disparu en même temps que son leader.

La rébellion arabe sunnite unie – au moins HTC, l’ASL et tous les groupes affiliés – l’a donc emporté et contrôle désormais tout l’axe M5 et les provinces de la côte, avec une inconnue sur le sort des bases russes. Qu’en sera-t-il maintenant de l’attaque préventive israélienne, détruisant autant que possible tous les instruments de frappe en profondeur de l’AAS et la défense anti-aérienne, mais occupant aussi une zone tampon au-delà du Golan annexé ? Qu’en sera-t-il des zones frontalières occupées cette fois par les Turcs avec l’ANS ? Qu’en sera-t-il surtout de tout le territoire occupé par les FDS ? Les groupes arabes sunnites vont-ils rester subordonnés aux Turcs ou aux Kurdes ou rallier le nouveau pouvoir à Damas ? Le danger est surtout grand pour les Kurdes qui, s’ils perdent la protection américaine – et cela est parfaitement possible avec la nouvelle administration Trump –, seront immédiatement attaqués par les Turcs et peut-être par les Arabes sunnites.

Beaucoup d’inconnues donc, en dehors même de la forme politique que prendra la Syrie centrale. Il est probable, au regard des premiers signaux donnés, que la coalition au pouvoir à Damas veuille passer d’abord par une nouvelle « drôle de paix », afin de consolider sa conquête et d’établir un État « salafiste à visage humain », avant de reprendre le combat au moins pour réunifier le pays.

“Seules les victimes auraient éventuellement le droit de pardonner. Si elles sont mortes, ou disparues de quelque façon, il n’y a pas de pardon possible”

(Jacques Derrida)

Il y a 62 ans, tel Ponce Pilate, le gouvernement français se lavait les mains et tournait la page. Pays sans nom, sans frontière, sans unité, c’est par la France et dans la France que l’Algérie avait acquis une personnalité, pour la première fois dans l’histoire… C’est par la France qu’elle devint officiellement indépendante, le 5 juillet 1962… et c’est à cette date que le drame des disparus –ayant connu un essor vertigineux dès la signature du « cessez le feu »- atteint son apogée dans le paroxysme de l’horreur…

Le point de départ de la gigantesque entreprise de destruction qui devait s’abattre sur les Français d’Algérie –entreprise de destruction voulue et organisée par le régime gaullien- fut la honteuse signature des accords d’Évian du 18 mars 1962 avec comme symbole de forfaiture, le massacre du 26 mars à Alger… Son aboutissement, le 5 juillet 1962 à Oran. Entre ces tragédies, plusieurs milliers d’Européens (on ne connaîtra jamais le nombre exact) disparaîtront, enlevés parfois même sous les yeux des militaires français qui n’interviendront pas : « Ils n’avaient pas d’ordre », disaient-ils ! En réalité, ils avaient des ordres de « non intervention ». Ainsi, dans toute l’Algérie des camps s’ouvrirent, parfois à proximité même des villes et des cantonnements militaires sous le regard bienveillant des autorités françaises.

La plus élémentaire des missions eût été d’ordonner à notre armée, encore puissante, d’effectuer des opérations de sauvetage en direction de ces camps… sa première motivation étant de sauver ses propres soldats dont près de 400 furent pris vivants au combat. Nul ne recouvrit jamais la liberté… et cela en dépit des accords d’Évian et des conventions de Genève. L’autre motivation était de sauver, d’une part, ces milliers de civils européens menacés de jour en jour d’extermination, d’autre part, ces milliers de Musulmans fidèles à la France à qui l’on avait fait une promesse formelle de protection, à qui l’on avait juré que le drapeau français ne serait jamais amené et que l’on a livré avec une révoltante bonne conscience, pieds et mains liés à la vindicte des bourreaux.

Alors, quand les familles éplorées suppliaient les militaires d’intervenir après l’enlèvement de l’un des leurs ; quand elles en appelaient à nos gouvernants, nos médias, nos associations humanitaires, à la Croix Rouge… quand ce n’était pas au Clergé, on leur rétorquait sans ménagement « qu’ils étaient tous morts » ! Et ainsi, parce qu’ils « étaient tous morts », on a laissé, des années durant, pourrir dans les geôles, les mines de sel, les camps de la mort lente et les bordels, nos proches, nos familiers, nos frères…

Car on ne supprima pas des milliers de personnes du jour au lendemain… Certaines vécurent des années durant dans leur univers concentrationnaire ; déclarations d’hommes politiques et témoignages l’attestent. C’est ainsi que :

– Le 26 janvier 1971 (9 ans après l’indépendance), le Président algérien Boumedienne déclarait : « A Paris, on semble ignorer que nous détenons un grand nombre d’otages français. Quand il le faudra, nous en communiquerons la liste à la presse, d’où une émotion considérable en France. Alors, pour obtenir la libération de ces otages, il faudra y mettre le prix.«

– Le couple des enseignants Allard, de Bruyère-le-Châtel (Essonne), d’abord pro-FLN puis expulsés d’Algérie au cours du second trimestre de 1971, révéleront qu’environ sept cent cinquante disparus européens ont été vus et contactés dans les camps de travail situés à proximité des puits de pétrole d’Hassi-Messaoud. A l’automne 1972, quelques-uns de ces hommes ont tenté de s’évader. On les a retrouvés bastonnés à mort sur la rocade sud, avec la main droite coupée.

– Le 23 avril 1982, l’hebdomadaire « SPECIAL DERNIERE » publiait les révélations de Mr Poniatowski qui affirmait qu’en 1975 (il était alors Ministre de l’Intérieur), il y avait encore des centaines de captifs en Algérie.

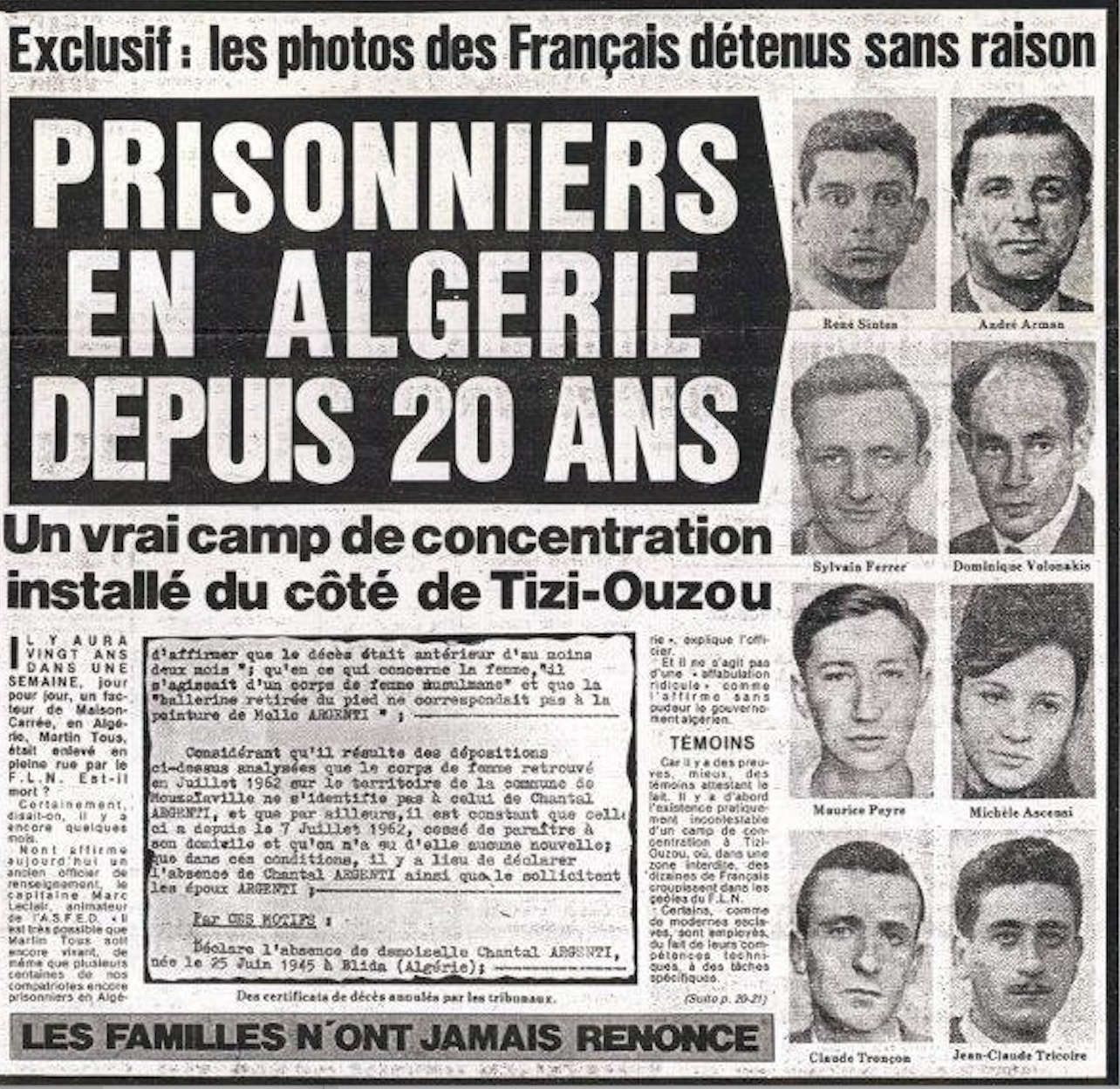

Ce jour-là, nous fîmes connaissance avec l’incroyable, l’impossible, l’inimaginable. En première page, on pouvait lire :

« EXCLUSIF : Les photos des Français détenus sans raison PRISONNIERS EN ALGERIE depuis VINGT ANS. Un vrai camp de concentration installé du côté de Tizi-Ouzou« .

Au total 15 photos sous lesquelles figuraient les noms et prénoms des « disparus ». Or l’une d’elles nous apprenait ainsi que le gardien de la paix, Pelliser Jean Claude, enlevé le 16 mai 1962 à Maison Blanche, Alger, dans l’exercice de ses fonctions, était toujours en vie… alors qu’il avait été déclaré « décédé » le 13 novembre 1970 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.

20 ans après ces tragédies, il y avait encore des survivants dans les camps de concentration algériens. Nous en avions là la preuve. Que firent alors les autorités françaises ?

Le 12 novembre 1964, Le Figaro lançait le chiffre de 6000 à 6500 Européens enlevés entre le 19 mars 1962 et le 31 décembre 1962… preuve qu’après l’indépendance les enlèvements s’étaient poursuivis.

L’accusation était portée et elle était irréfutable. Alors, pourquoi l’armée française –qui était toujours présente ne Algérie- n’intervenait-elle pas pour sauver ces malheureux? Et pourtant ils étaient enfermés dans des camps parfaitement localisés et connus des autorités, attendant dans la souffrance et la déchéance une vaine délivrance. Certains furent libérés, mais sur des initiatives individuelles d’officiers outrepassant les ordres reçus et… immédiatement sanctionnés. Parfois même, ces morts-vivants étaient plongés dans leur univers concentrationnaire à proximité des camps militaires français, tels, la cité du Petit Lac à Oran.

Que de cris déchirants, que d’appels au secours ces militaires français ont-ils dû entendre chaque nuit, eux qui étaient terrés dans leur caserne, l’arme au pied, attendant la quille prochaine…

Que d’horribles, que d’épouvantables hurlements ont dû retentir, des années durant, dans ce pays livré aux écorcheurs ! Mais nul ne pouvait les entendre. Une chape de silence s’était abattue sur ces malheureux ajoutant ainsi à leur calvaire et, engoncé dans son égoïsme, son confort et son indifférence, le peuple français ne répondit pas aux plaintes et aux râles qui s’échappaient de toutes les contrées de l’Algérie et qui venaient s’écraser contre ce mur qu’il avait érigé sur ses côtes. Ces sacrifiés là, dont le nombre s’amenuisait au fil du temps, n’étaient plus que des animaux survivants d’un triste bétail pensant, abandonnés à leur délire, à leurs rêves et à leurs rancœurs. Durant des années, ils ont croupi derrière des barreaux ou dans des camps, à épier leurs geôliers, à écouter les râles des mourants et les cris de ceux que l’on torturait, en suivant de leurs yeux, leurs inoubliables yeux, empreints de crépuscule mental, la marche rêveuse des nuages dans l’immensité du ciel étoilé.

Pauvres êtres torturés! Leurs cris déchirants seront restés vains durant toutes ces années, mais ces plaintes ne sont pas perdues. Quelque part dans les cieux elles ont été enregistrées indélébilement et le jour du jugement dernier, elles se feront de nouveau entendre… et les paroles prophétiques du Maréchal Juin remontent à ma mémoire : « La France est en état de péché mortel et elle connaîtra, un jour, le châtiment ».

Pour autant en dépit des renseignements qui lui parvenaient régulièrement, la grandeur gaullienne ne s’abaissa pas à donner les ordres nécessaires pour sauver ces sacrifiés et les cadres de l’armée, les consuls et ambassadeur de France à Alger respectèrent ces ordres de ne pas intervenir, abandonnant ceux qui n’étaient plus que des morts en sursis, oubliant que, pour des raisons similaires, on condamna à la fin de la seconde guerre mondiale, les officiers allemands qui ne s’étaient pas opposés aux ordres d’Hitler.

Ils sauvèrent ainsi leur carrière, certes ! Plus tard, colonels, généraux, députés, ambassadeurs, couverts de titres et de médailles usurpés, ils se prélasseront et se féliciteront de leur « bon choix ». Mais, où est leur honneur ? Que devient une armée sans honneur ?

« La voix de la conscience et de l’honneur est bien faible quand les boyaux crient », disait Diderot…

Ainsi, la France et l’armée française d’alors sont aujourd’hui éclaboussées d’une honte que le temps ne suffira pas à effacer. Il n’y a pas d’exemple qu’un État ait livré de la sorte ses enfants au bourreau. Et cette tache indélébile ternira à jamais l’honneur de la Vème République.

José CASTANO