Traité de Nancy : vers un renforcement stratégique et sécuritaire des relations franco-polonaises ?

En quoi ce traité marque-t-il une évolution significative des relations bilatérales franco-polonaises, notamment dans le domaine de la défense ? Plus largement, dans quelle mesure le traité de Nancy peut-il être perçu comme une tentative de partenariat multiforme dépassant le domaine militaire ?

La signature de ce traité s’inscrit dans la continuité du rapprochement opéré entre la France et la Pologne au cours des derniers mois – et même des deux dernières années, après une période de relative crispation depuis 2015.

Un premier traité d’amitié et de solidarité avait été signé en 1991 et complété en 2008 par un Partenariat stratégique – deux documents de moindre ampleur et datés par rapport aux réalités politiques et géopolitiques du continent et des deux pays. Le début des années 2010 avait déjà été marqué par une tendance au rapprochement au niveau politique, notamment à partir de 2012 avec des échanges réguliers entre les présidents François Hollande et Bronisław Komoroski, ainsi que les ministres de la Défense Jean-Yves Le Drian et Tomasz Siemoniak. En parallèle, des entreprises du secteur de la défense, telles qu’Airbus (European Aeronautic Defence and Space Company à l’époque), avaient tenté de s’implanter sur le marché polonais – en témoigne le rachat de l’avioniste polonais PZL-Okęcie dès 2001. Airbus Helicopter devait fournir à la Pologne 50 hélicoptères Caracal dans le cadre d’un contrat de plus de 3 milliards d’euros, avant l’annonce de la rupture des négociations par Varsovie en 2016 à la suite du changement de gouvernement.

Le retour au pouvoir du parti eurosceptique de Jarosław Kaczyński Droit et Justice (PiS) en 2015 a en effet marqué un tournant dans les relations franco-polonaises, tant au niveau politique qu’industriel. L’« épisode des Caracals » a non seulement entrainé une action par Airbus devant un tribunal arbitral international mais a aussi eu d’importantes répercussions au niveau diplomatique. En parallèle, la coopération franco-polonaise s’est dégradée au niveau européen, puisque Varsovie a initialement rejeté le projet franco-allemand de lancement de la Coopération structurée permanente. En 2017, la France n’a donc pas non plus proposé à la Pologne de se joindre à l’Initiative européenne d’intervention. De plus, les déclarations du président Emmanuel Macron sur la « mort cérébrale de l’OTAN », en 2019, ont été particulièrement mal reçues en Pologne et ont alimenté la détérioration des relations stratégiques et la réticence polonaise à coopérer avec la France dans le domaine de la défense.

Un premier rapprochement s’est opéré en 2020 avec une déclaration conjointe sur la coopération en matière européenne, notamment industrielle, suivie d’une déclaration d’intention de coopération dans le domaine spatial en 2021. L’année suivante, la Pologne a fait l’acquisition de deux satellites d’observation français auprès d’Airbus Defence and Space. Le traité de Nancy entend d’ailleurs prolonger cette coopération dans le domaine spatial, mentionné à plusieurs reprises comme une aire de coopération prioritaire.

Le timide retour à la coopération à partir de 2020 était néanmoins limité par la difficulté des relations au niveau politique et les divergences de vues opposant les chefs d’État des deux pays sur des sujets clés comme l’Europe de la défense, la relation transatlantique et l’attitude à l’égard la Russie. L’invasion massive de l’Ukraine par la Russie à partir de 2022, la défaite du PiS aux élections législatives de l’automne 2023 et enfin l’attitude de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche en 2024 ont donc contribué au rapprochement progressif des positions françaises et polonaises sur ces dossiers ainsi qu’à une amélioration fondamentale des relations bilatérales au plus haut niveau.

Le traité signé le 9 mai à Nancy vient désormais acter ce rapprochement. Le document est comparable en termes d’ampleur et d’ambition aux traités signés par la France avec d’autres partenaires stratégiques européens : l’Allemagne (traité dit « d’Aix-la-Chapelle » en 2019), l’Italie (traité de Quirinal en 2021) et l’Espagne (traité de Barcelone en 2023). Le texte instaure un sommet bilatéral annuel présidé par le Premier ministre polonais et le président français et vise à fournir un cadre pour le renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines : Union européenne, politique étrangère, sécurité et défense, politique migratoire, justice et affaires intérieures, industrie et numérique, développement durable et protection de l’environnement, infrastructures, énergie, agriculture, recherche, culture, éducation…

Dans quel contexte international s’inscrit la signature du traité de Nancy scellant la coopération franco-polonaise ? À quelles inquiétudes stratégiques cette alliance cherche-t-elle à répondre et quelles réponses propose-t-elle ?

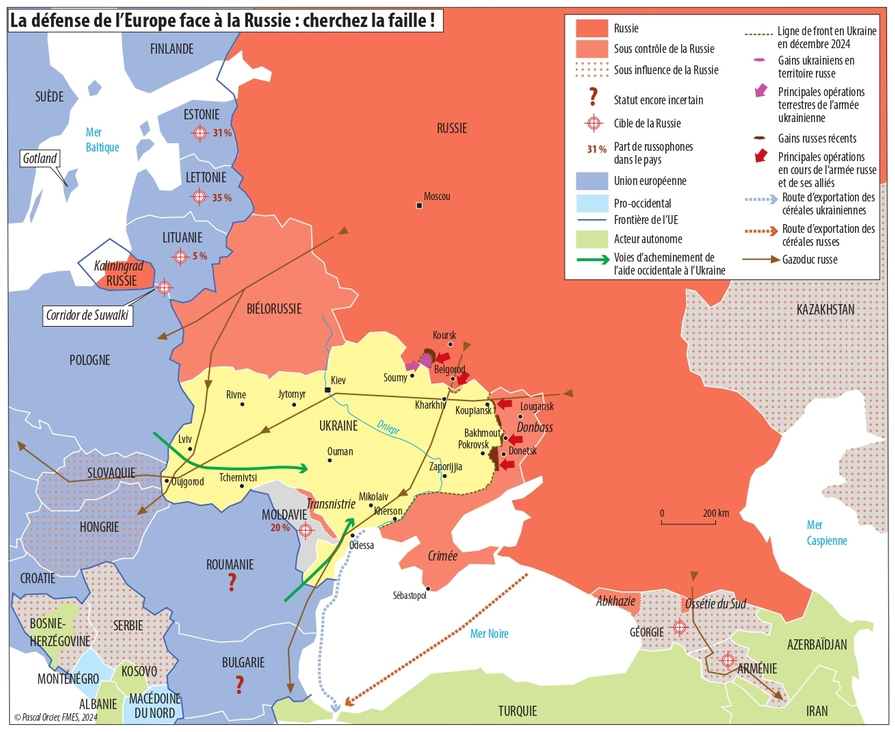

Le rapprochement entre Paris et Varsovie est indubitablement lié aux bouleversements de la sécurité européenne par la guerre d’agression russe en Ukraine, couplé à la possibilité de plus en plus concrète d’un désengagement américain du continent. Cette double menace a eu pour conséquence de réaligner progressivement les analyses et priorités stratégiques françaises et polonaises. Le rapprochement des dernières années résulte donc d’une convergence des intérêts français et polonais. Pour Varsovie, il s’agit de renforcer son poids au sein de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en approfondissant des partenariats bilatéraux avec des États membres influents, ainsi que de diversifier ses garanties de sécurité face à l’incertitude croissante entourant l’engagement américain. Pour Paris, cette dynamique offre l’opportunité d’ancrer ses relations avec l’Europe centrale et orientale, dans un contexte où le centre de gravité stratégique du continent tend à se déplacer vers l’est.

D’une part, Paris a donc entrepris de recalibrer sa politique étrangère vis-à-vis de la région et a adopté un discours de plus en plus ferme sur la Russie, regagnant ainsi en crédibilité dans les capitales orientales. La visite présidentielle française en Ukraine à l’été 2022 et surtout le discours du président Emmanuel Macron au forum Globsec à Bratislava en 2023 ont été bénéficié d’une forte visibilité et ont été reçus positivement en Pologne. Désormais, Paris est donc davantage perçue comme un partenaire, voire un pourvoyeur de sécurité potentiel au sein de l’UE. Réciproquement, dans la perspective d’une réélection de Donald Trump et sous l’impulsion pro-européenne de Donald Tusk, la Pologne s’est efforcée depuis 2023 de revitaliser ses relations avec les pays européens. La stratégie de partenariats internationaux de Varsovie pour garantir la sécurité de son territoire vise à la fois l’ancrage américain dans la sécurité européenne – notamment par l’élargissement de la présence militaire des États-Unis sur son sol – et le développement de coopérations opérationnelles accrues avec ses partenaires européens les plus proches.

Le traité de Nancy établit une analyse commune des menaces et rappelle l’architecture de sécurité européenne dans laquelle il s’inscrit. Ces deux fondamentaux sont posés dès le préambule, qui souligne à la fois « la menace sécuritaire persistante que fait peser la guerre d’agression russe contre l’Ukraine » et « le rôle de l’OTAN en tant que fondement de la défense collective de la [Pologne] et de la [France] ». La vision commune pour la sécurité européenne est précisée dans les articles sur la coopération au sein de l’UE (article 2) et sur la sécurité et la défense (article 4). Les deux pays y affirment une volonté de renforcer la défense européenne, qui doit passer par une complémentarité entre l’UE et l’OTAN. Le traité s’en tient à l’objectif de renforcer le fameux « pilier européen de l’OTAN », sans aller jusqu’à une européanisation de l’organisation. La nécessité pour l’Europe d’assumer davantage la responsabilité de sa propre défense ainsi que le développement d’une capacité d’action autonome est néanmoins soulignée. En termes de menaces identifiées, l’accent est mis dans le traité sur les cyberattaques et les attaques informationnelles.

Les garanties de sécurité mutuelles rappelées par le traité s’inscrivent donc dans le cadre multilatéral de l’OTAN et celui de l’UE. Le Premier ministre Donald Tusk avait annoncé, peu avant la signature du traité, que celui-ci aurait pour essence même une clause de soutien mutuel en cas d’agression. Si cette disposition est effectivement présente à l’article 4.2 du document, celui-ci n’introduit pas véritablement de nouvelle garantie, puisqu’il rappelle en fait simplement les engagements pris au titre de l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord et de l’article 42§7 du Traité sur l’Union européenne. Il précise néanmoins que l’assistance mutuelle est mise en œuvre « y compris par des moyens militaires ». Les garanties de sécurité que pourrait fournir la France à la Pologne ne sont pas précisées dans le traité, qui n’aborde pas l’éventualité d’un déploiement de troupes françaises en Pologne (même s’il prévoit des missions et déploiements conjoints) ni ne mentionne le sujet complexe de la dissuasion nucléaire.

Jusqu’où la coopération militaire s’étend-elle à l’issue de cet accord entre la France et la Pologne ? Quelles implications ce traité peut-il avoir sur les programmes d’armement communs et le développement d’une base industrielle et technologique de défense (BITD) européenne ?

Le rapprochement sur le plan politique depuis 2023 ne s’est pas pour l’instant traduit par des contrats et/ou des coopérations majeures entre la France et la Pologne dans le domaine de l’armement. Thales participe au programme de frégates polonais en fournissant le système de gestion de combat et les radars qui équiperont les trois navires de facture polono-britannique. Safran a également fait son entrée sur le marché polonais avec la fourniture de systèmes de navigation inertielle pour les plateformes antiaériennes et poursuit le développement de sa coopération avec la BITD polonaise. Ces exemples restent limités en comparaison des contrats passés auprès de l’industrie américaine ou sud-coréenne.

L’institutionnalisation du rapprochement politico-stratégique par le traité de Nancy pourrait désormais fournir les bases d’une coopération approfondie dans le domaine de l’armement. Le traité prévoit un renforcement de la coopération dans le domaine de l’innovation et de la recherche et développement (R&D) dual (IA, quantique, technologies spatiales, nouvelles énergies, etc.) ainsi que de l’armement à travers des projets capacitaires conjoints, sans préciser lesquels. Le directeur général de l’armement Emmanuel Chiva a déjà rencontré en mars cette année le vice-ministre de la Défense polonaise Paweł Bejda en vue de renforcer la coopération industrielle et militaire entre la France et la Pologne, remettant sur la table à cette occasion la proposition de Naval Group pour le marché des sous-marins polonais. Le président du groupe Airbus, Guillaume Faury, a quant à lui échangé avec le ministre de la Défense polonais pour renforcer la coopération avec la Pologne, qui pourrait entrer au capital du groupe et dont l’armée cherche à acquérir une capacité de ravitaillement en vol. La concrétisation de ces opportunités dépendra de la capacité des entreprises françaises à proposer des coopérations incluant à un niveau suffisant l’industrie polonaise.

Au niveau européen, le traité de Nancy témoigne d’un effort de convergence entre la France et la Pologne, qui parviennent à articuler une position commune malgré des intérêts parfois divergents en matière d’industrie de défense. Varsovie considère en effet que l’objectif prioritaire des initiatives européennes devrait être de renforcer les capacités militaires du continent à court terme, y compris au moyen d’acquisitions et de coopérations avec des pays tiers. De plus, si la Pologne soutient le renforcement de l’industrie de défense européenne, elle souhaite néanmoins garantir que la BITD nationale en développement ait d’abord le temps de monter en compétences au moyen de transferts de technologie, proposés aujourd’hui par des pays comme la Corée du Sud. Le traité de Nancy promeut donc « l’établissement progressif d’une préférence européenne par l’acquisition d’équipements de défense conçus et produits par la BITD européenne », « compatible avec le développement des programmes nationaux d’acquisition de défense des Parties ». La conciliation des visions française et polonaise du renforcement de l’industrie de défense européenne est affaire de temporalité. À terme, les deux parties ont intérêt à la réduction des dépendances stratégiques et des lacunes capacitaires grâce à une BITD européenne plus autonome et capable de « fournir des équipements dans les quantités et aux rythmes accélérés qui sont nécessaires ».

Afin de traduire en pratique les orientations prévues par le traité en matière de défense et de sécurité, Paris et Varsovie prévoient d’établir un programme de coopération. La mise en œuvre effective du traité de Nancy dépendra de la capacité des deux parties à traduire leurs engagements politiques en coopérations concrètes et durables.