Montée des menaces, arrivée d’une nouvelle équipe à la maison blanche, nos futurs gouvernants vont devoir faire des choix. Comme l’envisage le GCA (2S) Philippe Pontiès, il leur faudra déterminer, au travers d’un examen de la loi de programmation militaire, quel doit être l’effort de défense français, pour quel niveau d’ambition européen en matière de politique de sécurité et défense commune (PSDC).

***

Un slogan à la mode dans les années 1990 soulignait l’absence de menaces aux frontières de l’Europe depuis l’implosion du système soviétique, tout en affirmant que les menaces nouvelles (le terrorisme notamment) n’avaient désormais elles-mêmes plus de frontières. Aujourd’hui le monde s’emballe et paraît incontrôlable tant les États comme les peuples, les mouvements contestataires ou d’opposition ici où là se désinhibent, les nationalismes de toutes obédiences et les intégrismes de tout poil n’hésitent plus à exporter sur plusieurs régions du globe, et de manière parfois violente, des rapports de forces pourtant très localisés. Les nombreuses et dangereuses répliques de l’opposition Iran-Arabie Saoudite et du conflit moyen-oriental sur le reste du monde en sont les plus évidentes et tragiques démonstrations, sans parler des face-à-face sourds et potentiellement dangereux entre les deux Corée, mais aussi entre la Chine et Taïwan.

Résurgence de menaces anciennes (affrontements de haute intensité sur le sol européen, potentielle apocalypse nucléaire en Asie, nouvelle forme de stratégie périphérique chinoise, russe ou turque en Afrique) et explosion des menaces nouvelles de toutes natures (terrorisme, flux migratoires mal contrôlés, opérations de grand banditisme, actions de déstabilisation par stratégie indirecte, y compris pour nos outremers) amplifiées par les manœuvres de désinformation d’officines de toutes natures et obédiences, se combinent au renouveau de la notion de frontière dont la protection et le contrôle, enjeux croissants, s’invitent avec une vigueur nouvelle dans les débats politico-stratégiques du moment. Simultanément, les règles régissant les relations internationales issues de la deuxième guerre mondiale, de même que les principales organisations censées les faire appliquer et respecter sont de plus en plus contestées (Organisation mondiale du commerce, Banque mondiale, ONU, Cour pénale internationale, etc.). Chacun privilégie désormais son intérêt propre au détriment d’une approche concertée et raisonnée des rapports internationaux. Bref, nous assistons à un retour brutal aux fondamentaux des relations humaines et inter-étatiques.

Cet « ensauvagement du monde » pose clairement la question de l’Europe puissance militaire et, partant, de la place et du rôle de la France dans l’émergence d’une réelle autonomie stratégique européenne. Le conflit ukrainien a incontestablement accéléré la prise de conscience d’Européens hypnotisés jusqu’ici par la puissance américaine et l’OTAN, trop heureux de se dédouaner à bon compte d’un effort de défense qui leur incombe au premier chef. De ce point de vue, le premier mandat du président Trump a servi de salutaire coup de semonce, le deuxième mandat devrait confirmer la tendance et les premières réactions des États membres au lendemain de sa réélection montrent à l’envi que le message a été bien reçu. Reste à définir une stratégie européenne cohérente dans ses objectifs, ambitieuse dans ses moyens, réactive dans ses structures et volontariste dans sa mise en œuvre. Cette question ne manquera pas de s’inviter dans les débats stratégiques des prochaines années… et les choix budgétaires et capacitaires de la France.

« L’Occident de plus en plus contesté » est aujourd’hui à la croisée des chemins. L’Union européenne doit se prononcer explicitement sur sa volonté de se déprendre de la dépendance américaine et la France doit s’attacher à renforcer son rôle déjà structurant dans l’émergence d’une réelle puissance militaire européenne. Manquer un tel rendez-vous contribuerait à coup sûr à consacrer le déclassement de notre pays sur les scènes européenne et mondiale. Les choix budgétaires prononcés dans le cadre de la LPM devront traduire cette ambition dynamisée.

Sorti vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, puis de son bras de fer avec le monde soviétique et ses satellites africains et sud-américains, cet Occident contesté a d’abord perdu une part de son homogénéité avec un lien transatlantique certes persistant, mais dont la vigueur souffre d’un tropisme asiatique américain grandissant faisant moins cas des enjeux de sécurité purement européens. Cet Occident est contesté sur ses valeurs et sa légitimité à structurer ou à inspirer les affaires du monde. Le modèle démocratique est remis en cause de toute part et les États doivent composer avec l’influence croissante de pays dont les politiques de coopération ne sont pas particulièrement inspirées par les valeurs ayant présidé aux structures de régulation internationale post deuxième guerre mondiale. « L’illibéralisme » politique redevient une norme acceptable pour beaucoup et les modèles politiques nationaux s’affranchissent volontiers des règles et principes qui déterminent la bonne gouvernance depuis 1945. De même, les tendances au dirigisme économique au nom d’intérêts strictement nationaux resurgissent avec une vigueur insoupçonnée.

L’Occident est par ailleurs menacé dans sa stabilité et dans son intégrité territoriale. La mise à mal par de nombreux acteurs (Russie aujourd’hui, Chine demain ?) du principe d’intangibilité des frontières suscite de nombreuses tensions. Le terrorisme politique ou religieux interroge nos pratiques démocratiques et les fondements mêmes de notre sécurité. Les flux migratoires difficilement contrôlés en volume comme en nature mettent nos modèles sociaux sous pression et compromettent des équilibres nationaux eux-mêmes mis à mal par le primat de l’individu sur la collectivité. Le contrat social se détériore peu-à-peu.

Un Occident également de plus en plus divisé sur les réponses à apporter. L’unanimisme transatlantique qui a longtemps prévalu sur les grands sujets de défense et de sécurité, en dépit de différences d’appréciation parfois profondes mais éphémères, est aujourd’hui sérieusement remis en question tandis que la cohésion européenne elle-même se fissure sur de nombreux sujets (même le consensus qui prévalait parmi les 27 jusqu’ici sur l’aide à l’Ukraine paraît de moins en moins solide au fil des conférences de financement).

Les incertitudes liées au positionnement de la future administration américaine pèsent lourdement sur l’avenir de l’OTAN. Les menaces de Donald Trump consistant à ne pas engager les États-Unis dans la clause de solidarité de l’Alliance en cas de non-respect par les Européens de l’engagement à porter leur effort de défense à hauteur de 2 % de leur PIB demeure dans tous les esprits. Mais, quelle qu’il soit que soit ce positionnement, n’oublions pas qu’in fine les États n’ont pas d’amis mais des intérêts… et des alliés dont la liste et le traitement qui leur est réservé peuvent varier en fonction des circonstances.

De ce point de vue, le tropisme asiatique toujours plus marqué de Washington doit sonner comme un avertissement, et l’affaire du torpillage du « contrat du siècle » portant la vente de sous-marins français à l’Australie est une illustration criante autant que malheureuse de la réalité de nos liens avec Washington. Les Européens doivent donc mettre un peu plus de pragmatisme dans leurs rapports à l’OTAN en cessant de croire que les Américains seront toujours là pour eux. Nul de contestera que L’OTAN reste le fondement de notre défense collective. Cela ne saurait justifier un optimisme béat, ni une confiance aveugle, encore moins un niveau d’investissement très largement sous-évalué des acteurs européens pour leur propre défense et de sécurité.

Le Brexit semble par ailleurs avoir donné des idées à certains États membres tentés par un retour à l’autonomie nationale sur nombre de sujets en liens avec les questions de défense. La volonté hongroise et slovaque de fissurer la dynamique européenne sur la facilité de paix dans son volet « soutien à l’Ukraine » procède directement de ce désir d’affranchissement. Il en va de même pour la réponse à apporter à la crise migratoire, pour le traitement de laquelle Allemagne, France, Italie et Hongrie étudient ou ont mis en place des dispositifs purement nationaux non concertés.

Se pose ainsi en termes crus la question du rôle de la France pour la sécurité et la défense du continent européen afin de répondre à cette exigence lapidaire formulée par la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de sa déclaration de politique générale devant le Parlement de Strasbourg : « Nous, Européens, devons avoir les moyens de nous défendre et de nous protéger et de dissuader tout adversaire éventuel [1]». Comme il a déjà commencé à le faire, notre pays doit plus que jamais interroger et stimuler l’autonomie stratégique européenne en œuvrant sur les leviers politique, industriel et capacitaire, mais également opérationnel.

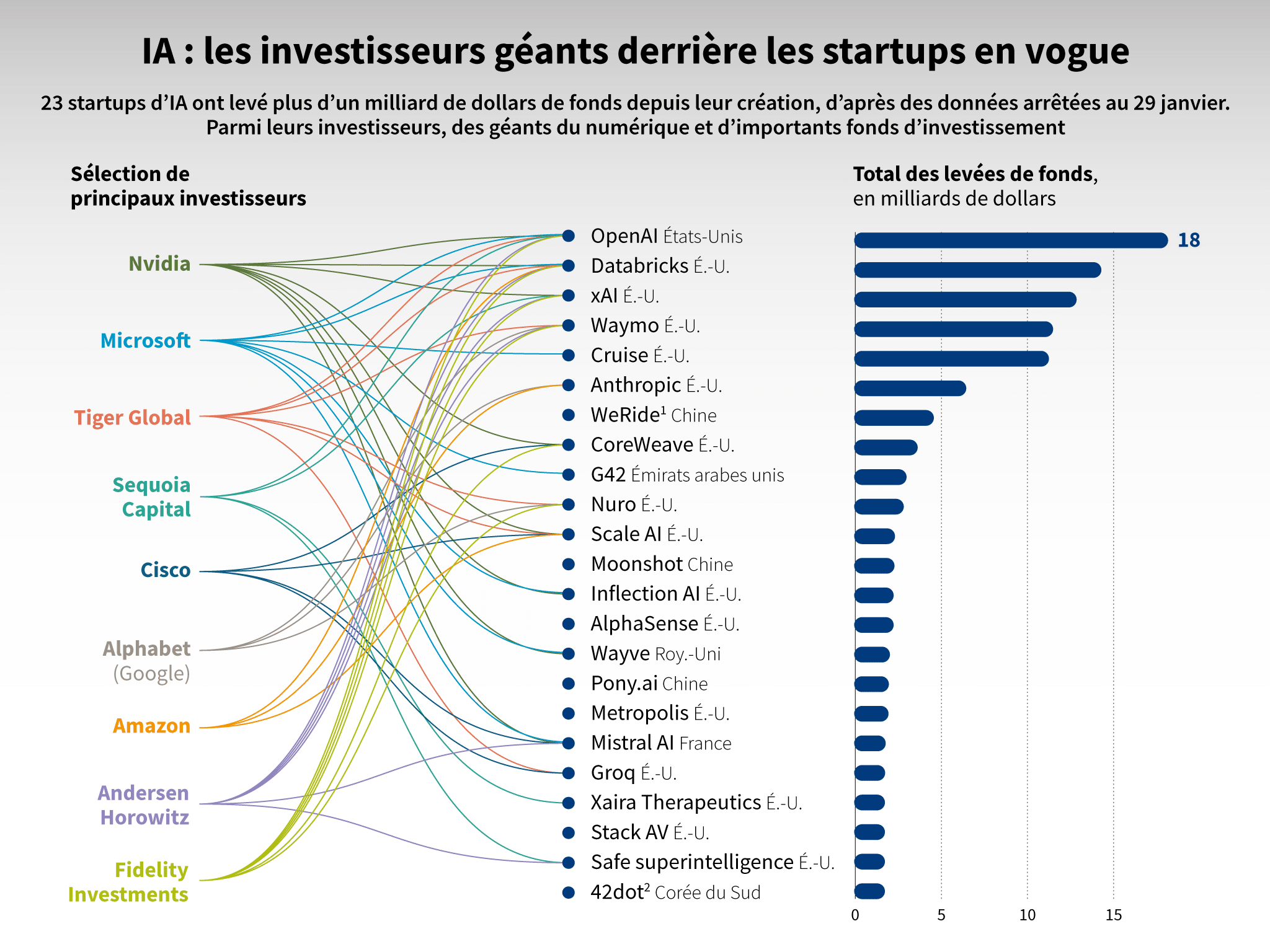

Premier axe d’effort, la France peut stimuler la mise en œuvre des mesures retenues par la boussole stratégique élaborée par Josep Borrell (Haut-représentant pour les affaires étrangères européennes et la politique de sécurité de la Commission sortante) et adoptée par les États membres en 2022. Cette approche concertée, OTAN compatible, poursuit trois objectifs : affronter les crises extérieures à l’Union et les conflits, renforcer les capacités notamment militaires des États membres et protéger le territoire et les ressortissants de l’Union. La France pourrait utilement doper le volet défense de cette stratégie européenne en pesant de son juste poids sur la rédaction du prochain « livre blanc sur l’avenir de la défense européenne » promis dans les cent premiers jours de la commission von der Leyen 2. Trois axes pourraient être privilégiés : les capacités européennes de réaction rapide, la recherche et développement (R&D) dans les domaines de l’intelligence artificielle et des technologies disruptives, les capacités de planification et de commandement et contrôle (C2) des opérations.

Deuxième axe d’effort, il s’agit de construire une production de défense à l’échelle du continent européen en accroissant les capacités du fonds européen de défense afin de donner à l’Union les moyens de ses choix politiques en matière de défense et de sécurité. Des progrès ont certes été déjà accomplis avec la mise en place de la stratégie EDIS[2] et son bras armé, le programme EDIP[3], dont l’objectif est de mettre sur pied une production de défense crédible à l’échelle du continent. Pour autant, ces efforts financiers bénéficient en tout premier lieu à l’industrie américaine tandis que les Européens, faute de savoir agir de manière concertée, ne font qu’en ramasser les miettes. Ce fonds européen de défense, chargé du financement de la politique de défense, reste pour l’heure très anecdotique avec son milliard d’euros de dotation (1 035) essentiellement concentré sur la haute intensité, ce qui est, disons-le, plutôt une bonne chose.

En 2023, les États membres ont dépensé 58 milliards d’euros pour accroître leurs capacités de défense puis ont mis en place, au mois de mars dernier, leur première stratégie industrielle de défense avec le double objectif de renforcer leurs capacités militaires et de devenir un acteur crédible dans l’industrie de défense. La France, fidèle à sa tradition, gagnerait à fédérer dans cette approche les petits pays, comme les petites industries, qui s’estiment à juste titre trop souvent exclus. De même elle pourrait contribuer à impulser une dynamique plus ambitieuse à la revue de défense coordonnée annuelle de l’Union (CARD) afin de favoriser les coopérations- concentrations industrielles en cohérence avec la démarche capacitaire de l’OTAN.

Il s’agit également, et de manière plus immédiate, d’oser des choix politiques autonomes, à l’instar de la levée des restrictions sur l’emploi des armes livrées à Kiev, notamment celles à longue portée[4]. On pourra toujours arguer qu’une telle décision relève de démarches nationales, cela n’interdit pas la recherche volontariste d’un consensus sur un sujet de nature à changer très sensiblement le rapport des forces sur le théâtre ukrainien. De ce point de vue, le ralentissement de la dynamique de solidarité qui s’est exprimée ces derniers mois à travers un fléchissement de la participation de certains États membres, Hongrie en tête, à l’outil européen de paix (European Peace Facility) constitue une très mauvaise nouvelle. Par ailleurs, cette initiative dédiée au financement d’exercices conjoints et de soutien aux forces armées de pays tiers pour renforcer la sécurité internationale, devrait logiquement privilégier l’achat d’équipements européens ce qui est loin d’être le cas.

Il conviendrait aussi de placer la démarche capacitaire européenne en clé de voûte de l’autonomie industrielle et de défense de l’Union. À cet égard, la France pourrait jouer un rôle majeur dans l’élaboration d’une stratégie ambitieuse et concrète de renforcement de la base industrielle et technologique de défense (BITD) européenne à partir des leçons ukrainiennes et des projets de développement liés aux technologies émergentes (semi-conducteurs, intelligence artificielle). Cela passe aussi par un nouveau niveau d’ambition supérieur en matière de coopérations structurées permanentes dont les deux principaux objectifs[5] 2022 n’ont pas été atteints, en dépit d’une liste de 71 projets de coopération établie en 2024 sur des sujets aussi divers que la mobilité, les drones sous-marins, les équipes cyber de réaction rapide.

Troisième axe d’effort, le renforcement de l’influence européenne sur l’évolution de l’OTAN à un moment où plus des deux tiers des membres de l’Union vont enfin consacrer 2 % de leur PIB à leur budget de défense. Ce volume de contribution, hier considéré comme le niveau moyen requis pour relever les enjeux de défense et de sécurité, est aujourd’hui de plus en plus regardé comme un simple minimum dans un monde de compétition, de contestation et d’affrontement. Cela implique de poursuivre sans trembler les nécessaires combats politique, budgétaire et technologique aux plans national et européen pour tendre vers des investissements de défense représentant 3 % du PIB, reflet de l’effort à consentir pour rattraper le retard pris et construire un outil de défense crédible à partir d’un triptyque menaces-missions-moyens cohérent.

Si, en 2023, les Européens ont dépensé 11 % de plus pour leur défense qu’en 2020, 68 % des équipements militaires achetés par les États membres étaient américains, 12 % provenaient d’autres États non européens, les équipements d’origine européenne ne représentant in fine que 20 % des dépenses d’armement des États membres. Cet état de fait s’explique par l’émiettement considérable de la production militaire européenne (En 2017 : 178 systèmes d’armes contre 30 aux États-Unis, 17 modèles de chars contre un seul aux États-Unis, 29 types de frégates contre 4, 20 types d’avions de combat contre 4 aux États-Unis) qui surenchérit les coûts d’achat et de possession et nuit à la compétitivité de l’industrie de défense européenne. La France reste pour sa part sur son objectif de 30 % des capacités militaires européennes financées collectivement dans le cadre d’une industrie de défense mieux coordonnée/intégrée. Elle devra évidemment veiller à la bonne prise en compte de cet objectif dans le futur livre blanc européen.

Stimuler les coopérations industrielles intra européennes, accroître l’interopérabilité, développer des technologies et des équipements communs tout en soutenant les investissements de recherche constitue, par conséquent, la seule démarche cohérente à mettre en œuvre pour donner aux Européens la juste place qui leur revient au sein de l’organisation. De ce point de vue, le fonds commun d’acquisition d’armement EDIRPA envoie, en dépit d’un budget encore modique, un bon signal en encourageant notamment les états-majors à s’allier pour leurs acquisitions. Initialement créé pour soutenir l’Ukraine et permettre aux États membres de reconstituer leurs stocks nationaux de défense, ce fonds propose cinq projets d’acquisition en commun pour 2024-2025, dont le soutien à la production de munitions. La volonté se fait jour peu à peu, reste à lui donner la consistance politique et budgétaire requise pour accroître l’autonomie stratégique européenne. Plus concrètement, la France aura un rôle de vigie sur l’aptitude des Européens à tenir les objectifs affichés en matière de capacité d’analyse du renseignement stratégique et de mise sur pied du hub européen pour l’innovation de défense.

Dernier volet, renforcer la culture opérationnelle de l’UE (développer la réactivité des unités et leurs capacités de déploiement rapide). Dans cette perspective, l’initiative européenne d’intervention doit être portée à un niveau d’ambition supérieur. Or cette initiative ne fait pas partie de la PSDC et ne constitue qu’un complément opérationnel à la coopération structurée permanente. Créée en 2018, elle n’a pas encore réussi à trouver sa vitesse de croisière faute de capacités de réaction rapide qui demeurent un élément de préoccupation central dans le contexte sécuritaire actuel.

Pour autant, quelques dynamiques sectorielles contribuent très concrètement bien qu’indirectement à cet objectif :

- La stratégie spatiale de défense qui accroît très sensiblement la coordination entre États membres (analyse de la menace, protection et identification, réponse aux menaces et réduction des dépendances technologiques) ;

- La stratégie maritime pour accroître la réactivité et l’interopérabilité des forces navales des États membres, protéger les infrastructures maritimes critiques et améliorer les outils de surveillance des espaces liquides ;

- La stratégie de lutte contre la manipulation des informations et des interférences sur les champs immatériels (amélioration des capacités d’analyse des sources, capacité d’intelligence des situations, de détection, de dissuasion et de réponse).

Ces stratégies, très complémentaires avec l’OTAN, devront gagner en ambition, en épaisseur et en moyens. La France peut sans conteste faire œuvre utile en ces matières. Dans le même esprit, Paris devra poursuivre sa politique d’encouragement au renforcement des capacités de planification militaire et à la multiplication d’exercices européens en terrain libre mais aussi entre états-majors.

Dans une Europe confrontée simultanément à un conflit de haute intensité sur son propre sol, à des tensions internationales croissantes sur les sujets les plus divers, mais aussi à une grande interrogation quant à l’avenir de la solidarité transatlantique dans le format et l’esprit qui ont prévalu jusqu’ici, la France a toujours pesé et devra continuer à le faire pour stimuler la construction d’une réelle autonomie stratégique de l’Union. Cela passe un rôle actif à jouer dans la rédaction du « livre blanc sur l’avenir de la défense européenne » promis dans les cent premiers jours de la commission von der Leyen 2. Il s’agit de rendre ce document ambitieux, réaliste et opératoire sur ses objectifs comme sur ses financements en privilégiant si besoin les coopérations renforcées. De ce point de vue, le renoncement à la désignation d’un commissaire à la défense de plein exercice au sein de la nouvelle commission von der Leyen ne constitue assurément pas un bon signal.

Paris doit tirer toutes les conséquences budgétaires de sa politique bruxelloise dans le cadre de la loi de programmation militaire en cours. Travaillant pour l’UE, la France travaille aussi pour elle-même car elle a besoin, sur tous ces sujets, d’un minimum de consensus politique qui semble malheureusement s’étioler d’élection en élection. Si le concept d’autonomie stratégique n’est désormais plus un tabou en Europe, il reste à lui accoler l’adjectif militaire pour placer l’Union dans une dynamique de défense correspondant à son poids politique, financier, démographique ainsi qu’aux menaces qu’elle doit affronter : « l’Union européenne doit apprendre à utiliser le langage de la force[6] ».

NOTES :

- Ursula von der Leyen – Parlement de Strasbourg – Présentation des orientations politiques de la commission – le 18 juillet 2024.

- EDIS : European Defense and Industry Strategy.

- EDIP : European Strategy for Industrial Production.

- Cf. la déclaration de M. Josep Borrell, Haut-représentant pour les affaires étrangères européennes et la politique de sécurité de la Commission sortante à Santander août 2024.

- 20 % des dépenses de R&D et 35 % des dépenses d’équipement en coopération.

- Josep Borrell, discours de présentation de la boussole stratégique européenne – Bruxelles mars 2022.