Par ailleurs, l’artillerie est confrontée au défi de l’allongement du champ de bataille aéroterrestre. La guerre en Ukraine nous rappelle la nécessité de tirer toujours plus loin de la ligne de contact, dans le but de désorganiser l’ennemi dans sa profondeur tactique, voire opérative. Les commissaires déjà présents lors de la précédente législature se souviennent très certainement des débats animés qui ont été les nôtres lors de l’examen de la loi de programmation militaire (LPM) quant au successeur du lance-roquettes unitaire (LRU). Je rappelle qu’un amendement d’origine parlementaire a été inscrit dans le rapport annexé de cette LPM, afin de privilégier une solution souveraine pour remplacer le LRU dans les meilleurs délais.

Alors que nous avons tous en tête l’échéance de 2027, date prévisionnelle de l’obsolescence de ce LRU, votre rapport arrive à point nommé pour nourrir le débat en cours. Il fournira certainement un grand nombre de solutions et de recommandations.

M. Matthieu Bloch, rapporteur de la mission d’information. Quel rôle pour l’artillerie à l’aune du nouveau contexte stratégique ? La question est ambitieuse et la guerre qui sévit depuis le 24 février 2022 aux portes de l’Europe nous fournit de nombreux éléments de réponse. Il ne s’agit pas d’un sujet modeste : pour beaucoup, l’artillerie constitue la « reine des batailles ». Sa remontée en puissance est nécessaire, mais complexe, les frontières de l’artillerie étant en profonde mutation sous l’effet des nombreuses innovations du champ de bataille aéroterrestre.

Le 24 février 2022, l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie a remis l’artillerie au centre de l’ordre de bataille militaire européen. Si 75 % des pertes des deux guerres mondiales furent causées par l’artillerie, cette « vieille » arme est également à l’origine de près de 70 % des destructions dans la première phase de la guerre en Ukraine. Cette vieille arme est en réalité résolument moderne et en constante évolution. Arme d’appui visant la conquête de la supériorité des feux, l’artillerie façonne l’ennemi en le harcelant et le désorganisant. Arme réseaux-centrée, l’artillerie est trop souvent réduite aux seuls obus et canons qui n’en constituent que le « bras » émergé.

Cette arme que d’aucuns qualifient de « savante » ne pourrait en effet fonctionner sans les systèmes de détection, d’acquisition et de commandement qui l’inscrivent au cœur d’une boucle de « renseignement-feux » dont le raccourcissement constitue un défi de tous les instants. Au sein de l’artillerie, il est possible de distinguer l’artillerie sol-sol de l’artillerie sol-air, qui est une composante essentielle de la défense sol-air. Au cours de nos travaux, nous avons choisi de nous concentrer principalement sur l’artillerie sol-sol, la remontée en puissance de l’artillerie sol-air ayant déjà fait l’objet d’un précédent rapport très exhaustif dont mon co-rapporteur Jean-Louis Thiériot était le co-rapporteur aux côtés de notre collègue Natalia Pouzyreff.

Les objectifs de l’artillerie sont pluriels : permettre la manœuvre aéroterrestre en facilitant la protection et la liberté d’action des forces de mêlée (infanterie et cavalerie), détruire des cibles à haute valeur ajoutée grâce à des frappes à longue portée, créer une « zone interdite » via des tirs massifs de barrage, neutraliser et supprimer les dispositifs ennemis ou encore réaliser des tirs de contre-batterie consistant à frapper des positions d’artillerie repérées à la suite de tirs ennemis.

On parle souvent de feux indirects pour désigner l’artillerie, dès lors que la trajectoire est située au-delà de l’horizon visuel du servant. Les feux indirects représentent la capacité de frappes dans la profondeur jusqu’à 300 kilomètres au sens de l’Otan. Concernant la notion de profondeur terrestre, il est d’usage d’estimer à environ 60 kilomètres la profondeur d’une brigade ; entre 60 et 150 kilomètres celle d’une division et entre 150 et 300 kilomètres celle d’un corps d’armée. Outre la notion d’agression, le renseignement et l’acquisition d’objectifs représentent également deux missions essentielles de l’artillerie.

Par ailleurs, les effets psychologiques de l’artillerie sur l’adversaire sont redoutables. La notion d’effet reste en effet le cœur de toute réflexion sur l’emploi de l’artillerie. La discrimination entre les différentes capacités de feux (mortiers, canons, roquettes) doit s’effectuer en fonction de leur portée et de leurs effets. Or il importe de ne pas restreindre artificiellement l’artillerie aux seuls canons. En effet, l’artillerie renvoie à une trame complète constituée à la fois de capteurs, d’un système de commandement et de contrôle (C2), de vecteurs et enfin d’effecteurs qui sont eux-mêmes pluriels, à l’instar des obus, des roquettes et des drones.

La coordination en temps réel entre capteurs, PC et effecteurs repose nécessairement sur un système C2 efficace. Dans les armées françaises, le système ATLAS représente la clé de voûte de l’efficacité de l’artillerie. Déployé depuis le début des années 2000 et en évolution continue, il permet le commandement des unités de l’artillerie sol-sol (manœuvre, feux, renseignement, logistique, coordination 3D).

Nous avons choisi de produire un rapport sur l’artillerie sol-sol, dans la mesure où ce segment a particulièrement souffert des dividendes de la paix et de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Si l’artillerie française a conservé une capacité de frappe canon moderne grâce notamment à l’arrivée du canon Caesar dès 2008, le nombre de régiments d’artillerie sol-sol a fortement diminué, tandis qu’une forte réorganisation a été imposée en interne. Dans le détail, un régiment de lance-roquettes multiples (LRM) et deux régiments d’artillerie canon ont été dissous entre 2009 et 2015. En outre, la brigade artillerie (BART) a été dissoute en 2010. Le nombre de batteries de tir par régiment a également été dissous, si bien que nous sommes passés de facto à un seuil haut de 256 pièces d’artillerie canons à une cible théorique à 109 canons en 2030 et de 48 LRM à une cible théorique de 26 successeurs LRU en 2035.

La diminution très nette du nombre de canons d’artillerie a entraîné une forte dégradation de l’équilibre entre armes d’appui et armes de mêlée au sein des brigades interarmes (BIA). Depuis la fin des années 1990, ce ratio serait passé d’un canon d’artillerie pour cinq chars à un canon d’artillerie pour dix chars. En outre, face à des ennemis asymétriques, les armées occidentales ont privilégié les appuis-feux aériens aux appuis-feux terrestres.

Après l’apparent succès de l’intervention de l’Otan au Kosovo en 1999, la perspective d’un conflit remporté essentiellement par l’arme aérienne a semblé se muer en réalité. La frappe dans la profondeur a été utilisée comme prélude à des opérations terrestres de grande ampleur. Les deux invasions américaines de l’Irak et de l’Afghanistan ont été précédées par une phase d’acquisition de la suprématie aérienne grâce à la destruction des défenses anti-aériennes adverses. En novembre 2001, pour la première fois dans l’histoire récente, les troupes de combat occidentales ont été déployées en Afghanistan en l’absence totale d’artillerie de campagne et comptaient entièrement sur l’arme aérienne pour assurer leur appui.

Cependant, l’artillerie a démontré qu’elle restait pertinente lors des opérations menées contre l’État islamique en Syrie et, surtout, en Irak. Entre 2016 et 2019, le détachement français Wagram, doté de quatre Caesar, camions équipés d’un système d’artillerie de 155 millimètres, a assuré environ 2 500 missions de tirs – soit 18 000 obus tirés –, notamment au cours de la bataille de Mossoul.

Face au manque de persistance et d’autonomie en vol du seul appui aérien rapproché, les troupes de mêlée peuvent rapidement se trouver en difficulté. Le retour d’une manœuvre interarmes capable d’offrir la puissance de feu et la persistance de la frappe de saturation est nécessaire dès lors que l’on se situe dans le haut du spectre de la conflictualité. Or, la capacité à maintenir dans la durée un volume de feu suffisant représente sans aucun doute l’avantage universellement reconnu à l’artillerie, l’appui aérien disposant du volume sans la persistance.

M. Jean-Louis Thiériot rapporteur de la mission d’information. Le retour de la haute intensité dans un contexte d’absence de supériorité aérienne réaffirme le rôle central de l’artillerie en haute intensité. Dans une allocution récente, le chef d’état-major de l’armée de Terre écrivait : « Plus que jamais, “l’artillerie conquiert, l’infanterie occupe”. Cela qui conduit au paradoxe suivant : dans l’environnement très technologique de la guerre en Ukraine, c’est possiblement le volume d’obus disponibles qui fera pencher le cours de la guerre ».

Vieille arme, l’artillerie est redevenue centrale sur le théâtre ukrainien qui se caractérise par un usage massif de l’artillerie dans une optique d’usure et dans un double contexte de stabilisation de la ligne de contact et d’absence de supériorité aérienne. Les auditions que nous avons menées concernant le retour d’expérience (RETEX) artillerie en Ukraine mettent en évidence différents constats.

Premièrement, au-delà des drones, les forces armées ukrainiennes (FAU) cherchent à diversifier les types de systèmes d’acquisition (acoustique, radar, optique, passifs et actifs), dans l’objectif de contrer toute tentative d’intrusion ennemie dans leur dispositif.

Deuxièmement, l’omniprésence des drones dans le conflit ukrainien démultiplie les capacités de destruction et d’observation de l’artillerie. Si les drones jouent un rôle déterminant dans l’acquisition de cibles et le renseignement, ils exercent également un rôle croissant dans la frappe dans la profondeur tactique. Au sein de la chaîne artillerie, les drones et munitions téléopérées (MTO) peuvent être envisagés comme des moyens d’appui feux indirects ou d’acquisition et trouvent donc à présent pleinement leur place dans cette arme. Par ailleurs, l’emploi combiné de MTO avec des drones d’acquisition est devenu une réalité dans le conflit russo-ukrainien. Enfin, nous assistons sur le front ukrainien à une dronisation de la frappe dans la profondeur, les salves russes et ukrainiennes s’étant peu à peu enrichies de munitions programmées de type « One-Way Attacks » (OWA) à l’instar du Shahed-136 iranien de plus de 2 000 kilomètres de portée dans le cas russe. Volant à moins de 200 kilomètres/heure et portant une charge explosive limitée, ces drones sont lancés en masse et permettent de saturer la défense anti-aérienne adverse, augmentant ainsi les chances pour des missiles plus sophistiqués d’atteindre leur cible.

Troisièmement, il faut relever une réduction significative de la boucle « acquisition-feux » et une augmentation significative de la cadence de tirs. Le delta entre la détection et la frappe aurait été divisé par trois depuis le début de la guerre en Ukraine, avec une durée moyenne de quelques minutes.

Quatrièmement, la rapidité de la contre-batterie ennemie nécessite une mise en batterie, des tirs d’efficacité et des sorties de batterie les plus rapides possibles, ce qui suppose une efficacité renforcée de l’artillerie. Une pièce d’artillerie en Ukraine étant aujourd’hui touchée en quelques dizaines de minutes par un tir de contre-batterie, leur grande mobilité constitue un gage de survie.

Cinquièmement, afin d’augmenter la survie des artilleurs, l’art du camouflage, de la déception et du leurrage opèrent leur grand retour tandis que la protection des véhicules est renforcée. Les unités se dispersent, s’enterrent et ne transportent qu’un nombre restreint de munitions à l’instant t, liées aux missions immédiates et ne bougent que pour les missions de feux, à travers des positions de sauvegarde et des positions de tir.

Sixièmement, bien que disposant de matériel occidental de qualité, les FAU subissent un feu nourri de la part des troupes russes qui les oblige à disposer d’une masse d’artillerie conséquente.

Septièmement, afin de tenir dans la durée, disposer d’une profondeur stratégique est essentiel pour la reconstitution des stocks de munitions et d’effecteurs, l’augmentation rapide des capacités de production, d’acheminement et transport. En outre, le contexte de brouillage électromagnétique omniprésent en Ukraine nécessite le recours à des obus et roquettes guidés résilients « GNSS denied », qui peuvent fonctionner sans l’utilisation du GPS ou des réseaux satellitaires. Enfin, le Retex artillerie ukrainien met en évidence la centralité des frappes dans la profondeur terrestre pour atteindre l’ennemi.

Tous ces constats plaident en faveur d’une remontée en puissance majeure sur l’ensemble de la chaîne artillerie sol-sol. Si le retour d’expérience ukrainien éclaire les lois de consommation de matériels et de munitions d’artillerie, et aide à leur mise à jour, il ne peut être appliqué directement pour nos forces, car les tactiques et les conditions éventuelles d’engagement seraient différentes. Toutefois, le concept de « laboratoire » de la guerre de demain a retenu toute notre attention. Il y a en Ukraine, quelque chose de semblable à la guerre d’Espagne. J’ajouterai par ailleurs que notre compétiteur stratégique russe n’a jamais cessé de concevoir l’artillerie comme le « Dieu de la Guerre », selon l’expression de Joseph Staline. L’armée russe est restée artillo-centrée et les unités d’artillerie sont réparties du niveau opératif jusqu’à l’échelon tactique, y compris dans les forces aéroportées et l’infanterie navale. L’artillerie continue aujourd’hui d’attirer en Russie les plus hauts potentiels.

Notre rapport comporte de nombreuses propositions visant à renforcer l’épaisseur logistique de la chaîne artillerie, que nous allons vous présenter de manière synthétique. Sur le plan organisationnel, la montée en puissance de la 19e brigade d’artillerie doit être achevée d’ici à 2030. Dans le cadre de sa transformation en une « armée de terre de combat », l’armée de terre a recréé en 2024 la 19e brigade d’artillerie, qui constitue l’une des trois brigades du Commandement des appuis dans la profondeur et du renseignement (CAPR). Elle se compose des 1er, 54e et 61e régiments d’artillerie. Les retours d’expérience ukrainiens et arméniens/azéris sont centraux dans cette création.

Redonnant à l’armée de Terre une capacité de commandement de ses moyens d’artillerie, cette nouvelle création doit permettre d’apporter une cohérence d’ensemble à la manœuvre des feux au profit d’un corps d’armée ou d’une division. Je rappelle que dans les plans Otan, la France doit être capable d’être nation-cadre au niveau corps d’armée. Cette unité a vocation à mettre en œuvre les différents appuis du niveau du corps d’armée et de la division. Cette montée en puissance est en cours, mais pour le moment la brigade ne dispose ni de compagnies de commandement et de transmissions ni de PC de niveau brigade.

Sur le plan capacitaire, l’ensemble de la trame artillerie doit gagner en épaisseur et en profondeur. Cette remontée en puissance doit d’abord concerner les vecteurs (mortiers, canons, roquettes). Le parc canons de l’armée de Terre est composé d’environ 95 pièces. Il se partage entre 63 Caesar et 32 canons AUF1. Si les Caesar sont largement plébiscités depuis le début de la guerre en Ukraine, les canons AUF1 sont quant à eux des matériels éprouvés. Au total, et conformément à la cible prévue en loi de programmation militaire 2024-2030, l’artillerie française devrait posséder 109 Caesar nouvelle génération d’ici 2030.

Surtout, les exigences de la haute intensité imposent à la France de disposer d’un outil de production industriel capable d’accélérer encore ses cadences de production afin de régénérer rapidement la trame canon en cas d’engagement majeur. En avril 2024, le ministre des armées a annoncé un objectif de production à terme de douze canons Caesar par mois. Nous appelons au respect prochain de cette cible. En outre, nos auditions ont par ailleurs permis de mettre en lumière la très faible disponibilité des champs de tir grande distance nécessaires aux tests des canons Caesar avant leur mise en service. La levée de cette contrainte est indispensable.

Enfin, la densification actuelle de la trame canon doit s’accompagner dès aujourd’hui d’une nécessaire réflexion sur le futur système d’artillerie qui remplacera le système Caesar à horizon 2040. D’après les informations qui nous ont été communiquées, une étude technico‑opérationnelle sera initiée à cet égard en 2025.

M. Matthieu Bloch, rapporteur. J’en viens maintenant au cœur de nos propositions et priorités : redonner au niveau division une capacité de frappe dans la profondeur tactico‑opérative grâce au successeur du LRU. Au cours des années 1990, la France disposait de deux régiments de lance-roquettes multiples. Ces régiments étaient équipés de LRM M270 achetés sur étagère auprès de l’entreprise américaine Lockheed Martin. Afin de se conformer à la convention internationale d’Oslo sur les armes à sous-munitions, treize de ces cinquante-sept LRM M270 furent transformés en LRU. Ils sont entrés en service au sein du 1er régiment d’artillerie en 2014. À la suite de la cession aux forces armées ukrainiennes de quatre LRU, la France ne dispose plus officiellement que de neuf LRU. Sur ce reliquat, trois LRU sont stationnés en Roumanie, dans le cadre de la mission opérationnelle Aigle. Or, les châssis des derniers LRU en service dans les armées françaises seront frappés d’obsolescence en 2027. Un certain nombre de pièces de rechange ainsi que les roquettes utilisées par ces systèmes ne sont plus fabriquées en Europe tandis que la livraison du reliquat de pièces encore disponibles subit fréquemment des retards de plusieurs mois.

Faute d’anticipation de la rupture temporaire de capacité sur ce segment, les armées françaises ne disposent plus aujourd’hui de moyens terrestres de frappes indirectes dans la longue portée au-delà du niveau brigade. En conséquence, les appuis indirects de niveau division et de niveau corps d’armée doivent être renforcés de toute urgence. Disposer de ces capacités permettrait également de soutenir l’ambition française de commander un corps d’armée dont la zone de profondeur s’étend jusqu’à 300 kilomètres au-delà de la ligne de front.

Deux options s’offrent donc aux décideurs politiques afin de redonner au niveau division une capacité de frappes dans la profondeur tactico-opérative durable : l’achat sur étagère d’un successeur étranger au LRU ou le développement d’une solution souveraine devant être rapide et fiable. L’adoption d’un amendement d’origine parlementaire au projet de LPM 2024-2030 a confirmé la préférence de la représentation nationale pour l’option souveraine, le rapport annexé rappelant que « S’agissant des capacités de frappe à longue portée, la recherche d’une solution souveraine sera privilégiée pour remplacer le lance-roquettes unitaire dans les meilleurs délais. » Les mérites du choix d’une solution souveraine sont en effet nombreux et incontestables : liberté d’emploi pour les forces, liberté de décision en ce qui concerne l’exportation du matériel et maîtrise de l’évolution du système grâce à l’autorité de conception.

Le rapport annexé à la LPM 2024-2030 prévoit ainsi un parc d’au moins treize systèmes à la fin de l’année 2030 et de vingt-six systèmes à l’horizon 2035, sans être davantage disert sur la nature et les caractéristiques de la solution retenue. La cible de vingt‑six systèmes en 2035 permettrait d’appuyer une division seulement, alors que l’ambition française de commander un corps d’armée nécessiterait par ailleurs de disposer de deux régiments de LRU.

Le remplacement des LRU se déroule dans le cadre du programme à effet majeur « Frappe longue portée terrestre » (PEM FLP-T) aujourd’hui divisé en deux incréments. Le premier se concentre sur la frappe tactique, c’est-à-dire inférieure à 150 kilomètres. La phase de préparation du programme FLP-T a été lancée en juillet 2023. Elle a pour objectif d’étudier différentes options pour un choix de solution initialement prévu en 2025. Dans ce cadre, des études préliminaires ont été notifiées en novembre 2024 aux deux groupements momentanés d’entreprises concurrents Safran/MBDA et Thales/ArianeGroup dans le cadre d’un « partenariat d’innovation ». Ce dernier porte sur le développement d’une solution souveraine complète (lanceur, solution d’entraînement, paniers, munitions et partie guidage/navigation). Selon les industriels en compétition, la mise en service opérationnelle souhaitée par la direction générale de l’armement (DGA) est fixée à 2030 tandis que les forces armées espèrent une entrée en service à compter de 2029. En audition, la DGA a confirmé à vos rapporteurs que le système développé devrait offrir une portée de tir allant jusqu’à 150 kilomètres, ce qui correspond à la zone de profondeur d’une division.

Par ailleurs – et c’est sans doute la première fois que vous entendrez cette information qui n’est pas encore publique, mais que nous sommes ce matin autorisés à vous communiquer –, nous avons découvert, lors de nos auditions, l’existence d’un troisième projet de solution souveraine, développé par l’entreprise française Turgis & Gaillard hors du cadre du partenariat d’innovation. La solution développée, dénommée « Foudre », inclut le châssis, le panier de roquettes et la conduite de tir. Turgis & Gaillard la présente comme complémentaire et non concurrente du partenariat d’innovation puisque le système développé serait en mesure de tirer les munitions souveraines développées par les deux consortiums nationaux, mais également des munitions étrangères y compris les Guided Pinaka indiennes de 75 kilomètres de portée. L’entreprise espère pouvoir prochainement être autorisée à réaliser un premier tir de démonstration avec des munitions déjà existantes. En cas de succès, la solution souveraine développée par Turgis & Gaillard pourrait vraisemblablement être disponible rapidement et permettrait, selon l’entreprise, d’éviter la rupture temporaire de capacités des LRU en 2027.

Nous appelons à étudier avec le plus grand sérieux les mérites respectifs de ces trois solutions nationales. Le développement d’une solution souveraine constituerait un optimum. Toutefois, nous appelons aussi à considérer d’autres options allant jusqu’à l’achat d’une solution de repli étrangère, dans le cas où le choix d’une solution souveraine ferait courir aux armées françaises le risque d’une trop longue rupture temporaire de capacités ou s’avérerait trop coûteuse. L’achat sur étagère d’un système préexistant pourrait en théorie concerner le M142 Himars américain, le K239 sud-coréen, l’Europuls germano-israélien ou encore le Pinaka indien, solution ayant bénéficié récemment d’un certain écho médiatique. Aujourd’hui, la majorité des alliés européens de la France ont déjà passé commande de solutions étrangères de frappes indirectes dans la profondeur tactico-opérative, ce qui pose notamment la question du time-to-market d’une solution souveraine, dont les perspectives d’export seraient réduites.

Nous estimons que faire le choix de la solution américaine reviendrait probablement à assumer les inconvénients précités d’un achat de matériel étranger sans bénéficier pour autant du principal atout d’un achat sur étagère, c’est-à-dire la disponibilité rapide. En effet, le carnet de commandes de Lockheed Martin concernant les systèmes Himars serait plein jusqu’en 2029-2030. En outre, à l’heure de renforcer l’autonomie stratégique de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) face à l’inconstance de plus en plus manifeste du partenaire américain, le choix du Himars qui n’est pas ITAR-free serait géopolitiquement risqué et politiquement incompréhensible.

Nous rappelons par ailleurs qu’il faut distinguer au sein du futur LRU les technologies critiques qui devront être souveraines (la conduite de tir et la munition) et les technologies non critiques qui pourront être étrangères (le châssis et le panier de roquettes). Si pour les raisons précédemment évoquées, un achat sur étagère était favorisé, il importerait alors de conserver une pleine souveraineté d’usage sur l’utilisation de cet armement. Une production de la solution étrangère sous licence sur le sol français devrait à tout prix être privilégiée, à l’instar du choix effectué par la Pologne à la suite de l’achat de lance-roquettes sud-coréens. Les roquettes utilisées seraient souveraines et issues du partenariat d’innovation mentionné plus tôt. La conduite de tir utilisée impliquerait nécessairement ATLAS et résulterait également des trois solutions souveraines précédemment mentionnées.

Dans le dilemme existant entre achat sur étagère et développement d’une solution souveraine, le facteur budgétaire demeure un élément discriminant, alors que la France est engagée dans un indispensable, mais coûteux effort de réarmement qui imposera aux finances publiques du pays des renoncements difficiles. Nous regrettons de n’avoir pas réussi à obtenir une estimation précise du coût des systèmes développés par les deux consortiums ainsi que celui des principales solutions étrangères au cours de leurs travaux. Nous appelons donc à n’exclure aucune option en gardant à l’esprit les besoins opérationnels urgents de nos forces et la maîtrise de nos finances publiques.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur. Nous appelons également à densifier la capacité MTO au sein des armées françaises, différentes initiatives étant en cours en ce sens. Nous rappelons que les RETEX Ukraine ou Moyen-Orient rappellent chaque jour le caractère « consommable » des MTO ou encore des drones OWA. Il convient donc de rechercher un ratio coût/technologie admissible au vu de la masse nécessaire de MTO. En outre, ces MTO se caractérisent par l’obsolescence rapide des technologies utilisées. Autant que le stock, la capacité industrielle à concevoir de nouveaux systèmes et à alimenter le flux sera essentielle pour répondre aux besoins opérationnels des forces.

La plupart des drones aujourd’hui utilisés sur le champ de bataille ukrainien n’existaient pas encore en 2022. À tout le moins, les applications logicielles ont été modifiées. Nous n’appelons donc pas à stocker un nombre considérable de drones qui, dans six mois, dans un an, dans deux ans, seront obsolescents. En revanche, il faut que les usines puissent produire, quitte à utiliser des usines civiles dont on aurait anticipé la conversion, pour pouvoir produire en masse.

Nous en venons à présent à un autre point essentiel de ce rapport : la remontée en puissance des stocks de munitions d’artillerie. Après l’atteinte d’un point bas en raison des cessions aux forces armées ukrainiennes, nos stocks sont remontés très significativement en puissance. Cette remontée doit être prioritaire, car la carence en munitions ne permet plus d’exploiter au mieux ni d’approfondir la maîtrise des savoir-faire des artilleurs. Aujourd’hui, le nombre de munitions distribuées annuellement aux unités, en incluant les munitions des actions de formation de l’école d’artillerie, est significativement inférieur au besoin minimal. En ce qui concerne les LRU, l’armée de Terre ne disposant plus de roquettes d’entraînement à portée réduite, les artilleurs du 1er régiment d’artillerie effectuent une campagne de tir par an en France sur l’île du Levant avec des munitions de guerre, plus coûteuses que les munitions d’entraînement.

De plus, à la différence des MTO dotés de stocks importants, ou à la différence des munitions complexes marquées par une date de péremption assez limitée, les munitions d’artillerie classique peuvent être conservées très longtemps.

M. Matthieu Bloch, rapporteur. Assurer la production et la disponibilité des munitions d’artillerie représente un enjeu de premier ordre, qui nécessite une capacité de production de masse, que les besoins souverains seuls ne peuvent entretenir. En haute intensité, la consommation connaît des pics et nécessite donc des stocks accrus d’obus, tout en étant en mesure de compter sur une industrie capable de les recompléter en quelques mois. Aujourd’hui, la durée moyenne de recomplètement des stocks d’obus en Europe reste proche de deux ans.

Il est primordial que les industriels français augmentent de manière rapide et significative leurs capacités de production des obus, des charges propulsives modulaires ainsi que des fusées au-delà des augmentations de cadences déjà consenties. L’objectif de KNDS est de passer à 60 000 obus par an en 2025, puis à 100 000 obus par an d’ici 2027. Nous rappelons qu’une production de 60 000 obus annuels représente actuellement la quantité d’obus consommés par les FAU en quelques jours sur le front. Nous rappelons également que l’industriel allemand Rheinmetall s’est engagé à produire sur l’ensemble de ses sites européens jusqu’à 700 000 obus d’artillerie par an en 2025, contre environ 500 000 en 2024 et 70 000 avant le déclenchement du conflit ukrainien. Les besoins de consommation annuelle de l’armée française en temps de paix ne couvriront qu’une petite part d’une capacité de production annuelle de KNDS à 100 000 obus par an. Nous appelons donc KNDS à prendre son risque et renforcer sa stratégie export ainsi que la compétitivité-prix de ses obus, afin d’élargir la taille de son marché.

Les forces armées ukrainiennes expriment des besoins très significatifs à son égard et souhaiteront probablement constituer des stocks stratégiques très importants, dans l’hypothèse de survenue d’un cessez-le-feu à moyenne échéance. En juin 2024, une première lettre d’intention a été signée entre KNDS et KZVV, l’entreprise ukrainienne fabriquant les canons Bohdana ainsi que des munitions d’artillerie de 155, concernant la co-production en Ukraine d’obus de 155 millimètres. D’après les informations relevées en Ukraine, et malgré la volonté exprimée au niveau politique par chacune des parties, la mise en œuvre à date de ce mémorandum n’a pas débuté. Les discussions entre industriels achoppent en effet sur le prix des licences exigé par KNDS pour l’établissement d’une joint-venture en Ukraine. Nous le déplorons.

Par ailleurs, concernant la nature des munitions d’artillerie françaises stockées pour les besoins opérationnels des armées françaises, nous appelons à la recherche d’une répartition optimale dans la nature des munitions d’artillerie détenues par les armées françaises. Une part significativement prépondérante d’obus classiques de saturation devrait ainsi être complétée par une part non négligeable de munitions à atténuation de dispersion, ainsi qu’une petite part de munitions de précision métrique et de munitions anti-char, le reliquat pouvant se répartir entre effets d’éclairement, d’aveuglement et de semonce. Ces éléments corroborent par ailleurs les besoins aujourd’hui exprimés sur le terrain par les FAU. Indispensable au bon fonctionnement de la chaîne artillerie dans son ensemble, le segment des systèmes de détection et d’acquisition doit également gagner en épaisseur.

Par ailleurs, nous alertons dans le rapport sur la nécessaire épaisseur logistique de la chaîne d’artillerie. Une artillerie « bonne de guerre » devra compter sur une flotte accrue de camions logistiques afin de réapprovisionner rapidement les unités en pièces d’artillerie soumises à une usure accélérée en haute intensité. Il convient donc de réacquérir rapidement les métriques correspondantes.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur. Enfin, une artillerie « bonne de guerre » pourrait éventuellement s’enrichir d’armes à sous-munitions à l’issue d’une étude approfondie sur la dangerosité de ces nouvelles générations d’armes. Ces armes qui étaient notamment tirées par les lance-roquettes multiples MLRS acquis par la France ont été interdites à la suite de la signature de la convention d’Oslo interdisant les armes à sous-munitions. S’ouvrant en l’air, elles dispersaient de multiples sous-munitions ou bombes sur une large zone sans distinguer entre les cibles. Aujourd’hui, elles sont très largement utilisées en Ukraine, puisque ni l’Ukraine ni la Russie n’étaient signataires de ladite convention, au même titre que certains pays fournisseurs, notamment les États-Unis.

Ces armes sont utilisées dans un objectif d’interdiction et de saturation de zone par les FAU : d’après les éléments qui me sont parvenus en Ukraine, il suffirait de tirer huit à dix armes à sous-munitions pour sécuriser un secteur d’un demi-hectare. Ces armes sont ainsi très efficaces pour neutraliser l’infanterie adverse et détruire les véhicules ennemis, y compris les véhicules avec blindage léger. Les interlocuteurs ukrainiens nous ont confié que « la ligne de front aurait peut-être eu une autre configuration si nous avions eu plus tôt des armes à sous-munitions. » Interrogés au sujet de la part des sous-munitions tirées qui n’explosaient pas immédiatement après le tir, les interlocuteurs ukrainiens ont répondu qu’environ 2 % des sous-munitions étaient concernées, un chiffre concordant avec le taux d’échec moyen évoqué par le Pentagone au moment de la cession des armes à sous-munitions à l’Ukraine.

Directement confrontés à la menace russe, la Pologne et les trois Pays baltes ont récemment choisi de se retirer de la Convention d’Oslo afin de pouvoir disposer d’un arsenal conventionnel le plus large possible en cas d’incursion russe sur leur territoire.

À l’aune de ces éléments, nous estimons qu’il ne faut pas s’interdire d’ouvrir une réflexion sur la réutilisation possible par les armées françaises d’armes à sous-munitions. Nous demandons donc la réalisation d’une étude technique documentant l’efficacité militaire et la dangerosité pour les populations civiles des nouvelles générations d’armes à sous‑munitions, avec notamment une étude approfondie du taux de sous-munitions qui n’explosent pas et qui constituent la principale dangerosité. À l’issue de cette étude et selon ses résultats, une réflexion éthique pourra être ouverte sur l’opportunité d’un éventuel retrait de la France de la convention d’Oslo. Pour éviter toute ambiguïté, je précise que j’évoque ici la convention d’Oslo et non la convention d’Ottawa, laquelle concerne les mines antipersonnel.

Enfin, le nouveau contexte stratégique plaide en faveur de l’acquisition de capacités de frappes terrestres conventionnelles dans la grande profondeur, dont la France ne dispose pas aujourd’hui. Nous recommandons que les armées se dotent de cette capacité dans les meilleurs délais. Elle serait distincte de la capacité de frappe tactique dans la longue portée terrestre, premier incrément du FLP-T. La capacité de frappe conventionnelle sol-sol dans la grande profondeur opérative compléterait utilement les capacités air-sol et mer-sol existantes.

Une diversification des vecteurs de frappe, aujourd’hui aériens et navals, et limités à des missiles de croisière, augmenterait les options à disposition du décideur politique. Elle lui donnerait un vecteur offensif supplémentaire dans la gestion d’une éventuelle escalade. Par ailleurs, un éventuel engagement de l’ensemble des moyens interarmées de frappe dans la grande profondeur permettrait de combiner les trajectoires et de saturer ponctuellement dans l’espace et dans le temps les défenses de l’adversaire, en lui imposant des dilemmes. Dans un contexte où les futurs conflits reposeront sur l’usure et des capacités d’interdiction de zone efficaces, les armées disposeraient alors d’outils leur permettant tout à la fois de saturer les défenses ennemies et de fracturer les points névralgiques.

Enfin, les vecteurs de frappe dans la grande profondeur aujourd’hui déployés par la Marine nationale et l’armée de l’Air et de l’espace sont en partie contraints par les moyens de défense et de déni d’accès. Un système terrestre pourrait offrir une souplesse d’emploi plus grande afin de ne pas limiter l’usage de cette capacité aux procédures de ciblages opératives, voire stratégiques, mais de l’ouvrir de manière réactive à des ciblages d’opportunité. Nos alliés (États-Unis, Royaume-Uni, Corée du Sud) comme nos compétiteurs stratégiques se dotent ou se sont déjà dotés de ce type de capacités.

L’absence d’une telle capacité dans l’arsenal militaire français fait naître un risque de contournement par le bas de la dissuasion nucléaire. Entre le bas du seuil de la dissuasion qui concerne nos intérêts vitaux et la capacité maximum d’épaulement par les forces conventionnelles, il existe en effet un « vide dissuasif » que ce type de capacités sol-sol à longue portée permettrait de combler.

L’initiative « European Long Strike Approach » (ELSA) lancée par la France répond pleinement à cette faille capacitaire européenne. Une lettre d’intention relative à ELSA a été signée le 11 juillet 2024 par la France, l’Allemagne, la Pologne et l’Italie lors du sommet de Washington. L’initiative offre un cadre de coopération intergouvernementale innovant visant à aider la BITDE à concevoir, développer et produire ses propres capacités de frappe dans la profondeur, dans l’ensemble des milieux. L’intérêt de ce projet réside dans la coalition de volontaires et d’États souverains, sans s’égarer dans certains méandres que l’on peut rencontrer dans des coopérations d’une nature plus bureaucratique.

Les technologies balistiques et de croisière présentent toutes deux des avantages comparatifs certains, qui nous conduisent à souhaiter idéalement un développement des deux technologies pour la future frappe sol-sol de précision dans la profondeur. Les objectifs de tir sont donc différents selon la technologie utilisée : le tir balistique vise prioritairement un tir de masse sur une cible fixe tandis que le tir d’un missile de croisière obéit davantage à une recherche de précision voire de tir « chirurgical » sur des cibles fixes ou mobiles.

Les auditions ainsi que le déplacement effectué en Ukraine suggèrent toutefois que le taux d’interception par les défenses anti-aériennes des missiles balistiques terrestres reste significativement inférieur à celui des missiles de croisière. En conséquence, si une seule technologie devait être retenue en raison du contexte budgétaire contraint, nous estimons que l’opportunité de développer la technologie balistique terrestre est supérieure à celle de développer la technologie de croisière terrestre. J’ajoute que grâce à la dissuasion nucléaire et grâce à ce qui a été développé en matière de frappes balistiques, des opérateurs – notamment ArianeGroup – peuvent aujourd’hui rapidement maîtriser ces capacités. Ce choix devrait par ailleurs être contrebalancé par une augmentation du nombre de missiles de croisière détenus par l’armée de l’Air et de l’espace et la Marine, dans un objectif de complémentarité des effets militaires recherchés.

Voici résumées l’ensemble de nos principales propositions et constats. Tout tient en quelques mots : renforcer l’effort déjà engagé, ne pas s’interdire de réfléchir à une augmentation du format de notre artillerie ni de disposer de nouvelles capacités. Je pense ici aux missiles balistiques sol-sol dans la profondeur.

Avant de vous céder la parole, nous aimerions adresser un certain nombre de remerciements. Je pense d’abord à Fabien Lainé, suppléant de Geneviève Darrieussecq. Je tiens également à rendre un hommage très particulier à notre administratrice de l’Assemblée nationale, Claire Durand, pour sa capacité de travail, son talent et son intelligence. Je souligne également qu’elle a fait le choix courageux de m’accompagner en Ukraine, dans une zone de guerre.

Je veux également remercier l’ensemble des personnes que nous avons auditionnées à l’Assemblée nationale, mais aussi les unités qui nous ont accueillis : la 19e brigade d’artillerie, le 68e régiment d’artillerie, le CAPR à Suippes pour l’exercice Diodore et bien sûr le 1er régiment d’artillerie de Bourogne en Territoire de Belfort, unique régiment d’artillerie à accueillir des LRU et des radars Cobra.

Je souhaite également remercier les personnels de l’ambassade de France en Pologne pour l’accueil de notre délégation et l’organisation d’échanges de grande qualité avec les militaires et industriels polonais. Enfin, j’adresse un mot plus particulier pour les personnels de l’ambassade de France en Ukraine, où nous avons eu la chance de nous rendre il y a quelques semaines. À travers eux, je tiens à rendre hommage à nos attachés de défense, nos attachés d’armement, nos officiers adjoints ou sous-officiers détachés, qui sont exceptionnels dans ces deux pays.

En conclusion, je crois que cette mission prouve l’utilité des missions flash capacitaires. Notre bureau a décidé de lancer une mission relative à l’arme du génie ainsi qu’une mission relative à la guerre électronique. Je me réjouis que de futurs rapporteurs nous relaient sur d’autres sujets capacitaires. En ce jour anniversaire de Camerone et de travail sur l’artillerie, nous pouvons tous dire à la fois « Vive la légion ! » et « Par la Sainte-Barbe, vive la bombarde ! »

M. le président Jean-Michel Jacques. Je cède à présent la parole aux orateurs de groupe.

Mme Caroline Colombier (RN). Je tiens tout d’abord à saluer la grande qualité de votre rapport. Le Rassemblement National avait demandé qu’une mission soit conduite sur le sujet de la frappe dans la profondeur, au regard de son importance pour notre défense. En effet, les RETEX des différentes phases de l’exercice Orion ont montré que le segment artillerie était en souffrance.

La guerre en Ukraine a démontré combien l’arme savante reste au cœur de la guerre du XXIe siècle pour contourner les situations figées. Aussi, il est temps d’agir et parmi les nombreuses préconisations de votre rapport humain, figure celle de la profondeur terrestre. Dans ce domaine, des projets souverains pour développer des capacités de frappe allant jusqu’à 500 kilomètres sont prévus par la LPM pour remplacer les LRU, mais ils sont encore en phase de développement et leur concrétisation prendra du temps. En attendant, notre armée de terre reste dépourvue de capacités de frappes dans la profondeur, ce qui pourrait compromettre notre capacité à mener des opérations de haute intensité.

Quelles sont vos recommandations pour combler ce déficit capacitaire en attendant la mise en service de nouveaux systèmes ? Par ailleurs, comment s’assurer que les projets en cours respecteront les délais et les budgets prévus afin d’éviter tout retard préjudiciable à notre capacité opérationnelle ?

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur. À l’occasion du vote de la LPM, nous avons été plusieurs à insister en faveur d’une solution « préférentiellement souveraine ». En effet, avant même de faire fonctionner notre industrie, notre première mission consiste d’abord à protéger nos soldats et ceux qui sont engagés. Lors de la RGPP, une erreur historique a été commise, laquelle a consisté à considérer que la frappe dans la profondeur n’était pas capitale. Nous en souffrons aujourd’hui.

À l’heure actuelle, nous sommes contraints de nous fier à la bonne parole des différents consortiums engagés dans le partenariat d’innovation, s’agissant des délais. C’est la raison pour laquelle nous avons examiné toutes les solutions alternatives, y compris l’achat sur étagère. Nous opérons ainsi une distinction entre la souveraineté en matière d’acquisition, la souveraineté d’usage et la souveraineté en matière de « réutilisables ». Dans un LRU, le châssis et les paniers ne constituent pas des technologies critiques. En revanche, les roquettes doivent être produites sur le territoire national et nous devons pouvoir les utiliser totalement librement s’il nous faut nous réapprovisionner. Dans ces conditions, le sujet reste ouvert. J’ajoute que nous avons éprouvé de grandes difficultés à obtenir des informations précises sur le coût de ces matériels. La conduite de tir est également critique et en l’espèce, elle sera nécessairement connectée à ATLAS ; elle sera donc française. Je préfère disposer à terme de 36 LRU et de deux régiments avec 800 ou 900 roquettes qu’accuser trois ans de retard et 200 roquettes qui coûteront bien plus cher. Par ailleurs, je soulève un point d’attention : une solution dite « intérimaire » peut facilement devenir définitive, au détriment à la fois de la qualité et de la souveraineté.

M. Matthieu Bloch, rapporteur. À l’aune de ce RETEX du conflit ukrainien, nous voyons bien à quel point l’artillerie est aujourd’hui absolument essentielle en l’absence de supériorité aérienne. Sur le théâtre ukrainien, 70 % des destructions sont ainsi dues à des faits d’artillerie.

Nous partageons totalement vos craintes sur le risque de rupture capacitaire à l’horizon 2027, concernant les vecteurs de frappe dans la profondeur de nos armées. Je tiens cependant à rendre hommage à l’ingéniosité de nos régiments et de nos armées, dont l’inventivité permet de combler des trous capacitaires. Je pense notamment au 1er régiment d’artillerie, qui trouve des solutions lui permettant de s’entraîner autrement, dans d’autres conditions, avec le plus de fiabilité possible.

Ensuite, il nous faut bien faire confiance aux engagements des consortiums de la BITD. La solution Turgis & Gaillard, découverte lors de nos auditions, constituerait une bonne surprise si elle parvenait effectivement à produire un démonstrateur dès cette année, ce qui n’empêcherait pas de travailler avec les deux autres consortiums qui fourniraient les projectiles.

Mme Natalia Pouzyreff (EPR). Au nom du groupe EPR, je salue votre travail approfondi, qui s’inscrit pleinement dans les ambitions de la France de devenir une nation-cadre au niveau de corps d’armée.

À travers ce rapport, vous mettez en lumière les défis auxquels fait face aujourd’hui notre artillerie, une arme que l’on croyait en retrait, mais que la guerre en Ukraine a replacée au cœur du champ de bataille. À cet égard, nous pouvons être fiers de la précision et la survivabilité de nos canons Caesar, qui ont été salués par les forces ukrainiennes.

La guerre en Ukraine a démontré la complémentarité de l’artillerie et des drones sur le champ de bataille. Mais aujourd’hui, nous observons un basculement, où côté russe, 70 % des destructions proviendraient de l’emploi croissant des drones par les forces ukrainiennes. Ma première question concerne donc la dronisation du champ de bataille, y compris les MTO. Selon vous, notre outil industriel est-il à même de concevoir rapidement de nouveaux systèmes et d’alimenter le flux, compte tenu de l’évolution rapide des technologies utilisées ?

Ensuite, s’agissant du LRU, quelle coopération entre industriels français et étrangers pourrait-on imaginer tout en préservant la souveraineté sur la roquette ? Je pense en particulier à la Pologne.

En outre, votre rapport met en exergue le problème du manque d’interchangeabilité des munitions et des canons de fabrication différents. Nous pouvons ainsi regretter qu’un obus de 155 millimètres ne soit pas calibré de la même manière selon le pays. Aussi, je souscris à votre recommandation de réaliser l’objectif de standardisation effective des charges modulaires.

Enfin, je regrette comme vous que l’accord de joint-venture entre KNDS et ses partenaires ukrainiens n’ait pas abouti, car les Ukrainiens disposent de la capacité industrielle et témoignent de grands besoins.

M. Matthieu Bloch, rapporteur. Le canon Caesar est effectivement plébiscité sur le théâtre ukrainien. Ensuite, le Retex ukrainien démontre également l’importance des drones aujourd’hui sur le champ de bataille, et notamment des très petits drones de moins de 1 000 euros, qui peuvent être envoyés en essaims. Nous pouvons faire confiance à nos entreprises françaises et à leur capacité d’innovation pour fabriquer ces petits drones. Je souhaite également que la simplification que nous souhaitons apporter à notre système administratif permette à terme d’acheter ces petits matériels sans passer par le process DGA.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur. S’agissant de la dronisation du champ de bataille, la situation actuelle est celle d’un blocage tactique en Ukraine, avec une guerre de position autour de lignes de front. Dans ce cadre, le drone sans mobilité peut jouer un rôle encore plus important que dans une guerre de mouvement.

En termes d’effecteurs, les drones jouent un rôle capital dans la transparence du champ de bataille. Le petit drone permet essentiellement la frappe sur du fantassin isolé, un petit groupe de combat ou du blindé léger. Il ne permet pas en revanche une interdiction de zone ou de traiter des cibles forcément plus importantes. Il faut donc coupler l’usage de l’artillerie et celui des drones.

Concernant notre capacité industrielle à produire, nous nous plaçons au début d’un cheminement, qu’il s’agisse des programmes Colibri et Larinae de l’Agence de l’innovation de défense (AID) ou des produits de l’entreprise Delair. L’enjeu concerne aujourd’hui le passage à l’échelle et la planification de la montée en puissance, à travers le basculement d’une partie de l’industrie civile vers la production de masse.

Enfin, le projet de joint-venture témoigne d’une probable reconfiguration du marché européen de l’armement, en particulier du marché de l’armement terrestre. L’Ukraine y jouera un rôle important et il faut souligner que Rheinmetall a choisi d’aller massivement en Ukraine, y compris en y envoyant du personnel.

M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP). Nous ne pouvons évidemment pas donner notre approbation à ce rapport, compte tenu de ses préconisations concernant la convention d’Oslo. Ce serait une faute que d’accréditer l’idée d’une logique d’escalade, simplement parce que certains travaillent à saper l’édifice du droit international.

Je voudrais vous interroger sur la production d’obus. En France, la production des corps d’obus ne s’effectue que sur un seul site à Tarbes, qui a été repris par l’entreprise Europlasma, laquelle n’a pas procédé depuis trois ans aux investissements qu’elle avait promis. La même entreprise a repris Valdunes en prétendant orienter la production vers l’armement et prétend aujourd’hui le faire aux Fonderies de Bretagne. Compte tenu de l’absence d’investissements depuis trois ans, quelles sont les garanties concernant l’augmentation de production ? Avez-vous pu vous entretenir avec Europlasma sur ces sujets ?

Comment pouvons-nous imaginer dans les prochaines années que nous serons compétitifs et capables de produire en quantité suffisante, soit pour le marché intérieur, soit pour le marché global, quand dans le même temps les Allemands produisent déjà 300 000 pièces par an et en prévoient 700 000 annuellement, à l’horizon 2027 ? Il me semble exister là un décalage, sans parler du modèle économique d’Europlasma et d’Alpha Blue Ocean, extrêmement suspect.

M. Matthieu Bloch, rapporteur. Il ne s’agit pas pour nous de préconiser le retrait de la convention d’Oslo, mais d’ouvrir la voie à une étude relative à dangerosité des nouvelles générations d’armes à sous-munitions, pour vérifier si technologiquement, elles entraînent les mêmes conséquences sur les populations civiles que par le passé.

Nous n’avons pas auditionné Europlasma. KNDS assure pouvoir augmenter sa production d’obus jusqu’à 100 000 obus par an. La situation est telle aujourd’hui que nous pouvons faire confiance à nos industriels dans leur capacité à produire davantage. Dans ma circonscription, une entreprise fabriquant des corps d’obus pour Thales est en mesure de passer d’une production de 30 000 pièces à 100 000 pièces par an, s’il le faut. En conséquence, la commande publique sera importante et nos industriels attendent des signaux politiques pour pouvoir augmenter la cadence.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur. Je vous invite à lire notre rapport dans le détail : nous n’avons pas demandé à sortir de la convention d’Oslo, mais simplement qu’il soit évalué si les conditions techniques qui avaient justifié notre position sont toujours d’actualité. Compte tenu de l’efficacité militaire des armes à sous-munitions dans les conflits à haute intensité, cette question mérite d’être examinée.

J’établis une véritable distinction de bonne foi entre les effets éventuels sur les civils et les effets sur les militaires, sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, qu’un militaire soit tué par un obus de 155 millimètres, par une grenade ou par une arme à sous-munitions, la tragédie est hélas la même. Mais quel est l’effet postérieur sur les civils ? Telle est la vraie question. Aujourd’hui, il semblerait que les taux de non-explosion soient extrêmement faibles. On peut se poser la question car ces armes contribuent de manière essentielle au façonnage du champ de bataille surtout dans le cadre d’un conflit de haute intensité où la masse serait vitale. Par ailleurs, en l’absence de masse ou de poitrines suffisantes, le renforcement des feux peut compenser en partie ces lacunes.

Ensuite, l’augmentation des cadences de production d’artillerie est évidente : nous sommes passés d’une production annuelle de 30 000 obus à une production de 100 000 obus, et à une production de 500 000 charges propulsives. Naturellement, il faut faire plus, il faut faire mieux ; mais cette question pose en premier lieu la question de notre stratégie industrielle. Rheinmetall a une ambition fondamentalement industrielle, dont je ne sais pas si elle est géopolitique. Il faut réfléchir à cette ambition et aux enjeux en matière de masse et de technologies. Parfois, il est plus intéressant de produire un obus moyen à 3 000 euros par unité qu’un obus de haute technologie à 8 000 ou 9 000 euros, alors que le premier réalise 80 % des effets du second. Il ne faut pas s’interdire de disposer de toute la gamme, y compris dans le mix de production. Mais il s’agit là d’un débat de stratégie industrielle, sur les gammes de munitions que nous produisons.

Mme Isabelle Santiago (SOC). Je vous remercie pour la qualité et la clarté de votre rapport, qui confirme un constat que j’avais déjà largement porté lors de la présentation de mon rapport sur le budget de l’armée de Terre.

Le modèle d’artillerie est aujourd’hui insuffisant face aux défis de la haute intensité et votre rapport met en lumière la perte prochaine des LRU sans solution de remplacement immédiate, le besoin vital de frapper dans la profondeur, l’intégration trop lente des drones et des MTO. Pour autant, nous restons vigilants quant à la proposition d’une étude concernant les armes à sous-munitions dans le cadre de la convention.

Ma question porte sur la reconstitution rapide d’une capacité européenne des feux terrestres. Percevez-vous des avancées dans ce domaine et celui des MTO, dans le cadre de l’Europe de la défense ?

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur. Ayant déjà répondu concernant les drones, je me concentrerai sur la frappe balistique dans la profondeur. L’intérêt du projet ELSA réside dans la coalition de volontaires et d’États souverains. Treize segments ont ainsi été définis, sur la logique du best athlete et, dans la balistique, la France jouera ainsi un rôle majeur. Aujourd’hui, les planètes s’alignent, dans une volonté d’efficacité partagée. Je pense que cette démarche peut fonctionner, à la fois dans l’intérêt français et dans l’intérêt européen.

M. Matthieu Bloch, rapporteur. Je rappelle que notre pays a la chance de posséder une BITD exceptionnelle, qui nous permet d’émarger parmi les principales forces exportatrices d’armes dans le monde. Ce tissu industriel nous permettra de monter en puissance, à condition que la commande publique permettre d’impulser le mouvement, pour monter en volume assez rapidement.

Mme Catherine Hervieu (EcoS). Nous comprenons bien les enjeux majeurs en matière de reconstitution progressive des stocks, notamment pour les obus et les munitions. Si l’objectif consiste à se préparer à l’éventualité d’un conflit armé, une montée en puissance est nécessaire pour le déploiement d’une brigade « bonne de guerre » et le développement de capacités résilientes de nos armées dans la durée. De plus, nous souhaitons évidemment continuer notre soutien à l’Ukraine. La question de la létalité se pose évidemment, notamment pour les frappes en profondeur.

Comment pouvons-nous répondre aux besoins de nos armées et développer une réponse industrielle adaptée dans la durée, compte tenu des nouvelles reconfigurations d’organisation européennes et françaises ? D’autre part, étant donné l’usage accru de l’artillerie dans les zones urbaines et à proximité de populations civiles, les forces armées doivent trouver un équilibre entre puissance de feu et minimisation des pertes civiles. Cela inclut l’utilisation de munitions plus ciblées et la coordination avec des drones ou d’autres technologies pour assurer des frappes plus sûres.

En outre, les armes à sous-munitions constituent un autre sujet sensible. Les civils ont constitué la majorité des victimes des armes à sous-munitions en 2023. Les attaques ont également touché des infrastructures civiles telles que les écoles et les hôpitaux. La dangerosité de ces nouvelles générations d’armes est connue, mais que souhaiteriez-vous apporter avec la nouvelle étude que vous avez évoquée ? Ce sujet mérite un vrai débat parlementaire, que nous avons entamé aujourd’hui.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur. Je précise que la plupart des victimes civiles en Ukraine ne l’ont pas été du feu d’armes à sous-munitions, mais de missiles de croisière ou de drones qui n’emportaient qu’une seule munition de type explosif. Par ailleurs, l’arme à sous-munitions n’a pas vocation à être un outil de combat en zone urbaine, mais un outil d’interdiction de zone en mobilité.

Ensuite, nous partageons tous votre remarque : plus l’on se rapproche de zones civiles, plus la précision du ciblage est essentielle, afin d’éviter les victimes civiles. À ce titre, nous pouvons être très fiers des obus à précision métrique Caesar qui réduisent normalement le risque de dommages collatéraux, au même titre que les nouvelles armes. Repensons à la deuxième guerre mondiale où, pour détruire un aiguillage ou une usine, des quartiers entiers pouvaient parfois être rasés. Certaines de nos villes en France s’en souviennent.

Il est important de questionner les aspects techniques, puis éventuellement de poursuivre la réflexion, laquelle impliquera alors d’évoquer les incontournables questions éthiques. Encore une fois, il s’agit surtout de ne pas s’interdire une réflexion.

Mme Geneviève Darrieussecq (Dem). Je vous remercie pour votre rapport, particulièrement instructif. Je souhaite également évoquer la stratégie politique. Vous avez rappelé que les inflexions de la RGPP au cours des années 2007-2012 ont détruit des capacités d’artillerie et nous placent aujourd’hui dans la difficulté.

La LPM votée en 2023 est-elle suffisante ou doit-elle être revue, pour tenir compte des besoins en matière d’artillerie évoqués dans votre rapport ? Si une telle révision doit être effectuée, peut-elle intervenir dans le cadre d’une stabilité budgétaire ou implique-t-elle une augmentation ?

M. Matthieu Bloch, rapporteur. Vous avez raison de mentionner les problèmes induits par la RGPP. Heureusement, nous avions malgré tout conservé dans nos armées des capacités, même à l’état échantillonnaire, notamment en matière d’artillerie, qui dispose dans notre pays d’une longue tradition prestigieuse. Grâce à ce savoir-faire et notre BITD, la France conserve sa capacité à reconstruire cette artillerie.

Ensuite, nous ne pouvons que souhaiter une révision de la LPM à l’aune des nouveaux enjeux stratégiques. L’artillerie doit occuper une part plus importante dans nos futures LPM ; il sera nécessaire de fournir l’effort budgétaire nécessaire pour permettre à nos armées de gagner en volume.

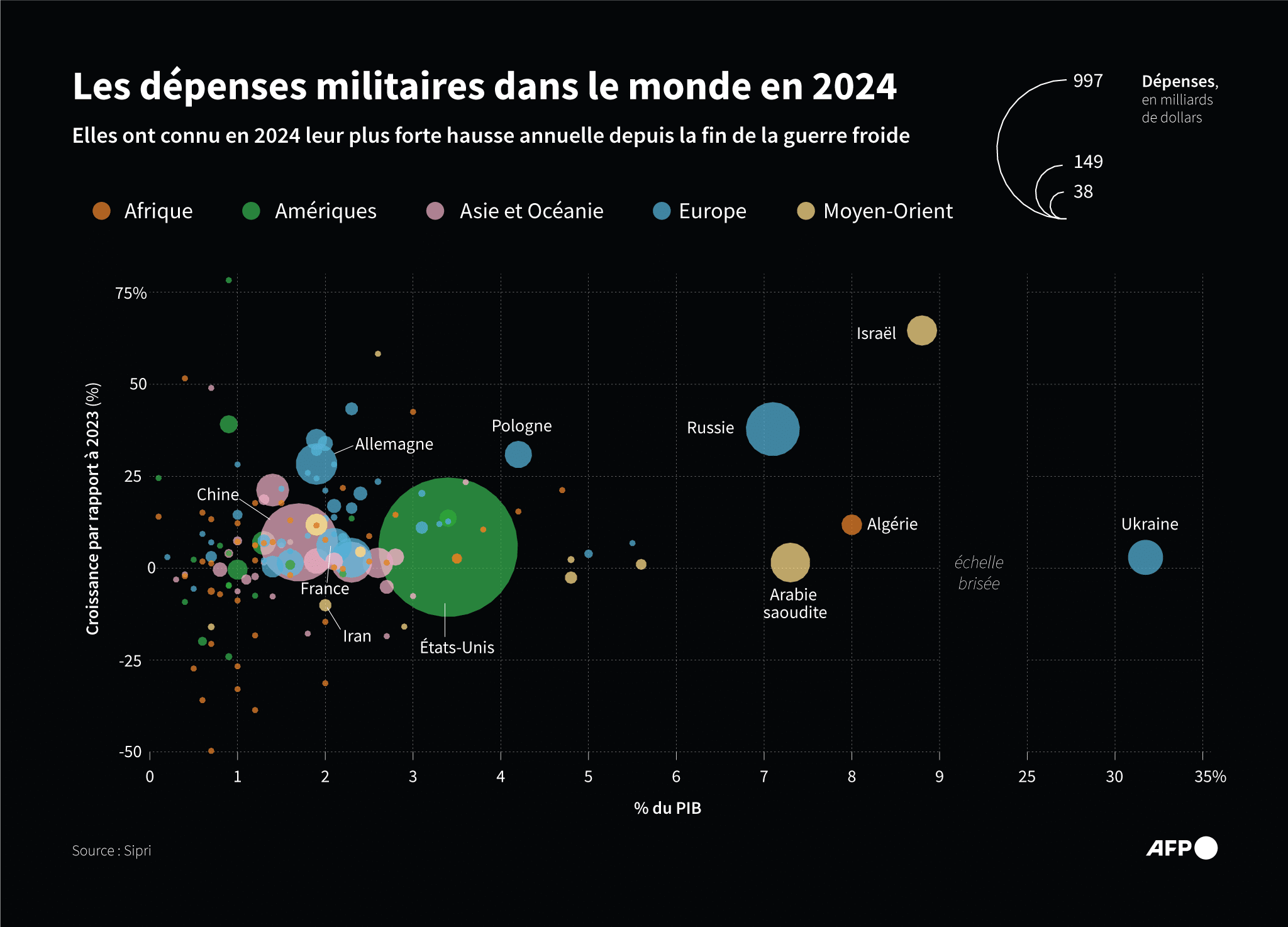

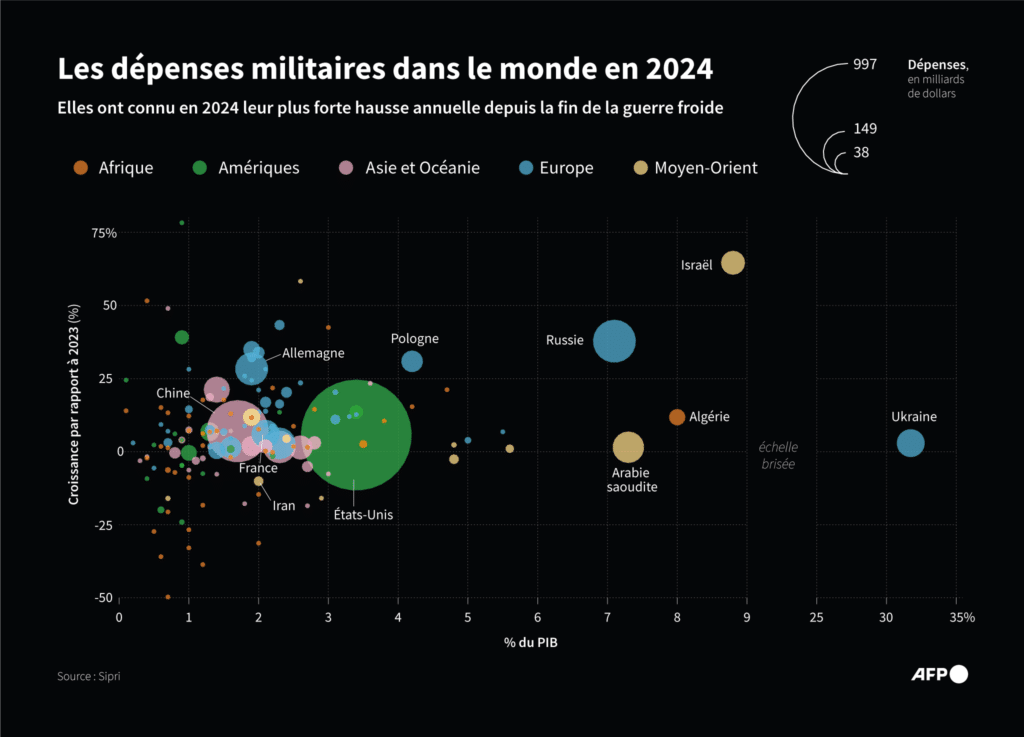

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur. Les dépenses de défense sont semblables à celles d’assurance : elles nous paraissent toujours coûter trop cher tant que des sinistres ne sont pas à déplorer. Aujourd’hui, les ambitions de la LPM sont tout à fait respectables et je me rappelle avoir précisé à l’époque de son vote qu’il s’agissait là du minimum minimorum. Aujourd’hui, la situation a changé : nous sommes confrontés non seulement au néo-impérialisme russe, mais aussi à des incertitudes quant à notre allié américain, qui pratique une forme de techno-césarisme et poursuit sa bascule vers l’Asie, inscrite dans le long terme.

Il convient donc de faire plus, en nous accordant sur une priorité absolue : renforcer la cohérence, car il ne sert à rien de disposer de canons sans les camions permettant de les approvisionner ou de disposer de chars sans les engins de dépannage ou les moyens de franchissement. Ensuite, il sera évidemment nécessaire de s’interroger sur le format, qui devra obligatoirement augmenter.

Récemment, le ministre Lecornu a ainsi indiqué que notre armée pourrait atteindre un « poids de forme » convenable autour de 90 milliards d’euros par an – contre 50 milliards d’euros aujourd’hui –, soit le montant que j’avais estimé en 2022 lors de ma mission sur la haute intensité, avant le conflit ukrainien.

Cela implique de faire preuve de courage politique, mais aussi de remettre en cause certains modes de fonctionnement du pays. Je crois que le temps est venu du « quoi qu’il en coûte » de la défense. En 1935, Paul Reynaud disait « Entre le chaos et nous, il n’y a que la force de nos volontés. » À l’époque, l’Assemblée nationale n’a pas choisi la volonté et nous avons subi le chaos. En conséquence, soyons capables de prendre toutes les décisions qui s’imposent. Il nous manque au moins un régiment d’artillerie dans la profondeur, au moins un ou deux régiments d’artillerie sol-sol ainsi qu’un régiment d’artillerie sol-air. Il faudra le faire, et le plus vite sera mieux.

M. le président Jean-Michel Jacques. Il convient également de mentionner le cyber et l’espace, que nous aurons l’occasion d’évoquer lors de prochains débats. Quoi qu’il en soit, nous sentons bien que les différents groupes politiques présents à la commission de la défense sont favorables à une augmentation du budget de la défense.

Nous passons maintenant à une séquence de trois questions complémentaires.

Mme Stéphanie Galzy (RN). Depuis le retour de la guerre de haute intensité sur le sol européen, l’artillerie a retrouvé une place centrale dans les doctrines militaires. Les drones et les munitions téléopérés bouleversent en profondeur les modes d’action. Ces technologies permettent aujourd’hui de frapper plus vite, plus précisément, plus loin, en appui direct ou dans la profondeur. Dans le même temps, notre artillerie reste marquée par des années de sous-investissement. Les enseignements du conflit ukrainien sont sans appel : sans drones, il n’existe plus de coordination efficace entre le renseignement et les feux, et donc plus de supériorité sur le terrain. Vous soulignez dans votre rapport les avancées en cours, mais aussi les retards à combler.

Les retours d’expérience rappellent l’importance des drones consommables pour rendre l’artillerie efficace face à un ennemi paritaire. Comptez-vous encourager une intégration rapide et massive de ces drones dans l’achat de l’artillerie, tout en tenant compte des enjeux de coup de masse et d’obsolescence rapide ?

M. Pascal Jenft (RN). En premier lieu, permettez-moi de vous féliciter pour la qualité de vos travaux. Le secteur de la défense est devenu l’une des priorités de l’État. La maîtrise pleine et entière de nos capacités industrielles, dont l’artillerie, est un enjeu pour notre souveraineté nationale. Certaines entreprises comme Eurenco ont annoncé une relocalisation de leur chaîne de production, mais cela n’est pas encore le cas pour toutes.

Dans votre rapport, vous exprimez vos inquiétudes sur les capacités des industriels européens à relocaliser les chaînes de production, notamment chimiques. Vous êtes même favorables à une relocalisation maximale en approvisionnements. En effet, les délocalisations posent la question d’une éventuelle perte de savoir-faire national et d’une exposition aux risques d’espionnage industriel. Cela est d’autant plus vrai pour les sites de production situés en dehors de l’Union européenne. Une aide de l’État doit-elle être envisagée pour encourager et accélérer les processus de relocalisation de l’ensemble des chaînes de production et d’approvisionnement des industriels de défense ? De plus, ces relocalisations contribueraient à la réindustrialisation de la France.

M. Romain Tonussi (RN). Votre rapport évoque la nécessité de se doter d’une capacité de frappe dans la grande profondeur. Vous soulignez que cette capacité viendrait opportunément compléter des failles dans la frappe mer-sol et air-sol, notamment le trou capacitaire engendré par la cession de dizaines de missiles Scalp à l’Ukraine. Vous corroborez ainsi les propos régulièrement tenus par notre groupe et sa présidente quant aux conséquences de ces cessions. Votre rapport confirme, hélas, nos craintes.

Concernant la capacité de frappe dans la grande profondeur, vous soulignez qu’un système terrestre offrirait souplesse et, selon la masse disponible, permettrait de produire des frappes sur des intérêts vitaux ou sur un champ de bataille. Alors que d’autres pays se dotent de cette capacité, la France est en retard, alors que sa dissuasion nucléaire pourrait être remise en cause par le bas avec cette capacité, ce sujet ne doit-il pas, selon vous, être central dans une hypothétique nouvelle LPM ? Où va votre préférence entre masse et moyens réduits concernant cette capacité ?

M. Matthieu Bloch, rapporteur. À titre personnel, je pense effectivement que l’État doit venir aider les entreprises pour relocaliser et reconstituer nos chaînes de production d’armement. Ceci est absolument essentiel si nous voulons remonter en cadence.

S’agissant des achats, notamment de drones, les procédures administratives demeurent encore trop complexes dans notre pays et nous devons permettre à nos armées de passer le plus rapidement et le plus facilement possible des commandes sur étagère pour des petits drones. Simultanément, il convient de prendre en compte l’évolution technologique permanente dans ce domaine et ne pas acheter de stocks trop importants de drones qui seront obsolètes dans deux ans.

De fait, la course à la technologie est permanente. À titre d’exemple, des radars moins coûteux sont aujourd’hui capables de détecter des objets volant à très basse altitude, y compris des drones, ce qui perturbe les opérations aériennes qui permettaient hier de frapper dans la profondeur. Cette course nécessite donc de simplifier nos procédures administratives, de faire confiance à nos PME/TPE et nos chercheurs, qui sont considérablement innovants en la matière, de même qu’à nos forces armées.

M. Jean-Louis Thiériot, rapporteur. Nous sommes naturellement convaincus que la défense est globale et qu’elle intègre évidemment l’économie et l’industrie. Tout ce que nous pourrons entreprendre pour réindustrialiser sera utile à la défense nationale, ne serait-ce que parce qu’une usine peut être très souvent duale. Le multiplicateur keynésien de la dépense de défense est très élevé et nous avons la chance de disposer de deux organismes clefs pour la réflexion dans ce domaine : le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et la DGA. Au-delà de la réflexion et de la planification, le développement industriel passe par des commandes, de l’investissement et le financement de la BITD.

Pour le reste, je précise que nous ne proposons pas des capacités de frappe dans la profondeur à longue distance pour compenser les cessions de Scalp à l’Ukraine. Le Scalp est un missile de croisière qui parcourt quelques centaines de kilomètres, mais nous parlons dans notre rapport de frappes de niveau opératif, sur une distance de 1 500 à 2 000 kilomètres.

Cependant, la grammaire stratégique comporte à la fois les intérêts vitaux, notre doctrine de la dissuasion (arme de non-emploi ou ultime avertissement) et le conventionnel. Dans le domaine conventionnel, nous devons être en mesure de montrer notre détermination, à travers la frappe au niveau du théâtre. Nous nous situons dans l’épaulement de l’un à l’autre.

M. le président Jean-Michel Jacques. Je vous remercie.