Le marché mondial des drogues, une géo-économie singulière particulièrement dynamique ?

Le marché mondial de la cocaïne Statistica

Par 8 septembre 2024

L’auteur s’exprime à titre personnel. Colonel de la gendarmerie nationale, Florian Manet est essayiste, expert en sûreté globale, chercheur associé à la Chaire « Mers, Maritimités et Maritimisation du monde » de Sciences Po Rennes. Auteur du « Crime en bleu. Essai de Thalassopolitique » publié aux éditions Nuvis (2018), il publie un nouvel ouvrage intitulé « Thalassopolitique du narcotrafic international, la face cachée de la mondialisation » aux éditions EMS avec le soutien financier et scientifique de la Fondation de prospective maritime et portuaire SEFACIL et avec le partenariat opérationnel d’IRENA GROUP et de « Global Initiative Against Transnational Organized Crime » (GI-TOC). Cet ouvrage est préfacé par le général de corps d’armée (Gendarmerie) Jean-Philippe Lecouffe, directeur exécutif adjoint en charge des opérations à EUROPOL, l’agence européenne de police, tandis que Pierre Verluise, docteur en Géopolitique et fondateur du Diploweb.com clôture par la post-face cette réflexion géopolitique thalassocentrée.

Le marché mondial des drogues s’impose par une géo-économie singulière particulièrement dynamique. Exploitant les mécanismes capitalistes, il se fonde sur une offre diversifiée et évolutive, en hausse croissante en volume. Les produits majeurs sont issus de la transformation de la fleur de cannabis et de la feuille de coca. Néanmoins, les nouvelles drogues de synthèse inondent le marché par des conditionnements plus conventionnels qui se noient naturellement dans le flux des marchandises. La demande ne cesse de croitre en volume mais aussi en ouvrant sans cesse de nouveaux marchés par un subtile processus de contamination. A tel point que – in fine – les usages s’uniformisent sur le plan mondial. De fait, une géographie des zones de production et des laboratoires de raffinement ou de transformation chimique des substances se dessine, laissant émerger des espaces spécialisés au sein d’un marché global.

LES MUTINERIES observées dans les centres pénitenciers de Guayaquil en Équateur et la création d’une Alliance des ports au sein de la Rangée nord-européenne en janvier 2024, la saisie en océan Atlantique de 10 tonnes de cocaïne le 20 mars 2024 constituent autant d’illustrations complémentaires d’un phénomène mondial qui impacte la stabilité des États et met en péril l’ordre public socio-économique des sociétés. Il s’agit du commerce illicite de substances stupéfiantes et psychotropes qui répond à une consommation croissante et de plus en plus diversifiée à l’échelle mondiale. Au-delà des seuls impacts sur la santé publique, le narcotrafic constitue une activité criminelle globalisante qui implique l’ensemble des continents mais aussi les espaces océaniques. Ainsi, fort d’un chiffre d’affaire imposant, une complexe géo-économie criminelle tire grand profit de la globalisation de l’économie et des réalités géopolitiques à l’échelle mondiale.

S’interroger sur un phénomène criminel transnational comme le narcotrafic, c’est se plonger dans les arcanes logistiques d’un commerce international fondamentalement maritimisé. C’est aussi mettre à jour une économie souterraine prolifique centrée sur le consommateur et qui fait vivre des millions de personnes à travers le monde. C’est enfin déterminer l’impact géopolitique porté par la criminalité organisée sur les relations internationales et sur la stabilité interne de sociétés où l’autorité de l’État se trouve être contestée.

Cette géo-économie souterraine particulièrement dynamique se caractérise par des productions en augmentation constante (1) qui alimentent un marché mondial des drogues en expansion durable (2). De manière synthétique, la situation internationale du marché des drogues peut se résumer à la formule suivante « Partout, tout, tout le monde [1] ».

1. Des productions en augmentation constante

Le marché mondial des drogues témoigne d’un dynamisme remarquable à tel point que l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) résume ainsi la situation particulière de ce marché illicite : « Partout, tout, tout le monde ». La disponibilité de produits stupéfiants quels qu’ils soient reste très élevée à l’heure actuelle (11). Comme toute activité économique licite, elle repose sur le système dynamique de l’offre et de la demande réparti sur l’ensemble du globe (12). La rareté et la pureté sont les deux critères définissant le cours des différentes substances.

11. Une pluralité de produits naturels comme chimiques concoure à la diversité de l’offre

Le marché des drogues témoigne d’une profonde diversité et d’une évolution constante de l’offre. Intégrant les nouvelles pratiques addictives absentes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention internationale sur les substances psychotropes [2] catégorise les produits selon l’évaluation du risque sur la santé publique et selon leur valeur thérapeutique. Il s’agit soit de produits d’origine naturelle à l’image de la feuille de coca, de la fleur de cannabis ou encore du pavot somnifère, soit de substances issues d’un processus de transformation chimique de molécules.

Les produits naturels, entre consommation traditionnelle et dépendance aux substances psychotropes

Certains produits relèvent d’une tradition bien souvent ancestrale. Ainsi, la civilisation pré-incaïque Tiwanaku [3] cultivait déjà la feuille de coca. Présente au sein de rites et de croyances, elle était donc associée à une dimension culturelle essentielle. L’avènement des Incas a restreint l’usage de cette plante aux seules élites même si, en cas de crise, elle pouvait être distribuée aux populations. Elle revêt, aussi, une fonction mystico-religieuse fondatrice de cette civilisation. Des qualités éminentes lui sont déjà reconnues : substitut alimentaire, valeur énergisante, remède puissant au mal causé par l’altitude et oubli des malheurs. Les feuilles sont mâchées ou infusées et bues sous forme de thé appelé « mate de coca ». La colonisation espagnole a finalement reconnu, après de nombreux débats autour de l’éradication de sa culture, l’intérêt que présentait cette feuille dans l’ordre public des Incas. Actuellement, la feuille de coca est partie intégrante de la culture bolivienne ancestrale consacrée par l’article 384 de la Constitution de la République de Bolivie : « L’État protège la coca, une plante ancestrale et indigène, comme un patrimoine culturel, une ressource naturelle de la biodiversité de la Bolivie, et comme un facteur d’unité sociale. A son état naturel, la coca n’est pas un narcotique ». Le dilemme observé entre la référence culturelle et les pressions émanant des pays développés consommateurs de cocaïne constitue le fil conducteur de la gestion de la culture de la coca par les autorités boliviennes. La guerre déclarée à cette pratique agricole intervient initialement comme une réaction face à l’explosion de la consommation sur les marchés occidentaux dans les années 1970. Dès lors, déterminer la superficie des cultures sera au cœur des enjeux des politiques publiques et cristallisera aussi les tensions dans la lutte contre les drogues. En effet, les aspects socio-économiques au sein des pays producteurs conditionnent largement la régulation des cultures -vivrières à bien des égards – d’autant plus si la vocation des substances ainsi transformées est l’exportation vers les marchés de consommation. Toutefois, la réalité du trafic finit aussi par s’inscrire dans une logique de rivalité avec l’État central et, parfois, simultanément, avec une concurrence entre acteurs criminels.

La chimie dévoyée crée de nouveaux produits et stimule des usages associés en perpétuelle évolution

L’industrie pharmaceutique exploite usuellement des molécules issues de produits naturels. Ces cultures ont donc un usage hybride : l’un légal recherché pour ses effets notamment en médecine tandis que l’autre exploite ces vertus à des fins psychotropes et crée un effet de dépendance majeure. Ceci illustre aussi la complexité des stratégies de lutte contre les cultures de ces plants, enracinés avant tout dans un usage coutumier et légal. Ainsi, par exemple, l’opium dans ses divers dérivés fournit des substances alcaloïdes aux principes psychoactifs. Ces composants sont employés en médecine à l’image de la morphine ou de la codéine pour leurs effets analgésiques.

Plus largement, de « nouveaux produits de synthèse [4] » sont fabriqués en laboratoire imitant des effets du cannabis, de la MDMA, de l’ecstasy ou des amphétamines. Apparaissant très régulièrement sur le marché, les organisations internationales comme les États n’ont pas encore eu le loisir de classer ces substances comme stupéfiants, échappant donc à la législation. De plus, l’exemple du Captagon illustre un phénomène de dévoiement de médicaments de leur usage initial. Le Captagon est, en effet, une substance développée par un groupe pharmaceutique allemand dans les années 1960 destinée à traiter la narcolepsie et les troubles du déficit de l’attention. Il contient diverses concentrations d’amphétamine [5]. A partir des années 1990, l’usage de ce médicament se répand de manière récréative au Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite, où il trouve son marché principal [6].

12. Une géographie des productions et de la transformation

Les zones de production et de transformation des produits obéissent à des logiques de milieu naturel mais aussi d’infrastructures et de contextes légaux. Autant la culture semble figée, autant les activités de transformation et de production de substances chimiques sont évolutives dans le temps comme dans l’espace. Cela impose de fait un suivi étroit de cette activité qui – rappelons-le – est hybride.

Une géographie des cultures conditionnée par le milieu physique

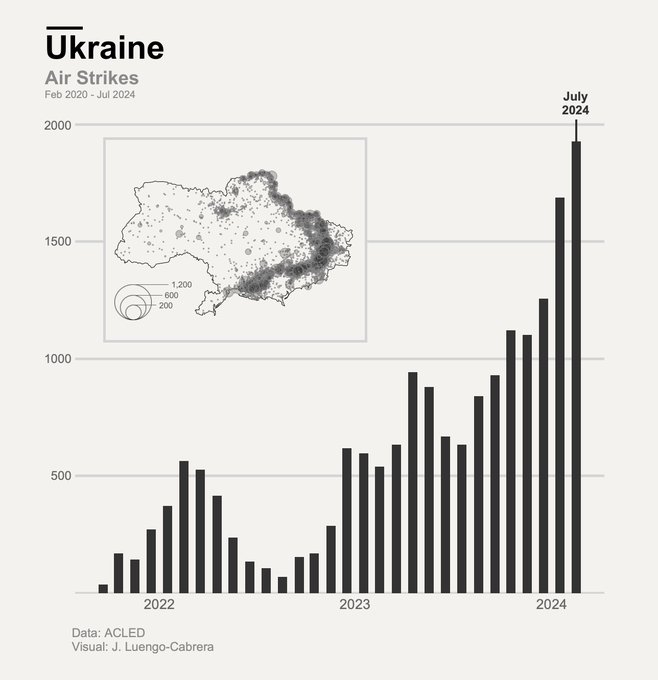

La géographie des cultures de plantes est déterminée par la qualité des sols, des conditions d’humidité et d’ensoleillement. Même si elles pourraient être étendues à d’autres territoires, il apparaît que les cultures sont très concentrées dans l’espace et au sein même des pays producteurs. Ainsi, la culture du cocaïer est présente dans trois pays andins (Colombie, Bolivie et Pérou). Elle couvrait 315 500 hectares en 2021 (en nette augmentation par rapport à 2020) pour une production annuelle totale de 2 304 tonnes (septième année d’augmentation consécutive). Le pavot somnifère ou pavot à opium se partage entre le Triangle d’or (Myanmar, Laos, Birmanie) et le Croissant d’or (Afghanistan, Pakistan, Iran). Le cannabis est principalement cultivé dans la région du Rif au Maroc mais aussi, dans une moindre mesure, en Afghanistan, en Inde, au Pakistan ou encore au Mexique. L’observation des zones de culture quelles que soient les espèces considérées mène à une conclusion commune : une localisation systématique dans les marges périphériques de l’État, bien souvent dans des secteurs montagneux difficiles d’accès. Comment les autorités publiques contrôlent-elles de tels territoires ? Et, en creux, sont interrogées les capacités à conduire des politiques répressives efficaces face aux tenants de cette économie souterraine.

Des chaînes de transformation décentralisées au plus près des clients

Les drogues résultent d’un processus complexe de transformation des produits naturels comprenant l’adjonction de produits chimiques appelés précurseurs. La tendance actuelle consiste de plus en plus à « casser » le cycle de transformation en réservant les dernières phases du processus dans des laboratoires de raffinement implantés au plus près des marchés de consommation, notamment en Europe. Ainsi, le chlorhydrate de cocaïne est désormais exporté tel quel en vue de son affinage.

La production de molécules par l’industrie pharmaceutique est localisée sur l’ensemble des continents. Des sites de production de méthamphétamine ont été identifiés notamment en Inde, en Corée du Nord mais aussi au Mexique comme aux Pays-Bas. Parfois, ces chaînes de production illégales peuvent s’avérer complexes et spécialisées. Si le marché de consommation du Captagon continue de progresser au Proche et au Moyen-Orient, étant plus timide en Europe, des laboratoires ont, néanmoins, été identifiés en Europe (Pays-Bas). Il apparaît une décentralisation de la chaîne de production de cette drogue : la phase technique de synthèse des molécules établie en Europe permet de constituer de la matière première qui est ensuite expédiée en vrac afin d’être affinée, coupée et conditionnée principalement au Liban. Une telle organisation pose de nombreux défis en terme de détection des flux et d’identification des acteurs répartis sur plusieurs continents.

Comment caractériser le dynamisme du marché mondial des drogues ?

2. Une offre croissante alimente un marché mondial des drogues en expansion constante

Le marché mondial des drogues se caractérise par un dynamisme (21) commun à toutes aires de consommation (22).

21. Les dynamiques du marché de consommation des drogues

L’offre croissante et diversifiée de drogues répond à un marché dont la physionomie se résume aux caractéristiques suivantes :

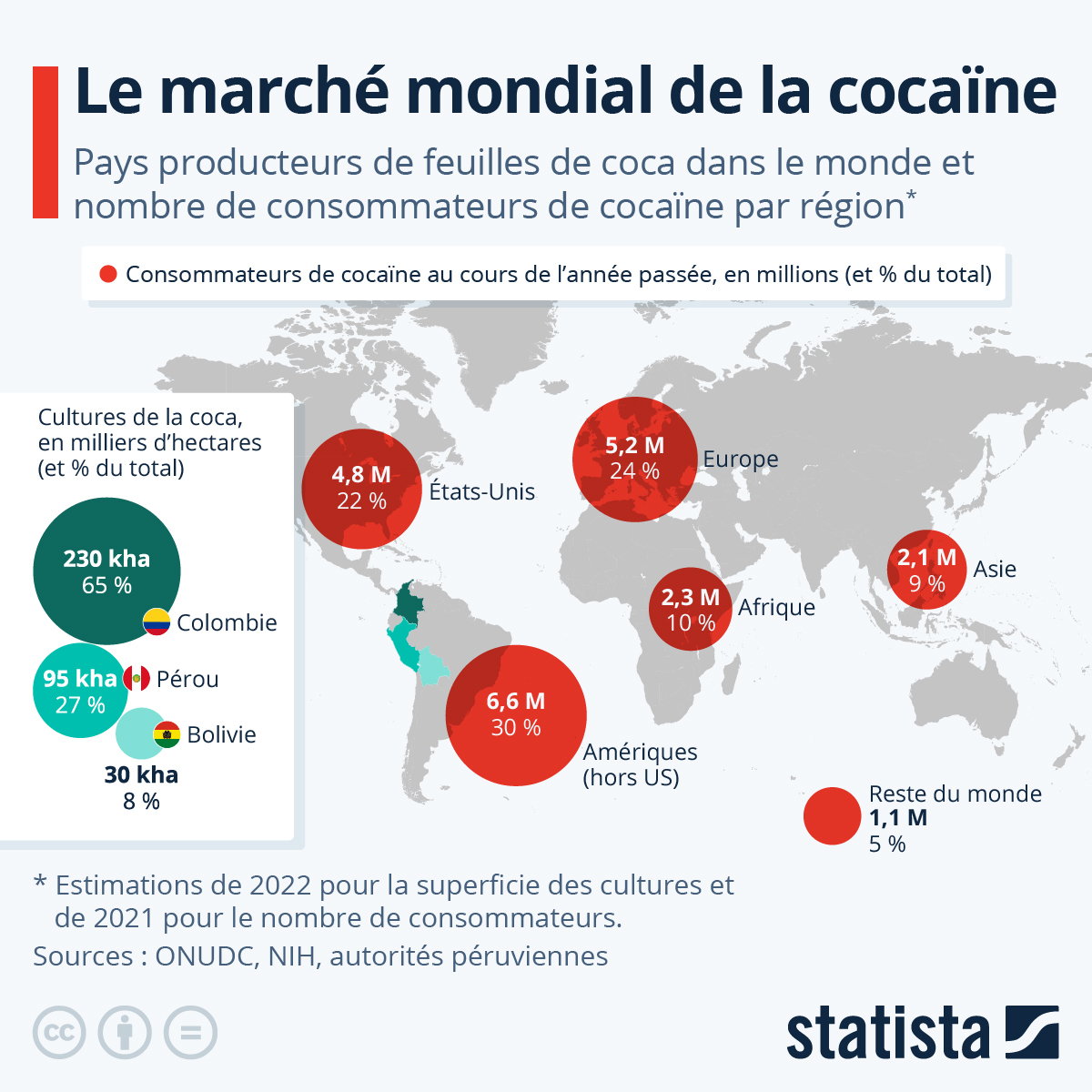

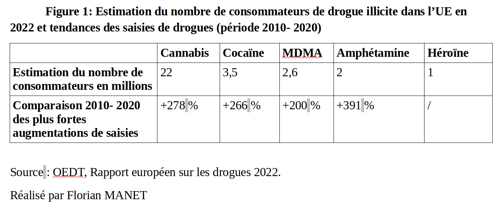

. un public de consommateurs en forte augmentation. 29 % des adultes de l’Union européenne (UE) âgés entre 15 et 59 ans ont consommé au moins une fois une drogue illicite, soit plus de 83,4 millions de consommateurs. L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime [7] recensait, en 2009, 210 millions de consommateurs réguliers soit 4 ,8 % de la population mondiale âgée entre 15-64 ans. En 2019, ce sont 275 millions de consommateurs au plan mondial soit 5 ,4 % de cette même tranche d’âge soit une augmentation de 22 % par rapport à 2009. La population des pays en développement connaît, actuellement, une croissance des usages de drogue plus rapide que celle observée dans les pays développés et, ce, indépendamment des croissances différenciées de la population en fonction du niveau de développement. Cette tendance est très marquée pour les jeunes et les jeunes adultes. L’usage récent du cannabis en Amérique du Sud illustre la recomposition des marchés à la suite des nouvelles pratiques ;

. un volume croissant de produits stupéfiants disponibles souvent de teneur ou de pureté élevée. Le marché de la cocaïne est l’un des plus dynamiques au sein de l’UE. La forte disponibilité de la cocaïne s’accompagne certes d’une stabilité des prix mais aussi d’un niveau de pureté inégalée depuis une décennie. Selon l’OEDT, le taux de pureté est étalonné entre 23% et 87 % en Europe. Cependant, plus de la moitié des États-membres estiment que le taux est compris entre 53 % et 69 %. La France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni représentent 66 % de la population européenne mais plus de 87 % des consommateurs de cocaïne. De nouveaux marchés en développement sont identifiés comme en Pologne, au Danemark et en Suède mais aussi en Océanie ;

. une grande variété de produits mis à disposition dont des drogues de synthèse et des substances falsifiées ;

. Des modes de consommation de drogues de plus en plus complexes : poly-consommation, mélange avec des médicaments, de nouvelles substances psychoactives non réglementées et des substances type kétamine ou GBL/GBH ;

. L’UE est producteur de certaines drogues (méthamphétamine, cannabis), pour la consommation intérieure et le marché mondial comme en témoigne le démantèlement de plus de 350 installations de production en 2020 ;

. Des impacts majeurs en matière de santé publique. On estime qu’au moins 5 800 décès [8] par surdose, impliquant des drogues illicites, sont survenus dans l’UE en 2020, soit un taux de mortalité de 16,7 décès par million d’habitants (population adulte). La plupart de ces décès sont associés à une poly-consommation qui implique généralement des combinaisons d’opioïdes illicites, d’autres drogues illicites, de médicaments et d’alcool.

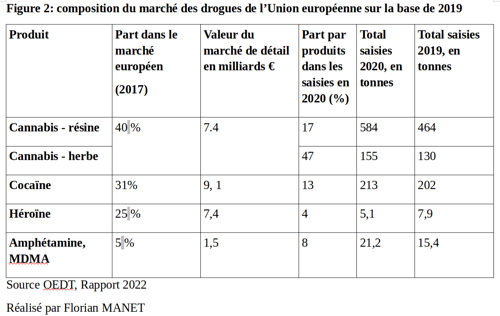

Selon le rapport 2019 [9], le marché des drogues européen est estimé, en valeur, à plus de 30 milliards pour l’exercice 2017.

22. Les zones de consommation

Établir une cartographie des foyers de consommation constitue un exercice délicat supposant des données fiables et uniformes collectées dans l’ensemble des États. Ce travail nécessite aussi d’être régulièrement remis en cause par la diffusion de nouveaux usages et de nouvelles tendances liées aux pratiques addictives. Sans chercher l’exhaustivité, il convient de se focaliser sur les traits principaux :

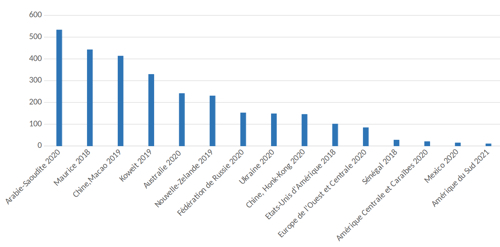

. Le primat économique : la motivation fondamentale du narcotrafiquant est certes l’exercice d’un pouvoir sur un territoire donné mais avant tout l’appât du gain. La rareté demeure un critère de cotation des substances psychotropes et stupéfiantes. Le cours du gramme de cocaïne disponible sur un marché peut constituer, par exemple, un outil d’anticipation des futurs conquêtes. Ceci est bien évidemment transposable aux autres substances. Ainsi, les pays d’Asie du Sud-Est tout comme l’Océanie émergent parmi les marchés les plus lucratifs. Néanmoins, il s’agit de rester attentif à l’évolution du comportement addictif de la population, notamment à Hong-Kong, Macao ou encore à Taïwan. Il en est de même en Arabie Saoudite où le prix élevé peut aussi signifier une forte demande malgré une disponibilité réduite de la cocaïne. Ces critères peuvent séduire des opérateurs criminels dans leurs entreprises.

. Le jeu circonstanciel des alliances entre opérateurs criminels

L’évolution de la composition du marché de la cocaïne est très illustrative de cette « Realpolitik » illicite. Au début des années 1980, émerge un système intégré voire monopolistique caractérisant le marché de la cocaïne aux mains exclusives d’organisations colombiennes. La cible est principalement le marché nord-américain alors en pleine expansion. Les cartels colombiens sont mis en échec par les autorités américaines lors de l’expédition de leurs cargaisons de cocaïne via les Caraïbes et, ce, aussi bien par voie maritime qu’aérienne. Le franchissement de la frontière terrestre mexico-américaine longue de 3600 kilomètres devient l’enjeu majeur. Ceci leur impose, de fait, de solliciter les cartels mexicains qui maîtrisent, parfaitement, ces techniques. Ainsi, la répartition des rôles est précisément définie. Les Colombiens assurent la fourniture de la drogue tandis que les Mexicains réalisent la mise sur le marché. Ce « service » est initialement rémunéré en numéraire puis, progressivement, en cocaïne à hauteur de 50 %. Ce changement opéré dans la rétribution contribue à modifier l’attitude du partenaire mexicain qui, en conséquence, gagne en autonomie. Interlocuteur unique des consommateurs américains, disposant de plus en plus de produit, il impose ses propres règles dans la transaction illicite et assoie définitivement son monopole. Les Colombiens sont alors progressivement réduits à un rôle de fournisseurs de substances psychotropes.

Cette répartition des rôles se double d’une spécialisation géographique. Les cartels colombiens misent alors sur le marché européen évalué comme étant beaucoup plus rémunérateur. De fait, ils mettent sur pied une stratégie commerciale s’appuyant sur une logistique bien plus complexe, nécessitant de traverser l’océan Atlantique. Ainsi, dès les années 2000, les cartels colombiens investissent l’Europe, exploitant la proximité linguistique et l’expérience des réseaux de contrebande de tabac et s’appuyant sur les organisations criminelles implantées en Galice [10]. Ce marché est perçu comme plus intéressant et moins risqué que le marché américain. En vérité, l’Europe est appréhendée comme un marché ouvert, sans barrière et sans grand risque dans l’importation comme dans la répression de ces trafics. Les estimations chiffrées [11] révèlent le changement radical dans les marchés de la cocaïne. En 1998, 267 tonnes sont expédiées aux États-Unis d’Amérique tandis que l’Europe en reçoit 63 tonnes. L’année 2008 constitue le point d’inflexion avec une baisse de 40 % (160 tonnes) des ventes aux États-Unis et corrélativement une hausse significative de près de 100 % pour l’Europe (124 tonnes estimées). Le bilan financier 2009 valide définitivement les équilibres entre foyers de consommation : l’Europe fournit, pour sa part, plus de 50 % des profits aux organisations criminelles sud-américaines tandis que le continent nord-américain « pèse » pour un tiers des revenus.

. La contamination par de nouveaux usages de population : les pays d’Afrique de l’Ouest jouent le rôle de rebond de flux d’approvisionnement du marché européen de la cocaïne. Le fret illicite est reconditionné sur les quais de déchargement de la rangée ouest-africaine. Au fur et à mesure, les populations locales ont découvert les « usages » de ces substances, initiant ainsi un nouveau marché de consommation. Un autre phénomène est observé en Amérique du Sud, réputée initialement pour sa production et sa capacité d’exportation de la cocaïne. Il s’agit de flux inversés alimentant ce sous-continent de cannabis sous toutes ses formes ;

. Des usages spécifiques : le Captagon demeure une substance consommée en très grande majorité au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite. Autrefois lié aux djihadistes de l’État islamique, ce stimulant connaît un usage préoccupant qui, désormais, s’étend.

*

Ainsi, le marché mondial des drogues s’impose par une géo-économie singulière particulièrement dynamique. Exploitant les mécanismes capitalistes, il se fonde sur une offre diversifiée et évolutive, en hausse croissante en volume. Les produits majeurs sont issus de la transformation de la fleur de cannabis et de la feuille de coca. Néanmoins, les nouvelles drogues de synthèse inondent le marché par des conditionnements plus conventionnels qui se noient naturellement dans le flux des marchandises. La demande ne cesse de croitre en volume mais aussi en ouvrant sans cesse de nouveaux marchés par un subtile processus de contamination. A tel point que – in fine – les usages s’uniformisent au plan mondial. De fait, une géographie des zones de production et des laboratoires de raffinement ou de transformation chimique des substances se dessine, laissant émerger des espaces spécialisés au sein d’un marché global.

Comment s’effectue la logistique de ces substances ? Quel rôle joue le transport maritime, trait d’union entre ces espaces aux fonctions de production, transit et consommation ?

A suivre : Florian Manet, Thalassopolitique du narcotrafic, la face cachée de la mondialisation ? II. Le marché mondial des drogues, une maritimisation irrésistible du narcotrafic ? Publication prévue d’ici fin septembre.

Copyright Septembre-2024-Manet/Diploweb.com