Afrique : Au revoir France, bonjour Russie

Pascal Le Pautremat (*) – Esprit Surcouf – publié le 21 février 2025

Rédacteur en chef d’Espritsurcouf

De nombreux militaires et diplomates français blâment, à juste raison, la politique d’Emmanuel Macron qui, seul le plus souvent ou avec quelques conseillers, a conduit au recul de la France et à un ternissement de son image en Afrique. Christophe Gomart, ancien chef du 13ème RDP (régiment de dragons parachutistes) puis du COS (Commandement des opérations spéciales) devenu Député européen, pour les Républicains, s’est même plié d’un article lapidaire, fustigeant l’actuel locataire de l’Elysée dans Valeurs actuelles (« Afrique adieu », publié le 13 février 2025).

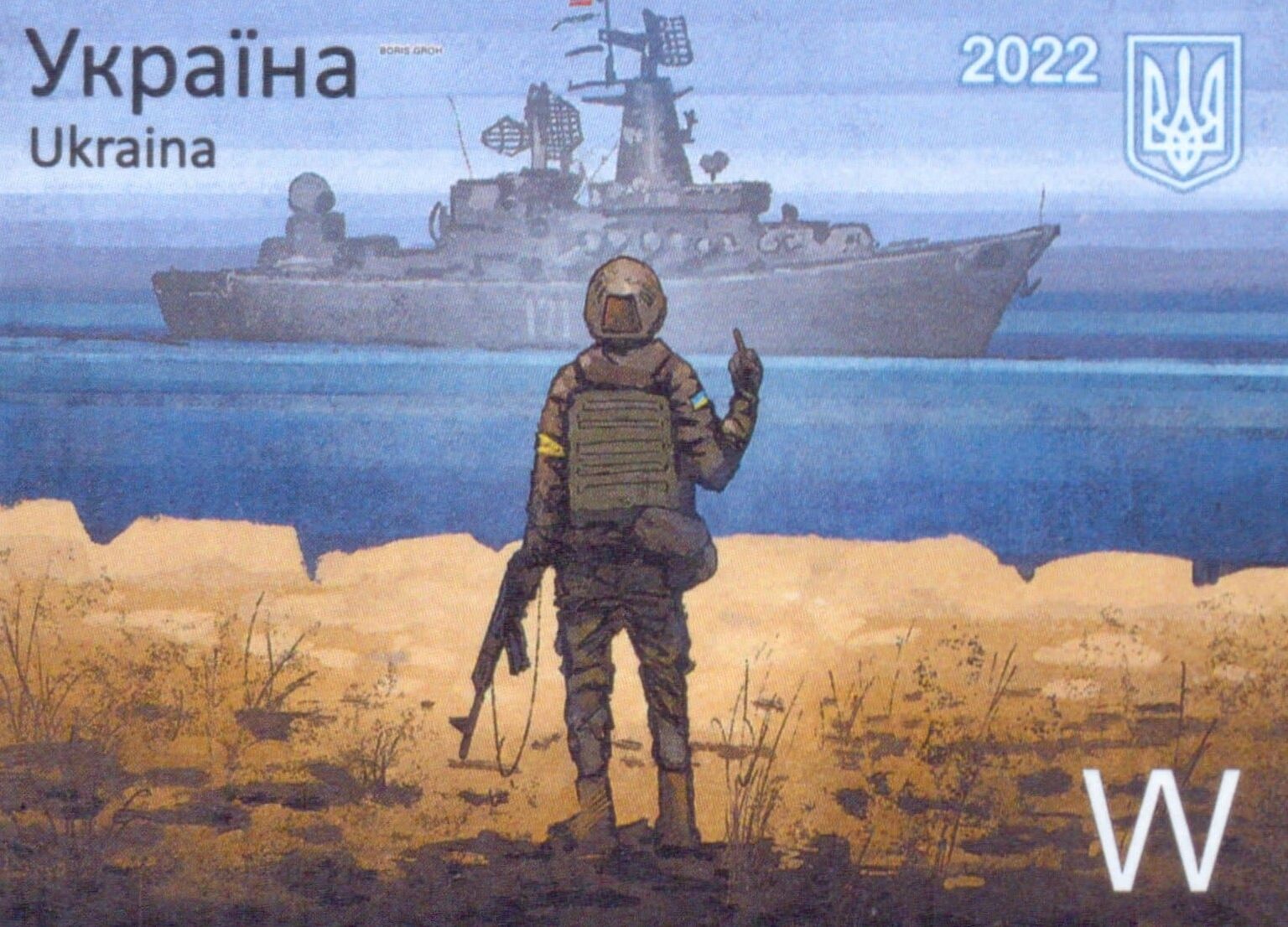

Realpolitik oblige, si la France recule en Afrique, la Russie avance ses pions, renouant avec sa politique africaine dont l’empreinte depuis l’ère soviétique, demeure finalement assez forte.

Le Kremlin démultiplie ses implantations et points d’ancrage sur un continent africain qui conserve intacte son image addictive de véritable réserve de terres rares ou minerais d’importance stratégique à haute valeur ajoutée.

Au Soudan, c’est un nouveau pôle multimodal russe qui se profile, sur le littoral de la Mer rouge, sans doute pour contrebalancer la perte de fiabilité des ports de Tartous et Lattaquié en Syrie, suite au changement de régime – avec des djihadistes jouant les repentis – auquel les Russes ne goûtent guère a priori ; différence notable, soit dit au passage, avec les Européens et l’Etat français qui témoignent d’une certaine crédulité à l’égard du nouvel « Etat » syrien. La Russie va donc disposer d’un point d’ancrage en terre soudanaise, susceptible d’accueillir plusieurs navires de guerre y compris des bâtiments à propulsion nucléaire. Lorsque l’on sait que les Français, les Américains et les Chinois (sans oublier les Turcs) ont leur socle djiboutien, la Mer rouge risque de devenir brûlante dans les années à venir.

Confortant son retour en Afrique, en s’appuyant notamment sur la Libye, le Kremlin déploie les éléments d’un Africa Corps, véritable tête de pont interarmes, qui est venu largement se substituer à la société militaire privée Wagner, créée par Evgueni Prigojine (mort en août 2023).

Quelques milliers militaires et paramilitaires sont ainsi répartis entre les pays de l’Afrique pansahélienne ; pays qui, depuis 5 ans, ont tous vu s’afficher des régimes militaires dits de transition, tranchant ostensiblement avec la posture encline à la coopération avec la France des régimes antérieurs : Mali, Guinée, Burkina Fasso, Niger, Tchad…auquel il faut ajouter le Soudan, pays anglophone où l’on a enregistré 18 épisodes de déstabilisation par des militaires, depuis 1950… Et même si la Guinée équatoriale a résisté à la dernière tentative de coup d’Etat connu, en 2018, les Russes y auraient déployé plus de 800 hommes, pour consolider le régime de l’ancien militaire Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979…

Les mutations cycliques des régimes africains ont fini par desservir la posture de la France, en tant que nation cadre. Comme quoi, l’Afrique reste ancrée dans cette prégnante habitude, depuis notamment les années 1950, en dehors de l’espace maghrébin, des coups de force militaires. Ainsi, depuis le milieu des années 1950 jusqu’en 2001, on a pu dénombrer quelque 327 opérations de déstabilisation qui se sont traduites par 139 tentatives avortées, 108 coups d’Etat qui ont tourné court et 80 putschs militaires considérés comme réussis et inscrits dans la durée.

Les Russes témoignent également d’une présence de plus en plus influente en République centrafricaine, forts d’une stratégie du soft power assez efficace, via la création de divers centres culturels, appelées les Maisons russes, que l’on observe d’ailleurs dans les pays précédemment cités, outre la Somalie. Le lobbying culturel, avec la promotion de la culture et de la langue russe, se combine avec une diffusion de la nouvelle approche des relations internationales, au profit des pays dits émergents (cf BRICS), au gré d’une multipolarité en butte avec l’Occident.

À cela s’ajoutent les jeux commerciaux, avec notamment les ventes d’armes. La Russie est ainsi devenue le premier exportateur d’armes en Afrique, au gré d’une montée en puissance constatée tout au long des années 2010. Elle assure ainsi 24% des importations d’armes sur le continent africain entre 2919 et 2023, selon l’Institut international de recherche sur la paix (Sipri). En 2023, la Russie a vendu des équipements militaires pour près de 4,6 milliards d’euros, via sa célèbre entreprise nationale Rosoboronexport.

N’oublions pas non plus les exportations de céréales qui, en 2024, ont profité à plus de 25 pays africains, à hauteur de 14,8 millions de tonne de blés, soit une hausse de 14,4% des ventes par rapport à 2023. À eux seuls, le Burkina Faso, l’Érythrée, le Mali, la République centrafricaine et la Somalie auraient reçu près de 200.000 tonnes de céréales entre novembre 2023 et le premier trimestre 2024.

Conjointement, c’est une myriade d’entreprises qui œuvrent pour obtenir divers contrats dans le secteur minier et celui des hydrocarbures. Parmi les plus connues, citons le groupe pétrolier Lukoil, pour les concessions acquises au Ghana, Cameroun, en République du Congo mais aussi au Nigeria, la multinationale Rusal, poids lourds de la production d’aluminium, pour la bauxite ou encore le producteur de diamants bruts Alroa, pour des extractions en Angola et au Zimbabwe.

La situation d’influence croissante de la Russie dans le sud Sahara, et au Mali en particulier, ne doit pas pour autant faire oublier le rapprochement algéro-russe qui s’est traduit par le renouvellement en juin 2023, d’un partenariat stratégique initialement établi en 2001…

Toujours est-il que la multipolarité de l’Afrique se conforte…avec une floraison de rapports de force sans qu’en France, et encore moins à l’échelle européenne, une géostratégie corrective et adaptée ne soit adoptée. Des voix s’élèvent dans toutes les directions, chacun y va de son credo, entre belles intentions et gesticulations de salon. Mais, dans les faits, plus rien, ou presque. Oui, vraiment, le président de la République fut, une fois de plus, bien inspiré lorsqu’il supprima, en 2022, le corps des diplomates.

Et lorsque l’on se remémore la formule de Bruno Lemaire qui promettait de mettre la Russie à genoux, « Nous allons provoquer l’effondrement de l’économie russe » (cf Février 2022) aujourd’hui, c’est plutôt, désormais, la France qui se trouve exsangue…Mais visiblement, la honte ou le sentiment de culpabilité n’étouffe personne sous les ors de la République.

________________________

Pour son 251ème numéro, Espritsurcouf a fait le choix de porter un regard appuyé les femmes qui s’investissent le secteur de la Défense. Ainsi, Michèle Alliot-Marie, qui occupa notamment la fonction de ministre de la Défense, a bien voulu répondre à nos questions et revenir sur l’augmentation de la composante féminine des armées à laquelle elle fut favorable et en permit les premières concrétisations fortes : « Les femmes et la Défense » (rubrique HUMEURS).

Pour autant, la place comme le rôle des femmes dans le monde de la guerre ne sont pas récents. Les femmes ont ainsi témoigner d’influence notoires, sinon décisives dans diverses périodes marquantes de notre Histoire. Certaines ont même été immortalisées, figures éternelles de la grâce en action. André Dulou parcourt ainsi ces périodes marquantes durant lesquelles des femmes illustres ont imprégné de leur charisme la vie publique, et continuent de le faire : « Des femmes militaires, des femmes de militaires » (rubrique DEFENSE).

Dans un tout autre domaine, Eric Stemmelen revient sur l’attentat qui frappa, en janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo et n’hésite pas, fort de son expertise et son expérience, à poser la question sur les possibles failles des services de sécurité et de protection : « Pouvait-on éviter l’attaque terroriste sur Charlie Hebdo ? » (rubrique SECURITE).

Afin de prolonger la question russe sur le continent africain, Laure Fanjeau vous propose une série de documentaires pertinents, autant que précieux qui permettent d’avoir une vue d’ensemble de ce sujet sensible au cœur des enjeux géopolitiques (VIDEOS de GEOPOLITIQUE).

André Dulou, d’autre part, nous propose un nouveau SEMAPHORE en insistant sur une certaine jeunesse désœuvrée et que l’on peut considérer en perdition : « L’ensauvagement des jeunes ».

Enfin, en matière de lecture, pour clore une série d’ouvrages en lien avec l’histoire de la Russie, nous portons votre attention, cette fois, sur les relations qui existaient entre la France et la terre des tsars, entre la fin du XIXème siècle et la fin de la Première Guerre mondiale, à une période où il s’agissait aussi de pouvoir combiner les stratégies des alliés (Grande-Bretagne, France et Russie) face à la Triplice (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie). Jean-Paul Bled, professeur émérite de l’université Paris-Sorbonne éminent spécialiste de l’Europe centrale, en assure la direction : Une amitié complexe. Les relations franco-russes 1898-1918. Ed. L’Harmattan, 2024, 338 pages. (rubrique LIVRES).

|

(*) Pascal Le Pautremat est Docteur en Histoire Contemporaine, diplômé en Défense et Relations internationales. Il est maître de conférences à l’UCO et rattaché à la filière Science Politique. Il a enseigné à l’Ecole Spéciale militaire de Saint-Cyr et au collège interarmées de Défense. Auditeur de l’IHEDN (Institut des Hautes Études de Défense nationale), ancien membre du comité de rédaction de la revue Défense, il est le rédacteur en chef d’ESPRITSURCOUF. Son dernier ouvrage « Géopolitique de l’eau : L’or Bleu » est présenté dans le numéro 152 d’ESPRITSURCOUF. |