Cyberguerre et IA : l’armée française est-elle prête pour les conflits du futur ?

Armées brouillées, infrastructures paralysées, communications falsifiées : l’intelligence artificielle redéfinit la guerre. L’armée française est-elle capable de suivre le rythme ?

Depuis décembre 2024, avec la publication du 2025 Armis Cyberwarfare Report, la guerre numérique, ou cyberguerre, s’est imposée comme une réalité opérationnelle. Les chiffres sont sans appel : 87 % des responsables IT dans le monde considèrent que leur organisation est exposée à des cyberattaques d’ampleur, souvent d’origine étatique. En France, les militaires font face à un défi inédit : basculer dans une doctrine de cyberguerre alimentée par l’intelligence artificielle, tout en composant avec des infrastructures fragmentées, un déficit de talents spécialisés et une course technologique déjà lancée ailleurs.

L’IA, catalyseur des nouvelles doctrines d’engagement militaire

L’intelligence artificielle transforme en profondeur les opérations militaires. Dans le rapport Armis, les capacités d’attaque recensées font froid dans le dos : « logiciels malveillants autonomes, ingénierie sociale par IA, recommandations d’objectifs exploitables, reconnaissance automatisée de failles, désinformation massive par deepfakes ». Désormais, une IA peut identifier une vulnérabilité dans un système de défense, la transmettre à un module de frappe, neutraliser la cible en quelques secondes — sans action humaine.

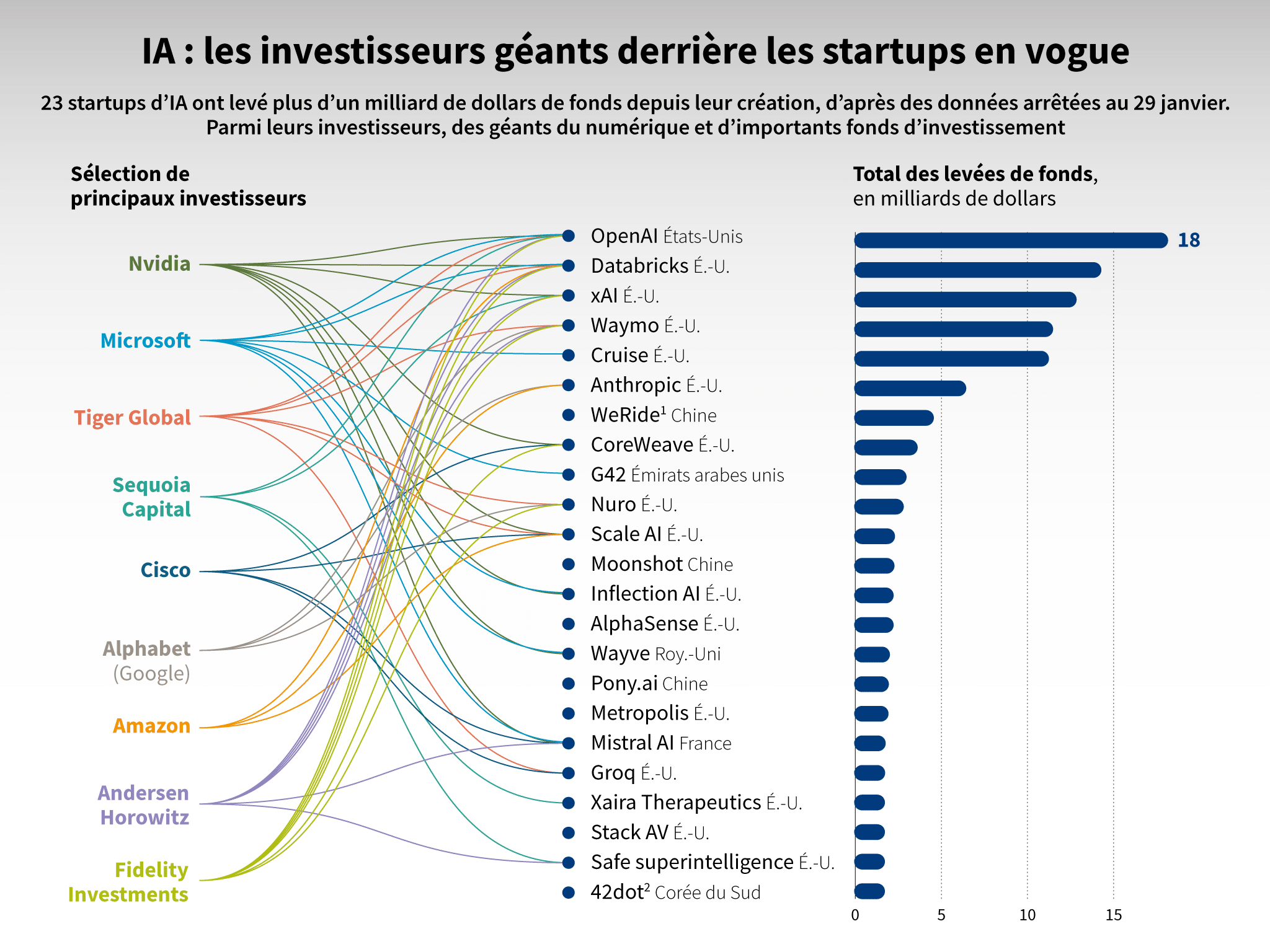

L’offensive se fait invisible, rapide, globale. Des groupes affiliés à des États comme la Russie, la Chine ou la Corée du Nord exploitent déjà des IA pour attaquer les réseaux électriques, perturber les chaînes logistiques militaires ou espionner les communications chiffrées. La menace n’est pas future.

Les forces armées françaises face à la cyberguerre

L’armée française a entamé sa transition vers le combat numérique. Le Commandement de la cyberdéfense (Comcyber), créé en 2017, monte en puissance. Des partenariats ont été noués avec l’Agence de l’innovation de défense (AID) pour développer des outils d’anticipation algorithmique, des contre-mesures autonomes et des systèmes de guerre cognitive.

Mais cette mutation est entravée par plusieurs obstacles :

- Déficit de spécialistes : la France manque d’ingénieurs en cybersécurité et IA capables d’intégrer des systèmes complexes dans un cadre militaire. En 2025, moins de 2 000 personnels sont mobilisés dans la cyberdéfense militaire, un chiffre jugé « insuffisant » par le Sénat (rapport n° 626, juillet 2024).

- Infrastructures vieillissantes : nombre de systèmes de commandement reposent encore sur des architectures non sécurisées ou non conçues pour l’IA.

- Budget contraint : sur les 413 milliards d’euros prévus par la Loi de programmation militaire 2024-2030, seuls 4 milliards sont fléchés vers la cyberdéfense, IA comprise. Le rapport Armis note que « 49 % des organisations ne disposent pas des moyens nécessaires pour investir dans des solutions d’IA défensives ».

Pendant ce temps, les adversaires s’organisent. La Chine déploie déjà des systèmes d’analyse en temps réel alimentés par de l’IA pour suivre les mouvements logistiques adverses. La Russie expérimente des brouilleurs autonomes qui désactivent les communications radio dès qu’un signal militaire est détecté.

Des armes nouvelles, des menaces hybrides

La guerre de demain ne se joue pas uniquement dans le cyberespace. L’IA est désormais intégrée dans les systèmes d’armes classiques :

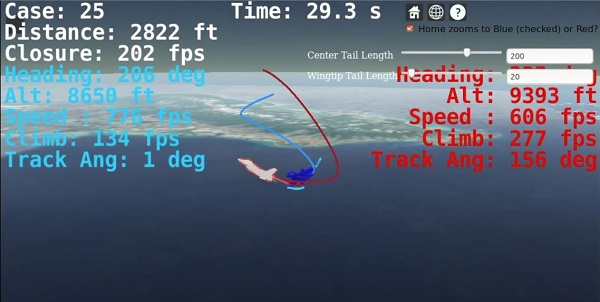

- Drones autonomes tactiques : ils sont capables d’évaluer un terrain, d’identifier une cible et de frapper sans validation humaine immédiate. L’armée de terre française expérimente ce type de système via le programme COLIBRI.

- Systèmes anti-drone automatisés : ils mobilisent l’IA pour identifier des menaces dans le spectre électromagnétique et les neutraliser. Le dispositif PARADE, développé avec Thales, en est un exemple.

- Simulation et guerre cognitive : l’IA est utilisée pour simuler des comportements adverses, manipuler l’information, créer de faux ordres de mission ou de fausses voix de commandement. Les militaires français s’y préparent, mais les capacités restent limitées.

Selon Armis, « 75 % des responsables estiment que les institutions symboles de la pensée libre, comme la presse ou l’armée, seront de plus en plus ciblées par les cyberattaques à visée de déstabilisation ». Le risque est bien là : paralyser les systèmes, semer la confusion, provoquer l’erreur humaine. Et cela, sans tirer un seul coup de feu.

L’impératif stratégique : anticiper, mutualiser, dominer

Pour que la France reste souveraine sur le théâtre cyber-militaire, trois leviers apparaissent :

1. Structurer une doctrine de cyberguerre à part entière

Il est urgent d’intégrer la cyberguerre comme composante à part entière des engagements extérieurs, au même titre que l’aérien, le terrestre ou le naval. Aujourd’hui, cette doctrine est en gestation mais encore floue.

2. Créer une filière IA de défense stratégique

Cela suppose de recruter, former, fidéliser des experts en IA appliquée à la défense. Mais aussi de sécuriser les données d’entraînement, les modèles, les infrastructures de calcul. Une IA militaire n’est efficace que si elle repose sur un écosystème souverain.

3. Intensifier la coopération interalliée

À l’échelle européenne, le partage d’outils d’IA, de systèmes de veille et de protocoles d’intervention est encore embryonnaire. Pourtant, la menace est commune, et les systèmes sont souvent interconnectés. Un pacte cyber-défensif doit être pensé, au sein de l’UE comme de l’OTAN.

Dans le domaine militaire, l’inaction coûte cher. L’intelligence artificielle ne fait qu’accélérer un processus déjà en cours : la guerre moderne se numérise, se décentralise, s’automatise. L’armée française dispose de talents, d’une doctrine adaptable et d’une expérience opérationnelle reconnue. Mais elle affronte une course contre la montre.

L’ennemi, lui, n’attend pas. Il infiltre déjà nos réseaux, cartographie nos faiblesses, programme ses frappes. Dans cette guerre, la victoire ne dépend plus seulement du courage ou de la stratégie. Elle dépend aussi… de lignes de code.