Anatomie des conflits contemporains : vers un nouvel ordre mondial (V de V)

Par le Dr. Romain Petit – Les doctrines chinoises et russes prônent l’instauration d’un nouvel ordre géostratégique mondial (5/5)

Cet article est le dernier de notre série « anatomie des conflits contemporains ». Point sur la guerre hybride russe.

Les stratégies hybrides de la Fédération de Russie comme levier de puissance

Les opérations hybrides russes sont à la fois intégrées aux opérations militaires conventionnelles et multiformes. Dès 2008, des cyberattaques avaient été menées en parallèle des opérations militaires conduites contre la Géorgie. Ces dernières avaient été menées par un groupement criminel appelé Russian Business Network (RBN), ainsi que par des hackers acquis à la cause de Poutine.

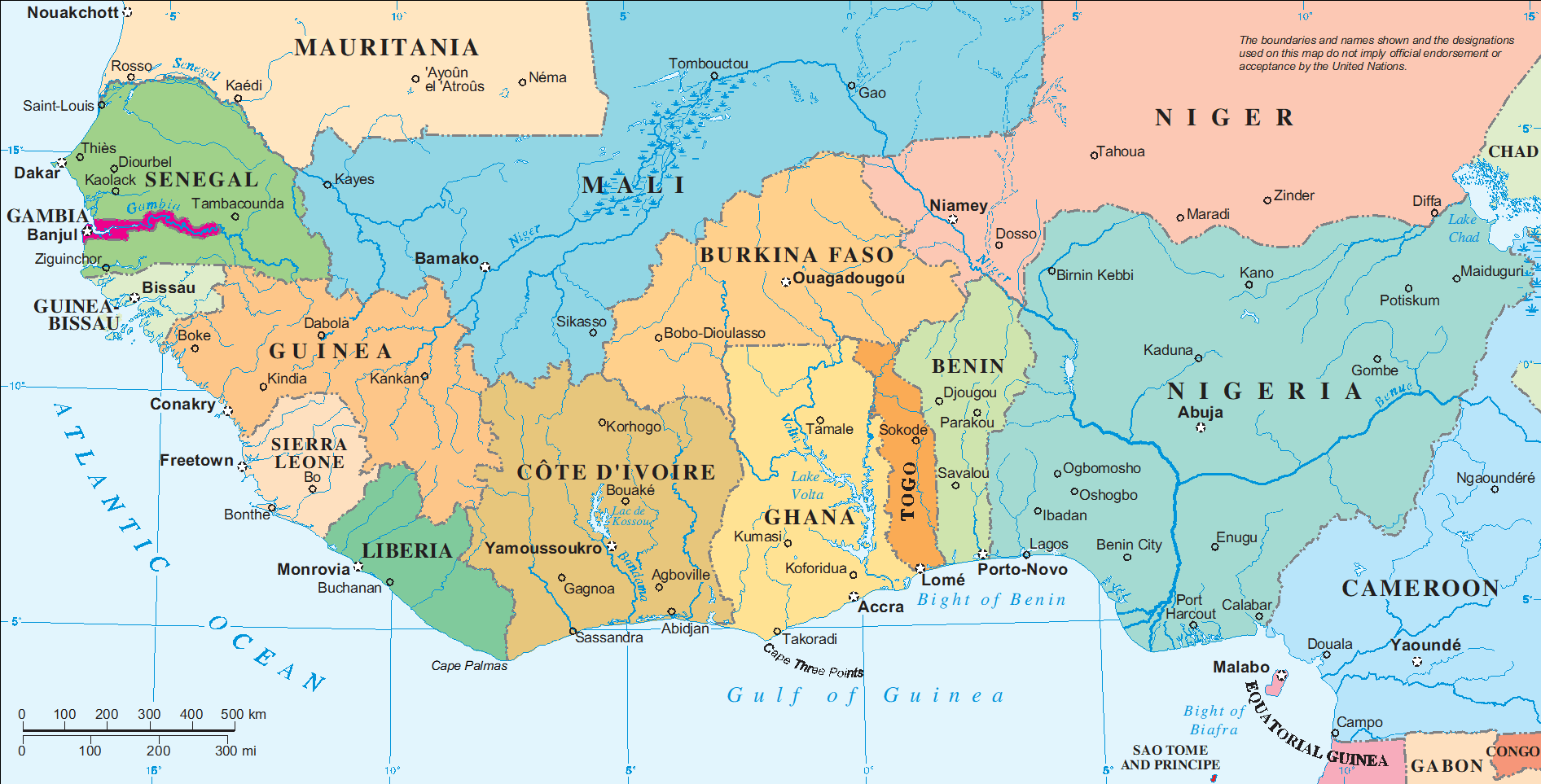

L’implication d’acteurs non-conventionnels est l’une des marques de fabrique de l’hybridité russe. Sociétés militaires privées (SMP), proxys, usines à Trolls, partisans ou militants, la Russie sous-traite de manière régulière une partie de ces actions de déstabilisation contre les puissances avec lesquelles elle est en compétition ou en conflit ouvert. L’exemple aujourd’hui le plus célèbre est incarnée par la SMP Wagner devenu depuis la mort de Prigojine l’Africa Corps (1). L’emploi d’unités paramilitaires dépourvues de signes d’appartenance distinctifs constituent une force de frappe semi-clandestine permettant de mener une série d’actions offensives dont le gouvernement russe peut nier être le commanditaire. Ainsi en 2014, des « petits hommes verts » s’étaient emparés de sites stratégiques à Sébastopol et Simféropol préparant ainsi l’annexion à venir de la Crimée par la Russie (2). Depuis la SMP Africa Corps (ex Wagner) n’a cessé d’exercer des actions d’influences ou d’ingérences en Lybie, en République Centrafricaine, en Syrie, au Mali, au Burkina Faso est la liste est loin d’être exhaustive. Usant de ruse et de tromperie, ces proxys mettent en œuvre des effets d’ébranlement contre leur adversaire, effets qui vont de la sidération de l’adversaire (stratégie du fait accompli) à son discrédit, voire à l’instauration d’un état insurrectionnel via notamment des moyens d’intoxication mentale de la population du pays adverse (3).

Pourvoyeur de violences, l’Africa Corps sert les intérêts russes de manière irrégulière et indirecte mais toujours de façon inféodée au Kremlin. Pourvoyeur également d’actions d’influence, cette organisation tend autant à séduire qu’à révulser – et, dans tous les cas, à subvertir les cœurs et les esprits, ceci dans le but d’inciter ou de dissuader à agir, ou à réagir à des actions menées ou programmées. Cette action de déstabilisation est menée la plupart du temps en complémentarité des actions militaires classiques comme la doctrine Guérassimov le laisse clairement entendre (4).

Cette carte est issue de la présentation d’un ouvrage

par l’institut de recherche polonais Institute for New Europe sur l’influence russe en Afrique en 2022 :

l’expansion russe sur ce continent s’est accélérée depuis.

(voir : The military involvement of the Russian Federation in Africa. Contracts and agreements signed, May 23, 2022,

Dr. Aleksander Olech, Natalia Matiaszczyk, Leon Pińczak, Jan Sobieraj>>>

https://ine.org.pl/en/the-military-involvement-of-the-russian-federation-in-africa-contracts-and-agreements-signed/)

La guerre de persuasion commence au travers de nos écrans de téléphones portables

Il n’est de secret pour personne qu’il existe aujourd’hui un véritable « business de la désinformation » russe via des sites internet, la création d’avatars, voire le financement de certains influenceurs fonctionnant comme de véritables officines de propagande et de subversion sans parler des actes de corruption et de compromission traditionnels (5). Acteurs relais au niveau idéologique, l’objectif demeure de convaincre les populations des pays cibles et de relayer les narratifs officiels russes afin d’étendre l’influence et la légitimité du Kremlin. Le champ cognitif est plus que jamais un terrain de conflictualité. La guerre de persuasion a lieu tous les jours sur les écrans de nos téléphones portables. Un des enjeux majeurs associé à cette guerre de l’influence demeure la volonté de mettre à mal la capacité de discernement et la capacité de résilience d’une Nation et de ses membres.

La capacité de résilience d’une Nation réside notamment dans ses forces morales et une puissance comme la Russie sait parfaitement que les forces militaires sont fortement tributaires du secteur civil et du secteur commercial tant en temps de paix qu’en temps de conflit (6). Nuire à la cohésion nationale, produire des narratifs qui divisent et minent le moral de la population adverse constitue des moyens de guerre psychologique promptes à briser la capacité de résistance d’un pays.

En ce sens, les stratégies hybrides misent en œuvre par la Fédération de Russie constituent un véritable levier de puissance, notamment dans les champs immatériels de l’influence et du cyberespace. Leur efficacité explique pour partie la perte d’influence française au sein de la bande sahélo-saharienne, et ce, malgré le coût humain et matériel de l’opération Barkhane (7). La guerre idéologique qui battait son plein lors de la Guerre Froide connaît aujourd’hui un regain d’intensité dans une logique similaire de compétition de puissance qui fait feu de tous bois. Il nous appartient collectivement de n’entretenir aucune naïveté sur cet état de fait sans sombrer pour cela dans le complotisme et la paranoïa, autres maux néfastes mettant à mal également notre capacité de résilience collective.

Notes

(1) La référence au corps expéditionnaire commandé par le Maréchal Rommel durant la Seconde Guerre mondiale laisse songeur lorsque l’on sait que le narratif russe relatif à la guerre menée en Ukraine consiste notamment à « dénazifier » le pays…

(2) Sur cette question lire : https://operationnels.com/2022/11/15/hybridite-des-conflits-le-cas-ukrainien-i-de-viii/

(3) Pour aller plus loin : https://operationnels.com/2024/03/11/guerre-hybride-et-securite-globale/

(4) Avant d’être nommé à la tête de « l’opération spéciale militaire » en Ukraine, Guérassimov a été nommé chef de l’état-major général des forces armées russes en 2012. Il est l’auteur de la doctrine (portant son nom) qui définit les principes de la guerre non-linéaire ou hybride.

(5) Sur ces questions voire notamment le documentaire : Laure Pollez, Christophe Barreyre, L’Europe dans la main de Poutine ?, 2022, Arte éditions.

(6) A noter que le premier colloque de l’ACADEM de novembre 2023 (Académie de défense de l’Ecole militaire) portait sur les Forces morales de la Nation.

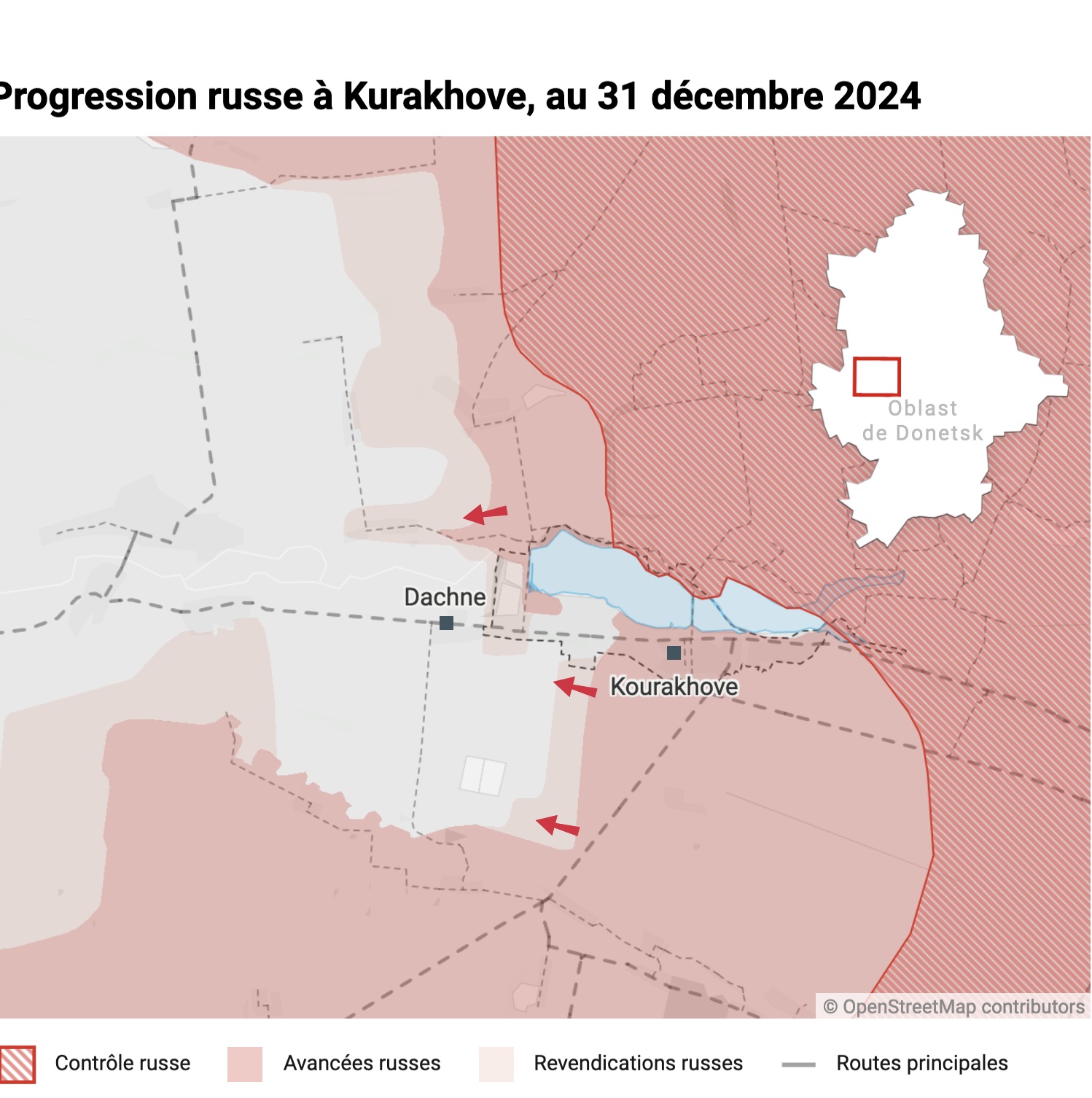

Illustration issue de : Alexander Palmer, Joseph S. Bermudez Jr., and Jennifer Jun, Base Development in Mali Indicates Continued Russian Involvement, 10 décembre 2024 © https://www.csis.org/analysis/base-development-mali-indicates-continued-russian-involvement