Quel avenir pour l’hélicoptère de combat ?

L’hélicoptère de combat ou d’attaque, plateforme essentielle au service des forces terrestres pendant un demi-siècle, semble aujourd’hui entrer dans une phase de remise en question globale. Partout où ils sont utilisés, les flottes vieillissent, et la question de leur renouvellement se pose. Mais est-ce un choix stratégique pertinent, ou conviendrait-il de s’orienter vers d’autres vecteurs ?

La multiplication des pertes russes sur le front ukrainien a provoqué un effet domino dans plusieurs pays, soucieux de préserver à la fois leurs équipages et leurs budgets. Le Japon a ainsi annoncé envisager le retrait progressif de ses principaux hélicoptères d’attaque et de reconnaissance, au profit de drones tactiques jugés plus adaptés aux conditions du champ de bataille contemporain. La France, de son côté, a choisi de renoncer au standard Mk3 du Tigre, censé prolonger et moderniser les capacités de son hélicoptère d’attaque. Officiellement, le retrait de l’Allemagne du programme binational a pesé dans la décision. Mais les déclarations du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, lors d’une audition parlementaire en février 2023, révèlent que les doutes sont en réalité bien antérieurs.

L’hélicoptère sert-il encore à quelque chose ?

Même les États-Unis, pionniers dans l’emploi massif des hélicoptères de combat, ont récemment infléchi leur stratégie. Le 8 février 2024, l’U.S. Army a annoncé la fin du programme FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), qui devait initialement remplacer les AH-64 Apache et les OH-58D Kiowa Warrior. Ce renoncement marque un tournant : le rotor ne semble plus incarner l’avenir de la manœuvre aéroterrestre, du moins dans sa forme classique.

Ces décisions, prises dans des contextes nationaux différents, mais convergents, traduisent un basculement doctrinal. L’hélicoptère de combat, désormais confronté à la prolifération des capteurs, des drones et des systèmes sol-air, n’est plus le vecteur dominant qu’il fut. Sa pertinence future dépendra de sa capacité à s’insérer dans un écosystème connecté et réactif, ou à céder progressivement sa place à d’autres vecteurs, plus adaptés aux dynamiques du champ de bataille contemporain.

Pour comprendre ce débat, il faut revenir à une question simple : pourquoi continue-t-on d’utiliser des hélicoptères de combat, alors même que les avions à voilure fixe semblent, sur le papier, leur être supérieurs ? En effet, ces derniers sont généralement plus rapides, plus endurants, capables de transporter une charge utile plus importante, tout en étant souvent moins coûteux à l’heure de vol. Pourtant, l’hélicoptère conserve un ensemble de qualités tactiques qui en font un outil unique sur le champ de bataille.

Les atouts de l’hélicoptère

Son principal avantage réside dans sa capacité à manœuvrer à très basse vitesse, à stationner en vol, voire à rester totalement immobile, et à décoller ou atterrir verticalement sans piste. Là où l’avion a besoin d’espace et d’élan, l’hélicoptère peut se poser au cœur du combat, suivre en temps réel la progression d’unités terrestres, ou intervenir dans des zones complexes — montagne, forêt, environnement urbain — inaccessibles à d’autres vecteurs aériens.

Cette aptitude à « habiter » l’espace tactique, à voler au rythme des troupes, à assurer une surveillance constante et un appui-feu au plus près du sol, constitue sa vraie valeur ajoutée. Plus qu’un simple tireur embarqué, l’hélicoptère devient un prolongement mobile et réactif des forces terrestres, capable de frapper, d’observer, de coordonner, et parfois de sauver. C’est cette présence aérienne souple, au contact direct du terrain, que ne peut offrir aucun autre aéronef habité.

Dès la Seconde Guerre mondiale, l’introduction de l’hélicoptère sur le champ de bataille ne s’est pas faite d’abord par la voie de la puissance de feu, mais par celle de l’urgence vitale. Dès la guerre de Corée (1950-1953), puis à plus grande échelle au Vietnam, l’hélicoptère a bouleversé la logistique sanitaire des armées modernes. Pour la première fois, il devenait possible d’évacuer un blessé en quelques minutes, directement depuis la zone de combat, sans avoir à attendre la sécurisation de routes ou à recourir à des convois terrestres lents et exposés.

Cette capacité nouvelle a profondément modifié les doctrines médicales militaires. Elle a permis de mettre en œuvre ce que les Anglo-Saxons nomment le « golden hour », cette heure cruciale durant laquelle une prise en charge chirurgicale rapide augmente de façon significative les chances de survie. Dans les conflits du XXe siècle, cette innovation a fait baisser drastiquement les taux de mortalité des blessés au combat.

Encore aujourd’hui, dans les armées modernes, l’évacuation héliportée reste un pilier de la chaîne sanitaire opérationnelle, notamment dans les opérations spéciales, les théâtres isolés ou les environnements non permissifs. Même face à la montée en puissance des drones, aucun système robotisé ne remplace encore cette capacité d’extraction humaine en conditions critiques, au plus près de la ligne de front.

Transport de troupes

Leur usage militaire offensif naît au Vietnam, face à l’incapacité des avions de chasse à opérer avec précision dans la jungle. Les premiers hélicoptères de combat, comme le Cobra américain, sont conçus pour accompagner les troupes, observer le terrain, identifier les cibles, et frapper avec précision, y compris contre des blindés. D’autres pays, comme la Russie, la Chine ou Israël développent alors leurs propres flottes. L’efficacité de ces appareils est prouvée dans plusieurs conflits, notamment au Liban ou en Afghanistan.

En Asie, deux puissances montantes ont également intégré l’hélicoptère de combat dans leurs doctrines : l’Inde et la Chine. L’Inde, confrontée à des frontières disputées et à des environnements extrêmes comme le Ladakh, a massivement investi dans les hélicoptères à haute altitude. Elle opère des Apache AH-64E américains, mais développe aussi des programmes indigènes, comme le Light Combat Helicopter (LCH), conçu pour opérer jusqu’à 5 000 mètres d’altitude, comme el Ladakh. Dans cette région, théâtre d’affrontements réguliers entre troupes indiennes et chinoises, l’hélicoptère de combat s’est imposé comme un atout majeur face aux contraintes de l’altitude et de l’isolement. Lors des tensions de 2020, l’Inde a déployé ses AH-64 Apache et ses hélicoptères légers LCH pour assurer des missions de reconnaissance armée, d’intimidation et de soutien aux forces au sol dans un environnement où l’aviation à voilure fixe est difficilement exploitable. L’Inde voit l’hélicoptère de combat comme un outil tactique, mais aussi stratégique, notamment pour affirmer sa souveraineté sur ces zones contestées de très haute altitude. Dans un environnement montagneux où les avions de chasse ne peuvent pas toujours manœuvrer efficacement, l’hélicoptère conserve une capacité de réaction inégalée.

La Chine, de son côté, a mis en service le Z-10, hélicoptère d’attaque moderne, accompagné du plus léger Z-19. Si leur efficacité reste débattue, la Chine poursuit une modernisation rapide de ces plateformes et les intègre dans une doctrine de guerre informatisée. Pékin considère que l’hélicoptère ne peut plus opérer seul : il doit fonctionner en réseau avec des drones, des systèmes de guerre électronique, et des capacités d’artillerie longue portée. Dans le détroit de Taïwan, les manœuvres chinoises font souvent appel à ces appareils pour simuler des opérations amphibies ou des percées mécanisées, preuve que l’Armée populaire de libération continue de miser sur cette capacité.

La France et ses hélicoptères

La France, pour sa part, tarde à s’engager dans la création d’un hélicoptère de combat dédié. Pendant longtemps, elle modifie des appareils de reconnaissance, comme la Gazelle, en les armant de missiles. Cette posture résulte d’une doctrine centrée sur la dissuasion nucléaire et des opérations expéditionnaires légères. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que la France, avec l’Allemagne, lance le programme Tigre, dans une logique de souveraineté européenne. Entré en service en 2005, le Tigre est engagé en Afghanistan, en Libye et au Sahel. S’il se montre efficace sur le plan tactique, sa disponibilité reste faible et son entretien coûteux. Face à l’émergence des drones et à la vulnérabilité accrue face aux missiles portables, la pertinence du programme est remise en question. La France choisit pourtant de prolonger l’aventure avec le Tigre MkIII, modernisé pour intégrer les opérations en réseau, tandis que l’Allemagne se retire du projet.

Dans d’autres pays, les doutes émergent dès les années 1990. Le succès des frappes précises menées par des avions lors de la guerre du Golfe, combiné à la montée en puissance des armes anti-aériennes, révèle la fragilité de l’hélicoptère sur le champ de bataille. Lors de la guerre du Kosovo, les États-Unis refusent d’engager leurs Apache, de peur des pertes. En Irak, en 2003, une opération à Kerbala avec 31 hélicoptères d’attaque vire au fiasco : deux sont abattus, les autres gravement endommagés.

En parallèle, des vecteurs alternatifs apparaissent : les avions de soutien léger comme le A-10 offrent une plus grande autonomie, une charge utile plus importante et un coût réduit. Difficile d’imaginer aujourd’hui une mission que l’hélicoptère pourrait accomplir mieux qu’eux, à l’exception de certaines opérations de sauvetage ou de débarquement sous feu ennemi. Et pourtant, les États-Unis poursuivent la production d’hélicoptères de combat. Cette réalité s’explique en partie par l’accord de Key West de 1948, qui interdit à l’US Army d’utiliser des avions d’attaque. N’étant pas concernés par cette restriction, les Marines se tournent quant à eux vers des avions multirôles et des tiltrotors comme le MV-22 Osprey, tandis que l’armée de terre entretient une flotte massive d’Apache pour conserver une capacité d’appui-feu autonome.

Face à l’Ukraine

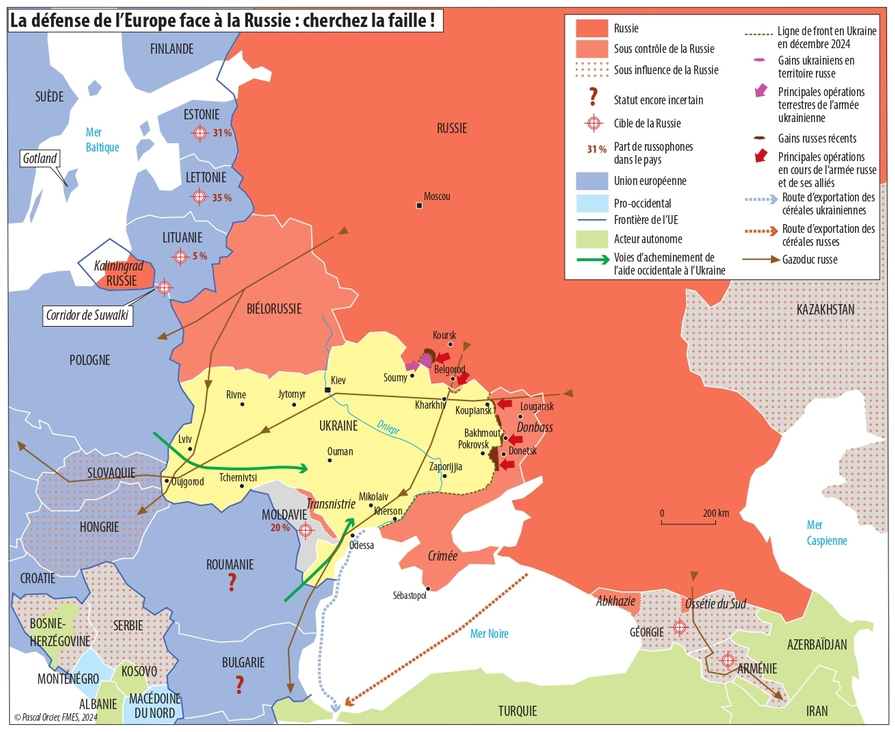

En Ukraine, l’expérience opérationnelle des hélicoptères de combat s’est révélée contrastée. L’armée russe les a engagés dans trois types de missions : l’appui aux troupes aéroportées, l’interdiction des percées blindées et les tirs d’artillerie depuis les airs. Mais dans les faits, ces déploiements ont largement échoué, en particulier lors des trois batailles décisives du début de l’invasion, que l’on peut considérer comme ayant sauvé l’Ukraine : Hostomel (25 février 2022), Vasilkiv (26 février 2022) et Voznessensk (2–3 puis 9–18 mars 2022). À chaque fois, les hélicoptères d’assaut et d’escorte n’ont pas réussi à assurer la couverture des forces aéroportées russes, qui ont été décimées avant même la jonction avec les unités terrestres. Ces revers ont mis en évidence les limites de l’emploi des hélicoptères dans des environnements saturés de défenses aériennes légères et de missiles sol-air portables.

Les missions antichars, menées par des Ka-52 et Mi-28 équipés de missiles guidés, ont obtenu quelques succès locaux, notamment en freinant certaines tentatives ukrainiennes de percées mécanisées. Toutefois, ces actions, conduites à longue distance et souvent en vol rasant pour éviter la défense antiaérienne, n’ont produit aucun effet décisif face à l’usage massif de drones armés et de l’artillerie ukrainienne. Plus encore, elles ont révélé la vulnérabilité croissante de ces plateformes dans un environnement saturé de capteurs et de systèmes de ciblage autonomes.

Enfin, l’emploi tactique des hélicoptères comme artillerie volante, consistant à tirer des roquettes non guidées depuis une trajectoire d’évitement rapide, s’est révélé inefficace. Hérité de conflits passés, ce mode opératoire, assimilable à des tirs d’« artillerie volante » hasardeux, expose des plateformes coûteuses et vulnérables pour un effet au sol limité et imprécis. L’expérience russe en Ukraine illustre les limites de cette approche : les hélicoptères, contraints de voler à basse altitude pour éviter les défenses sol-air, ne parviennent ni à délivrer des feux précis ni à survivre durablement sur un champ de bataille saturé de menaces. Cette impasse tactique a été résumée de manière saisissante dans un rapport du think tank britannique Royal United Services Institute (RUSI) : « Dans les conflits modernes, ce n’est pas l’hélicoptère qui s’adapte au champ de bataille, c’est le champ de bataille qui rejette l’hélicoptère mal employé. »

(Jack Watling, chercheur au Royal United Services Institute (RUSI). Elle figure dans le rapport intitulé « The Russian Air War and Ukrainian Requirements for Air Defence », publié en novembre 2022, https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/russian-air-war-and-ukrainian-requirements-air-defence)

Pourtant, la Russie continue d’affirmer la centralité de l’hélicoptère de combat dans sa doctrine militaire. Loin d’abandonner cette capacité malgré les pertes en Ukraine, Moscou cherche à la réinventer. Depuis le début de la guerre, les hélicoptères russes, notamment les Ka-52 et Mi-28, ont subi des pertes importantes. Néanmoins, le Kremlin ne remet pas en cause leur utilité. Bien au contraire : les efforts ont été redoublés pour moderniser les plateformes existantes. Le Ka-52M et le Mi-28NM, par exemple, sont en cours d’intégration, avec des capteurs améliorés, une meilleure protection balistique et des liaisons de données sécurisées.

Cette persistance tient à plusieurs facteurs : l’ampleur du territoire russe, la doctrine héritée d’une guerre mécanisée de masse, et la conviction que l’hélicoptère, s’il est inséré dans une architecture tactique renouvelée, conserve sa pertinence. En parallèle, la Russie développe aussi des drones de combat lourds, comme le S-70 Okhotnik-B, misant sur une complémentarité entre moyens habités et non habités. Pour Moscou, l’expérience ukrainienne n’a pas signé la fin de l’hélicoptère de combat, mais plutôt précipité sa transformation.

Israël, confronté à une autre configuration tactique, a choisi de maintenir et moderniser ses hélicoptères Apache. L’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a souligné l’importance d’une réponse immédiate et adaptée, dans un théâtre où la proximité des menaces empêchait l’intervention d’autres vecteurs. Les hélicoptères ont permis l’appui-feu rapproché, la coordination avec les forces au sol, l’évacuation sous le feu. Leur rôle s’est avéré crucial, mais strictement localisé, et limité à un environnement contrôlé par ailleurs par une supériorité technologique et organisationnelle.

Les limites du modèle

Mais ces exemples montrent aussi les limites du modèle. Dans un espace aérien bas saturé de drones kamikazes et de munitions rôdeuses, l’hélicoptère de combat est un colosse vulnérable. Il peut certes repérer et neutraliser ponctuellement certaines menaces, mais il n’est ni conçu ni adapté pour intercepter efficacement des vagues de microdrones. Il est visible, lent, et chaque minute de vol dans un tel environnement l’expose à la destruction.

Aujourd’hui, la défense anti-drones repose sur des systèmes dédiés : radars, brouilleurs, munitions interceptrices, canons à très courte portée, lasers. L’hélicoptère peut y trouver une place marginale, comme relais de détection ou plate-forme de coordination, mais ne peut plus être le pivot de la maîtrise du TBA.

Enfin, comme on l’avait constaté dans le cas américain, l’hélicoptère de combat occupe une position doctrinale ambivalente dans les forces armées contemporaines, et ce n’est pas une question administrative mineure. Ni tout à fait aérien, ni totalement terrestre, il se situe à l’intersection de deux logiques opérationnelles souvent contradictoires : celle de la maîtrise de la troisième dimension, traditionnellement confiée à l’armée de l’air, et celle du combat interarmes, propre à l’armée de terre. Selon les pays, ce dilemme a été tranché en faveur de l’une ou l’autre de ces visions, révélant ainsi des conceptions profondément différentes de l’art de la guerre.

Armée de l’Air ou de Terre ?

Dans certains États, les hélicoptères de combat sont placés sous l’autorité de l’armée de l’air, qui les considère comme une extension de ses moyens d’action, au même titre que les avions d’attaque au sol. C’est notamment le cas de la Russie, où les forces aérospatiales (VKS) opèrent des appareils tels que les Ka-52 et Mi-28, y compris pour des missions d’appui direct aux troupes terrestres. Cette centralisation reflète une volonté de maîtrise unifiée de la dimension aérienne, mais elle se heurte à des difficultés persistantes de coordination interarmes, comme l’ont montré les déboires russes en Ukraine. Israël appartient également à cette catégorie : les hélicoptères d’attaque, principalement des AH-64 Apache, sont intégrés à l’armée de l’air israélienne, et non aux forces terrestres. Cette organisation repose sur une conception intégrée de la puissance aérienne, dans laquelle les moyens à voilure tournante et fixe participent d’un même continuum stratégique. De même, l’Algérie et, dans une certaine mesure, la Chine ont opté pour une gestion aérienne centralisée de leurs hélicoptères de combat.

À l’inverse, d’autres puissances ont fait le choix d’une autonomie complète des forces terrestres en matière de moyens d’appui hélicoptère. Les États-Unis illustrent de façon exemplaire cette logique : l’U.S. Army dispose d’une aviation autonome, dotée de milliers d’appareils – en particulier les AH-64 Apache – considérés comme des vecteurs organiques du combat terrestre. L’armée de l’air américaine n’intervient pas dans leur emploi opérationnel. La France suit une approche similaire avec son Aviation légère de l’armée de Terre (ALAT), qui exploite les hélicoptères Tigre et NH90 pour l’appui-feu, la reconnaissance ou l’aéromobilité. Cette organisation favorise la souplesse tactique et l’intégration directe dans la manœuvre au sol. L’Allemagne, l’Italie ou encore le Royaume-Uni ont également confié l’emploi des hélicoptères d’attaque à leur armée de terre respective, en soulignant leur rôle essentiel dans les opérations interarmes.

Certains pays enfin adoptent une structure hybride ou en transition. C’est le cas de l’Inde, longtemps marquée par une prédominance de l’armée de l’air, mais qui développe désormais une aviation de terre autonome pour ses hélicoptères d’attaque. La Turquie, quant à elle, partage les moyens entre les forces terrestres et d’autres branches (gendarmerie, forces spéciales), selon les besoins spécifiques de chaque composante.

Ce clivage entre armée de l’air et armée de terre dépasse le simple organigramme. Il engage une philosophie du combat : centraliser l’hélicoptère au sein d’une force aérienne, c’est le rattacher à une logique de frappe et de supériorité dans la profondeur ; le confier à la terre, c’est l’inscrire dans la manœuvre immédiate, dans la dynamique du contact. Chaque modèle présente ses avantages et ses limites. La centralisation peut offrir une gestion plus rationnelle des ressources, mais au prix d’une réactivité tactique moindre. L’autonomie terrestre favorise l’agilité, mais suppose une interopérabilité fluide entre les systèmes sol et air, souvent difficile à atteindre.

Cette diversité organisationnelle se prolonge dans les structures de formation des équipages. Là encore, deux modèles s’opposent. Dans les pays où l’hélicoptère de combat relève de l’armée de l’air, celle-ci conserve un monopole sur la formation de ses pilotes, depuis la sélection initiale jusqu’à l’instruction tactique. C’est le cas en Israël, où les équipages d’Apache sont issus de la filière unique de l’armée de l’air, laquelle unifie la formation des pilotes de chasse, de transport et d’hélicoptères de combat selon une logique centralisée. En Russie également, les académies aériennes des forces aérospatiales assurent l’intégralité de la formation des pilotes de Ka-52 ou de Mi-28, dans le prolongement d’une doctrine soviétique qui subordonnait déjà le rotor à l’aviation militaire. Cette centralisation garantit une cohérence doctrinale, mais tend à éloigner les pilotes d’hélicoptère de la culture propre au combat terrestre.

À l’inverse, dans les pays où les hélicoptères de combat sont intégrés à l’armée de terre, la formation est assurée par cette dernière, dans un cadre doctrinal cohérent avec l’emploi tactique attendu des appareils. Aux États-Unis, l’U.S. Army dispose de ses propres écoles et centres de formation, notamment à Fort Novosel, où les pilotes d’Apache suivent un cursus entièrement distinct de celui de l’Air Force. La France, avec son Aviation légère de l’armée de Terre, forme ses pilotes à l’École de Dax, dans une filière spécifique qui privilégie la compréhension fine des opérations interarmes. Cette logique de formation organique permet une meilleure intégration des pilotes au sein des unités terrestres, au prix parfois d’un cloisonnement technologique ou logistique vis-à-vis des autres forces aériennes.

Le cas indien

Certaines nations adoptent une approche mixte, comme l’Inde, qui tend à faire évoluer un modèle longtemps dominé par l’armée de l’air vers une autonomie croissante de l’armée de terre en matière de formation. D’autres, comme la Turquie, partagent les rôles entre différentes structures selon les besoins des forces concernées. Dans tous les cas, la question de la formation des équipages ne se réduit pas à une simple gestion des compétences techniques : elle constitue un révélateur doctrinal majeur, un point d’articulation entre vision stratégique, culture opérationnelle et organisation des forces. Former un pilote d’hélicoptère de combat, c’est déjà lui assigner une fonction dans la grammaire du combat : aérienne ou terrestre, centralisée ou interarmes, stratégique ou tactique.

À cette divergence dans la formation des pilotes correspond, de manière logique, une structuration parallèle en ce qui concerne la maintenance, la formation des techniciens et la gestion logistique des hélicoptères de combat. Dans les armées où ces appareils relèvent de l’armée de l’air, la maintenance est assurée par des personnels techniques formés et commandés par cette même armée, selon des standards homogènes à l’ensemble de la flotte aérienne. C’est le cas en Israël, où la Heyl HaAvir conserve le monopole sur l’entretien des AH-64 Apache, les techniciens étant formés dans un cursus commun à celui des autres appareils aériens. En Russie également, les équipes de maintenance dépendent des forces aérospatiales, y compris lorsqu’elles interviennent en appui des troupes terrestres, ce qui peut parfois générer des frictions ou des délais dans les environnements décentralisés. À l’inverse, dans les pays où les hélicoptères de combat sont intégrés à l’armée de terre, celle-ci développe ses propres structures de soutien, avec des techniciens formés en interne et des capacités de maintenance et de gestion logistique conçues pour fonctionner au plus près du front. Aux États-Unis, l’U.S. Army forme ses mécaniciens à Fort Novosel et gère l’ensemble de la chaîne technique et logistique de ses AH-64 Apache. En France, l’ALAT dispose de ses propres filières de formation technique, distinctes de celles de l’armée de l’air, et les opérations de maintenance sont intégrées aux régiments. Ce modèle organique favorise une plus grande autonomie tactique et une meilleure continuité entre emploi opérationnel et soutien technique. Toutefois, il implique une duplication des structures entre les différentes armées, au risque de la redondance et de la complexité interarmées. La logistique de l’hélicoptère de combat, loin d’être un simple enjeu technique, révèle ainsi les tensions structurelles entre centralisation aérienne et décentralisation terrestre, entre interopérabilité et souveraineté tactique.

À l’heure où les conflits contemporains redéfinissent les rapports entre drone, artillerie et hélicoptère, cette question reste plus que jamais ouverte : l’hélicoptère de combat est-il encore un outil aérien, ou bien est-il devenu une composante du combat terrestre, pilotée depuis le ciel ? À cette interrogation, chaque nation apporte une réponse qui reflète non seulement ses priorités opérationnelles, mais aussi sa culture stratégique. En somme, l’hélicoptère de combat demeure utile, mais dans un rôle redéfini. Il conserve une pertinence pour l’appui réactif, les interventions rapides et la coordination interarmes. Toutefois, il n’est plus l’instrument de domination qu’il a pu incarner dans les conflits du passé. Sa survie opérationnelle passe désormais par son intégration dans un écosystème plus vaste, connecté, distribué, et articulé autour de capteurs, de drones et de feux longue portée. C’est à cette condition qu’il pourra éviter l’obsolescence, et ne pas devenir une variable d’ajustement dans les arbitrages budgétaires difficiles qui s’annoncent.