Une révision de la dissuasion française s’imposera-t-elle dès 2025 ?

La dissuasion française constitue, aujourd’hui, l’un des piliers de la posture de défense du pays, tout en conférant à Paris son autonomie stratégique lui garantissant une liberté de position et de ton rare, y compris dans le camp occidental.

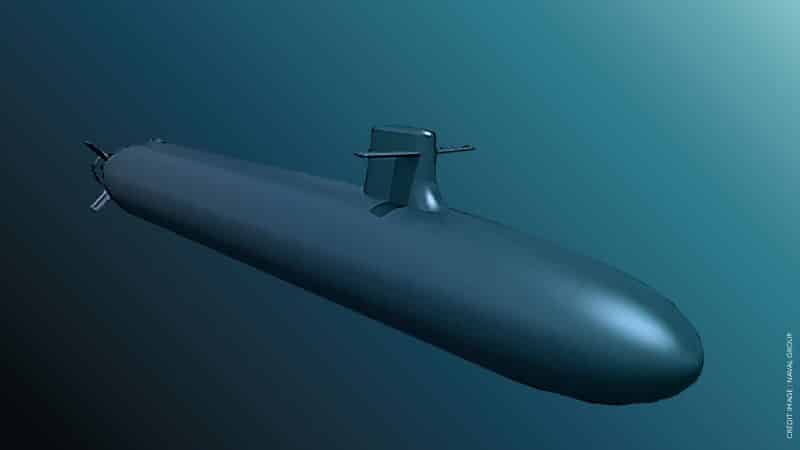

Son incontestable efficacité, depuis 1964, sera préservée, pour les quatre décennies à venir, par la modernisation de ses deux composantes stratégiques, avec l’arrivée du nouveau missile de croisière supersonique aéroporté ASN4G, dès 2035, et l’entrée en service des nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins SNLE 3G, à cette même échéance.

C’est, tout du moins, ainsi que la Loi de Programmation Militaire 2024-2030, présente le sujet, qui va consacrer plus de 50 Md€ à cette mission sur son exécution, avec l’objectif de remplacer, presque à l’identique et à partir de 2035, les moyens actuels, par des capacités largement modernisées, donc plus efficaces.

Toutefois, ces dernières années, les menaces pouvant viser, potentiellement, la France, comme ses intérêts vitaux, censées protéger par la dissuasion nationale, ont considérablement évoluer, dans leur nature, leur origine et leur volume.

Alors que de nombreuses voix s’élèvent, outre-Manche comme outre-Atlantique, appelant à une révision profonde et rapide des postures de dissuasion britanniques et américaines, pour répondre à ces évolutions, il est, peut-être, nécessaire de faire de même en France, sans attendre la fin de la LPM en cours, pour transformer l’outil au cœur de la sécurité stratégique du pays, et de ses intérêts vitaux.

Sommaire

- La dissuasion française, sa modernisation et le principe de stricte nécessité

- L’apparition de nouvelles menaces change les données de l’équation stratégique française

- L’émergence de nouvelles menaces stratégiques non nucléaires doit également être considérée et traitée

- De nombreuses voix appellent à l’extension et la transformation de la dissuasion américaine

- La modernisation itérative de la dissuasion française pour 2035 répond-elle à la réalité de l’évolution de la menace ?

- Conclusion

La dissuasion française, sa modernisation et le principe de stricte nécessité

Bâtie sur le principe de stricte nécessité, la dissuasion française a pour fonction de donner aux autorités du pays, les moyens nécessaires et suffisants, pour s’intégrer efficacement dans le discours stratégique mondial, et ce, de manière strictement autonome, tout en assurant la sécurité et l’intégrité du pays.

Celle-ci se décompose, aujourd’hui, en deux forces aux capacités complémentaires. La première est la Force aérienne stratégique, forte de deux escadrons de chasse équipés de chasseurs Rafale et d’une cinquantaine de missiles nucléaires supersoniques ASMPA-R, d’une portée de plus de 500 km, et transportant une tête nucléaire TNA de 100 à 300 kilotonnes.

À cette capacité mise en œuvre par l’Armée de l’air, s’ajoute, ponctuellement, la Force Aéronavale Nucléaire, ou FaNu, permettant à des Rafale M de la flottille 12F, de mettre en œuvre ce même missile ASMPA-R, à partir du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle.

Ensemble, ces deux capacités confèrent aux autorités françaises en vaste champ opérationnel et lexical stratégique, la composante aérienne formant la force visible pour répondre aux déploiements de forces ou à la menace d’un adversaire potentiel, et la composante sous-marine, en assurant l’adversaire d’une destruction presque complète, s’il venait à frapper la France ou ses intérêts vitaux, et ce, même si la France était elle-même frappée massivement par des armes nucléaires.

Contrairement à ce qui est parfois avancé, la dissuasion française est aujourd’hui correctement dimensionnée, et certainement efficace, pour contenir la menace d’un pays comme la Russie, et ce, en dépit d’un nombre beaucoup plus important de vecteurs et de têtes nucléaires pour Moscou.

En outre, cette dissuasion, face à la Russie, toujours, est également suffisante pour être étendue à d’autres pays européens alliés, le cas échéant. Son efficacité est, en effet, liée à sa capacité de destruction chez l’adversaire, et non au périmètre qu’elle protège, même si, dans ce domaine, la perception de la détermination française pour protéger ses alliés, y compris en assumant le risque nucléaire, joue également un rôle déterminant.

De fait, aujourd’hui, la dissuasion française remplie pleinement, et parfaitement sa mission, et peut même, le cas échéant, le faire sur un périmètre plus étendu. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de la LPM 2024-2030, sa modernisation, avec l’arrivée du missile ASN4G pour remplacer l’ASMPA-R, et du SNLE 3G pour remplacer les SNLE classe Triomphant, est prévue à partir de 2035, avec un périmètre strictement identique.

L’apparition de nouvelles menaces change les données de l’équation stratégique française

Toutefois, ces dernières années, sont apparues de nouvelles menaces, susceptibles de profondément bouleverser l’équilibre stratégique sur lequel est aujourd’hui bâtie la dissuasion française, et qui est transposé, au travers de la LPM 2024-2030, dans la dissuasion NG française, à partir de 2035.

Ainsi, alors que la menace stratégique pouvant viser la France et ses intérêts vitaux, jusqu’à présent, était avant tout constituée par l’arsenal stratégique russe, d’autres pays, aujourd’hui, se sont dotés de moyens comparables, susceptibles d’atteindre la France, ses territoires ultramarins ou ses intérêts.

C’est en particulier le cas de la Corée du Nord, qui a développé un missile ICBM pouvant atteindre l’Europe, le Hwasong-15, d’une portée de 13.000 km, et qui pourrait, prochainement, être doté de têtes nucléaires à trajectoire indépendante MIRV.

L’Iran, pour sa part, dispose déjà de missiles balistiques susceptibles d’atteindre le sol européen, avec le Shahab-5 d’une portée estimée au-delà de 4500 km. Si le pays ne dispose pas, pour l’heure, d’un arsenal nucléaire, plusieurs services de renseignement, y compris le Mossad israélien, estiment que Téhéran ne serait plus qu’à quelques mois de pouvoir s’en doter.

Dans les deux cas, ces pays pourraient enregistrer, dans les mois et années à venir, des progrès substantiels dans leurs programmes nucléaires et balistiques, avec une aide technologique possible venue de Russie, en échange du soutien de Téhéran et Pyongyang à l’effort militaire russe contre l’Ukraine.

La Russie, justement, développe et modernise rapidement son arsenal nucléaire, avec l’entrée en service de nouveaux vecteurs, comme les SNLE de la classe Boreï, les bombardiers stratégiques Tu-160M et les ICBM RS-28 Sarmat, équipés du planeur hypersonique Avangard.

Surtout, les armées russes se dotent très rapidement de nouvelles capacités nucléaires non stratégiques, qu’il s’agisse de missiles balistiques à courte et moyenne portée, ou de missiles de croisières super ou hypersoniques, tous pouvant alternativement être équipés de charges militaires conventionnelles ou nucléaires.

Enfin, la Chine produit un effort sans équivalent, pour accroitre et étendre ses capacités de frappe nucléaire, son arsenal devant être triplé d’ici à 2035, pour atteindre 1000 vecteurs opérationnels.

Pékin se dote, notamment, de capacités stratégiques renouvelées, avec le nouveau missile ICBM à carburant solide DF-41, qui existe en version mobile et en silos, et le missile SLBM JL-3 qui arme les nouveaux SNLE Type 09IV chinois. Comme Moscou, toutefois, les forces chinoises s’équipent aussi d’un nombre croissant de vecteurs à plus courte portée, et d’une puissance de destruction non stratégique, à vocation conventionnelle ou nucléaire.

L’émergence de nouvelles menaces stratégiques non nucléaires doit également être considérée et traitée

À ces nouvelles menaces stratégiques nucléaires, pouvant directement menacer la France et ses intérêts vitaux, s’ajoutent, également, de nouvelles capacités au potentiel de destruction stratégique, mais armées de charges conventionnelles et/ou faiblement létales.

L’exemple le plus célèbre, pour illustrer ces nouvelles menaces, est l’arrivée des drones d’attaque à longue portée, mis en évidence avec les drones Shahed-136 iraniens et Geran-2 russes, employés par les forces de Moscou pour frapper les installations civiles clés en Ukraine.

Bien que vulnérables et transportant une charge militaire relativement réduite, ces drones disposent de deux atouts les transformants en menace potentiellement stratégique, pour un pays comme la France.

D’abord, leur portée, pouvant dépasser les 2000 km aujourd’hui, probablement davantage demain, leur permet d’atteindre des cibles très distantes, pour mener des frappes destructrices contre les infrastructures civiles d’un pays, comme le réseau de communication, le réseau de transport, les réserves de carburant, les capacités industrielles et énergétiques, voire les centres de commandement et de coordination militaires et civils, y compris politiques.

Or, au-delà de la possibilité d’atteindre dans la profondeur des infrastructures clés, cette portée augmente, au carré, le nombre d’infrastructures potentiellement ciblées, rendant leur protection presque impossible par des moyens antidrones classiques. Ainsi, si un drone d’une portée de 500 km peut atteindre, potentiellement, les cibles présentes sur 200.000 km² du territoire adverse, une portée de 1000 km, porte cette surface à 800.000 km².

Surtout, ces drones sont relativement simples et rapides à concevoir et à construire, et ils sont peu onéreux. Ainsi, un drone de la famille Geran-2, serait produit pour 2 à 3 millions de roubles en Russie, soit 20 à 30 k$. Ce faisant, une flotte de 5000 de ces drones, susceptibles de saturer, endommager ou détruire la plupart des grandes infrastructures d’un pays comme la France, peut-être construire en une année, et pour à peine 150 m$.

Ainsi, certains pays hostiles ou sous influence, peuvent se doter, à moindres frais, et sur des courts délais, de capacités de frappes au potentiel de destruction quasi stratégique, contre un pays très développé, qu’il serait presque impossible de contrer, et ce, sans même devoir franchir le seuil nucléaire.

Cette capacité, et d’autres comme les armes à impulsion électromagnétique, les attaques cyber, voire les moyens chimiques ou biologiques, peuvent engendrer, à relativement court terme, un profond bouleversement de la menace stratégique susceptible de viser, potentiellement, la France, contre laquelle la dissuasion, dans son format actuel, et tel que prévu dans les décennies à venir, pourrait ne pas suffire.

De nombreuses voix appellent à l’extension et la transformation de la dissuasion américaine

Si les questions portant sur la dissuasion, sont très rarement débattues sur la scène publique en France, en particulier par les militaires et les Think Tank qui travaillent pour le ministère des Armées, ce n’est pas le cas, bien au contraire, aux États-Unis.

Ainsi, le think tank conservateur américain Heritage Foundation, vient de publier une analyse stratégique pour anticiper la nouvelle Nuclear Posture Review (NPR), qui doit être rédigée et débattue en 2025, par la nouvelle administration américaine, qui sortira des urnes en novembre 2024.

Comme évoqué ici, la Heritage Foundation porte un regard critique sur le renouvellement, entamé aujourd’hui presque à l’identique des moyens de la dissuasion américaine, avec le développement de l’ICBM Sentinel, du bombardier stratégique B-21 Raider, ainsi que du nouveau SSBN classe Columbia, alors même que la menace, elle, a considérablement évoluée, en volume comme en nature, ces dix dernières années.

Sans surprise, la principale préoccupation du think tank américain, concerne la montée en puissance très rapide des moyens de frappe nucléaire chinois, venant déstabiliser le statu quo russo-américain hérité de la guerre froide.

Toutefois, là aussi, les analystes américains pointent la transformation des moyens stratégiques et nucléaires non stratégiques russes, et l’émergence de nouvelles menaces avérées (ICBM nord coréens), ou en devenir (programme nucléaire iranien), avec le risque d’une propagation rapide des armes nucléaires dans les décennies à venir.

Pour répondre à ces menaces, et bien que d’obédience républicaine, donc proche de Donald Trump, dont le programme Défense demeure très incertain, la Heritage Foundation préconise l’augmentation rapide des moyens de dissuasion américains, avec le retour à une flotte de SNLE à 16 navires, le développement d’une version mobile de l’ICBM Sentinel, et l’augmentation du nombre de B-21 Raider.

Surtout, elle préconise le développement et le déploiement rapide de capacités nucléaires non stratégiques, notamment en Europe, pour contenir l’émergence de ce type de menaces sur les théâtres européens, Pacifiques et, potentiellement, moyen-oriental.

La modernisation itérative de la dissuasion française pour 2035 répond-elle à la réalité de l’évolution de la menace ?

Les arguments avancés par le Think Tank américain, pour appeler à une révision de la dissuasion américaine, dans son format comme dans sa composition, se transposent, évidemment, à la dissuasion française, elle aussi visant une modernisation itérative, des moyens dont elle dispose aujourd’hui.

Ainsi, même si elle intégrera probablement, à l’avenir, des drones de combat de type Loyal Wingmen furtifs pour accompagner les missions Poker, la composante aérienne de la dissuasion française demeurera armée d’un missile sol-air à moyenne portée et forte puissance, comme l’ASMPA-R aujourd’hui, mis en œuvre par des avions de combat tactiques Rafale, comme aujourd’hui, et soutenus par des avions de chasse d’escorte et des appareils de soutien, tanker et Awacs, comme aujourd’hui.

En outre, si les équipements seront beaucoup plus modernes, et performants, le nombre d’appareils, de missiles, et de têtes nucléaires, ne semble pas destiner à évoluer, alors que la répartition de la menace, elle, est appelée à sensiblement s’étendre.

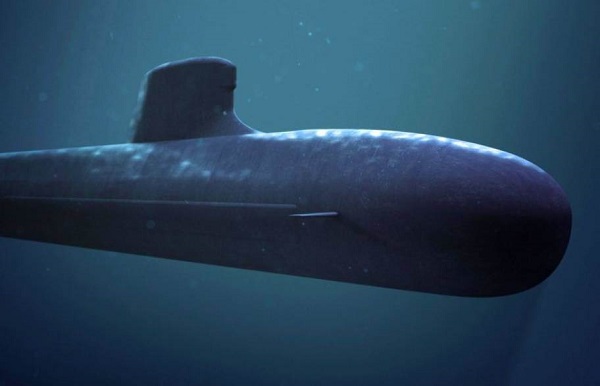

De même, la force océanique stratégique à venir, prévoit toujours de s’appuyer sur 4 SNLE, permettant de disposer d’un navire en patrouille à tout instant, d’un navire en alerte à 24 heures, d’un navire à l’entrainement, mobilisable en quelques semaines, et d’un navire en maintenance.

Pourtant, l’arrivée de la Chine dans l’équation stratégique mondiale, et, dans une moindre mesure, de la Corée du Nord, obligera la FOST à diviser ses moyens, pour contenir simultanément ces menaces à la limite de la portée de ses missiles, notamment en déployant, au besoin, un SNLE dans une zone de patrouille mieux adaptée.

En outre, la montée en puissance des flottes sous-marines russes et chinoises, en particulièrement des flottes de sous-marins nucléaires d’attaque ou lance-missiles, SSN et SSGN, viendra accroitre le risque de compromission de l’unique navire en patrouille français, ce d’autant que le nombre de drones de patrouille sous-marine, conçus précisément pour accroitre les opportunités de détection, va nécessairement bondir dans les années à venir.

Enfin, l’absence de capacités de frappes de basse intensité, dites « Low Yield » en anglais, et de « de frappe nucléaire non stratégique », dans la nomenclature russe et en chinois, pourrait considérablement affaiblir la posture dissuasive française dans les années à venir, qu’il s’agisse de répondre à ce type de déploiement visible, de la part d’un adversaire potentiel, voire de contenir, au besoin, la menace de frappes stratégiques non nucléaires, par l’intermédiaire d’une flotte massive de drones d’attaque, à la portée budgétaire et technologique d’un grand nombre de pays.

Conclusion

On le voit, si la dissuasion française a rempli parfaitement son rôle, jusqu’à aujourd’hui, la trajectoire retenue, pour son évolution, dans les décennies à venir, bénéficierait, très certainement, d’une nouvelle analyse, prenant en considération, non pas le simple remplacement des moyens existants par des équipements plus modernes et performants, mais aussi la transformation qui est à l’œuvre, concernant la menace stratégique dans le monde.

Cet exercice permettrait, sans le moindre doute, de bâtir une vision plus actuelle sur la réalité des menaces, et leur évolution prévisible dans les années et décennies à venir, et ferait émerger une dissuasion française plus homogène, plus résiliente, et donc plus efficace, pour y faire face.

Enfin, cette démarche bénéficierait certainement d’une exposition publique, certes maitrisée pour préserver la nécessaire confidentialité là où elle est requise, mais qui permettrait de mieux cerner la construction de cette dissuasion, les moyens qui lui sont alloués, et donc, l’effort budgétaire et technologique demandé aux concitoyens, pour s’en doter, et pour assurer la sécurité du pays, comme de ses intérêts vitaux.

Faute de quoi, la France pourrait se voir doter, à l’avenir, d’une dissuasion, certes technologiquement très performante, mais incapable d’assurer efficacement sa mission dans sa globalité, avec, à la clé, des risques existentiels non maitrisés sur le pays, lui-même.

Article du 31 juillet, en version intégrale jusqu’au 6 septembre 2024