Pour bâtir la défense du futur il est essentiel de s’appuyer sur le retour d’expérience (RETEX) que l’on peut tirer des opérations en cours ou passées. C’est ce à quoi nous invite le colonel (ER) Claude Franc qui, à la lumière de l’histoire, met en avant les erreurs à éviter et les obstacles à surmonter car, ne l’oublions pas, le RETEX épargne des vies !

* * *

Après les succès des campagnes napoléoniennes, ses anciens vaincus ont cherché à les décortiquer pour tenter, sinon de trouver ses « recettes », au moins pour définir un certain nombre de principes. Les plus célèbres furent Clausewitz[1] et Jomini[2], qui parvinrent d’ailleurs à des conclusions fort différentes, ce qui illustre bien l’idée selon laquelle ce genre d’exercice est loin d’être une science exacte. En France, le plus connu est sans contexte Foch, qui a tiré de l’étude des campagnes napoléoniennes ses Principes[3] qui font toujours autorité.

Après avoir survolé la façon dont les enseignements tirés des conflits ont – ou non – innervé la pensée militaire des grandes nations militaires durant les deux siècles passés, la question à laquelle il va falloir répondre est la suivante : aujourd’hui, et demain, les grands choix capacitaires qui sont prononcés en France reposent-ils sur des enseignements tangibles et pérennes, si tant est qu’ils puissent l’être, des grands conflits en cours ? Pour répondre à cette question, l’exemple du conflit ukrainien peut servir de support.

Le premier constat qui s’impose est que la victoire est fort mauvaise conseillère. Des enseignements réalistes ont toujours été mieux tirés à la suite d’une défaite que d’une victoire, qui par nature ankylose la pensée. Les exemples foisonnent : le réveil militaire prussien qui aboutira aux grandes victoires décisives de Sadowa[4] et de Sedan date de la réaction intellectuelle de Scharnhorst et Gneisenau[5] après Iéna. La France en a fait de même après Sedan, puisque la grande réforme de l’armée du début de la Troisième République n’est que la copie du système prussien qui l’avait battue.

A contrario, les grandes armées vainqueurs sont souvent les futures armées vaincues. Le cas le plus édifiant est donné par l’armée française, vainqueur en 1918 et auréolé du titre de « première armée du monde », ce qui ne l’empêchera pas, quelque vingt-deux ans plus tard, de subir la plus grande défaite qu’elle ait connue depuis Azincourt. Ce constat vaut également pour les armées hors d’Europe : Tsahal, grande vainqueur de la Guerre des Six jours s’est reposée sur ses lauriers et est passée à deux doigts d’une défaite cinglante lors de la Guerre du Kippour, où elle a profité de la pusillanimité de l’armée égyptienne. Ce constat est identique même dans les armées de culture différente : Giap, vaincu à Na San en 1952, en tire les enseignements, corrige l’organisation de son armée, notamment les dotations de ses grandes unités en moyens d’appui et gagne à Diên Biên Phu dix-huit mois plus tard. L’armée vietnamienne disposait, du fait de sa culture marxiste-léniniste, d’un redoutable outil de « retour d’expérience », l’autocritique. En revanche, auréolé de sa victoire et ayant conservé son commandent lors de la guerre contre les États-Unis, Giap se fait battre à Khe San[6] (un Diên Biên Phu qui a réussi) car il n’avait pas intégré les capacités d’appui aérien fournies par les moyens aéronavals de la VIIe Flotte.

Le deuxième constat qui s’impose en termes de piètre retour d’expérience est que la suffisance d’une « grande » armée par rapport à une « petite » débouche également sur de mauvais enseignements. C’est typiquement le cas de l’armée française dans l’entre-deux guerres, comme le souligne le général Beaufre dans son ouvrage magistral Le drame de 1940[7] : « La guerre de 1914 –1918, codifiée par Pétain et Debeney avait conduit à tout placer sous le signe de barèmes, d’effectifs, de munitions, de tonnes, de délais, de pertes, le tout ramené au kilomètre courant. C’était technique et commode, voire rassurant, mais foncièrement faux ; on le vit bien en 1940… Les moindres réflexions sur les fronts de Russie, de Salonique et de Palestine en eussent montré l’inanité. Mais c’étaient là des fronts secondaires, sans intérêt pour l’armée française ».

Les Allemands, eux, s’étaient intéressés aux « fronts secondaires » !

Le cas le plus emblématique demeure les enseignements tirés des deux guerres balkaniques de 1912 et 1913. L’armée française avait pourtant envoyé sur place une commission chargée d’en recueillir « les enseignements susceptibles d’éclairer la doctrine d’emploi de nos unités dans l’hypothèse d’une guerre générale en Europe ». Évidemment, quand on parle de « guerre générale européenne », un conflit local balkanique, mettant aux prises des armées aussi « importantes » que les armées serbe, bulgare ou grecque n’avait pas de quoi soulever l’enthousiasme des bureaux du ministère de la guerre de l’Îlot-Saint-Germain à Paris. Personne n’en tint le moindre compte. Et pourtant !

Ces enseignements se sont révélés – après coup bien sûr – singulièrement prémonitoires : la supériorité du feu direct (les mitrailleuses) ou indirect (l’artillerie lourde) interdisait toute manœuvre fondée sur le mouvement. En effet, la seule façon de se prémunir des effets de ce feu devenu tyrannique a consisté à recourir aux principes de la guerre de siège et de s’enterrer dans des tranchées. Ceci a été écrit en 1912 par une commission composée de professeurs de l’École Supérieure de Guerre, mais leur prose n’a intéressé personne, et n’a jamais été lue. Pensez donc ! L’armée grecque ou l’armée bulgare ! C’est en raisonnant de la sorte que, pendant la seule journée du 22 août 1914, l’armée française a accusé 22 000 tués.

À cet égard, les enseignements tirés par le commandement français de la campagne éclair de Pologne, en septembre 1939, par la Wehrmacht sont également révélateurs. Alors que la manœuvre blindée allemande aurait largement dû ouvrir les yeux du commandement, en mars 1940, le général Boucherie, éminent « spécialiste » des blindés, écrivait dans la Revue de Défense nationale, lancée un an auparavant pour redynamiser la pensée stratégique française « L’armée française n’est pas l’armée polonaise. La plaine polonaise n’est pas comparable au terrain compartimenté qui domine en France. Et, de toutes façons, l’armée française veille ! ». Deux mois avant Sedan ! En janvier, dans un mémorandum adressé à quatre-vingts personnalités politiques et militaires, le commandant des chars de la 5e Armée, en tirait, pour sa part, des conclusions radicalement opposées. Il s’agissait d’un certain colonel de Gaulle. Son étude a été annotée en marge de façon fort condescendante par le général Georges.

Le troisième et dernier obstacle s’opposant à tirer des enseignements justes et pérennes est l’esprit de système qui prévaut encore parfois. Le cas le plus flagrant consiste à adapter à un niveau de commandement donné la solution qui avait fonctionné à un autre niveau, le plus souvent, subalterne. À cet égard, le cas de Nivelle est parfaitement révélateur. À Verdun, en octobre et décembre 1916, comme commandant d’armée, il avait actionné Mangin, commandant de corps d’armée, de telle sorte que les Allemands ont été reconduits en deçà de leur ligne de débouché de février. À ce titre, Nivelle peut s’enorgueillir du titre de véritable vainqueur de Verdun. C’est du moins ce qu’écrit Joffre dans ses Mémoires. Fort de ce succès, Joffre limogé, Nivelle a été promu directement de tout jeune commandant d’armée au commandement suprême, assuré d’avoir « la » solution pour résoudre l’impasse tactique qui durait depuis plus de deux ans, l’impossibilité de percer les défenses ennemies. Ce fut l’échec du Chemin des Dames[8], car un mode d’action qui est probant au niveau d’une armée et d’un corps d’armée sur un terrain donné, n’est pas transposable en l’état, au niveau d’un groupe d’armées et sur un terrain radicalement différent.

Ceci posé, parmi beaucoup d’autres, il existe deux exemples par lesquels une mise à jour, voire une innovation, des procédés tactiques est directement issue des enseignements tirés d’opérations en cours ou récentes : la découverte de l’aéromobilité, ancêtre de l’aérocombat, grâce à l’étude de l’engagement de la First Cav au Vietnam à la fin des années soixante et la modification radicale de la manœuvre blindée, eu égard aux enseignements tirés de la guerre du Kippour de 1973, au cours de laquelle les missiles antichars soviétiques qui équipaient l’armée égyptienne ont fait subir des hécatombes aux escadrons de chars israéliens.

S’agissant du premier cas, l’US Army avait conçu une grande unité originale, au sein de laquelle les bataillons de combat se trouvaient intégrés à des sous-groupements d’hélicoptères. La nouveauté résidait dans le rythme de la manœuvre : tandis que jusqu’alors, les hélicoptères agissaient en soutien des forces terrestres, la manœuvre se déroulait au rythme de ces dernières. Dans le cas de la First Cav, les bataillons manœuvraient au rythme des hélicoptères, ce qui changeait tout. C’est ainsi, qu’en France, le concept d’aéromobilité a progressivement vu le jour : d’abord par la création des régiments d’hélicoptères de combat (RHC) en 1975, puis, par leur regroupement au sein des éléments organiques de corps d’armée (EOCA) dans les groupements de reconnaissance des corps d’armée (GRCA) ce qui leur procurait une allonge considérable, véritable atout dans des actions de reconnaissance. Puis enfin, en 1984, par la création d’une grande unité aéromobile autonome, la 4e DAM. La France disposait alors de sa First Cav ! Le concept a ensuite évolué en aérocombat, le terme étant beaucoup plus évocateur que celui d’aéromobilité, qui pouvait passer pour réducteur, la mobilité ne constituant qu’un aspect du combat. En tactique, comme en toute chose, la sémantique a son importance.

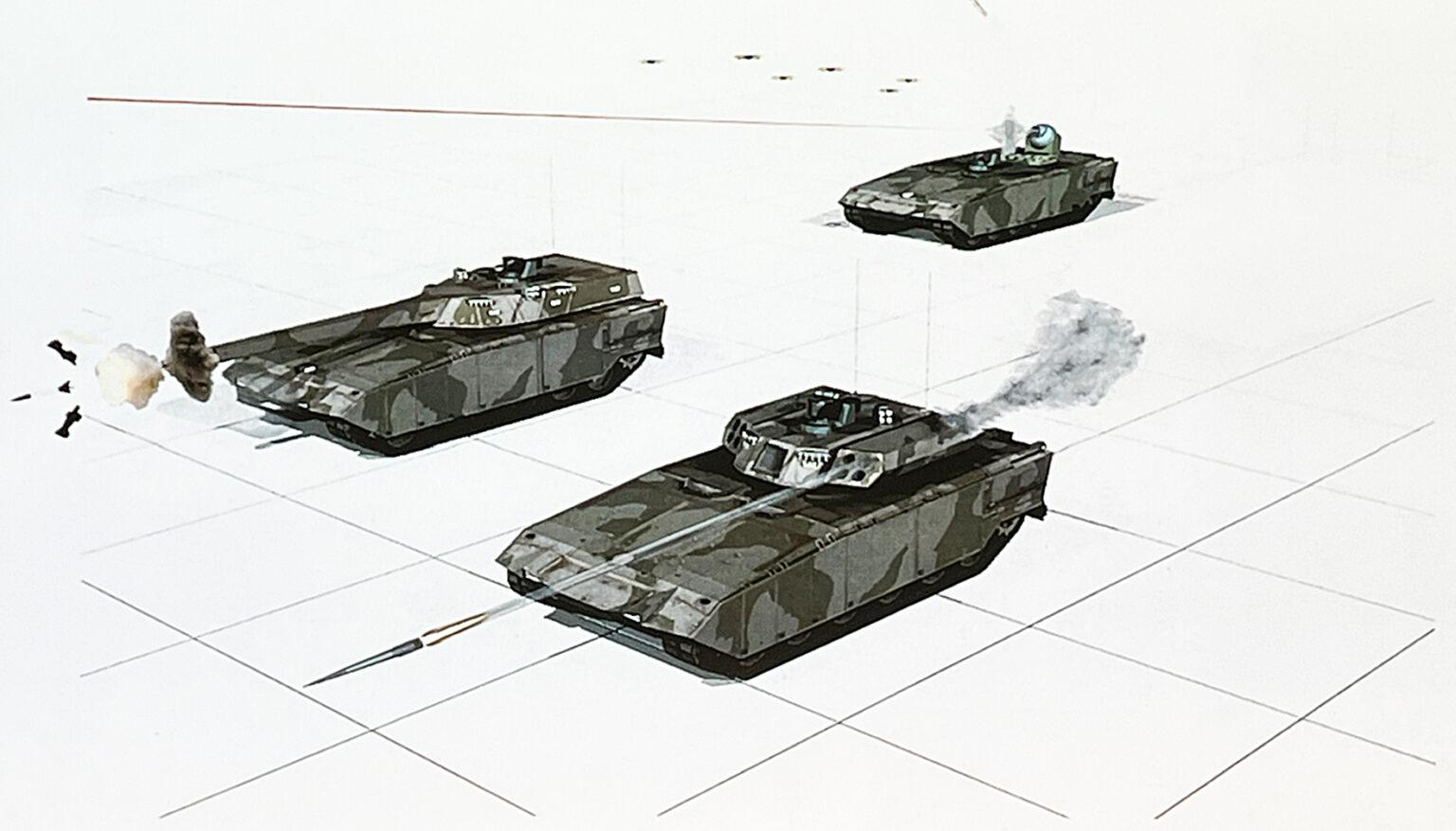

Dans le second exemple, il s’agit des enseignements tirés « à chaud » des opérations de la guerre du Kippour. Toutes les armées occidentales avaient été surprises par les pertes considérables en blindés que les divisions blindées israéliennes avaient subies au cours du conflit, que ce soit dans la première phase, défensive pour Tsahal, comme dans la seconde, au cours de laquelle l’armée israélienne avait repris l’offensive. Pour schématiser, le concept d’emploi blindé israélien privilégiait la puissance, la vitesse et la mobilité de leurs chars aux dépens de leur environnement interarmes. De la sorte, agissant en masse et seuls, sans soutien d’infanterie, les chars israéliens sont rapidement devenus des objectifs de choix pour les missiliers égyptiens. La leçon n’a pas été perdue. Un an plus tard, l’Inspection de l’arme blindée cavalerie (ABC) faisait diffuser une note prohibant les « déboulés de chars à la Guderian » et privilégiant l’utilisation du terrain entre deux positions de tir. Simultanément, le manuel ABC 101, la « bible » du combat blindé était refondu et diffusé en 1978. Quant à l’Infanterie, elle devait privilégier les missiles antichars à courte et moyenne portée, et progressivement substituer des AMX 30 aux AMX 13 dans les unités de chars de ses régiments mécanisés. La vérité oblige à dire que si les documents de doctrine ou d’organisation ont été publiés rapidement, l’évolution des mentalités fut plus lente.

Et de nos jours ?

Depuis plus de deux ans, une guerre majeure a lieu sous nos yeux en Europe, en Ukraine. Des enseignements probants en sont-ils tirés ou bien, le commandement agit-il comme Gamelin face à la campagne de Pologne ? Force est de constater que la vérité se situe un peu entre ces deux positions. Pour s’en rendre compte, il suffit de se livrer à un exercice assez simple : confronter les évènements d’Ukraine (même s’ils ne représentent pas l’alpha et l’oméga de toute guerre future, car il y aura une guerre future, ne le perdons surtout pas de vue) avec les arbitrages capacitaires de la dernière loi de programmation.

Tous les grands programmes sont maintenus. Dont acte. Mais sont-ils tous d’actualité, eu égard à ce qui se passe en Ukraine ? Sur ce théâtre, manifestement, le drone et le missile ont supplanté l’avion piloté, car, compte tenu de la densité de la défense sol-air, dans les deux camps, peu d’avions volent dans l’espace aérien des zones de combat[9]. Aujourd’hui, si le chef de l’État ukrainien attend toujours de recevoir un nombre plus conséquent de F-16 américains, il réclame surtout des missiles à longue portée. Développe-t-on en France un armement de défense sol-air d’accompagnement dont l’absence se fait cruellement sentir ? Il semblerait que oui, ce domaine est redevenu un sujet de préoccupation pour les armées dont l’armée de Terre et les industriels planchent sur des solutions que l’on regroupe sous le vocable de SABC (sol-air basse couche). Il reste à pouvoir concrétiser ce besoin dans un contexte politique incertain.

Au niveau de l’organisation du commandement, le modèle ukrainien prouve toute la pertinence d’un commandement largement décentralisé, sans « mille feuilles » hiérarchique et disposant de PC légers et manœuvrants. Aujourd’hui, en France, comme dans toutes les armées occidentales, la tendance est aux PC lourds, étoffés et peu ou pas manœuvrants. La cause en semble double, l’héritage otanien et la nécessité de traiter des fonctions qui n’existaient pas dans un passé encore proche. Mais est-ce une raison suffisante pour s’interdire de réfléchir à un allègement des PC, quitte à revoir leur fonctionnement, en déportant ailleurs certaines de leurs fonctions ?

Le programme MGCS[10], (programme franco-allemand pour le développement d’un système multiplateformes habitées et non habitées, dont l’une d’elle sera dite « plateforme canon » correspondant à un char futur) devant déboucher à la moitié du siècle. La France disposerait alors d’un char encore en service à l’aube du XXIIe siècle. Qu’en sera-t-il du char de bataille à cette échéance ? Des systèmes d’armes robotisés, couplés à des programmes d’intelligence artificielle mis à jour au fur et à mesure des avancées technologiques en ce domaines, ne produiraient-ils pas le même effet, pour un coût d’acquisition et de possession bien moindre ? Car, l’effet premier attendu d’un char de bataille est avant tout la destruction du système d’armes adverse, tout en protégeant son équipage de la « ferraille du champ de bataille ». Conçu lors de la Première Guerre mondiale, il arrivera bien un jour où le char de bataille sera révolu. Il convient non seulement d’y penser, mais également d’anticiper ce moment. Le retour d’expérience, par une juste appréciation des enseignements tirés, peut y aider.

Il en va de même pour l’avion piloté, dont l’arrivée sur le champ de bataille a d’ailleurs été concomitante avec celle du char. Commandant en chef en 1918, alors que Foch le poussait à adopter une posture offensive, Pétain répliquait « J’attends les chars et les avions »[11]. C’était il y a un siècle. L’attaque massive de drones (encore lents, mais leur vitesse ne pourra que croître) dont le territoire israélien a été l’objectif de la part de l’Iran ne préfigure-t-elle pas une nouvelle forme de guerre, à court terme ?

Le programme du porte-avions futur ne sera pas évoqué car il répond à une autre logique. Sa seule justification est de faire figurer la Marine nationale parmi les rares marines qui en sont dotées, ce qui peut, à la limite, se concevoir.

Même les moyens de la dissuasion nucléaire ne sauraient échapper à ce qui se passe de nos jours, sur les marches de l’Est, et ce, d’autant mieux que l’Occident se trouve soumis, depuis deux ans, à une récurrence de la dialectique nucléaire (pour rester aimable) de la part du chef de l’État russe et ses siloviki.

Avoir négligé les enseignements de la guerre de Sécession (disparition du rôle de choc de la cavalerie sur le champ de bataille et importance de la voie ferrée pour les mouvements et la logistique) nous a conduits à Sedan. S’être endormis sur nos lauriers en 1918 nous a amenés à un nouveau Sedan (il existe décidément des terres fatales à nos armes !).

Mais encore conviendrait-il de se concentrer sur le bon niveau d’enseignements des conflits, celui de la manœuvre. J’observe que, depuis 1914 et ce, jusqu’à l’adoption du système Félin, l’armée française a toujours clamé sur tous les tons que le sac du fantassin était trop lourd ! Ce qui est vrai. Mais j’observe également que malgré ce RETEX de bon sens, vieux de plus d’un siècle, le problème n’a jamais été résolu. Sortons de la norme, et, en matière de RETEX, retournons à notre cœur de métier, à savoir faire la guerre.

Pour conclure, au regard de l’Histoire et des menaces futures, il apparait clairement que ce que l’armée française appelle « Retour d’expérience » devrait aller au-delà de son aspect actuel, essentiellement normatif, pour atteindre le niveau opérationnel le plus haut, celui de la conception des opérations. Une telle démarche se révélerait de nature à pouvoir tirer de véritables enseignements pour l’avenir, à partir des conflits qui ont cours aujourd’hui.

NOTES :

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Clausewitz

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Jomini

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Des_Principes_de_la_Guerre

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Sadowa

- https://www.universalis.fr/encyclopedie/gerhardt-johann-david-von-scharnhorst/

- https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/915086

- Général Beaufre, Mémoires 1920 – 1940 – 1945,Tome 1, le drame de 1940, Paris, Plon, 1965, p. 56.

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Chemin_des_Dames

- Il ne s’agit pas ici de faire le procès de l’avion qui révèle tout son intérêt par ailleurs : au-dessus de la Mer noire, protégés par les chasseurs, les AWACS renseignent l’Ukraine, de la Russie les chasseurs-bombardiers délivrent leurs « bombes planantes »…

- https://fr.wikipedia.org/wiki/MGCS

- Il s’agit du Pétain d’avant 1940, donc fréquentable dans nos études.