Donald Trump a menacé les Européens de quitter l’OTAN si ceux-ci ne participaient pas davantage à son financement. Une menace qui illustre sa vision de l’Alliance et le plan qu’il envisage. Entretien avec le Dr Glenn Agung Hole.

par le Dr. Glenn Agung Hole. Maître de conférences en entrepreneuriat, économie et gestion, Université du sud-est de la Norvège & professeur honoraire à l’Université d’État Sarsen Amanzholov de l’est du Kazakhstan.

Donald Trump a vu sa politique étrangère critiquée comme chaotique et imprévisible, mais à travers le prisme de l’économie autrichienne – avec l’accent mis par Ludwig von Mises et Friedrich Hayek sur la décentralisation, la concurrence et la coopération volontaire – on peut discerner des schémas reflétant une logique sous-jacente.

En interprétant l’approche de Trump comme une forme « d’entrepreneuriat géopolitique », il devient clair que sa politique étrangère ne se contente pas de remettre en cause les structures établies en Europe, mais qu’elle met également en place les bons incitatifs pour que les pays européens assument davantage la responsabilité de leur propre sécurité. Dans le même temps, elle ouvre de nouvelles opportunités pour l’Europe dans un monde en rapide mutation.

L’entretien de Stephen Wertheim avec Der Spiegel du 4 décembre 2024 est une plateforme solide pour comprendre l’approche de Trump à l’égard de la dynamique du pouvoir mondial. Wertheim soutient que Trump n’a jamais été un isolationniste, mais plutôt un pragmatiste cherchant à redistribuer les charges et les ressources. En utilisant les principes de l’économie autrichienne et de l’entrepreneuriat, nous pouvons approfondir notre compréhension de la politique de Trump et de ses implications.

Trump en tant qu’entrepreneur géopolitique

Dans l’économie autrichienne, l’entrepreneur joue un rôle clé en identifiant les opportunités, en prenant des risques calculés et en redistribuant les ressources afin de créer de la valeur. La politique de Trump peut être comprise comme une approche entrepreneuriale de la politique étrangère, dans laquelle il s’efforce de remettre en cause les structures inefficaces et de créer de nouveaux points d’équilibre.

Stephen Wertheim souligne que l’exigence de Trump selon laquelle les pays de l’OTAN augmentent leurs dépenses de défense représente un changement de paradigme. Cela peut être interprété comme une stratégie visant à redistribuer les ressources au sein de l’alliance et à la rendre plus soutenable pour les États-Unis. Trump considère l’OTAN comme un « investissement » qui doit apporter un rendement. Son pragmatisme reflète l’accent mis par Mises sur le fait que les acteurs devraient assumer la responsabilité de leurs propres besoins plutôt que de se reposer sur l’effort d’autrui.

Un exemple concret est la priorité accordée par Trump aux accords bilatéraux, qu’il juge plus flexibles et plus avantageux que les structures multilatérales comme l’OMC. Cela rappelle la pensée entrepreneuriale, dans laquelle des négociations directes peuvent maximiser la valeur de la coopération. La renégociation de l’ALENA en USMCA (Accord États-Unis–Mexique–Canada) illustre comment Trump utilise les négociations pour obtenir de meilleures conditions pour les États-Unis.

La décentralisation et la liberté comme fondements stratégiques

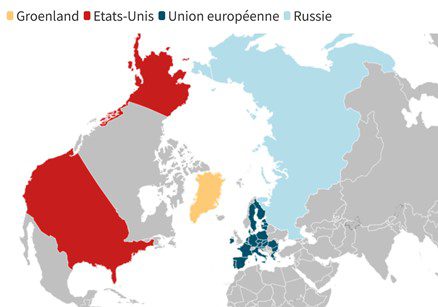

L’économie autrichienne souligne que la décentralisation est une condition préalable à une utilisation efficace des ressources et à la liberté individuelle. Trump a remis en question l’idée des États-Unis en tant que « policier du monde » et a plutôt encouragé les acteurs régionaux, comme l’Europe, à assumer une plus grande responsabilité pour leur propre sécurité. Cela est en accord avec l’idée de Hayek selon laquelle le contrôle centralisé conduit à la stagnation et à l’inefficacité.

Wertheim note que l’exigence de Trump quant à l’augmentation des dépenses de défense par les membres de l’OTAN n’est pas nécessairement une menace pour l’alliance, mais plutôt un catalyseur pour sa revitalisation. D’un point de vue autrichien, cela apparaît comme une stratégie de décentralisation, dans laquelle la responsabilité est répartie entre plusieurs acteurs afin de stimuler à la fois l’innovation et l’autonomie.

Lire aussi : Quand l’idéologie affaiblit l’autonomie : Matières premières critiques et l’impasse stratégique de la Norvège

Trump remet également en cause l’idée d’interventions globales fondées sur des valeurs. Au lieu de justifier une intervention militaire par des principes idéalistes, il privilégie des considérations pratiques qui profitent directement aux États-Unis. Cela représente une approche réaliste qui fait écho à la vision de Mises, selon laquelle la politique devrait être fondée sur de véritables incitations plutôt que sur des dogmes idéologiques.

La concurrence comme moteur de la géopolitique

Dans l’analyse de Wertheim, la rivalité de Trump avec la Chine est mise en avant comme un point clé de sa politique étrangère. Trump considère les relations internationales comme un marché où les nations rivalisent pour le pouvoir, les ressources et l’influence. Son approche du « diviser pour régner » envers la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord reflète une application des mécanismes de la concurrence de marché à la géopolitique.

L’économie autrichienne voit dans la concurrence une force dynamique qui stimule l’innovation et le progrès. L’utilisation par Trump de sanctions économiques, de droits de douane et de négociations bilatérales est un moyen de s’adapter aux mécanismes du marché. Sa guerre commerciale avec la Chine en est l’illustration : en exerçant une pression sur la Chine par le biais de droits de douane, il cherche à obtenir de meilleures conditions pour les entreprises américaines.

Mais comme Hayek le mettait en garde, la concurrence sans confiance ni coopération peut conduire à l’instabilité. La politique de Trump a engendré de l’incertitude parmi les alliés traditionnels, ce qui peut offrir aux rivaux tels que la Chine l’occasion de tirer parti d’un vide de pouvoir. Cela souligne la nécessité de contrebalancer la concurrence par une coopération stratégique à long terme.

L’opportunité entrepreneuriale de l’Europe

Trump a poussé l’Europe à assumer une plus grande responsabilité en matière de sécurité. Pour l’Europe, cela implique non seulement d’augmenter les budgets de défense, mais aussi de mettre en œuvre des réformes structurelles favorisant l’entrepreneuriat et l’innovation dans l’industrie de la défense.

L’économie autrichienne met en avant le rôle du marché dans la promotion de l’efficacité. Pour l’Europe, cela signifie ouvrir l’industrie de la défense à la concurrence et aux acteurs privés, stimulant ainsi le développement de nouvelles technologies. En utilisant l’entrepreneuriat comme moteur, l’Europe peut bâtir une structure de sécurité économiquement durable et moins dépendante du soutien américain.

Mais comme Mises l’a averti, l’Europe doit éviter la surréglementation et la centralisation, qui peuvent freiner la croissance et l’innovation. En privilégiant une coopération décentralisée entre les nations, l’Europe peut obtenir une plus grande flexibilité et une plus grande dynamique.

Dans le même temps, l’Europe doit éviter les écueils de la centralisation et de la surréglementation. Si l’augmentation des dépenses de défense conduit à une pression fiscale plus forte et à une moindre flexibilité économique, cela peut entraver la croissance et l’innovation. La clé réside ici dans l’équilibre entre la souveraineté nationale et la coopération régionale, afin d’assurer une structure de sécurité durable.

La volonté comme modèle durable

L’un des aspects les plus intéressants de la politique de Trump, selon Wertheim, est sa mise en avant des contributions volontaires plutôt que des obligations imposées. Cela fait écho à l’idée de Hayek selon laquelle la coopération doit reposer sur des intérêts communs, non sur la coercition.

En affirmant que les États-Unis ne signeront plus de chèques en blanc pour soutenir la sécurité de l’Europe et en insinuant que les États-Unis pourraient quitter l’OTAN si ses mises en garde ne sont pas prises au sérieux, Trump crée néanmoins de véritables incitations pour que l’Europe assume une plus grande responsabilité de sa propre sécurité dans un monde de plus en plus incertain.

Cela est comparable à la théorie économique autrichienne, qui souligne l’importance d’un marché libre sans subventions étatiques, ainsi que des incitations visant à accroître la concurrence et à promouvoir l’entrepreneuriat comme clés d’un développement économique robuste. En supprimant la subvention de facto américaine à la sécurité européenne, les incitations adéquates sont réunies pour que l’Europe prenne les mesures nécessaires dans la dimension de la politique de sécurité.

L’exigence de Trump que les pays de l’OTAN paient davantage pour leur propre sécurité, sous peine de voir le soutien des États-Unis diminuer, remet donc en question les équilibres traditionnels de pouvoir. Mais elle offre également à l’Europe l’occasion de redéfinir son architecture sécuritaire sur la base de la volonté et de l’entrepreneuriat. Cela peut renforcer l’alliance en la rendant plus équilibrée et plus durable.

Réflexion récapitulative : le rôle de l’entrepreneuriat dans l’avenir de la géopolitique

À travers le prisme de l’économie autrichienne, la politique étrangère de Trump peut être comprise comme une approche pragmatique et entrepreneuriale face aux défis mondiaux. Son accent sur la décentralisation, la concurrence et la coopération volontaire remet en cause les structures traditionnelles, mais ouvre également la voie à l’innovation et à des solutions plus efficaces.

Pour l’Europe, cela représente à la fois un défi et une opportunité. En adoptant l’entrepreneuriat et des solutions dictées par le marché, l’Europe peut développer une stratégie sécuritaire qui renforce l’autonomie du continent et sa capacité d’innovation. D’un point de vue autrichien, la politique de Trump n’est pas seulement une nécessité, mais une chance de créer un nouvel ordre mondial plus décentralisé.

Référence :

Entretien avec Stephen Wertheim, Der Spiegel, 4 décembre 2024. Lire l’interview ici : What Role Will the U.S. Play in the World?: «Trump Has Never Been an Isolationist» – DER SPIEGEL