Les légions dangereuses – De l’envoi de soldats français en 2e échelon en Ukraine

par Michel Goya – La Voie de l’épée – publié le 7 juin 2024

https://lavoiedelepee.blogspot.com/

À la fin du Temps des guépards en 2021, je concluais que dans le cycle stratégique en cours, celui de la compétition-coopération des puissances, la France devait à nouveau modeler son outil de défense autour des notions de probable et d’important. Aux deux extrémités de l’arc stratégique, on trouvait d’un côté la très probable mais pas existentielle guerre contre les organisations djihadistes, qu’il fallait poursuivre, et de l’autre la très peu probable mais existentielle menace d’une attaque nucléaire, qu’il fallait continuer à parer au moins par une contre-menace de même nature. Entre les deux, l’élément nouveau depuis quelques années était la montée en nombre et en intensité des confrontations entre puissances.

Comment s’affronter quand il est interdit de se faire la guerre ?

On rappellera que la « confrontation », par référence personnelle historique à la confrontation de Bornéo (1962-1966), ou la « contestation » selon la Vision stratégique du chef d’état-major des armées (octobre 2021) désigne la situation où des puissances s’opposent sans se combattre directement et à grande échelle les armes à la main, autrement dit sans se faire la guerre. On parle régulièrement de « guerre hybride » pour désigner cette situation, ce qui est totalement impropre puisque justement ce n’est pas la guerre et que par ailleurs cette opposition est toujours hybride. Tout, de la propagande jusqu’aux attaques économiques en passant par les sabotages, les cyberattaques et autres actions dans les seules limites de l’imagination, est utilisable pour modeler la politique de l’autre et lui imposer sa volonté, sans avoir à franchir le seuil de la guerre. Ce n’est évidemment pas nouveau, le futur général Beaufre parlait en 1939 de « paix-guerre » pour désigner la confrontation des puissances européennes avec l’Allemagne nazie dans les années 1930. Mais c’est évidemment une situation qui a pris une grande extension après la Seconde Guerre mondiale dès lors que les puissances, devenues nucléaires, avaient encore moins le désir de franchir le seuil de la guerre que dans les années 1930 puisqu’au-delà on trouvait désormais un autre seuil, celui de l’affrontement nucléaire quasi suicidaire.

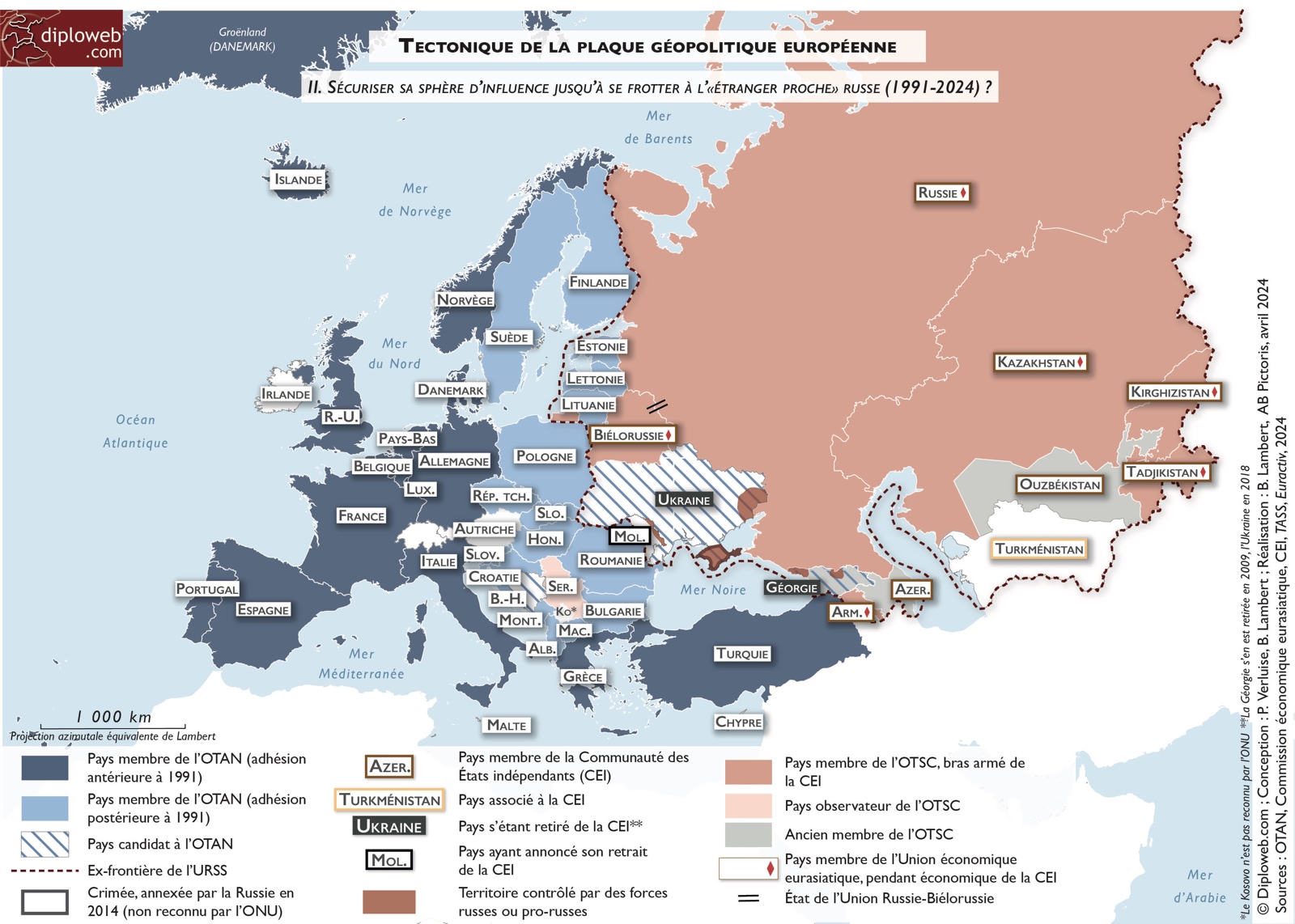

On avait un peu oublié cet art de la confrontation sans tirer un coup de feu (ou presque) depuis la fin de la guerre froide mais nous sommes en train de le redécouvrir depuis quelques années et en retard contre la Chine et surtout la Russie. Mais ce n’est parce qu’on ne combat pas que les forces armées sont inutiles dans un tel contexte, bien au contraire. Les Russes, et Soviétiques avant eux, sont par exemple passés maîtres dans cet emploi des forces armées pour peser sur l’adversaire américain sans avoir à le combattre ouvertement, depuis les opérations froides – au sens de très loin du seuil de la guerre – comme le soutien matériel et technique à un pays en guerre contre les États-Unis, comme la Corée du nord ou le Nord-Vietnam, jusqu’au chaud, avec des opérations de fait accompli comme le blocus de Berlin (1948-1949) ou la tentative d’installation d’une force nucléaire à Cuba en 1962. Ils ont même testé le très chaud comme l’engagement d’escadrilles de chasse, sous drapeau local, contre les Américains en Corée et au Vietnam ou beaucoup plus récemment, l’engagement plus ou moins accidentel d’un bataillon de Wagner contre une base de Marines américains en Syrie en 2018.

Les États-Unis n’ont pas été en reste bien sûr, face à l’Union soviétique ou la Chine populaire. Rappelons que contrairement aux années 1930, ces situations d’affrontement même chaudes entre puissances nucléaires n’ont jamais débouché sur un franchissement du seuil de la guerre ouverte. Cela ne veut pas dire qu’il n’en sera jamais ainsi mais que ce seuil est quand même particulièrement dur à franchir quand on n’est pas suicidaire. Comme l’expliquait Richard Nixon dans ce contexte où l’affrontement entre puissances nucléaires est obligatoire mais la guerre interdite, la forme de la stratégie relève moins du jeu d’échecs où on se détruit mutuellement jusqu’au mat final et l’exécution programmée du roi que du poker où le but n’est pas de détruire l’adversaire mais de le faire céder, se coucher, par une escalade bien dosée de bluff et d’enchères sans avoir jamais à montrer ses cartes, c’est-à-dire à s’affronter. Bien entendu, la partie de poker continue, et souvent avec profit, lorsque le joueur adverse doit aussi s’engager simultanément dans une partie d’échecs, une guerre, contre un ennemi, comme les Américains en Corée et au Vietnam ou les Soviéto-Russes en Afghanistan ou en Ukraine.

Rappelons aussi qu’à notre échelle, nous avons nous-mêmes engagé la force sous le seuil de la guerre, contre le Brésil en 1963 (conflit de la langouste), l’Iran et surtout la Libye dans les années 1980 et même très récemment et à tout petit niveau, avec un déploiement de force à Chypre, en 2021 face à la Turquie, sans parler bien sûr des nombreuses opérations de soutien sans combat à des États africains face à des organisations armées. Nous n’avons jamais été en revanche très offensifs face à l’Union soviétique ou la Russie, sauf de manière clandestine comme en Afghanistan ou en Angola. Nous le sommes désormais un peu plus à l’occasion de la guerre en Ukraine.

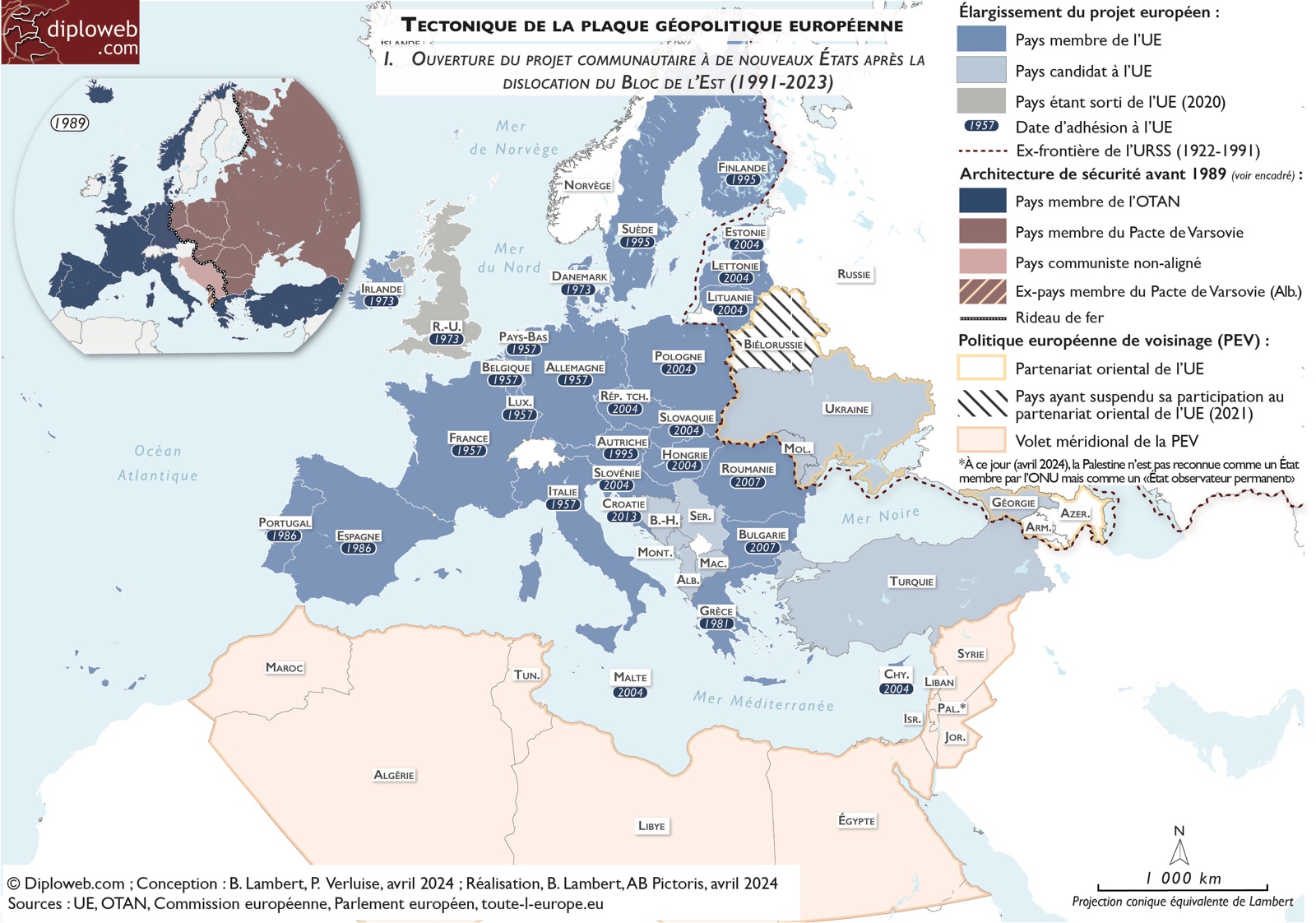

Faucons et Faux-culs

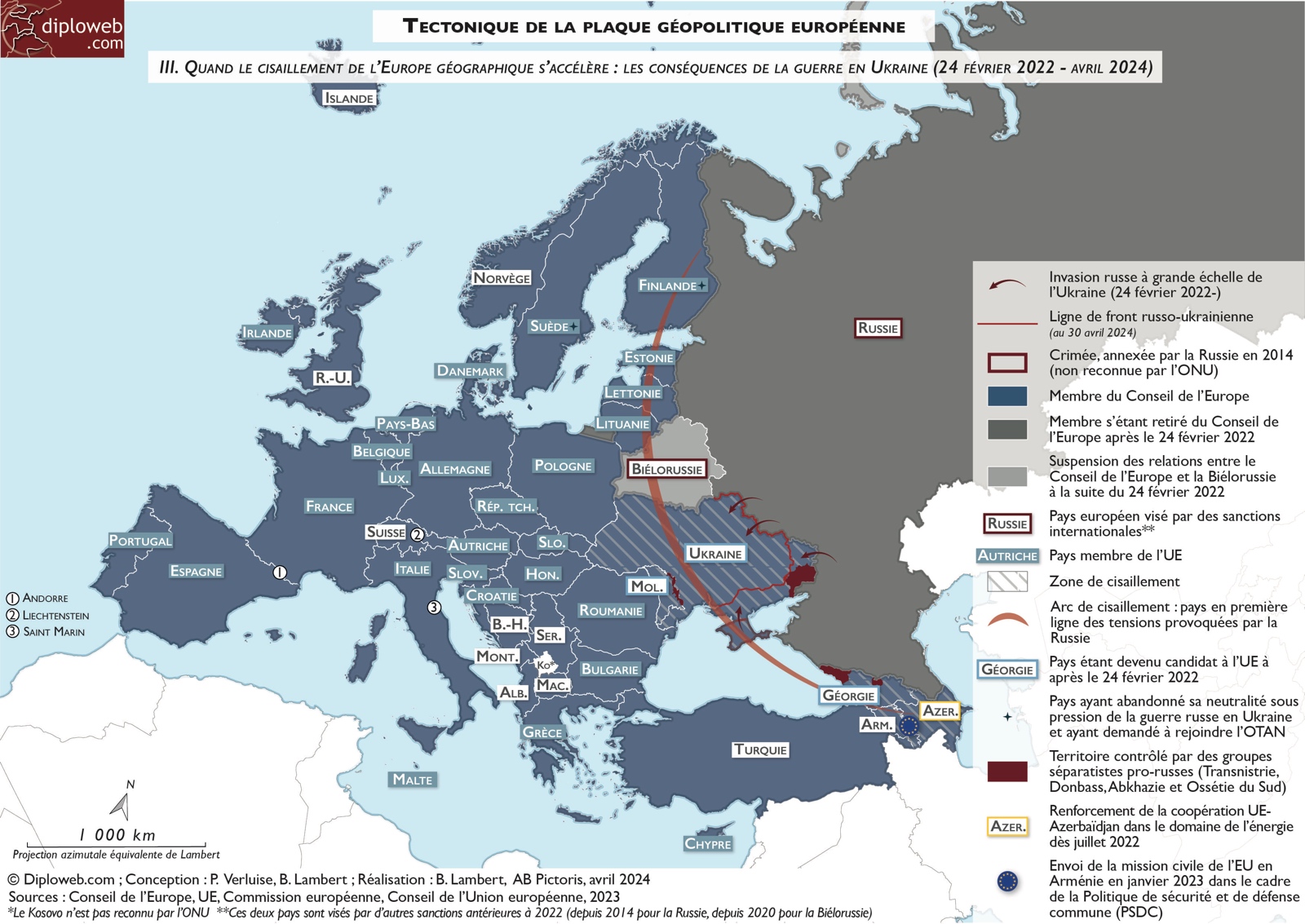

Ce long préambule avait en effet pour but de cadrer la théorie de l’engagement de la France dans ce conflit ukrainien. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, et nous ne voulons absolument pas l’être, mais nous sommes en confrontation avec la Russie. Nous l’étions avant la guerre en Ukraine, nous le sommes pendant cette guerre et nous le serons encore après. Dans ce contexte général d’endiguement, nous ne voulons pas que l’Ukraine tombe, par principe de soutien à une démocratie européenne face à un régime impérialiste autoritaire mais aussi parce que nous pensons que cette chute de domino pourrait en entraîner d’autres en Europe. S’il n’est pas le seul, l’Ukraine est devenue de loin le front principal de notre confrontation avec la Russie. Nous y menons avec nos alliés une opération de soutien, chaotique et lente mais de plus en plus consistante, ce que l’on peut interpréter comme une escalade, mais ce qui est le jeu normal dans les confrontations-poker.

Cette opération de soutien s’exerce sur plusieurs champs, financier, humanitaire et surtout militaire. Ce soutien militaire, comme tous les soutiens militaires du passé (voir billet précédent), implique une aide matérielle. Cette situation n’ayant pas été anticipée et ce n’est pourtant pas faute de l’avoir annoncé, cette aide matérielle est pour le moins difficile pour la France. Elle s’accompagne cependant aussi forcément une aide humaine, sous forme d’instruction technique sur les équipements que l’on fournit ou de formation et conseil dans tous les domaines, un champ dans lequel nous sommes plus à l’aise par expérience.

Rappelons que dans ces expériences passées, cette assistance s’est toujours effectuée sur notre territoire mais aussi celui de l’allié soutenu, tout simplement parce que c’est infiniment plus simple et efficace ainsi. On n’est simplement pas obligé de le dire. Avant l’Ukraine, le plus grand soutien militaire que nous avons fourni à un pays allié a probablement été pour l’Irak en guerre contre l’Iran de 1980 à 1988. Nous formions à l’époque des Irakiens en France et nous avions aussi des conseillers et formateurs en Irak. C’était un secret de Polichinelle, mais nous évitions d’évoquer que nous soutenions un dictateur qui n’hésitait pas à utiliser des gaz contre des populations et que nous étions en confrontation assez violente avec l’Iran. De la même façon, le soutien matériel à la rébellion libyenne en 2011 s’est accompagné de l’envoi de soldats fantômes, du service Action, des Forces spéciales ou des réguliers masqués.

Il en était évidemment de même en Ukraine, car il en est toujours ainsi quand on veut faire les choses sérieusement. La nouveauté est que cela sera aucun doute officialisé et assumé par le président de la République ce jeudi 6 juin. Dans les faits, cela ne changera pas beaucoup la donne militaire. Le soutien sur place de ce qu’on appellera par habitude un détachement d’assistance opérationnelle (DAO) qui regroupera toutes les missions dites de 2e échelon, instruction technique et tactique, formation d’état-major, appui logistique, santé, déminage, travaux, etc. sera simplement beaucoup plus étoffé que maintenant et cela soulagera d’autant les Ukrainiens (auprès de qui on apprendra aussi beaucoup) mais cela ne sera pas décisif dans une armée de plus d’un million d’hommes. L’objectif est surtout politique. Toute opération militaire est par principe un acte politique, mais celle-ci l’est particulièrement.

Le but est en effet assez clairement d’envoyer un message de détermination. Ce message est d’abord à destination des Russes, à qui, comme pour l’élargissement des règles d’emploi des armes à longue portée, on indique que l’on répondra à leurs propres escalades. Il est aussi à destination des Ukrainiens bien sûr comme concrétisation de l’accord de coopération signée en début d’année, mais il s’adresse aussi aux alliés européens à qui on démontre que l’on peut être volontariste et, à la grande surprise des Russes, faire des choses différentes de celles des États-Unis qui refusent toujours d’avouer leur présence. En brûlant sans doute la politesse aux Britanniques, qui sont certainement les plus présents sur place avec peut-être 500 soldats, la France se place en nation-cadre d’une petite coalition des formateurs, comme elle s’était placée, à plus petite échelle, comme noyau dur de la force européenne Takuba au Mali.

En avant doutes

On voit donc les gains stratégiques, au niveau politique, et tactiques, sur le terrain, espérées par cette décision. Il s’agit maintenant de voir, comme toute théorie, si elle résiste à la réfutation. L’opposition politique française joue la carte de la peur du franchissement du seuil de la guerre : « On deviendrait belligérants » (Éric Coquerel), « ce serait une provocation dangereuse » (Éric Ciotti), « Il y a un risque de dégradation » (Sébastien Chenu). Parmi les politiques entendus, seul Olivier Faure « n’est pas choqué ». Dans les faits, il faut rappeler qu’il s’agit sans aucun doute là effectivement d’une escalade, mais d’une escalade qui part du sous-sol. À partir du moment où on n’engage pas directement de combats contre les forces russes, ce dont il n’est pas question, on reste par définition bien en deçà du seuil de la guerre. Profitons en au passage pour tuer une nouvelle fois le concept de « cobelligérance », un bel exemple de même introduit par les influenceurs russes, qui ne veut rien dire : on est en guerre ou on ne l’est pas, on n’est pas en demi-guerre. Cet engagement de DAO est en fait un engagement froid-tiède. Ce serait beaucoup plus chaud avec l’engagement d’unités de manœuvre déployées en interdiction de zone ou sans doute plus encore avec une batterie d’artillerie sol-air en interdiction du ciel. Même si on restait encore au-dessous du seuil de la guerre, on le franchirait si les Russes décidaient d’accepter le combat. On peut espérer que non, comme face à la Libye en 1983 au Tchad, mais on ne peut en avoir l’absolue certitude.

Le deuxième argument, repris par exemple par Henri Guaino sur LCI hier, est celui de l’engrenage. Avec la présence d’un DAO sur le théâtre de guerre, nous sommes certes au bas de l’échelle de l’engagement mais nous mettons le doigt dans un engrenage qui nous conduit mécaniquement et fatalement à venir percuter le seuil. Henri Guaino cite notamment le cas de l’engagement militaire au Sud-Vietnam, commencé au début des années 1960 avec l’envoi de milliers de conseillers et terminé avec l’engagement de plus de 500 000 soldats dans une guerre en bonne et due forme.

Le premier problème avec cet exemple c’est qu’il n’y en a pratiquement pas d’autres. On pourrait citer peut-être la décision de Nicolas Sarkozy d’engager ouvertement au combat les forces françaises en Afghanistan en 2008 après des années d’attente en deuxième échelon ou de petits combats cachés. Sinon, dans la quasi-totalité des cas, le pays qui engage des conseillers n’entre pas en guerre pour autant, soit que son camp a gagné, soit qu’il a au contraire perdu et que les conseillers ont été désengagés avant, soit que le pays fournisseur a envoyé d’autres faire la guerre ouverte à sa place, comme les Soviétiques avec les Chinois en Corée ou les Cubains en Angola.

Le fait d’avoir payé très cher quelque chose, avec du sang en particulier, incite certes à continuer voire à aller plus loin, selon le principe des coûts irrécupérables, mais ce n’est pas du tout inéluctable. Rien n’obligeait les Américains à envoyer des unités de combat au Vietnam en 1965, sinon la certitude qu’il fallait absolument sauver le Sud-Vietnam et celle, tout aussi trompeuse, que ce serait assez aisé en changeant de posture. Le Sud-Vietnam affrontait par ailleurs le mouvement Viet-Cong et le Nord-Vietnam, mais s’il avait affronté l’Union soviétique, les Américains n’auraient jamais envoyé d’unités de combat. De la même façon que l’Union soviétique avait des milliers de conseillers au nord, mais s’est toujours refusée à affronter ouvertement les États-Unis. Les Américains auraient pu très bien considérer en 1965, comme ils le feront en 1975 pour le Vietnam ou en Afghanistan bien plus récemment, que cela ne vaut plus le coût de payer pour une cause perdue et laisser tomber leur allié. Nicolas Sarkozy était sensiblement de cet avis pour l’Afghanistan lors de la campagne électorale de 2007 avant d’en changer l’année suivante. Là encore, il n’y a pas eu de suite mécanique mais un changement délibéré de stratégie.

Autre argument, l’engagement ouvert d’un grand DAO en Ukraine comporte évidemment des risques physiques pour ses membres. Il sera évidemment engagé hors de la zone des combats, mais pas de celle des tirs à longue portée russes, et on se souvient des 30 missiles qui était tombés le 13 mars 2022 sur le grand camp de Yavoriv tuant ou blessant une centaine d’hommes venant rejoindre la Légion des volontaires étrangers, dont peut-être des instructeurs britanniques. On supposera donc qu’ils seront, comme tous les centres de formation en fait, dans des zones couvertes par la défense aérienne ukrainienne, mais sans garantie bien sûr de protection totale. Par principe, toute opération militaire, même à l’arrière du front, comporte des risques, ne serait-ce d’ailleurs que par les accidents. Les Soviétiques en deuxième échelon ont perdu officiellement 16 mors au Vietnam et 55 en Angola où ils étaient plus près des combats. La France a perdu 17 soldats- 16 par accident, un au combat – dans l’opération Manta au Tchad en 1983-1984.

Il est donc probable que quelques soldats français ou alliés tombent en Ukraine. Je pense pour ma part qu’il est bien plus utile pour la France de courir des risques en Ukraine qu’à Beyrouth en 1983-1984 ou encore en ex-Yougoslavie de 1992 à 1995, soit un total de 144 soldats français morts pour rien dans des missions imbéciles. Il n’y aura en aucun cas un tel niveau de pertes en Ukraine, même si individuellement elles sont toujours aussi douloureuses. Il n’y a pas de raisons non plus que ces pertes entraînent une escalade comme cela est souvent présenté par les tenants de l’engrenage fatal. Le ministre Sergueï Lavrov a expliqué que les soldats français en Ukraine constitueraient « des cibles tout à fait légitimes pour nos forces armées » et il est probable évidemment que les Russes cherchent à tuer des soldats français ou autres européens en Ukraine, en jouant sur la sensibilité aux pertes des opinions publiques pour imposer un retrait à l’occasion d’une alternance politique. Il reste à savoir s’ils le feront de manière revendiquée ou non. Dans le premier cas, cela constituerait un pas d’escalade mais avec des effets ambigus sur l’opinion publique française entre peur panique chez certains ou au contraire raidissement chez d’autres. Dans le second, en prétextant ne pas savoir qu’il y avait des soldats français dans la zone visée, les Russes peuvent obtenir des effets sans avoir à assumer une escalade. Cela placera de toute façon la France devant la tentation de la riposte, tentation à laquelle on résistera forcément, car les effets en seraient sans doute négatifs. Comme pendant des dizaines d’opérations précédentes, les soldats français subiront donc les coups éventuels sans être vengés, sinon par le biais des Ukrainiens, mais c’est la mission qui veut ça.

En résumé, alors qu’on commémore le 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, l’engagement désormais assumé et amplifié de conseillers français et autres européens en Ukraine est en regard une opération militaire minuscule. Cela va un peu aider l’effort de guerre ukrainien au prix de risques humains indéniables mais très inférieurs à tout ce que l’on a pratiqué jusqu’à présent pour des causes moins évidentes. L’essentiel n’est cependant pas là. L’essentiel est d’accepter enfin de surmonter la peur de la Russie qui a imprégné, outre quelques connivences idéologiques ou financières, la vie politique européenne. C’est bien la Russie qui a nous déclaré très clairement la confrontation il y a des années et il est temps enfin d’accepter ce combat sous la guerre, afin justement d’éviter d’avoir à le faire dans la guerre. On aurait pu y penser avant. Cela aurait peut-être évité l’invasion de l’Ukraine d’avoir été un peu plus solide et ferme avant, mais l’évolution européenne dans ce sens est considérable et mérite d’être saluée.