Iran : Donald Trump fera tout pour empêcher l’accès au nucléaire. Entretien avec Fred Fleitz

Il a été l’adjoint de Donald Trump lors de son premier mandat. Fred Fleitz dispose d’un œil avisé sur les relations avec l’Iran, le sujet des sanctions et l’avancement du programme nucléaire. Pour Conflits, il expose la vision de l’administration Trump et son plan pour empêcherl’Iran d’accéder à la bombe. Entretien exclusif.

Fred Fleitz est vice-président du Center for American Security à l’America First Policy Institute (AFPI). En 2018, Fred Fleitz a occupé les fonctions d’adjoint au président Donald Trump et de chef de cabinet du Conseil national de sécurité. Il a travaillé pendant 25 ans dans le domaine de la sécurité nationale américaine, notamment à la CIA, à la DIA, au département d’État et au sein du personnel de la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Fred Fleitz est un auteur prolifique qui a beaucoup écrit sur le programme nucléaire iranien et nord-coréen, la menace croissante que représente la Chine pour la sécurité des États-Unis, la politisation des services de renseignement américains et de nombreux autres sujets liés à la sécurité nationale. Il est l’auteur ou l’éditeur de sept livres.

Que pensez-vous de la politique de l’administration Trump à l’égard de l’Iran ? Selon vous, quelle direction va-t-elle prendre ? Que nous réserve l’avenir ?

J’ai beaucoup travaillé sur l’analyse du programme nucléaire iranien. Je vais publier l’année prochaine un livre intitulé Nuclear Brinksmanship: Iran and the Oval Office (La politique de la corde raide nucléaire : l’Iran et le Bureau ovale) sur ce sujet, je le connais donc très bien. Je pense que l’approche de Trump consiste à empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, tout en évitant à l’Amérique de s’engager dans une nouvelle guerre.

Son approche « America First » en matière de sécurité nationale implique un président fort et une armée forte, mais aussi une utilisation prudente de la force militaire américaine afin de nous éviter de nouvelles guerres inutiles. Trump prend la diplomatie au sérieux et a donné deux mois aux Iraniens pour parvenir à un accord.

Mais s’ils tentent de faire traîner les choses, comme ils ont tendance à le faire, ou s’ils proposent un accord partiel bidon, je pense que Trump va imposer des sanctions très sévères avant d’envisager une action militaire contre l’Iran.

Alors, à quoi ressembleraient ces sanctions ? L’Iran est déjà un pays fortement sanctionné, le plus sanctionné au monde après la Russie.

L’Iran est aujourd’hui environ 100 milliards de dollars plus riche en termes de recettes publiques qu’il ne l’aurait été si Trump avait été élu en 2020. Cela s’explique par le fait que le président Joe Biden n’a pas appliqué les sanctions contre l’Iran, en particulier dans le secteur pétrolier.

Les ventes de pétrole ont apporté à l’Iran des revenus supplémentaires qui lui ont permis de poursuivre ses activités malveillantes, notamment le financement du Hamas, des rebelles houthis, de son programme d’armement nucléaire, etc. De plus, le pétrole est actuellement vendu à prix réduit en Chine, ce qui crée d’autres problèmes de sécurité.

Donc, en théorie, l’Iran est le deuxième État le plus sanctionné au monde, mais comme les États-Unis n’ont pas appliqué leurs sanctions, ce n’est pas vraiment le cas. Trump va inverser cette politique en imposant non seulement des sanctions très sévères à l’Iran, mais aussi des sanctions secondaires aux pays qui ne respectent pas ces sanctions.

Qu’en est-il des sanctions secondaires ? Qui achète aujourd’hui le pétrole iranien ? Commençons par la Chine : comment les États-Unis pourraient-ils la sanctionner ? Et qu’en est-il d’autres pays comme l’Inde, le Japon et la Corée du Sud ? Les sanctionner ne risquerait-il pas d’aliéner des partenaires clés, en particulier dans le contexte plus large de la rivalité entre les grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine ?

Le président Trump a adressé le même avertissement à la Chine lors de son premier mandat concernant l’achat de pétrole iranien. Je pense qu’il le fera à nouveau. Il n’est dans l’intérêt de personne, y compris de la Chine, de laisser ce régime islamiste fanatique se doter d’armes nucléaires.

La Chine ne sait pas où ces armes finiraient. Les États-Unis doivent donc travailler avec la Chine pour faire clairement comprendre que, même si nous avons des divergences d’opinion sur l’Iran et son programme pour le Moyen-Orient, Pékin et Washington doivent coopérer sur cette question.

Quant à l’Inde, la Corée du Sud et le Japon, je pense qu’ils mettront fin à leurs importations de pétrole iranien. Il est vrai que l’Inde n’a pas mis fin à ses importations de pétrole russe après l’invasion de l’Ukraine, et je m’y oppose, mais c’est un autre sujet.

Pensez-vous que les États-Unis et Trump peuvent réellement contraindre l’Iran à abandonner son programme d’armement nucléaire par le seul biais de sanctions, compte tenu de l’inefficacité dont celles-ci ont souvent fait preuve par le passé pour provoquer des changements politiques ? Est-ce un scénario crédible ?

Eh bien, Trump a presque ruiné l’Iran pendant son premier mandat. Mais je pense que vous soulevez là un point intéressant, à savoir que les sanctions ont leurs limites. Je doute par exemple que les États-Unis parviennent un jour à utiliser les sanctions pour faire changer la politique de Vladimir Poutine et le pousser à se retirer d’Ukraine.

Le problème, c’est que dans les États autoritaires ou dictatoriaux, les dirigeants ne sont pas responsables devant le peuple. Et ils sont prêts à laisser leur peuple souffrir sous le poids des sanctions afin de promouvoir leurs politiques. C’est différent dans une démocratie, où le peuple se rebelle et où les dirigeants sont destitués par les urnes. Je suis donc d’accord avec vous pour dire que les sanctions ont leurs limites.

Que se passera-t-il si les sanctions n’aboutissent à rien et que l’Iran est sur le point de se doter de l’arme nucléaire ? Une action militaire serait-elle alors envisageable ? Et dans le prolongement de cette question, compte tenu de la guerre en cours en Ukraine et de la nécessité de dissuader la Chine en Asie de l’Est au sujet de Taïwan, les États-Unis ne sont-ils pas déjà quelque peu débordés pour mener une telle opération militaire ?

Vous abordez le concept de rareté de la puissance militaire dont certains membres de l’administration Trump ont parlé, à savoir que les États-Unis n’ont pas la capacité ni les forces militaires nécessaires pour faire face à toutes ces crises simultanément. Je ne suis pas d’accord avec cela. En tant que superpuissance, les États-Unis doivent être capables de gérer plusieurs crises dans différentes parties du monde en même temps. Nous disposons d’un budget militaire important, de forces armées très compétentes et de moyens pour gérer ces conflits simultanément.

En ce qui concerne l’Iran, nous nous trouvons actuellement dans une situation intéressante. L’économie iranienne est en difficulté et le pays s’est révélé extrêmement vulnérable aux frappes aériennes. Les deux frappes menées par Israël contre l’Iran l’année dernière ont montré que ses défenses aériennes sont extrêmement faibles et qu’Israël a la capacité de détruire n’importe quelle installation en Iran.

Ainsi, avec le déploiement par les États-Unis de nombreux moyens militaires dans la région, notamment des bombes antibunker pouvant être transportées par des bombardiers B-2 basés à Diego Garcia, l’Iran se trouve dans une situation stratégique différente. Nous espérons que cela l’encouragera à négocier sérieusement avec les États-Unis au cours des prochains mois, afin qu’il n’ait pas à faire face à la possibilité d’une attaque militaire massive que Trump ne souhaite pas mener.

Pensez-vous que Trump prendra des mesures militaires si les sanctions et les négociations n’aboutissent à rien ?

Tout d’abord, je ne suis pas optimiste quant à l’issue des négociations. Je ne pense pas que les Iraniens aient montré la moindre intention de conclure un accord de dénucléarisation sincère. Ils poussent pour un accord partiel. Les Iraniens sont très doués pour cela : ils manipulent les médias. Ils font toutes sortes de déclarations sur leur volonté de coopérer et leur recherche d’investissements économiques américains.

Mais Trump ne se laissera pas berner. J’ai récemment publié un article dans lequel je citais une étude de l’Institute for Science and International Security selon laquelle l’Iran pourrait enrichir suffisamment d’uranium pour fabriquer une arme en moins d’une semaine, et 14 armes en quatre mois. À titre de comparaison, lorsque Trump a quitté ses fonctions, l’Iran pouvait enrichir suffisamment d’uranium pour fabriquer deux armes en 5,5 mois.

C’était déjà dangereux, mais la situation actuelle est très grave, et Trump n’acceptera pas un accord partiel ni ne laissera l’Iran continuer à enrichir de l’uranium. Il y aura un accord sérieux, sinon je pense que Trump imposera des sanctions très sévères. Je ne sais pas s’il recourra à la force militaire, mais je pense que des sanctions très sévères sont très probables à l’heure actuelle.

Il existe des divergences d’opinion entre l’administration Trump et la plupart des pays européens, mais il est dans notre intérêt à tous que l’Iran ne se dote pas de l’arme nucléaire. L’Europe peut-elle jouer un rôle constructif à cet égard et aider les États-Unis à conclure cet accord ?

Je pense qu’il est essentiel que les États-Unis travaillent en étroite collaboration avec leurs alliés européens sur la menace nucléaire iranienne, qui nous menace tous. Les missiles à moyenne et longue portée de l’Iran peuvent déjà atteindre le sud de l’Europe. De plus, l’instabilité au Moyen-Orient aura des répercussions sur l’économie mondiale et l’économie européenne.

Je pense que si nous voulons réinstaurer des sanctions sévères contre l’Iran, nous devons revenir aux sanctions strictes qui existaient avant le lancement du Plan d’action global conjoint (JCPOA) en 2015, lorsque l’Europe soutenait à 100 % des sanctions vraiment sévères. L’Europe n’a pas réinstauré ces sanctions depuis lors, et nous devons reconsidérer cette question.

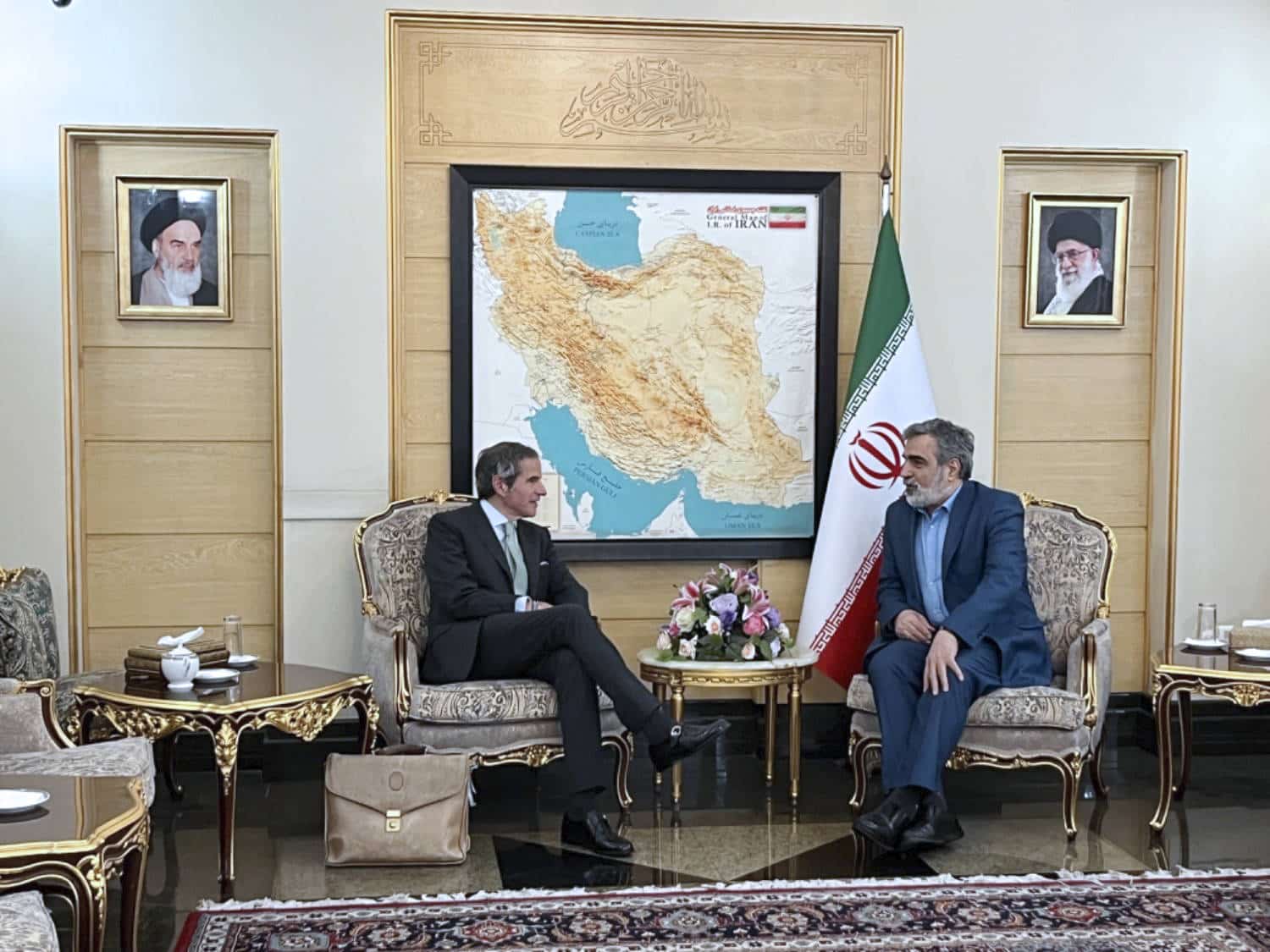

Les États-Unis tentent actuellement d’obtenir le soutien des membres européens du JCPOA pour rétablir les sanctions contre l’Iran cet automne, en raison des violations par l’Iran des dispositions du JCPOA et de son refus de coopérer avec l’AIEA sur les sites nucléaires révélés par les Israéliens il y a quelques années.

Je pense que ce serait une bonne chose, mais au-delà du simple rétablissement des sanctions, nous avons besoin que tous nos amis et alliés européens travaillent avec les États-Unis pour faire pression sur l’Iran afin qu’il renonce à son programme d’armement nucléaire.