Guerre en Ukraine : Vers l’escalade ?

par Philippe Condé, -Géopragma – publié le 3 juillet 2024

https://geopragma.fr/guerre-en-ukraine-vers-lescalade/

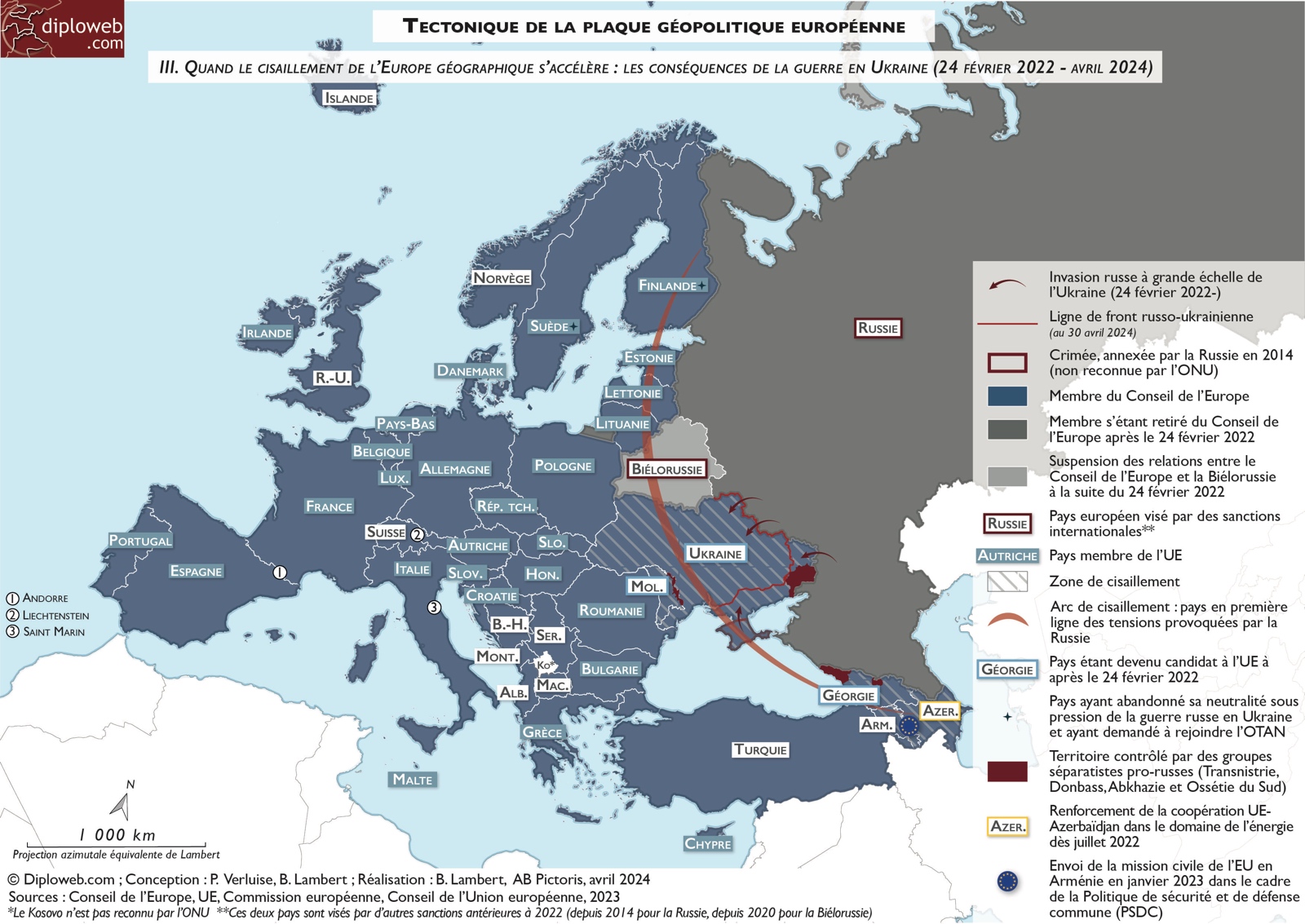

Chaque jour qui passe, de nouveaux pays de l’OTAN autorisent les frappes sur le territoire russe avec leurs armes.

Pourtant, le secrétaire général de l’OTAN assure que l’Organisation n’est pas en guerre contre la Russie et ne recherche pas l’escalade.

A ce jour, dix pays européens ont donné l’autorisation de frapper le territoire russe avec leurs armes (Allemagne, Danemark, France, Pays Baltes, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque et Royaume-Uni) ainsi que les États-Unis (utilisation de missiles à courte portée sur les régions russes frontalières de la région de Kharkov).

Pour le Danemark et les Pays-Bas, leurs avions F-16, une fois livrés à l’Ukraine, pourront frapper le sol russe sans restriction.

En réponse à ces autorisations, le 5 juin lors d’une Conférence de presse avec des journalistes étrangers, en ouverture du Forum économique international de St Petersburg, le président russe a annoncé que la Russie pourrait armer avec des missiles longue portée des pays en conflit avec l’Occident. On pourrait imaginer que Moscou livre des missiles à l’Iran ou aux rebelles Houthis afin de frapper les intérêts occidentaux au Proche Orient. Cela constituerait une réponse asymétrique de la part du Kremlin.

Lors de son intervention du 6 juin, Emmanuel Macron a annoncé la formation de 4500 soldats ukrainiens sur le sol français ainsi que la livraison de cinq Mirages 2000-5 et la formation des pilotes ukrainiens. En outre, les Mirage 2000 pourront, une fois livrés à l’Ukraine, frapper le territoire russe. La mise en garde russe de la veille ne semble pas avoir été entendue.

Une autre réponse asymétrique de la part de Moscou serait d’envoyer des bâtiments de guerre sur le continent américain, par exemple au Venezuela, au Nicaragua ou à Cuba. Ainsi du 12 au 17 juin, la frégate Amiral Gorshkov accompagnée du remorqueur Nikolaï Chiker, du pétrolier Akademik Pashin et du sous-marin à propulsion nucléaire Kazan pouvant embarquer des missiles hypersoniques, ont fait escale à La Havane. Les côtes de Floride ne sont qu’à 180 kilomètres.

Le risque d’escalade devient chaque jour plus grand d’autant plus que les dirigeants occidentaux continuent de faire la sourde oreille aux propos de Moscou.

Mais vu d’Occident, la Russie est l’ennemi à abattre. L’Ukraine n’est que l’instrument, l’arme de ce projet, ses soldats ne sont que des consommables.

Cependant, Moscou se dit chaque jour prête à négocier en tenant compte de la réalité sur le terrain.

Le 14 juin, lors d’un discours devant le corps diplomatique russe, soit la veille de la Conférence de paix qui se tiendra en Suisse, sans la Russie, Vladimir Poutine présente un Plan de paix en cinq points.

1. Retrait total des troupes ukrainiennes du territoire administratif des régions de Lougansk (RPL), Donetsk (RPD), Zaparojié, Kherson. Le statut de ces régions russes, ainsi que de la Crimée et de Sébastopol devra être reconnu par des traités internationaux.

2. Engagement de l’Ukraine à ne pas adhérer à l’OTAN.

3. Statut neutre, non aligné et non nucléaire de l’Ukraine.

4. Démilitarisation sur la base des accords d’Istanbul.

5. Protection des droits des russes en Ukraine.

Il ajoute que si ces conditions sont rejetées, la responsabilité de la continuation du bain de sang incombera à l’Occident.

Sans surprise, ce plan de paix est aussitôt rejeté par le président ukrainien, le considérant comme un ultimatum mais aussi par l’OTAN, et les Etats-Unis, proclamant que cela ne ramènerait pas la paix et permettrait d’atteindre les objectifs russes.

Or ce plan semble plutôt réaliste et reprend les principales demandes russes formulées en janvier 2022, soit un mois avant le lancement de l’Opération militaire spéciale. La principale différence se trouve dans le premier point, c’est-à-dire la reconnaissance de la souvenait russe sur les régions de RPL, RPD, Zaparojié et Kherson. Ces dernières ont adhéré par référendum (23-27 septembre 2022) à la Fédération de Russie. Cette consultation est considérée comme une annexion et donc non reconnue par l’Occident. Etant donné le rapport des forces sur le terrain, où l’armée russe continue d’avancer sur l’ensemble du front, ces régions semblent perdues pour l’Ukraine.

Pour Moscou, c’est un fait accompli d’autant plus que des investissements considérables sont réalisés comme la restauration des villes (Marioupol étant le symbole), la construction de nouvelles routes et de voies ferrées permettant d’intégrer ces nouveaux territoires au reste de la Fédération. La liaison ferroviaire, en voie d’achèvement, reliant Rostov sur le Don à Djankoi (Crimée) via Marioupol (RPD), Berdyansk et Melitopol (Zaparojié), constitue le plus grand symbole.

Ces régions, au même titre que la Crimée, ne sont donc plus négociables. Elles font partie intégrante de la Fédération de Russie. D’ailleurs, selon Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, c’est la dernière proposition de paix de la Russie. La prochaine proposition sera la capitulation.

Sans surprise, la Conférence de paix qui s’est tenue en Suisse (15-16 juin) en l’absence de la Russie, mais aussi de la Chine, n’a apporté aucun élément nouveau permettant de mettre fin au conflit.

Sur les 90 délégations, environ la moitié n’était pas constituée de membres de haut rang, notamment les pays du Sud global. Les Etats-Unis étaient représentés par la vice-présidente Kamala Harris et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Seuls 78 Etats ont signé la déclaration finale (l’Inde, le Brésil, l ‘Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, membres des BRICS, n’ont pas signé), qui apporte le soutien à la « souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale » ukrainienne mais reconnait aussi qu’il faudra inviter la Russie afin de parvenir « à une paix juste et durable ». Par ailleurs, le communiqué final appelle à garantir la liberté de navigation en Mer Noire et en Mer d’Azov (totalement contrôlée par Moscou) afin de sécuriser le commerce des produits alimentaires (notamment le blé). Enfin, les participants demandent que l’Ukraine reprenne le contrôle total de la centrale nucléaire d’Energodar (contrôlée par les russes depuis mars 2022) et exigent la libération de tous les prisonniers de guerre. Le communiqué n’appelle donc pas au retrait des forces russes ni au paiement de réparations, pourtant point clés du plan de paix Zelenski.

En somme pour le président ukrainien, les conclusions de cette conférence constituent un échec, auquel s’ajoute l’absence de la Chine et de Joe Biden. Les hostilités sur le terrain continuent donc sans espoir de voir la fin prochaine.

Pourtant, comme l’a affirmé, à plusieurs reprises déjà, le Haut représentant aux affaires étrangères européen, Josep Borell, il suffirait que l’Europe arrête de fournir des armes à l’Ukraine pour que la guerre se termine. Aveuglés par une russophobie maladive, les européens et les occidentaux en général ne veulent (ne peuvent) reconnaître leurs erreurs…car ce conflit aurait pu être évité s’ils avaient accepté les Accords d’Istanbul début avril 2022.

Mais l’arrogance Occidentale, anglo-saxonne en particulier (le fameux voyage du 1er Ministre britannique Boris Johnson le 9 avril 2022), décida que l’occasion était trop belle pour détruire une fois pour toutes la Russie.

Cependant, deux plus tard, la Russie n’est pas détruite et tient fermement debout sur ses deux jambes en dépit des plus de 20 000 sanctions occidentales.

Ainsi en 2023, son taux de croissance a atteint 3,2% et a dépassé 5% au premier trimestre 2024.

La Russie est devenue la quatrième économie mondiale en 2023 en PIB PPA (parité de pouvoir d’achat), derrière la Chine, les Etats-Unis et l’Inde mais devant le Japon. Le taux de chômage est inférieur à 3%, l’économie est en pénurie de main-d’oeuvre, ce qui constitue le principal problème aujourd’hui. Afin de résorber cette situation, il faudra augmenter la productivité du travail et/ou augmenter la robotisation des entreprises et/ou faire appel à de la main d’œuvre étrangère. Les autorités semblent privilégier les deux premiers facteurs.

En somme, des performances économiques très honorables sous de très fortes contraintes, pour une station service déguisée en pays, selon les termes de l’ancien sénateur républicain et héros américain du Vietnam John Mc Cain.

Or, un certain embarras semble, tout de même, gagner les capitales occidentales puisque l’économie russe ne s’est pas effondrée comme l’avait très imprudemment prédit Bruno Lemaire, le 1er mars 2022.

Que faire ? C’était la question que se posait Lénine dans son traité politique publié en 1902.

Elle s’applique totalement à la Russie s’agissant de la politique actuelle des pays occidentaux

Mais au lieu de se poser la bonne question comme Lénine à l’époque, les dirigeants occidentaux préfèrent la fuite en avant, l’escalade dans le conflit.

Ainsi, on continue de ne pas prendre au sérieux les mises en garde du Kremlin concernant l’utilisation éventuelle de bombes nucléaires tactiques (la Russie en possède plus de 4000).

La doctrine militaire russe est pourtant très claire : en cas de menace pour l’intégrité et la souveraineté du pays, la Russie se réserve le droit d’une frappe nucléaire.

Comme l’a fait remarquer John Mearsheimer dès le mois de mai 2022 : on ne joue pas impunément avec une puissance nucléaire. Ajoutons que la Russie est la première (5889 ogives) devant les Etats-Unis (5244 ogives) et très loin devant la France (290 ogives).

Pendant ce temps, l’Europe se perd, la France en tête. Le 31 mai, Standard and Poor’s a dégradé sa note de AA à AA-, en raison notamment de son taux élevé d’endettement (110,6% du PIB, soit plus de 3000 milliards d’euros) et de déficit budgétaire (5,5% du PIB en 2023, en hausse de 0,8 point par rapport à 2022). La croissance européenne reste inférieure à 1% par an, l’inflation reste supérieure à 2%, qui est la cible de la BCE. La désindustrialisation guette l’Allemagne puisqu’elle importe son énergie deux à trois fois plus chère que lorsqu’elle l’achetait à la Russie. La France ayant perdu son industrie depuis la crise de 2008.

L’écart économique entre l’UE et les Etats-Unis ne cesse de se creuser depuis la crise des subprimes.

Entre 2008 et 2022, le taux de croissance de l’UE a été de 2,8% contre 72% aux Etats-Unis.

De ce fait, l’économie européenne ne représente plus que 65% de son homologue américaine alors qu’elles étaient équivalentes en 1990.

Dans les différents Etats membres, les campagnes pour les élections européennes n’ont pas été à la hauteur des enjeux. En France, on a vu beaucoup de listes (vingt-neuf) pour très peu d’Europe.

Victor Hugo n’est plus qu’un lointain souvenir brumeux. Absence de vision, absence de projet fédérateur, alors que l’UE cumule les retards dans les domaines de l’intelligence artificielle ou de l’automobile électrique face à ses rivaux américain et chinois.

Les résultats des élections européennes du 9 juin ont encore obscurci l’horizon du vieux continent.

Les partis d’extrême droite ont gagné en France, en Belgique, en Autriche et se sont classés deuxième en Allemagne et aux Pays-Bas. Emmanuel Macron s’est résolu à dissoudre l’Assemblée nationale entrainant le pays dans une incertitude totale.

Ces résultats constituent un signal aux pouvoirs en place : problèmes de pouvoir d’achat, avenir du système social, montée des inégalités, mais aussi la guerre en Ukraine qui est une situation perdante pour l’UE. Il y a donc urgence à prendre en compte ces problèmes lors des prochaines législatures française et européenne.

Dans les prochains mois, l’Occident, et l’UE en particulier, devra revoir radicalement son agenda en Ukraine.

La situation actuelle, après plus de deux ans de conflit, largement provoqué et alimenté par l’Occident, risque de conduire à une escalade et à un élargissement du théâtre des opérations. Le danger nucléaire n’est pas à exclure.

L’UE devrait donc convoquer une Conférence de paix afin de mettre fin à cette tragédie. Car la paix, c’est la vocation de l’Europe !

A défaut, la situation post-apocalyptique décrite par Dmitry Glukovsky dans le cadre de sa Trilogie Métro (2033, 2034, 2035) où les survivants d’une guerre nucléaire se terrent misérablement dans le métro de Moscou, depuis vingt ans, pourrait alors devenir réalité…

Philippe Condé, Docteur en Economie, spécialiste de la Russie.