L’autommatisation et la robotisation sont de plus en plus présentes dans les guerres. Cela modifie la façon de combattre mais aussi le rapport de l’homme au combat.

Dylan Rieutord est chercheur spécialiste en robotique militaire. Diplômé en relations internationales, il bénéficie également d’une expérience militaire. Consultant et analyste pour Nova Verse, il publie depuis des années sur la robotisation du champ de bataille.

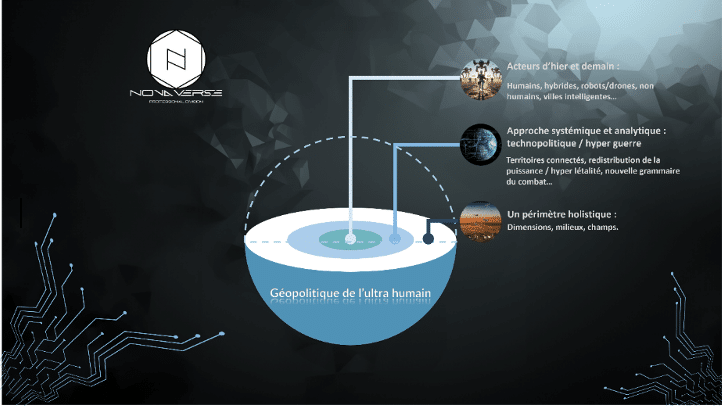

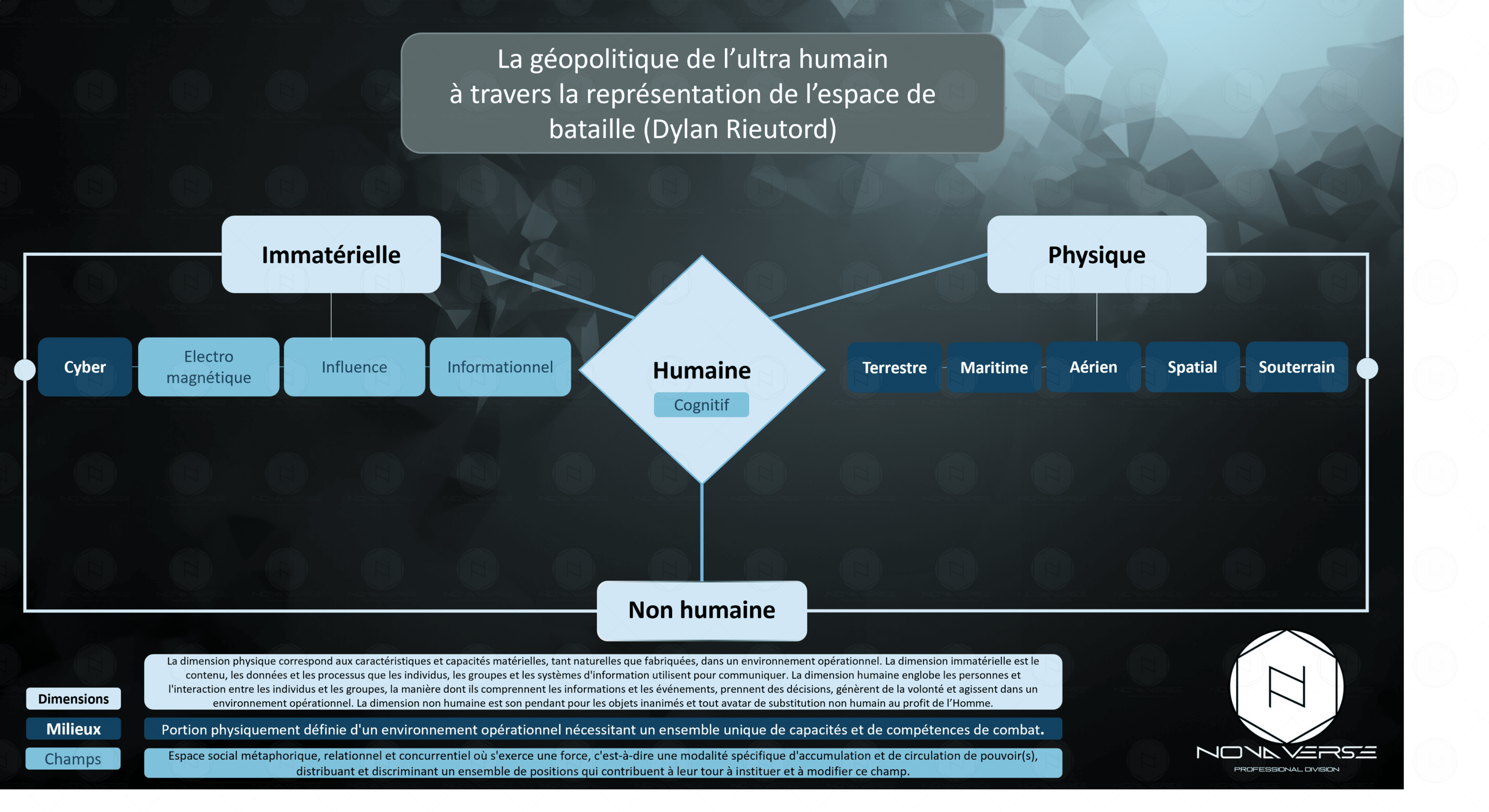

L’automatisation, la connectivité, les algorithmes s’incarnent de plus en plus et quittent progressivement le domaine de l’invisible pour prendre part au quotidien dans la vie humaine et se répandre dans le tissu sociétal dans son ensemble. Drones, robots, internet des objets, et villes intelligentes sont à la fois les incarnations et les émanations de cette technologie qui irrigue la quatrième révolution industrielle. Ce sont les assistants et compagnons IA, ou bien les robots ménagers et transporteurs, c’est autant de points d’accès qui maillent les territoires avec des capacités non plus seulement passives, faisant de ces avatars et réceptacles de la donnée, au premier rang desquels la ville, des acteurs en puissance. Ces nouveaux acteurs créent un rhizome numérique inédit. Les modèles subjectifs de pouvoir doivent nécessairement muter vers un modèle qui intègre la technopolitique, « un concept qui capture les formes hybrides de pouvoir intégrées dans les artefacts technologiques, les systèmes et les pratiques »¹. C’est la raison pour laquelle le concept de géopolitique de l’ultra-humain prend tout son sens. Il prend en compte pour la première fois dans l’approche géopolitique le non humain ainsi que ses interactions avec l’environnement et la composante humaine. Nous l’utiliserons ici en choisissant le prisme militaire.

L’accès fondamental à l’énergie

Comme pour toute technologie, des ressources socles sont nécessaires. En ce qui concerne celles qui participent de l’ultra humain, quatre sont impératives. Des terres rares, des algorithmes, de l’énergie et de la connectivité. À mesure que la technologie progresse vers plus de maturité et repousse les limites techniques de l’état de l’art, un paradoxe croissant inquiète. Réorienter les dépendances aux matières fossiles vers des solutions hybrides ou électriques est-il si pertinent ? Ces dernières nécessitent des composés produits à 85% par la Chine. Les armements, capteurs, et besoins en connectivité que nous pouvons voir actuellement en Ukraine fonctionnent tous sur batteries et font exploser les besoins énergétiques pour mener la guerre.

Des choix stratégiques vont s’imposer aux armées, car il est illusoire, en tous cas aujourd’hui, de vouloir mener des guerres en s’appuyant uniquement sur des sources d’énergie dites alternatives.

L’électrification du champ de bataille comprend la génération de la puissance, son stockage, sa gestion, et enfin, sa distribution. Selon cette approche de l’énergie, nous pouvons proposer des pistes de réflexion.

Tout d’abord, harmoniser les standards. Les combattants possèdent de nombreux outils et capteurs utilisant bien souvent des batteries différentes, avec des formes et des masses différentes. Le constat est le même pour les véhicules ce qui amène à penser qu’il faut rationaliser et centraliser le système de génération de la puissance. Il faudrait également intégrer l’électrification comme une composante clé de tout système, induisant alors nécessairement une architecture ouverte, de quoi permettre le transfert de puissance selon l’effet à obtenir sur le moment. Cette approche systémique est bénéfique puisqu’elle réduira l’empreinte logistique des services de l’énergie opérationnelle, apportera plus de furtivité au besoin et réduira les signatures thermiques d’ensemble (postes de commandement). Un effort conséquent doit être mené dans la veille et le suivi de la situation électrique. Les déperditions d’énergie, le suivi de la consommation et son optimisation sont des variables affectant considérablement le rendement final. Peut-être qu’une solution globale pourrait améliorer les quatre pans de l’électrification du champ de bataille avec le concept des « power grids ». Ces grilles fictives qui n’existeraient que sur la cartographie terrain seraient dans les faits des plots énergétiques réticulaires permettant la génération, le stockage et la distribution, ponctuelle ou soutenue d’énergie à des éléments qui s’y raccrocheraient.

La géopolitique ultra humaine, qui va littéralement au-delà de l’humain, intègre le non humain, comme acteur, au même titre que l’humain. S’il est aisé de comprendre le non humain à travers ses matérialisations diverses, la ville est moins évidente. Elle devient un acteur majeur dans la bataille en tant qu’entité technopolitique connectée. La démographie et la grammaire de la Guerre aidant, la ville est un champ de bataille potentiel à tout instant dans un conflit. Cet espace interconnecté aux territoires et à d’autres villes, génère un espace de réverbération électromagnétique. Tout acteur, qu’il soit humain ou non humain, pourrait interagir par rebond ou ricochet au sein de la ville, être un acteur ou une cible. La ville incarne une fusion des mondes avec des interactions cyber-objets pour finalement devenir un conteneur « hyper ».

Les zones blanches ou lacunaires se réduisent sur la planète. Ces zones où la connectivité n’existe pas ou est difficile pour certains types de communication reculent face aux constellations Starlink et autres concurrents. La démocratisation de ces systèmes qui permettent une connectivité illimitée partout sur le globe (à l’exception de certains pays pour des raisons géopolitiques) est encore à venir, mais promet de nouvelles approches en liaison de données. La start-up française Ternwaves et sa golden modulation en est le plus bel exemple. La technologie 4G était capable de soutenir de l’ordre de 60 000 objets connectés au km², la 5G en soutient près d’un million. Les projections pour la 6G qui multiplierait par dix les débits porteraient le nombre jusqu’à dix millions d’objets au km². Dans le cas où cette connectivité serait tout de même impossible, pensons par exemple à du brouillage, de la saturation d’onde ou autres, les algorithmes seront des palliatifs.

Le mirage de l’autonomie

L’intelligence artificielle n’existe pas au sens strict du terme. Il s’agit dans les faits d’algorithmes conférant de plus en plus d’automatisation qui ne doit pas être confondue avec l’autonomisation. L’autonomie est un mirage dans lequel beaucoup s’engouffrent, oubliant que même un soldat n’est pas autonome seul. Il fera appel à une complémentarité de compétences, demandera de l’aide. Pour autant, cela évolue très vite, et les algorithmes permettent entre autres aujourd’hui de se déplacer dans en environnement contesté, d’acquérir une cible prédéfinie et de la suivre voire de déclencher le feu. Les discussions éthiques et juridiques freinent l’utilisation en condition réelle de cette dernière capacité, mais pour combien de temps ? Les Ukrainiens pressent pour obtenir des systèmes d’armes létaux « autonomes ». Comment l’humain, à l’échelle d’un combat à la vitesse de la lumière (fibre optique, calcul de processeur) peut-il rester compétitif ou tout simplement en vie ? Il ne peut que s’augmenter, ou laisser place à d’autres moyens combattants.

Les apports du concept dans l’analyse des conflits contemporains et futurs

La géopolitique ultra humaine appartient à l’école réaliste des Relations internationales. Si les algorithmes et la robotique notamment permettent de redistribuer les marqueurs de puissance comme ceux que nous pouvions entendre traditionnellement, ils renforcent la tendance à la « guerre hyper », cette façon de faire la guerre en intégrant les algorithmes et des technologies de pointe qui induisent une boucle OODA (Observe-Orient-Decide-Act) que l’Homme ne peut suivre. Longtemps, les concepts de battlespace, de multimilieux ou bien de champs ont illustré la conceptualisation de l’espace de bataille. La géopolitique de l’ultra humain propose de recentrer l’attention sur le « qui » fait la guerre c’est-à-dire, un élément intangible, peu importe l’évolution technologique, l’Homme.

Le caractère de la Guerre a toujours évolué au gré des apports de la science, sa nature, elle, demeurera toujours humaine.

Les conflits contemporains cherchent à préserver l’humain, tout en le massifiant par des substituts non humains. La notion de haute intensité est séduisante pour le politique et les implications économiques sous-jacentes. Pour autant, elle n’a jamais été pertinente en tant qu’outil d’analyse. Par opposition à la faible intensité, concept américain développé dans les années 1960 pour qualifier tout conflit qui n’aurait pas lieu entre des armées régulières et qui centre l’analyse sur une échelle d’intensité graduelle et la question matérielle, la haute intensité mobilise toute une société, un pays, pour une lutte à mort d’un système. Ces concepts sont partiels et relatifs, ils ont le mérite de qualifier rapidement un conflit pour que nous puissions comprendre les modes d’action et les risques derrière, mais ils servent davantage le politique que l’analyste ou la géopolitique. L’ultra humain permet des postures permanentes, de la saturation à des niveaux jamais encore atteints. C’est aussi l’avènement de la blitzdaten (conquête éclair pour le contrôle de l’onde électromagnétique) permettant la mise en réseau et l’emploi du non humain ainsi que des interfaces nécessaires avec les éléments humains, et de la droneskrieg, les raids fulgurants de drones.

Soldat augmenté, place de l’homme réattribuée, mais en même temps, hypervélocité et traque individualisée, sont les questionnements induits par la massification de systèmes automatisés sur le champ de bataille.

L’hyper guerre génère donc pour l’être humain une hyper létalité. C’était déjà le cas dans le milieu urbain, mais les récents conflits montrent qu’en environnement ouvert, le risque de rapidement succomber à une attaque par drone est exacerbé. Nous pourrions voir ainsi prochainement la multiplication de poches sur le terrain dénué de soldats humains, des no man’s land, préférant l’usage du non humain.

Par l’utilisation de moyens « technocides », des corridors sans technologies possibles généreraient, eux, des no tech’s land. Alors que les Chinois intègrent dans leurs plans d’armement le concept des Three No’s, pour nobody, no see, no hear, nous proposons ici le H3O, les trois O de la réalité hyper. L’omniprésence permet l’omniscience qui conduit à l’omnipotence. L’hyper guerre induit l’hyper létalité, mais la réciproque n’est pas systématique. Nous définissons l’hyper létalité selon quatre critères, la létalité au sens strict, c’est-à-dire l’aptitude et la capacité à détruire. Toutes les armées cherchent à démultiplier leur létalité en réduisant leur « killchain ». La surface de risque pour l’individu augmente à mesure que les données et les algorithmes évoluent dans les villes et en réseau augmentant le risque de la mort. La dilatation de l’espace de bataille en raison des portées d’acquisition des machines, des frappes dans la profondeur ou de la militarisation de tous les champs est le second point. Ensuite, la compression du temps est facilement compréhensible. Traitement à la vitesse de la machine, et multiplication des données en sont les principaux responsables. Enfin, la technologie peut être un catalyseur, à travers ses émanations les plus mortifères pour l’humain, comme avec des armes de destruction massive 2.0 ou bien la géo-ingénierie qui se développe dans un mutisme international et qui attend patiemment de se militariser.

Avec tous ces outils à disposition, la géopolitique de l’ultra humain offre une grille de lecture complète pour s’intéresser aux conflits et à la Guerre lorsqu’ils intègrent le technopolitique. Le sujet de l’humain est bien connu, celui du non humain moins. À commencer par un chaos général d’un point de vue sémantique qui trompe le débat et génère des passions fantasmées. Le pendant non humain de l’Homme est le robot. C’est sur sa définition que cet article se conclura.

Un robot (robota, travail, corvée, serviteur) est une plateforme inhabitée (re)programmable mobile terrestre. Il possède la capacité d’interagir avec un environnement déstructuré administrant la vie humaine. Il déporte et démultiplie le soldat et ses sens. C’est un système d’arme qui agit de façon indépendante ou en réseau. Son autonomie décisionnelle paramétrable détermine la nature du lien avec son opérateur éventuel.

Un drone (bourdon en anglais) est une plateforme inhabitée (re)programmable opérant en milieu fluide, c’est-à-dire dans les airs, l’espace extra-atmosphérique et par extension, le milieu marin. Il produit des effets dans son environnement, projette des capacités en tant que système d’arme opérant de façon indépendante ou en réseau. Son autonomie décisionnelle paramétrable détermine la nature de la station et du lien éventuels avec son opérateur qui le contrôle. S’il venait à pouvoir opérer sur terre (multimilieux), il serait alors considéré comme un robot amphibie ou aéroterrestre du fait de sa réversibilité et son accession au territoire régissant la vie humaine.

¹ Hecht, Gabrielle, « Entangled Geographies: Empire and Technopolitics » in the Global Cold War (Inside Technology), The MIT Press, 352p, 2011.