Vidéo. Proche-Orient : la paix a-t-elle encore un avenir ? E. Danon

Par , , , 11 mai 2024

https://www.diploweb.com/Video-Proche-Orient-la-paix-a-t-elle-encore-un-avenir-E-Danon.html

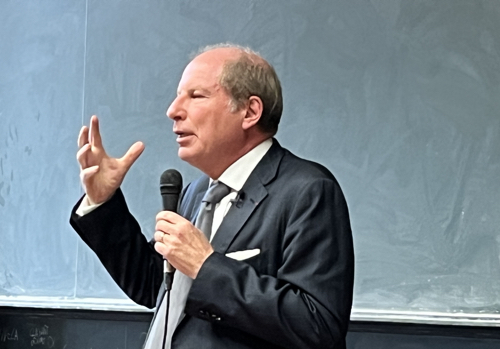

Intervenant : Éric Danon, ambassadeur de France en Israël d’août 2019 à juillet 2023 et actuellement consultant international. Il s’exprime à titre personnel.

Synthèse de la conférence par Marie-Caroline Reynier, diplômée d’un M2 de Sciences Po. Co-organisation de la conférence Pierre Verluise, fondateur du Diploweb, avec l’ADEA MRIAE de l’Université Paris I et le Centre géopolitique. Images et son : Hugo Leclerc. Photos : P. Verluise. Montage : Hugo Leclerc et Pierre Verluise.

Quelle est la situation fin avril 2024 dans la guerre opposant Israël et le Hamas ? Pourquoi les pays arabes, et tout particulièrement ceux de la Méditerranée, n’ont-ils rien fait pour favoriser l’émergence d’un Etat palestinien ? Pourquoi l’Arabie Saoudite peut-elle jouer le rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien ? Que faut-il faire concrètement ? Eric Danon s’exprime à titre personnel. Ambassadeur de France en Israël d’août 2019 à juillet 2023, il apporte des éléments de réponse lors d’une conférence publique en Sorbonne.

Conférence organisée par Diploweb.com, le 25 avril 2024, en partenariat avec l’ADEA MRIAE de l’Université Paris I.

Cette vidéo peut être diffusée en amphi pour nourrir un cours et un débat. Voir sur youtube/Diploweb

Synthèse de la conférence par Marie-Caroline Reynier, validée par E. Danon

Quelle est la situation au 25 avril 2024 dans la guerre opposant Israël et le Hamas ?

SE M. Éric Danon explique que cette guerre va durer. De fait, les deux protagonistes souhaitent qu’elle continue car ils n’ont pas atteint leurs objectifs respectifs.

En effet, Israël poursuit trois objectifs officiels : détruire le Hamas le plus possible, récupérer les otages et faire de Gaza une zone ne représentant pas de menace. Ceux-ci ont été atteints à moitié. À cela, s’ajoutent trois objectifs officieux. Premièrement, Israël souhaite rebâtir une dissuasion afin qu’aucun groupe n’ambitionne de faire pareil que le Hamas. Deuxièmement, Israël veut pouvoir surmonter le très fort traumatisme du 7 octobre 2023. Enfin, au vu de ses relations tendues avec le président J. Biden, B. Netanyahou cherche à faire durer la guerre au moins jusqu’au 5 novembre 2024, date de l’élection présidentielle américaine, car il ne souhaite pas faire le cadeau de la paix au président actuel.

De son côté, le Hamas a trois objectifs officiels : rentrer en Israël et tuer le maximum de personnes, capturer le plus d’otages possibles pour les échanger avec des prisonniers et préempter l’objet « résistance palestinienne » en montrant qu’il est le plus crédible pour porter ce combat. Enfin, il a également comme objectif officieux d’être présent à la table des négociations du jour d’après.

Dans l’atmosphère actuelle, SE M. Éric Danon sent deux peuples en souffrance. Du côté israélien, cette souffrance est liée aux actes des terroristes du Hamas. À cet égard, il souligne un paradoxe : les Israéliens considèrent que le gouvernement actuel porte une responsabilité dans l’attaque menée par le Hamas mais, dans le même temps, ils ne veulent pas lâcher ce gouvernement.

Quant à eux, les Palestiniens vivent le désastre de ce qui produit à Gaza mais prennent aussi conscience que les pays arabes, notamment méditerranéens, ne sont pas intéressés par la fin du conflit. La jeunesse palestinienne réalise ainsi qu’ils ont toujours été empêchés, depuis 1949, d’avoir un État par leurs dirigeants ou par ces pays arabes.

Pourquoi les pays arabes, et tout particulièrement ceux de la Méditerranée, n’ont-ils rien fait pour favoriser l’émergence d’un Etat palestinien ?

Premièrement, SE. M. Danon note que la cause palestinienne constitue un puissant levier de politique intérieure pour les pays arabes. En effet, elle permet d’entraîner la population en faveur des gouvernements au pouvoir.

Deuxièmement, si les populations des pays arabes s’entendent très bien, leurs gouvernements ne s’apprécient pas, comme le souligne la rivalité entre le Maroc et l’Algérie ou celle entre la Tunisie et l’Égypte. De fait, le rejet d’Israël contribue à rassembler ces pays lorsqu’ils se réunissent, par exemple lors des sommets de la Ligue arabe. Pour que cette entente dure, ils ont donc tout intérêt à ce que le conflit perdure.

Troisièmement, si le conflit israélo-palestinien prend fin, Israël pourrait devenir encore plus puissant. Israël est déjà une puissance déterminante du Proche-Orient dont le PIB (525 milliards de dollars) est supérieur à l’addition du PIB de tous les pays qui l’entourent. Ce conflit, et notamment la dégradation d’image engendrée ainsi que les pertes économiques représentées par les appels au boycott, demeure un frein qui empêche Israël de devenir une superpuissance.

Quatrièmement, SE. M. Danon évoque une raison psychologique, liée au concept de dhimmitude (le « dhimmi » étant celui qui a un statut dégradé dans le monde musulman). Il apparaît pénible pour les pays arabes que des non-musulmans puissent faire mieux qu’eux en termes de gouvernance, d’économie et de sécurité.

Enfin, le statut de Jérusalem demeure une des réticences essentielles à la création d’un État palestinien. Le fait que la Palestine récupère ce lieu saint (la mosquée Al-Aqsa) pourrait ne pas convenir à l’Arabie Saoudite ou à l’Iran.

Quel est l’état du rapport de force concernant la paix au Proche-Orient ? Quels diagnostics peut-on formuler ?

Parmi les forces opposées à la paix, SE. M. Danon insiste sur le manque d’enthousiasme des pays arabes de la Méditerranée. Il souligne également que des individus sont profondément contre l’idée de la paix aussi bien du côté palestinien qu’israélien.

Ainsi, du côté palestinien, l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a d’abord été revendiquée comme une non-acceptation d’Israël, au sens d’un refus du partage de l’ancienne Palestine mandataire (1923-1948). En ce sens, la difficulté originelle, renforcée par l’échec des nombreuses négociations, tient à la non-acceptation de ce partage.

Du côté israélien, le sionisme messianique, qui a pris une importance grandissante pour des raisons démographiques et politiques, refuse l’existence d’un État palestinien. Ainsi, le massacre du caveau des Patriarches commis par un colon juif fanatique en 1994 puis l’assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un juif religieux d’extrême-droite en 1995 ont eu pour but de tuer le processus d’Oslo (1993). La part de ces Israéliens qui n’acceptent pas d’abandonner leurs idéaux pour la paix a augmenté, passant de 25% en 1993 à plus de 40% en 2024. Enfin, dans les territoires occupés de Cisjordanie, les gens s’installant ne le font plus exclusivement pour des raisons religieuses (comme les Juifs messianiques) mais également pour des motifs économiques. Ce faisant, quasiment 700 000 personnes vivent dans ces territoires occupés, ce qui rend compliquée toute évolution de la situation.

Pour autant, la majorité des Palestiniens et des Israéliens de la société civile veulent la paix. Mais, les extrémistes des deux camps parviennent à bloquer les processus de paix.

Dès lors, étant donné les fortes incertitudes, SE. M. Danon propose trois diagnostics pour avancer.

Premièrement, il récuse l’utilisation du terme « solution »(l’expression « solution à deux États » étant très présente dans le débat public) pour parler du conflit israélo-palestinien, et lui préfère l’expression de « tectonique des puissances ». Selon lui, il ne faut pas penser les dynamiques politiques en termes de « solution » mais plutôt d’évolution.

Deuxièmement, il soutient que la paix est aussi une question de personnes capables de la faire advenir. Or, sortir de ce conflit requiert des gens à la hauteur, ce qui n’est pas le cas au premier trimestre 2024.

Troisièmement, au vu du rapport de forces déséquilibré entre Israël et la Palestine, il n’est pas possible de les laisser négocier face-à-face. Il faut donc une médiation. Or, celle-ci ne peut pas s’articuler exclusivement autour des Etats-Unis, médiateur traditionnel, car sa proximité vis-à-vis des Israéliens tend à les disqualifier. SE. M. Danon défend donc une double médiation menée par l’Arabie Saoudite avec les Etats-Unis.

Pourquoi l’Arabie Saoudite peut-elle jouer le rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien ?

SE. M. Danon considère que le seul État arabe véritablement intéressé par l’arrêt du conflit est l’Arabie Saoudite. En effet, le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) souhaite normaliser les relations de son pays avec Israël car il a besoin de stabilité au Proche-Orient.

Sur le plan de la normalisation politique, l’Arabie Saoudite a observé la mise en œuvre des Accords d’Abraham (2020), entre Israël et les Émirats Arabes Unis (EAU) ainsi qu’entre Israël et Bahreïn, avant de chercher possiblement à les rejoindre. Or, ces accords sont un vrai succès. Ainsi, en 5 ans, le commerce bilatéral entre les EAU et Israël a dépassé celui entre la France et Israël. Le volet politique fonctionne donc, et ces accords n’ont pas été remis en cause par les EAU ou par le Bahreïn depuis le 7 octobre 2023.

En outre, MBS souhaite prolonger cette normalisation politique classique par une « normalisation religieuse » entre La Mecque et Jérusalem. En effet, MBS, qui contrôle déjà les lieux saints de Médine et La Mecque, cherche à devenir le chef spirituel total du monde sunnite. En ce sens, il pourrait souhaiter à terme récupérer la gestion de la Mosquée al-Aqsa, actuellement sous l’administration du Waqf, c’est-à-dire un bien public durablement confié aux Jordaniens.

MBS souhaite également être celui qui va régler la question israélo-palestinienne pour rentrer dans l’histoire. Pour ce faire, il s’appuie, en termes de méthode, sur ce qu’il s’est passé dans les pays du Golfe. En effet, ceux-ci ont envoyé les étudiants des EAU, de Bahreïn etc. dans les meilleures universités mondiales pour apprendre à construire et à gérer leur pays. MBS veut reproduire ce schéma pour assurer à terme le développement d’un Etat palestinien. Et ils semblent prêt à mettre les moyens pour que cela se concrétise.

Enfin, les négociations entre l’Arabie Saoudite et Israël n’ont jamais cessé, d’autant plus que les Etats-Unis sont à la manœuvre. En effet, les Etats-Unis ont tendance à apprécier les alliances de bloc à bloc. Dans la situation présente, l’Ouest fait face à la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l’Iran. Cependant, de nombreux pays, et notamment les pays arabes du Golfe, ne veulent pas rentrer dans cette logique.

De son côté, MBS a initialement posé deux conditions pour normaliser politiquement avec Israël : une liste de matériel militaire pour se protéger de l’Iran et une stabilisation du conflit israélo-palestinien. Ne les ayant pas obtenus, l’Arabie Saoudite a annoncé qu’elle allait baisser le niveau de conflictualité avec son ennemi potentiel, l’Iran. Ainsi, le 10 mars 2023, cassant la logique bloc à bloc des États-Unis, l’Arabie Saoudite et l’Iran ont annoncé avoir signé un accord pour reprendre leurs relations diplomatiques. Finalement, les États-Unis ont cédé sur les deux conditions posées par MBS, auxquelles a été ajoutée ensuite la livraison d’une centrale nucléaire civile.

Quelle est l’incidence de l’Iran sur le conflit israélo-palestinien ?

En raison de ses proxys (le Hezbollah au Liban, le Hamas dans la bande de Gaza et les Houthis au Yémen), l’Iran est un facteur clé dans le conflit israélo-palestinien. L’Iran a désigné Israël comme un ennemi absolu qu’il souhaite détruire. En ce sens, l’Iran représente une « menace existentielle » pour Israël, même si le risque de mise à exécution de cette menace est très faible . Pour autant, l’Iran cherche à développer un axe chiite dans la zone et se focalise sur la destruction d’Israël.

De plus, l’Iran a inscrit le nucléaire dans son récit national. Il met en place des installations capables d’enrichir l’uranium à des degrés militaires, et se rapproche donc d’un pays du seuil. L’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPoA), signé en 2015 après 16 ans de négociation, prévoyait de limiter l’enrichissement iranien. Mais, en 2018, D. Trump, poussé par B. Netanyahou, a cassé cet accord, ce que SE. M. Danon considère comme la plus grosse erreur stratégique des Etats-Unis depuis l’invasion de l’Irak en 2003. Dès lors, les pays occidentaux n’ayant pas de plan B, il est probable que ce soit la Russie qui s’occupe de cette question, avec l’appui de la Chine. Dans cette perspective, l’Iran va devenir un pays du seuil, ce qui va renforcer l’Iran dans sa posture. Surtout, ce ratage occidental va avoir des conséquences pour Israël, qui va se trouver sous la menace d’un pays du seuil.

Cependant, SE. M. Danon estime que cette situation ne va pas entraîner une guerre entre l’Iran et Israël. En effet, l’Iran est affaibli sur le plan intérieur car la population n’apprécie pas le gouvernement des mollahs et le pays est durement touché par les sanctions économiques. Pour autant, ce n’est pas le moment opportun pour attaquer l’Iran car cela pourrait susciter un fort sursaut nationaliste iranien. En outre, Israël ne peut pas tenir longtemps seule une guerre contre l’Iran. Si l’on s’en réfère à Clausewitz, il apparaît compliqué de faire rivaliser 9 millions d’habitants (Israël) contre 88 millions (Iran). Dès lors, afin d’anticiper au mieux une potentielle frappe en retour de l’Iran, Israël cherche à monter à l’avance une coalition suffisamment dissuasive. Récemment, une pré-coalition s’est formée entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Jordanie et l’Arabie Saoudite.

Au vu des liens entre le Hamas qui a préempté la résistance palestinienne et l’Iran, se profile donc une bataille géopolitique des chiites, emmené par l’Iran, face au monde sunnite, mené par l’Arabie Saoudite avec l’appui des Occidentaux.

Que faut-il faire concrètement ?

Outre le fait de changer les responsables à la manœuvre dans les deux camps, SE. M. Danon préconise une médiation équilibrée qui tient compte de la réalité des Palestiniens. Celle-ci doit prendre son temps car envisager un Etat palestinien à court terme serait prématuré. En effet, il est nécessaire de construire une gouvernance solide pour que les Israéliens puissent accepter un État palestinien.

Si le conflit israélo-palestinien est de nature géopolitique, il comporte une autre composante déterminante, la dimension religieuse. En effet, les Messianiques juifs refusent de lâcher les territoires pour des raisons religieuses. Une difficulté structurelle à gérer le Mont du Temple persiste. Enfin, les politiques et diplomates souhaitant le compromis se heurtent à la radicalité religieuse. L’attentat du 7 octobre 2023 en est le symbole. Par conséquent, cette montée du religieux déplace les frontières du conflit israélo-palestinien. En effet, le Palestinien est devenu un symbole du refus de l’histoire et des valeurs de l’Occident.

Enfin, au-delà de l’action politique, SE. M. Danon incite ceux qui choisissent leur camp à garder au fond d’eux de la compassion et de l’empathie pour ce qu’il se passe de l’autre côté.

Copyright pour la synthèse 7 mai 2024-Danon-Reynier/Diploweb.com