Les États-Unis installent des missiles à moyenne portée aux Philippines

https://www.revueconflits.com/les-etats-unis-installent-des-missiles-a-moyenne-portee-a-philippines/

Les États-Unis ont récemment déployé le système de missiles terrestres à moyenne portée aux Philippines en invoquant des exercices conjoints. Cette initiative, la première du genre dans la région indopacifique, est perçue comme provocatrice et irresponsable par de nombreux pays locaux. Elle pourrait aggraver les tensions dans une région déjà très instable, à moins qu’il ne s’agisse d’une action délibérée.

Les États-Unis ont récemment déployé le système de missiles terrestres à moyenne portée (MRC : Mid Range Capability), également appelé système Typhon, aux Philippines pendant un exercice militaire conjoint.

Un geste perçu comme provocateur et irresponsable

Le système Typhon est équipé du missile Standard Missile 6 (SM-6), à tête conventionnelle ou nucléaire, capable de défense antimissile et de ciblage naval jusqu’à 370 kilomètres, ainsi que du missile d’attaque terrestre Tomahawk, avec une portée de 1 600 kilomètres. Son déploiement envoie un message clair selon lequel les États-Unis sont prêts à utiliser des armes offensives près des installations chinoises en mer de Chine méridionale, au sud de la Chine continentale, le long du détroit de Taiwan et même dans la région extrême-orientale de la Russie.

Cette action survient dans un contexte régional déjà tendu, suscitant de vives réactions, notamment de la part de la Chine, qui s’est opposée fermement à cette installation devant sa porte, sachant que la distance entre Luçon et la province du Hainan, terre chinoise la plus proche, est à près de 900 km. Le déploiement du système Typhon soulève des préoccupations quant à l’escalade des tensions et à la possibilité de conflits dans cette région stratégique.

Tout cela nous fait penser tout de suite à la crise des missiles de Cuba.

L’antécédent de la crise des missiles de Cuba

La crise des missiles de Cuba, également connue sous le nom de crise de Cuba, a eu lieu en octobre 1962 et a été l’un des moments les plus tendus de la guerre froide. Elle a été déclenchée lorsque les États-Unis ont découvert que l’Union soviétique déployait des missiles nucléaires à Cuba, à seulement 160 km des côtes américaines.

Cette découverte a provoqué une confrontation intense entre les États-Unis et l’Union soviétique, menaçant de déclencher une guerre nucléaire. Pendant plusieurs jours, le monde a retenu son souffle alors que les deux superpuissances se faisaient face. Les États-Unis ont imposé un blocus naval autour de Cuba pour empêcher d’autres livraisons d’armes, et le président américain de l’époque, John F. Kennedy, a exigé le retrait des missiles soviétiques de Cuba.

Finalement, après des négociations intenses entre Kennedy et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, un accord a été conclu. L’Union soviétique a accepté de retirer ses missiles de Cuba en échange de la promesse des États-Unis de ne pas envahir Cuba et de retirer leurs missiles de Turquie, armés de têtes nucléaires. Leur présence en Turquie était considérée comme une provocation par l’Union soviétique, car ils étaient à portée de frappe de certaines régions soviétiques.

Cet épisode a été considéré comme un moment crucial de la guerre froide, soulignant à quel point les tensions entre les deux superpuissances pouvaient être dangereuses et les conséquences catastrophiques d’un conflit nucléaire.

Allons-nous revivre une crise similaire ? Est-ce un accident ou une stratégie délibérée ?

Une stratégie des cercles de feu

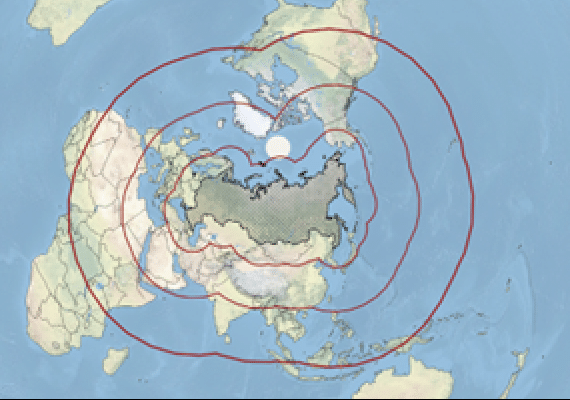

Le Centre for Strategic and Budgetary Assessments (CBA) a publié en 2022 une étude détaillée intitulée : « Cercles de feu : une stratégie de missiles conventionnels pour un monde post-traité INF » (Rings of fire : A Conventional Missile Strategy For A Post-INF Treaty World).

Les figues 3 et 4 de ce rapport (Cf. ci-dessous) montrent très clairement que les cercles de feu font partie intégrante d’une stratégie américaine en Indo-Pacifique, avec la Chine comme cible, et en Europe, visant la Russie.

FIGURE 3 (gauche) : LES TROIS ANNEAUX DU THÉÂTRE INDO-PACIFIQUE

FIGURE 4 (droit) : LES TROIS ANNEAUX DU THÉÂTRE EUROPÉEN

Le déploiement à Philippines est donc un test de cette stratégie, en utilisant la tactique du Fait accompli.

L’impact sur l’équilibre géopolitique de la région

Les États-Unis cherchent à empêcher la Chine de gagner du terrain dans le Pacifique en établissant, avec ses alliés, des bases militaires à proximité de ses frontières. L’introduction de missiles à moyenne portée marque une évolution significative dans cette stratégie.

La stratégie des chaînes d’îles, également connue sous le nom de « containment » maritime, fait partie de son approche. Cela fait référence à la méthode de défense employée par les États-Unis et leurs alliés pour empêcher la Chine de sortir vers le Pacifique. Dans cette stratégie, les États-Unis et leurs partenaires cherchent à maintenir une présence navale importante dans les eaux stratégiques de la région.

Les États-Unis utilisent également des alliances et des partenariats régionaux pour renforcer cette stratégie. Par exemple, des exercices militaires conjoints sont régulièrement organisés avec des pays comme le Japon, les Philippines et l’Australie pour renforcer la coopération en matière de sécurité, sous prétexte de garantir la stabilité de la région.

Cette dynamique entre les États-Unis et la Chine dans la région Asie-Pacifique reste l’un des points chauds de la géopolitique mondiale, avec des implications importantes pour la sécurité régionale et la stabilité économique. La Chine, de son côté, considère cette stratégie comme une tentative d’endiguer son ascension en tant que puissance régionale et mondiale. Elle a régulièrement appelé à des négociations bilatérales pour résoudre les différends maritimes.

On a beaucoup de mal à croire que l’installation des missiles à moyenne portée capable de porter des têtes nucléaires devant la porte de la Chine vise à garantir la stabilité de la région.

Les missiles à moyenne portée américains déployés aux Philippines pourraient aussi potentiellement menacer les installations militaires russes dans l’Extrême-Orient, y compris des villes comme Vladivostok, en fonction de leur portée et de leur capacité à atteindre ces cibles. Le déploiement de tels missiles et leur utilisation éventuelle dans une région aussi sensible auraient des implications stratégiques majeures et pourraient rapidement intensifier également les tensions entre les États-Unis et la Russie, ainsi que perturber davantage l’équilibre géopolitique de la région.

Dans un contexte de relations tendues entre les États-Unis et la Russie, tout mouvement visant à déployer des missiles américains à sa proximité est perçu comme une provocation par la Russie, et cela pourrait entraîner des réponses militaires ou diplomatiques de la part de Moscou.

Une série d’escalades possibles ?

L’installation des missiles à moyenne portée aux Philippines a déclenché des réactions importantes de la part de la Chine et de la Russie, en raison de leurs propres intérêts géopolitiques dans la région.

La Chine considère le déploiement de missiles américains aux Philippines comme une provocation directe et une menace pour sa sécurité nationale. La Chine peut intensifier ses activités militaires dans la région pour contrebalancer la présence américaine, ce qui pourrait inclure le déploiement de ses propres missiles et d’autres systèmes de défense, ainsi que des démonstrations de force navale.

Lors d’une conférence de presse régulière la semaine dernière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a accusé les États-Unis de chercher à obtenir un « avantage militaire unilatéral » et a souligné l’opposition vigoureuse de la Chine au déploiement. Il a appelé les États-Unis à prendre sincèrement en compte les préoccupations sécuritaires des autres pays, à cesser de nourrir les confrontations militaires, à cesser de compromettre la paix et la stabilité régionales, et à prendre des mesures tangibles pour réduire les risques stratégiques.

Les actions concrètes suivent les paroles. Un drone du type WZ-7 chinois, capable des longues heures de vol, a été envoyé immédiatement à la proximité de 55 km des Philippines. Il se peut également que l’Armée populaire de Libération (APL) renforce davantage ses forces en mer de Chine méridionale, notamment près des Philippines.

La Russie a perçu également ce geste américain comme une menace pour ses propres intérêts régionaux, en particulier en ce qui concerne ses bases militaires dans l’Extrême-Orient russe. Ils peuvent répondre en renforçant sa présence militaire dans la région, en augmentant le déploiement de forces navales et aériennes, ainsi qu’en renforçant les défenses antiaériennes et antimissiles autour de Vladivostok. La Russie peut chercher à renforcer sa coopération stratégique avec la Chine et d’autres acteurs régionaux pour contrer l’influence américaine.

Le vice-ministre des Affaires étrangères russe Sergey Ryabkof a déclaré très récemment

« Comme cela a été récemment discuté lors de la visite du ministre russe des Affaires étrangères [Sergueï Lavrov] à Pékin, nous devons répondre au double confinement par une double contre-mesure. L’un des points de cette contre-attaque sera sans aucun doute une révision de notre approche du moratoire unilatéral sur le déploiement de tels systèmes annoncés en 2018 par notre président [Vladimir Poutine] »» Le message est très clair.

Washington devrait considérer que certaines opérations ou installations militaires de leurs concurrents pourraient également être situées à proximité géographique des États-Unis comme dans le cas de la crise de Cuba. Une série d’escalades est tout à fait possible.

Il ne faudrait pas jouer avec le feu

Dans un contexte géopolitique aussi complexe, même une présence temporaire de missiles à moyenne portée aux Philippines entraînerait des conséquences significatives pour la sécurité et la stabilité régionales.

Selon certains généraux, l’Armée américaine va installer, cette année, de nouveaux missiles à moyenne portée dans l’Asie-Pacifique. Les États-Unis doivent se rendre compte de l’impact de ses actions provocatrices et y réfléchir sérieusement quant à la suite des événements.

Il est essentiel pour tous les acteurs de trouver rapidement une solution pour apaiser cette source de tension dans la région. Il est préférable de ne pas prendre de risques inutiles en jouant avec le feu.